「面」在北方,大多是小麦粉浸透了水,于手掌和指尖起承转合,逐渐成团,生长出柔韧的经络。

福州人的「面」,从原材料上看,是山海乾坤美味汇聚而成的一锅端。

柔白的大米、细软的鱼肉、澄澈的碱水……皆可是制面的必要条件。

•••

连江鱼面

,是面与大海间牵丝扳藤,酝酿出风味鲜美的关联。

这座身处福州东北的小小县城,总面积不到5000平方公里,却覆着一半海水,一半陆地。

盘踞着闽江的入海口,江与海交错的柔情,将丰富的渔业资源,化作一桌餐食,抚慰身心。

很久以前,连江县出产的野生大黄鱼,既鲜嫩肥美,又数量广阔,实惠的价格区间,足够让连江人把黄鱼的做法一一尝遍。

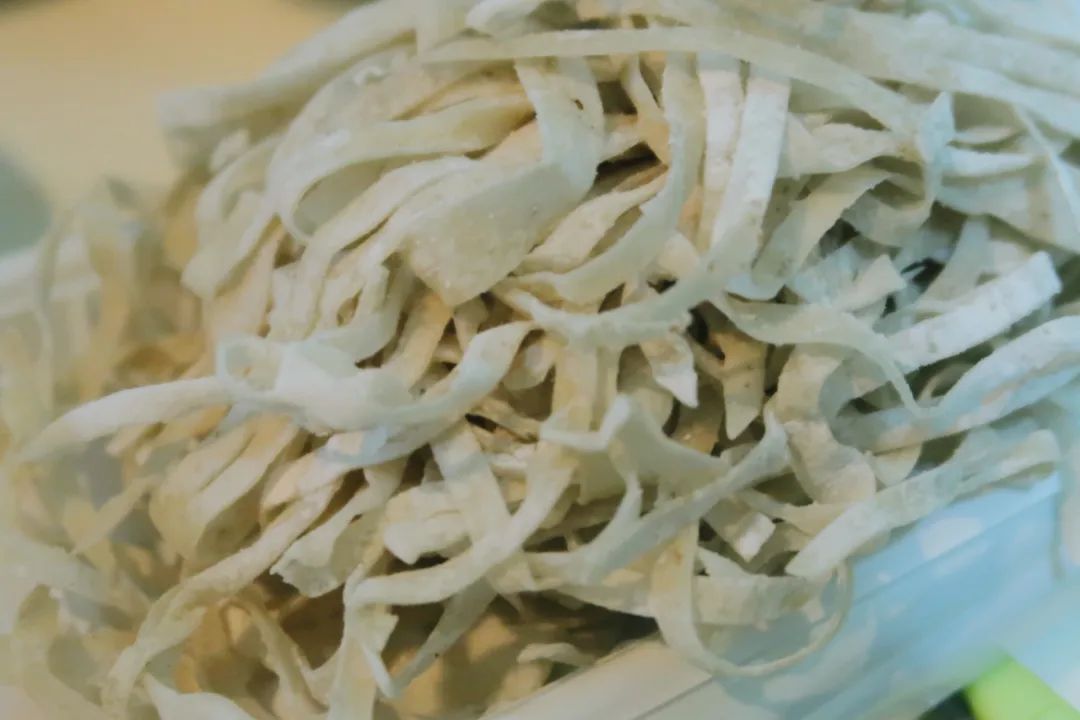

将大黄鱼剥皮、去骨、剁成泥,拌入香菇粉,几经揉捻,制成细薄光润的鱼面,是连江人囿于山海间维持的巧妙平衡。

同为鱼面,

平潭马鲛鱼面

则有另一番口感。

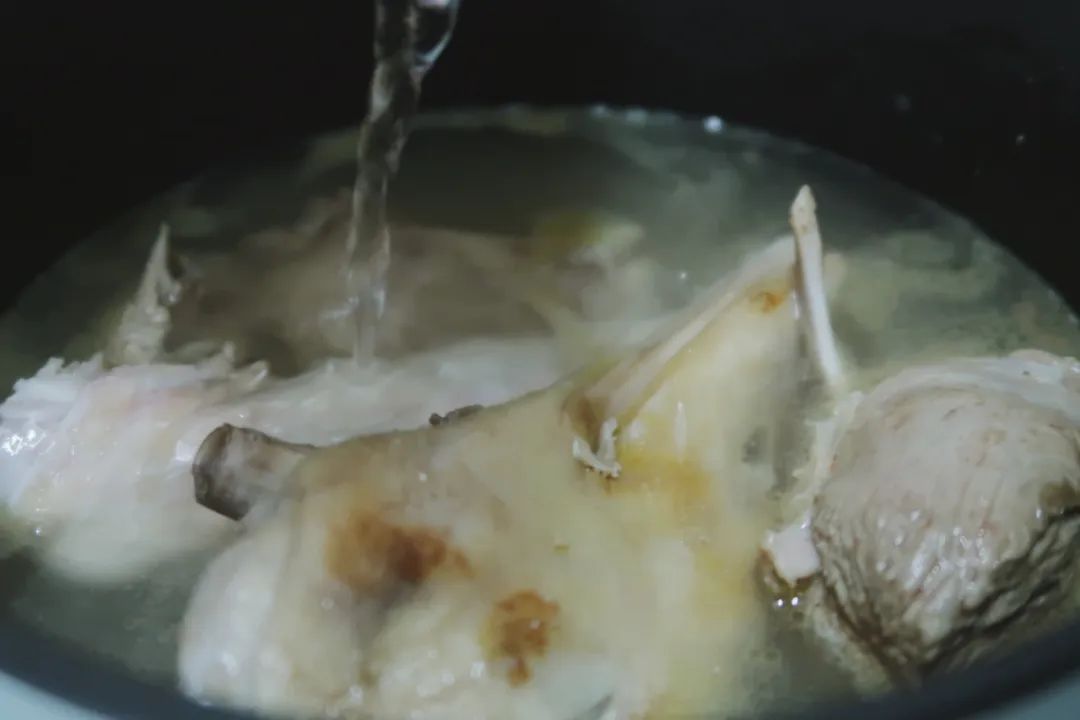

马鲛鱼肉质细嫩,软糯且刺少,加入适量红薯粉,便增添几分弹韧,与鹌鹑蛋、文蛤、木耳、虾等配料一锅焖,就是平潭宴席间最常见的山珍海味了。

碾米成「面」,经此可见,是面对山川的眷恋。

在街头巷尾的小吃里,闽人向来是粉面不分家。

将大米进行浸泡润米,粉碎搅拌后,研磨成粉,再用机器压成条后蒸熟,最后定型烘干,细的是

兴化粉

,粗的是

粉干

。

柔韧的米粉,不像面条那样筋道,却能轻易地将汤汁挂上。

这些大米制成的粉丝,或粗或细,瓦解了面条制作的传统概念,再重组成一碗细腻爽滑。

福州人吃面,从形态上看,也有特立独行的意味。

(诚然,各地的面食文化,都有特点值得称道,但作为本地公众号,福州的面自然特别值得写。)

做

线面

得熬过十小时,从庞大而结实,变得逐渐细若游丝,但入沸水不过三十秒,就能攻陷婚丧嫁娶和庆典祭祀。

长乐杠面

则与之相反,粗壮浑圆,唯有入汤炖煮,滋味才更加浓厚。

据长乐民俗记载,很久以前,长乐人过端午,除了粽子之外,杠面也是必吃的美食。

传说,这是因为粽子尖尖像龙角,而杠面恰似龙须,吃下这样的食物,正如「龙在心中」,便无惧邪祟了。

撇开节日习俗,福州切面在一日三餐之间,是更为日常的主食。

面里混了食用碱,口感更滑,顺应了「嗦面」之意。

湿润的

油面

,仍被街头不少粉面馆子用作主要食材,烘干的

面饼

,既耐保存,又方便携带,福州人的家中,多少都会备上一袋。

纵观整个闽菜体系,烹饪方式并不刻板单一,同样的食材,端进闽人的厨房,再端出来时,便不知要闯入哪种生活场景里。

面类的烹调方式亦如是,它粉面皆宜,既可凝聚山海,色味精细,在宴席上常立于不败之地,也能快速料理,粗犷质朴,作为正餐不甚饱足,宵夜时吃,分量也很适度。

把面条投在沸腾的锅里,浮起来后,用筷子挑进酱汁里。

福州人的拌面酱汁,早期多是猪油与酱油打底,再多加些蒜头丁,几年后,沙县拌面问世,这才多加了花生酱。

同一个锅子里的面,拌着吃是滋味醇厚,用高汤泡着吃,则韵味绵长。

泡面的高汤可随意搭配,常以肉类为主,佐以少许干货,街头炖罐店里排列组合更是「乱花渐欲迷人眼」。

捞化更像是麻辣烫式的泡面

,堆上烫熟的食材,兴化粉往往成了配角。

一碗高汤泡面,恰好踩着福州农耕与渔猎的绝佳平衡点。

柔软的面也有极为硬挺的烹调方法,炒面一旦在炙热的炒锅里翻转起来,火星子味就拉满了。

福州式的炒面,多半先要用偏肥的猪后腿肉丁炝锅,再选择性搁些韭黄、香菇、豆芽、胡萝卜丝,炒得面条油汪汪的,根根分明,酱油、虾油和老酒齐下,吃在嘴里干脆利落。

镬气的炝锅方式,被福州人用在煮面上,也运筹帷幄,怡然自得。

自带鲜美的配料,薄油里蹦过,香味立刻发挥到最大,从食物的缝隙间迸发。

闽人煮面,搭配极其随性,冰箱里有什么都能炒一点儿,但蔬菜、江鲜或海鲜绝对是最佳拍档。

夏日的餐桌上,如果有

丝瓜(或葫瓜)炒花蛤与汤面的组合

,那多半要唤起和祖辈度过的童年生活记忆了,根茎类蔬菜总要被炖得绵软,鲜甜味才能顺势融进汤中。

蕲菜面

的滋味,老福州人都了然于心,碱面淡黄,蕲菜味苦,清热解毒。

倘若没有新鲜的江海风味,滋味繁杂的干货也是提鲜的中坚力量。

无论是何粉面,撒一把虾米,撇少许熟鱼,广阔的海洋气息立刻聚拢于汤中。

至于精致优雅的人,更是在炝锅后再倒入肉类高汤,汤色渐浓,正如海岸与山脉交错的一城深情。

一众粉面烹饪表里,

福州卤面

这个称呼,听着多少有些陌生,但提起福州卤面,老一辈的心中,立刻浮现出那粗圆的面条、浓厚的酱汁、醇厚的老酒香,这是深远的食物记忆,也是广阔的乡愁。

福州人为什么这么懂吃面呢?

对「面」的操纵,是这座城市,在有限因素下的物尽其用。

隋唐五代时期,由于北方战乱,大量人口涌入福建,人多地少,面对满目荒芜,他们对山海间的闽地一无所知。

而此处温暖湿润的「亚热带海洋性季风气候」,并不适合北方小麦的播种与收成。在当时,人们短暂地度过了依赖水路交通,从海外进口粮食的生活。

但这并不是长久之计,于是

闽人开垦荒地,引进种植水稻

,大获成功,而本就稀缺的小麦,只是简单地食用,大约不足以体现福州醇厚的山珍海味。

祖先们拓展了「面」的更多可能,这样的方式传承至今,也让福州逐渐形成了「米面不分家」的局面。

千年前的北方人,大约对面食存着诸多眷恋,才延伸出面条的千般形态,万般吃法。

他们也许从未想过,丝丝缕缕的面条滋味,由后人在千年中不断温故而知新,酝酿出一坛依山傍海的老酒,如此柔情蜜意,叫人牵挂。