综艺剧院①

这真的很奇特:看见一个人怎样把事物锻造进一种样式、一个如同用一副望远镜框出的剪影、或一段记忆,因此这个人总是感到他必须这么说:“从前……”举个例子:“从前,在一条宽阔安静的街上,有一个硕大的、褪色了的建筑。在这栋建筑里有一个带普通的黄绿色墙纸的大厅。在这个大厅里,有一个小小的综艺节目舞台。在这个舞台上站着一个体形娇小的歌唱演员,在这个歌唱演员身体里有一个极小极小又复杂的秉性,在这个秉性里有一个点,上面挂着这样的标签:‘但愿今晚有人为我的晚餐买单’——所有这些都在一个剪影的灰白色泽里被感受到,并且可以这么说:‘从前。’”

……这就是这个长着奇怪眼睛的男人在他的桌边对这个小小的、19岁的女歌唱演员所说的东西——印在节目表上的她的名字叫做罗莎。于是她带着一种不理解的神色从菜单上抬起了头——之前她正在研究这菜单——因为她不确定他刚说的这些应该被理解成一种冒犯,还是一种微妙的奉承。但她靠发问找到了一种方法穿过围绕着她的这种不确定:“你介不介意我们吃点烤鹿肉?”“想吃什么就请点什么好了——我自己已经吃过了。”接着这个桌边的男人皱了皱他奇怪的眼睛,就好像他本来正在看着艺术展览馆里的一幅画,然后他继续用一种松弛的嗓音说:

“正是这样,你知道这真的很奇特:这就是我刚才在想的,我也告诉你了——接着你们四个就出现在了舞台上,唱了起来——你们唱的是什么?——噢,对 ——‘如果你把你的爱给我,你不需要当真。’——带着写得不错的曲尾变奏——接着另一首歌——不,我现在想不起来了——这不重要。但我那时想到:这就是,在一栋硕大的、褪色的建筑里,在一条安静宽阔的街上,大约是在十九世纪末。命运,人,心绪——生活将所有事物冲刷进一个小小的黄色大厅,然后四个女人进入大厅,她们懂得如何唱歌,懂得如何挥动她们的短裙以便人们能看到她们漂亮、线条优美的腿。酒、舞者的腿的节奏、人们的喧杂,让那里的每一个人都感到温暖和激动——这一切的发生指向着十九世纪末。难道这听起来不像个童话吗?”

“但是,”女孩说道;在这个“但是”里有一整个句子,它们本来可以像这样继续:“你这个傻家伙,你是真的疯了还是你装疯?”但当这个长着奇怪眼睛的男人看起来动也不动地等着一个回答时,她不得不这样继续:“是的,但是——不——不,这只是你。”——罗莎笑了出来——“你从中读出的太多了,这只是个综艺剧场——如果你知道得更多,你不会说这样的话。”“所以你没觉得这一整个事情像一个来自十九世纪的童话,带着那种所有童话都有的陌生的魔力?舞台上这四个挥起裙子唱着挑逗的歌的女人?”“难道你是想说这几个人:她们只不过是吉莎、米兹、卡罗琳和我——我应该去把她们带过来么?”她觉得她终于理解他了但她错了,因为坐在她桌边的这个男人不带一丝愉快声调地说道:“是的,如果你想,请带她们来——[但是]②你一点忙都没帮上;我宁愿单独和你在一起。”可是他看起来——正相反,有点因为她的误解而窘迫。他们在几乎是沉默的氛围中吃giardinetto③,抽精致的土耳其香烟,这个陌生男人递给她一盒细烟。然而到了这时,酒松弛了两人先前都感到的紧张,留下一种可口的疲倦。“你之前尝过这种烟吗?”“没有,我从没见过这么奇怪、扁平的烟。”“它们来自阿尔及尔,在这里你找不到它们的;一个朋友把它当礼物送给了我。这里不能卖这种烟,因为它们含有某种颗粒很细的毒药的微量成分——它们由阿尔及尔的吉普赛女人制作,任何人只要一支接一支地抽三支,就会陷入狂欢的形迹,围绕着他们的事物变形,他们想象自己之前以另外的方式已经见过这种变形后的事物——但他们不知道是在哪儿、什么时候,最终他们复又跌入一种睡眠状态,在沉睡中他们大量出汗,但没人透露当时他们经历的是什么,最后……”陌生男人陷入沉默,他的眼睛闪出一种奇怪的光芒,因为他看见罗莎猛地在烟灰缸里按熄烟头。“你在做什么?你都没在吸烟——你根本没开始……,还是你已经吸了?那真的[已经]是你第三根烟了?”但罗莎正准备站起身来回家去:“你玩的这蠢游戏!”当他嘲讽的笑容让她明白他刚刚在她身上耍了个把戏,她就快生气地哭出来了。但现在,突然之间,他的情绪变了。他请求她留下,说他本意并不想冒犯她,而且,虽然这香烟确实是一种那儿很难找到的种类,她满可以想抽多少就抽多少, 而且他自己那天已经抽了至少六根——至于毒药,他刚才没想要取笑她——他仅仅感到很想告诉她这个特别的故事,仅仅是那个故事。最终,因为他今天在一种如此的情绪当中,他轻易地就把事物编造成了那个来自十九世纪的童话的后续。因此,感谢上帝,请她重新冷静下来。接着他用对她可爱、气愤的小脸蛋的赞美,说服了她。

但既然她不想再呆下去,他提议说去散步;她一边穿大衣,一边快速地喝光了那杯黑咖啡。

外面,夜晚温暖又轻柔,安静的街道有一种舒适的亲密气氛,因此罗莎渐渐地重拾了对他的信心。他让她告诉他一些事情,她便絮絮叨叨地谈了起来——关于她的家庭,在那儿她属于总是多出来的要喂饱的一张嘴;关于她初次登台的恐惧,关于经理从她的出场费里扣钱的方法,关于上星期她和他们喝了一晚上酒的一群快活的人儿。每一次她停顿下来,她旁边的这个男人就用关切的字眼鼓励她继续,他惊人地聪明,讲话恰到好处,让她更容易继续说下去。但她发现最惊奇的是他如此安静地走在她身旁,甚至都没有要她同意自己挽住她的手臂。“你干嘛不挽着我?”

“如果这样让你愉快,我倒也可以,但说实话,对我来说挽不挽你的手臂无足轻重,因为,就像我们都明白的,如果我同意自己纵情地和你手臂挽手臂走路,我从你身上得到的就会没现在那么多;毕竟,任何一个你并不讨厌的、可以拥有你的一条手臂的人都能得到那种愉快。”停顿。“现在,请给我多讲一些关于那群快活的人里那个优雅、英俊的年轻人的事吧。”

“不,我不想再跟你说了。你真是我碰见过的最最奇怪的人。你为什么对那些感兴趣?”

“为什么不呢?你明白,我对什么事情都感兴趣。而且,接着我就发现有点滑稽,我忍不住,之前我说到在宽阔安静的街道上的硕大又褪色的那栋建筑的时候,你就不愿意相信我——我刚才想了点别的事情。看那边的那个房子……”“10号?”“还有在那条小巷分叉处的房子,还有那儿那座大的、带很多露台的。我知道所有住在那儿的人。我今天曾拜访过那栋房子里的某个人,明天我要和那栋里的人一块吃午饭——那是两个和母亲一起住的年轻女人——我们将会谈论剧院,或许也会谈论艺术享受,在那边第三栋房子里的人,他们甚至觉得我不会是个太糟糕的配偶。你就想象,他们所有人现在睡着了,而我在这儿走路经过他们的窗户,我的手臂上是一个小小的歌唱演员,没人知道哪怕一丁点儿这个事。但或许他们也没在睡觉。人们不会知道他们到底睡着还是醒着。你想告诉我一些其他的事么?没什么会阻碍你。我们完全是孤零零的。生活波浪中的一道把我们带到一块,明天也会将我们分开,也许分开到永远。这听起来像一个十九世纪的童话,不是吗?”

他们渐渐走远,已经到了郊区。罗莎走向其中一栋房屋,按响了门铃。

当她感谢他的时候,她说:“你是个多傻的家伙啊——我以前从没碰到过像你这样的人。你到底是什么人?”长着奇怪眼睛的男人一动不动地站了一会儿。然后他很快地说:“我该说我是个笨蛋吗?不,我将和真理站在一起;但眼下你必须相信我——我是昨天被绞死的妓女杀手。”接下来的这一时刻,这个长着奇怪眼睛的男人消失在了房屋的侧面,而罗莎吃惊地呆站着,仅仅能听见他的笑声,听起来就像早先讲述那个土耳其香烟的可笑故事时他的笑声。

日记二④

芬斯特博士是一位受过训练的古典文献学家。他找到一个图书馆的职位,在那儿他尽责而精心地履行他的职责。他似乎生来就适于一种低级别的公务员的角色,态度笨拙而恭顺;他的同事们时不时会过于随便地开他的玩笑,当某些更好的职位没轮到他头上时,他们也觉得很自然。他对情欲有一种偏好,这从内部消耗着他。当他在阅读室工作一会儿,他就觉得像在受刑。

在那些日子里没人能预知他会发疯。甚至当他的命运在一笔遗产的帮助下渐渐达成,之后又过了很长一段时间,也没人能预知到这一点。他离开了图书馆的职位,随后一种爱好冒了出来:他开始研习希腊和经院派的神秘学。

在特兰托[的布利克森小镇],蓝天白云,炎热的一天。两位优雅的男士正在这座城市里观光。这是那种让人内部燥热的日子。在一个广场上,他们碰到一对男女。女人三十多岁,长着一枚长而窄的鼻子,头发染成了金红色,原本的黑发夹在中间。她的上身有点太长。两个年轻人当中的一个往下看见她的鞋子——多么可怕!在满地的灰尘中,她没穿能让双脚自在点儿的连衣裙——,她的鞋看起来很尖,对她的脚来说也太窄。她肯定不觉得鞋楔子是必需之物——早上,踩进一只过了一晚上仍皱皱巴巴的鞋里,她没想到这样不卫生。她散发出某种气息,年轻女孩子对此拥有敏锐的直觉:某种灵魂的汗水——倒人胃口,不干净。陪着她的男人穿着新烫过的裤子,德国皮鞋,以及,不用说,一顶仿制的巴拿马草帽⑤。这是芬斯特博士。

两个年轻人继续前行。他们没说一句话。其中的一个想要说点什么,也知道另一个会觉得这话不合适——关于性的,嘲讽的,或者关于这种炎热:对于一切提供道德和智力支撑的东西,它是致命的。

这一切突然在教堂里止住了。这座教堂像萨罗城里那一座。奇妙的建筑。不久前想要表达几句评论的那一位,这时解释了一些关于教堂的历史细节。为什么?因为他对尼古拉斯·冯·库斯⑥感兴趣。但这些话就像毡毯垂在绿色的壁龛前。那个女人的形象仍在他脑中缠绕。

晚上,他们坐在镇子高处的大平台上。他们谈起他俩之间的关系,谈起他们的和解,谈起斯卡尔。关于他们在劳斯城作的停留。(温泉,空气,唯美主义者正消磨着时光。)正午,这个他们不认识的女人和一个中尉坐在一起,这个中尉的裤子太短,身上有一种要塞部队当中典型的无拘无束的气息。她没看见这对年轻人,他们俩当中哪一个看起来都不够男子气和成熟。罗伯特细心观察着她——染过的头发,厚厚的一层脂粉。

但接着是一个雨天。陌生女人前来问他们几条消息——他们太拘谨了,在这样一个女人面前,几乎可以说是害羞,但最终他们不得不介绍他们自己:D博士[多纳特],M博士[穆齐尔]。下午安排了一场塔罗牌游戏,是她的提议,为了制造一种中立的立场。在这之前,她给她们看博物馆带回来的图画。之后,中尉和芬斯特博士来了。罗伯特留意着她声调上的变化,他和古斯特尔⑦最终感到极度不自在起来。

———

①选自《笔记本4:1899年(?)至1904年或更晚》。

②方括号里的内容为原编者所加,下同。

③一种掺醋的开胃小吃,带意大利香肠、洋葱等。

④选自《笔记本3:1899年(?)至1905-1906年》。

⑤巴拿马草帽是一种草编的宽沿草帽,原产于厄瓜多尔,是19世纪至20世纪初由南美运往欧洲的主要货品之一,常与夏季的亚麻或丝质西装相配。仿制的巴拿马草帽指来自厄瓜多尔之外地区,而非指其劣质。

⑥Nicolaus von Cues (1401-1464),布利克森1450年至1458年间的主教。

⑦Gustl,即古斯特尔·多纳特,穆齐尔好友,《没有个性的人》里的瓦尔特以他为主要原型。

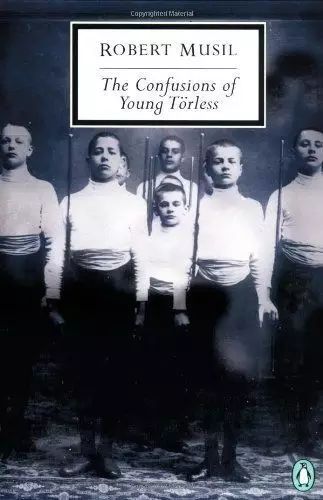

译自《日记:1899-1941》("Diaries:1899-1941" by Robert Musil,Edited by Mark Mirsky, Translated by Philip Payne, First published in 1998 by Basic Books Ltd.)

[美]埃里克•奥姆斯比. 邓宁立译

读穆齐尔的《日记:1899—1941》

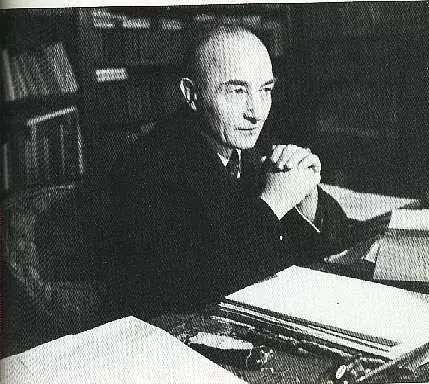

罗伯特•穆齐尔是一个消失的帝国的好战的公民。在他批判性的想象力中,1918年以后——尽管那时哈布斯堡王朝的统治或许已经垮台——旧奥地利仍继续存在着,甚至比它曾经的模样更为繁茂茁壮。这不是因为他的乡愁。在那些质疑他的人看来,他谈到自己的祖国,仿佛谈到一个被掩埋了的世界(尽管他确实反对德国1938年对奥地利的吞并,但哈布斯堡王朝统治后期的奥地利显然不值得一提)。瑞士历史学家和外交官卡尔•J•布克哈特,穆齐尔的仰慕者之一,二战初期曾在日内瓦见过穆齐尔,并很快意识到,自己和其他也怀有美好期望的人“无法想象穆齐尔心中的那个双头帝国的身影”。布克哈特发现聆听穆齐尔关于奥地利的谈话让人恐惧,这些话语“有着令人震惊的深度和广度”,如同“谈到某种死去的事物。”然而,在另一种意义上,只要他的巨著《没有个性的人》一日未完成,“旧奥地利”都不可能消亡①。事实上,在我看来,这才是为什么他永远无法完成这部作品的更深层次的原因,而不是由于什么实践过程中或技术层面上的危机。完成这部小说就像是钉紧棺材上面的盖子。

诚然,奥匈帝国仅仅是在实体上消失了。在想象中,它依然具有任意变化的能力,虽然它的国界已被抹掉。穆齐尔的影子帝国迅速壮大起来。在《没有个性的人》前面的一章中,穆齐尔在“对现实的感知”和“对可能性的感知”两者间作出了区分,而他本人拥有的似乎正是后者,即对可能性的异常灵敏的感知能力,这也许是他一部小说的手稿有着如此多个难以捉摸的结局的原因。反过来,也可以说,对不可能性的感知能力的急剧减退一直在折磨着他。哪怕是玛士撒拉②这样寿命是他十倍的人,也无法将这部小说在预定期限内完成。穆齐尔于1942年逝世时年仅六十二岁,他曾估计自己还需要二十年才能写完它。我怀疑这一点。即使今天他还活着,他依然会沉迷于加入新的章节、新的角色,以及更多的可供选择的结局去完成一部对于人的一生来说无疑太长的小说。

强烈的情感与枯燥的科学好奇心熔合成一种奇怪的混杂物,这种混杂物使穆齐尔的小说如此奇异,并也出现在他的日记里。如今,这些日记第一次被译成英文,尽管有不少删节。德文原版中,日记本身就占掉了1026页的篇幅,还有一册比它更厚的注解;新英译本呈现给我们的是420页的日记,加上脚注和评论,还不到他四十年里不懈完成的草稿的一半。

穆齐尔总共写有四十本日记,六本在他死后便丢失了,还有两本被偷了,但被偷前复印过。像卡夫卡一样,他写这些日记也只是为了给自己看;它们是才华横溢的工作笔记,在里面他记录下了一些章节或场景的草稿,情节梗概,途中记下的只言片语,关于梦的沉思,自传体的断片,关于诡谲性现象的经常性笔记(其中一则提到“一个在科恩腾州经营一家客栈的女人,以和她的獒犬之间的亲密关系而闻名”),已经读过的或打算要读的书的清单,对大自然的描绘,尤其是对日落和房屋正面的描写,还有对几乎所有具有想象性的主题的自发性的观察。

日记同时也作为摘抄本使用,他把自己喜欢的作家的段落摘抄到这些日记里。有一些作家是可以预见的(叔本华、尼采),另一些则并非如此(爱默生、梅特林克)。更准确地说,有许多日记记录的是穆齐尔的写作进展,不仅仅包括《没有个性的人》,还包括他早期的一些技艺精湛的短篇小说及戏剧的进展。日记里还包括一些他计划要写、但从未写成的作品的描述和梗概,例如他讽刺普鲁士科学院为“伪装学院”(或者“欺骗之城”,正如《日记》里提到的“黑暗学院”③);正是这所普鲁士学院拒绝接纳他为会员,原因是“他太聪明了,无法成为一个真正具有创造性的作家”!我们从日记中了解到一部叫做“档案保管员”的自传体作品,这部作品以穆齐尔任职图书馆员的那段不愉快经历为蓝本。仅在维也纳科技大学图书馆工作了三星期后,他就在日记里承认那里的工作是“难以忍受的、谋杀性的”。这让我们想起了《没有个性的人》里那荒唐的一幕:粗鲁的施图姆•封•博尔特韦尔将军在国立图书馆里寻求查阅资料的帮助,结果受到图书馆学灾难性的款待,穆齐尔的现实生活经验和他在小说中对它们的再创造是如此紧密地交织在一起。一如《日记》中表现出来的那样,穆齐尔的艺术有一种简约性:没有什么被浪费,一切都可以再循环,有时候(一如在下文中我们将要看到的)这种循环可以跨越数十年的时间。

这篇简介限于篇幅,只能让我们对这些日记的丰富性有个大致的了解。比如,在阅读《日记》的过程中,读者会读到令人印象深刻的格言警句。穆齐尔为它们骄傲,他甚至另外收集了属于自己的一个系列。有时候,他的宣言有着诗歌的优雅,他写道“在不幸的时刻我们被一股经年累月编织而成的旋风攫住。”(在德语中,暗藏于“旋风”和“编织”两个词中的头韵给了整句格言以诗歌的力量,英译本也与之呼应。)他对诗歌的评价总是采用简洁的形式,往往不同寻常地精确,例如:“诗就是只能在诗中表达的东西。”(文学评论也不过如此!)在另一处,一句格言似乎是更早期的一句话的注释。穆齐尔写道:“在任何地方,迈入形而上学都只需要一步”。在这里,他似乎对雨果•冯•霍夫曼斯塔尔的话作了轻微的、技术上的修改(少数他喜爱的奥地利作家中的一位):“任何一个素材在每一刻都通向无限。”

在名言警句之外,一些更私人的段落出现了。在一则日记里,他写道:“到了夜里三点左右仍无法入睡。读格里尔帕策④的自传。”在别的段落里,穆齐尔分析自己,有时候这种分析是相当严厉的。例如,早年他在日记中这样写道:“我自大,轻慢,沉默寡言,优雅,快乐。”最后一个形容词令人惊讶但却道出了真相。尽管遭遇各种困难,他似乎依然拥有一种让人嫉妒的坚韧。其他人注意到了这一点,并给出了自己的评价。卡内蒂把这归因于穆齐尔到死一直坚持以军事纪律要求自己锻炼身体。对显然没给他带来什么好名声的作品,穆齐尔也能做到惊人地客观,在他死前的一年,他认为他工作的目的不是引起公众的关注,因为“我所有的创造都不愿传达这样的观点:‘现在你们必须听我说!’”诚然,在这些日记中,这样展示自我的时刻是少之又少。与波德莱尔不同,穆齐尔不是一个愿意展示他赤裸的心⑤的人。1910年,在一句伟大的格言里他宣称“作者应该只在他正式穿戴好的人物中展现自己”。在他的日记中,这条原则也许放松了一些,有了某种回转的余地,然而穆齐尔依然自始自终把自己包裹在“正式穿戴”中。

这当然不意味着他的日记里没有趣味,包括那些对作者来说最私人的乐趣。其中一则回忆,关于他在十八或十九岁时看见自己母亲的裸体的回忆,仍然带有那种他体验过的悸动:

那时她一定是刚过四十岁,皮肤白皙,身体丰满,体形姣好。尽管如今我心中所有的只是欣赏,那一时刻我所有的却只是羞耻,以及,我想,超越了愤怒的恐惧。

(阅读它时,我们想起了《没有个性的人》后面关于乱伦的假设。)

某种性情暴露出他身上的一个弱点,避免他成为顽固的自我主义者,因而尤其感人。这种性情总是体现在他与托马斯•曼的关系上。穆齐尔不喜欢托马斯•曼,不过,很快我们就发现他的厌恶不是因为托马斯的行为不端,而是因为他的成功。经年累月,托马斯•曼扮演着穆齐尔的“邪恶双胞胎”的角色,无论穆齐尔经历了何等的祸患与灾难,托曼斯•曼都必然能享有盛大的荣光、更丰富的褒奖。穆齐尔带着妒忌的惊奇在日记中记下,即使托马斯不得不因为纳粹德国而流亡国外,他也不仅站稳了脚跟,还获得了更大的影响力和声誉。相反,在二十世纪三十年代晚期,穆齐尔先后在奥地利和瑞士的恶劣环境中勉强度日,仅能维持生计。托马斯•曼祝福穆齐尔这一事实只是让穆齐尔更为生气——更糟糕的是,托马斯•曼仍然称赞他。这件事情里的讽刺在于,托马斯•曼是唯一一位与穆齐尔同等级的小说家,两人彼此都知道这一点,但谁也不愿承认。托马斯•曼被穆齐尔傲慢地贬为与赫尔曼•布罗赫同等级的作家,后者的作品穆齐尔提都不愿意提起,更不要说读了(穆齐尔轻鄙的作家的名单非常长而且包括了乔伊斯)。他对托马斯的矛盾心理在《日记》中出现得很早,1905年,他这样评价《布登勃洛克家族》:“写得很精致而且沉闷;可能是一部杰作,可是很闷;在各个部分,我惊讶地发现,它有自治权。”与之相反,托马斯•曼只是偶尔在他自己的日记里提到穆齐尔,这些日记往往都和那些被托马斯微妙地称为“麻烦的请求”有关,通常是为了借钱,或是要求获得可供参考的信件。

在《眼睛游戏》里有一部分是对于穆齐尔的生动描述,卡内蒂回忆,当他告诉穆齐尔有人称赞了《没有个性的人》时,他的“第一个问题是‘他还称赞了谁?’”在《日记》中,穆齐尔允许自己不时爆发一下,在晚年他宣称:“当我想到我已看到过什么样的成功!”那时,他显然还没有把托马斯•曼包括进这份徒有虚名的人的名单里。二十世纪四十年代左右,当穆齐尔的财政状况变得前所未有的糟糕时,他被一批来自伦敦国际笔会的支持信件鼓舞了,其中就有一封来自托马斯•曼。穆齐尔说:“我被感动了,尤其是被我常常不公正对待的托马斯•曼。我感到如此荣幸。”

现在,已经很明显的是,这一英译本对于穆齐尔颇为艰涩的德文的翻译不但准确,读起来也很流畅。不仅如此,译文与注释的配合也相当到位;读者能轻易在正文和注释间转换。译者菲利普•佩恩写了一篇有价值的序言,介绍了穆齐尔的生平和作品。这些译文由马克•米尔斯基编辑,他同样提供了一篇尽管格局有些零乱、但颇具洞见的简介,这篇作品令人崇敬地充满了对穆齐尔及其作品的热情。简介的脚注阐明了混乱的文本的许多方面,并且还有一份受欢迎的“疏漏清单”,它不仅指出了被漏掉的部分,并且概括总结了省略部分的内容。好像这一切还不够,书里还附有几张穆齐尔及其家人的黑白照片,以及一页《日记》原稿的照片,这张照片展示了穆齐尔几乎无法辨认的笔迹(并且默默地说明了为什么阿道夫•冯•弗里斯以及他的同事们花费那么长的时间才整理出《日记》的一个完整版本)。这本书设计得独特而且优雅,看它和读它都是一种享受。

有时候,佩恩先生在将穆齐尔的德文转化为现代英语时做得太完美了,反而产生了原文没有的意义。举个例子,德文的“诗”⑥这个词在英语里没有真正对等的词,即便有,这个词也不会是“创造性写作”。“创造性写作是一场为了进化为更高级的道德品种而进行的战斗。”在英译本的这句话里,“创造性写作”这个词让人产生完全不同的联想;它抨击了写作研修班,这是穆齐尔会弃之不用的一个词。德语原文仅仅适用于诗歌,不过,为什么不尝试用“文学创造”或仅仅是“写作”这个词?

穆齐尔一旦抛出一句严肃的格言,立刻转身投入滑稽气氛中,我们这才想起他是一位伟大的喜剧小说家。我认为他真正的先行者是拉伯雷。拉伯雷也是一位喜欢将议论和喜剧元素,奇特和滑稽混杂在一起的作家。其中一些日记很有趣,例如,在《寄宿公寓》这则日记里,穆齐尔描述了“一个男人在他的老婆用锅煮东西时不得不吹口哨,这样,那些在起居室里的绅士们才不会透过那扇合不拢的门听见厨房里的响动!”然后,就像作为补偿似的,日记里也有一些富有诗意的段落,这些段落常常是描述性的,让读者印象深刻,就像这种时候穆齐尔仅仅为了写作而写作,为了语言的乐趣;有时这些段落既敏锐又美丽:

日落后的窗。它们看起来像被贴上了金箔;在其中一些窗玻璃上它们变皱了,产生了轻微的涟漪;其余的窗户看上去仿佛被棕色的包装纸包裹着。

在其余的时刻,个人的回忆与奇特的描述性段落混合在一起,例如:

这种气味引发了一段鲜活的回忆:那属于母亲的栗鼠皮大衣。一种如同空气中的雪的味道,混合着一股樟脑味。我相信这段回忆里有一种性的元素。

这样一种既原始又高雅的联想,只能出自一个其感知能力在奥匈帝国的双鹰⑦政权下形成的作家。

同样地,《日记》中包括了许多本质色情或公然与性有关的内容,其中一些与穆齐尔对穆斯布鲁格(《没有个性的人》中的杀手角色)的兴趣有关,另一些则展示了穆齐尔本人对这类主题的强烈的好奇心。穆齐尔被年轻的少女迷住,他从远处观察她们,描述私密的细节,有一些段落是关于这群可以引诱赫伯特的小仙女的。

其中一件困扰他多年的恐怖事件被他记录了下来。在1913年,穆齐尔三十岁出头时作出的观察,不仅表现了对像捕蝇纸这样存在时间很短的事物的关切,也表现了对于细小的,不起眼的东西的普遍兴趣(这个日期值得注意,1913年正是他开始写作《没有个性的人》的那一年)。在日记中,穆齐尔写道:

“缠足”牌捕蝇纸:一只苍蝇拖着身体来到捕蝇纸的边沿,两条细腿和头自由了,然而无论它如何竭力朝前挪动,它的背部和其他的腿很快又被困住。另一只直立着,所有的前腿离身体远远地伸展开来,姿势如同拧绞的手……它们在鼓起它们的力量。它们开始用全部的力气嗡嗡作响,直到筋疲力尽时,才不得不停下来,喘息一阵,继续努力。它们的舌头探出体外,像一把小锤。它们的头是棕色的、毛茸茸的,仿佛一颗椰子。

穆齐尔继续将被困住的苍蝇比作“坠毁的飞机”以及“摔断前腿死去的马”,在他笔下这些苍蝇展示了“无止境地继续下去、没有结局的悲剧姿态,像人类一样”。

这一观察很重要,十一年后,即1924年,他把它融入了那篇伟大的短篇小说《捕蝇纸》中。

一只苍蝇从蔓延在天花板上的那些狭长的捕蝇纸上落下,掉在他的跟前。它背朝下躺着,中了毒,落在由于灯光而勉强显现出来的油布上的一条褶皱里……它几次努力想要翻过身来,每一次的力量都比上一次要弱……当死亡来临,这只濒死的苍蝇把六只小脚折拢,聚集到一个点上,就这样挺直不动,随后它死在了那个黯淡的、由落在油布上的灯光勾勒出的小点上,如同在一座静止的、不能用英寸或分贝衡量的、但仍然确实存在的墓地里。

捕蝇纸同样在《没有个性的人》的第一部,在一个描述人们被困在日常生活中就像苍蝇被困于捕蝇纸上的段落中重新出现。

最后,在1936年,在他不可效仿的《一位在世作者的死后文件》(德文题目实在无法翻译)中,穆齐尔加入了一篇同样题材的独立作品。这就像他排练了整整二十年,只是为了找出向我们传达我们眼皮底下的这个细小的恐怖场景的最佳方法。在这篇伟大而骇人的作品中,苍蝇们的拟人性被挖掘得更深,它们被拿来与攀山者、熟睡者,以及“试图把她的手从男人拳头里挣脱出来的女人”作比较。然后它们“不再用全部的力气试图站立,而是往下沉了一点儿,在这一刻它们看上去完全像人。”苍蝇们仅仅在沦陷的一瞬间看起来“完全像人”这一事实意义深刻,发人深省。这是一个群体死亡时的痛苦描述,穆齐尔毕生作品所追求的,难道不就呈现在这寂静的战场、这屠杀的微雕?穆齐尔所有关于可怖的捕蝇纸的描述把人性与挣扎的苍蝇联系起来,对他来说,这是那个注定要遭受厄运的、他如此努力描述的世界的一则寓言,一幅活生生的缩影。

译自《新标准》2000年三月号

———

①参见《罗伯特•穆齐尔的质量》,罗杰•金布尔发表于《新标准》1996年二月号。——作者注

②《圣经•旧约》里的族长,活了969岁。

③原文德语Die Akademie von Dunkelshausen.Dunkelshausen,指的是一座生活在黑暗中的城市或村庄,住在那里的人们看不见光。这句话可被理解为:这所学院不是以知识启蒙大众的学院,而是黑暗的学院(在那儿,一切都是模糊的,人们被黑暗所蒙骗)。

④奥地利剧作家(1791—1872)。

⑤原文法语coeur mis à nu,此处暗指波德莱尔的作品《我赤裸的心》(1897)。

⑥原文德语dichtung。

⑦奥匈帝国国旗上有双鹰的形象,分别指奥地利和匈牙利。

本期编辑 |〝⊙ ●⊙〞

------- ----- ---- --- -- -

/ 延伸阅读 /

/ 把死亡当作一种希望|博尔赫斯死亡诗选 /

/ 《红书》× 幻象、恶龙、魔鬼、自我实验 /

/ “语言即形象,形象即语言“ | 飞地第十七辑·《语言的形象》正式出版 /

/ 第二届“海牙诗歌奖”征稿启事 /

/ 安伯托·艾柯:所有动物在交媾后都是忧郁的 /

. . . . . .

飞 地 — 第 十 七 辑 — 语 言 的 形 象

- Language / Image -

正 式 出 版 发 行

点 击 阅 读 原 文 立 刻 购 买

▽

▼ 点击【阅读原文】购买