古書之命名,多後人所追題,不皆出於作者之手,故惟官書及不知其學之所自出者,乃别爲之名,其他多以人名書。今列舉古人名書之例,叙之如左:

一曰:官書命名之義例 章學誠曰:“六經皆史也。古人不著書,古人未嘗離事而言理,六經皆先王之政典也。”

【《文史通義·易教上》】

其説樹義甚精。《漢志》所謂“諸子出於王官,皆起於王道既微,諸侯力政,時君世主,好惡殊方,是以九家之說,蠭出並作”,是則春秋以前,並無私人著作,其傳於後世者,皆當時之官書也。

【其他諸子在三代以前者,多出依託,詳見後。】

其書不作於一時,不成於一手,非一家一人所得而私,不可題之以姓氏,故舉著書之意以爲之名。如“《連山》似山出内雲氣;

【原作“出内氣變”,據阮氏《校勘記》改。】

《歸藏》者,萬物莫不歸而藏於其中”,

【《周禮·春官太卜》注】

“生生之謂易”,

【《繫辭傳》】

“《乘》者,興於田賦乘馬之事,因以爲名;《檮杌》者,囂之類,興於記惡之戒,因以爲名”,

【《孟子》趙岐注】

“《春秋》者,魯史記之名也。‘記事’者,以事繫日,以日繫月,以月繫時,以時繫年,年有四時,故错舉以爲所記之名也。”

【杜預《春秋序》】

此其命名皆有意義。至於《詩》、《書》、《禮》、《周官》之類,尤爲顯而易見。《六經》之外,《爾雅》之名最古。《大戴記·小辯篇》云:“子曰:‘《爾雅》以觀於古,足以辯言矣。’”魏張揖以爲即今之《爾雅》,又云“周公著《爾雅》一篇”,

【《上廣雅表》,《經典釋文·敘錄》云:“《釋詁》一篇,蓋周公作。”】

其言雖不知信否,要是古之官書,後人遞有附益耳。

【詳見後】

《漢志·六藝略》中之書,如《司馬法》《國語》《世本》《戰國策》《太古以來年紀》,儒家中之《周政》《周法》,大抵源出古史,故皆舉所記之事以命其書。若《漢著記》《漢大年紀》之類,蓋亦漢史所記。即《楚漢春秋》,亦不在《陸賈》二十三篇之内。蓋記事之書,與立言之體,固自不同耳。

二曰:古書多摘首句二字以題篇,書只一篇者,即以篇名爲書名。程大昌曰:“《蕩》之詩,以‘蕩蕩上帝’發端;《召旻》之詩,以‘旻天疾威’發端。蓋采詩者摘其首章要語,以識篇第,本無深義。”

【《

攷古編》卷一《詩論》九】

顧炎武曰:“《三百篇》之詩人,大率詩成取其中一字二字三四字以名篇,故十五國並無一題,《雅》《頌》中間一有之。

【《頌》爲宗廟之樂,出於士大夫之手,故另命名,非民間歌謠。】

五言之興,始自漢、魏,而《十九首》並無題,《郊祀歌·鐃歌曲》各以篇首字爲題。”又曰:“古人之詩,有詩而後有題;今人之詩,有題而後有詩。有詩而後有題者,其詩本乎情;有題而後有詩者,其詩徇乎物。”

【《日知錄》卷二十二】

王國維曰:“詩之《三百篇》、《十九首》,詞之五代、北宋,皆無題。非無題也,詩中之意,不能以題盡之也。”

【《人間詞話》卷上】

愚謂不獨詩詞也,古人之著書作文,亦因事物之需要,而發乎不得不然;未有先命題,而强其情與意曲折以赴之者。故《詩》、《書》之篇名,皆後人所題。諸子之文,成於手著者,往往一意相承,自具首尾,文成之後,或取篇中旨意,標爲題目。至於門弟子纂辑問答之書,則其紀載雖或以類相從,而先後初無次第。

【邢昺《論語疏·學而第一》,《正義》曰:“其篇中所載,各記舊聞,意及則言,不爲義例,亦或以類相從。”】

故编次之時,但約略字句,斷而爲篇,而摘首句二三字以爲之目。葉夢得曰:“古書名篇,多出後人,故無甚理。老氏别《道》《德》爲上下篇,其本意也;若逐章之名,則爲非矣。惟《莊》《列》似出其自名。”

【《避暑錄話》卷一】

此言是也。

【按《莊子·內篇》諸篇目,雖皆有意義,而《外篇·駢拇、馬蹄》之類,仍是摘字名篇。】

《孝經》之名,見於《史記》,

【《仲尼弟子列傳》云“曾參作《孝經》”,《邢疏》引《钩命決》“孔子曰,吾志在《春秋》,行在《孝經》”,緯書之言,恐不可據。】

《漢志》云:“夫孝,天之經,地之義,民之行也。舉大者言,故曰《孝經》。”則此書亦是摘篇中字句以題篇。

【《邢疏》云:“《易》有《上經》《下經》,《老子》有《道經》《德經》,孝爲百行之本,故曰《孝經》。經之創制,孔子所撰也。”阮福《義疏》因謂“以經爲書之名目,實自《孝經》始”,其説皆不免於穿鑿,非是。】

因書只一篇,故即以篇名爲書名也。王國维曰:“《詩》《書》及周、秦諸子,大抵以二字名篇,此古代書名之通例,字書亦然。《蒼頡篇》首句雖不可考,然《流沙墜簡》卷二第十八簡上,有漢人學書字中有‘蒼頡作’三字,疑是《蒼頡篇》首句中語,故學者書之。其全句當云“蒼頡作書”。《爰歷》《博學》《凡將》諸篇,亦有首二字名篇,今《急就篇》尚存,可證也。”

【《觀堂集林》卷五《史籀篇疏證序》,按今《急就篇》首句云“急就奇觚與衆異”】

按《漢志》,《蒼頡》《凡將》諸書,皆只一篇,故摘字名篇,别無書名也。《史記·孔子世家》云:“子思作《中庸》”,沈約曰:“《禮記·中庸》取《子思子》”,

【見《隋書·音樂志》】

《漢志》儒家有《子思》二十三篇,此篇蓋在其中。使其單行,則只名《中庸》,不名《子思》矣。蓋書只一篇,篇名即書名也。儒家有《王孫子》一篇,註云:“一曰《巧心》。”嚴可均以爲未詳。

【《鐵橋漫稿》卷五《王孫子敘》】

愚謂《漢志》諸子,除不知作者外,皆只以人名書。其只一篇者,蓋别無篇題。獨《王孫子》又别題其篇曰《巧心》,故註爲“一曰”也。

【《尹文子》一篇,今本作二篇,曰《大道上》《大道下》,此爲有書名又有篇名者,或爲漢以後人所題,或班固略之,皆不可知。】

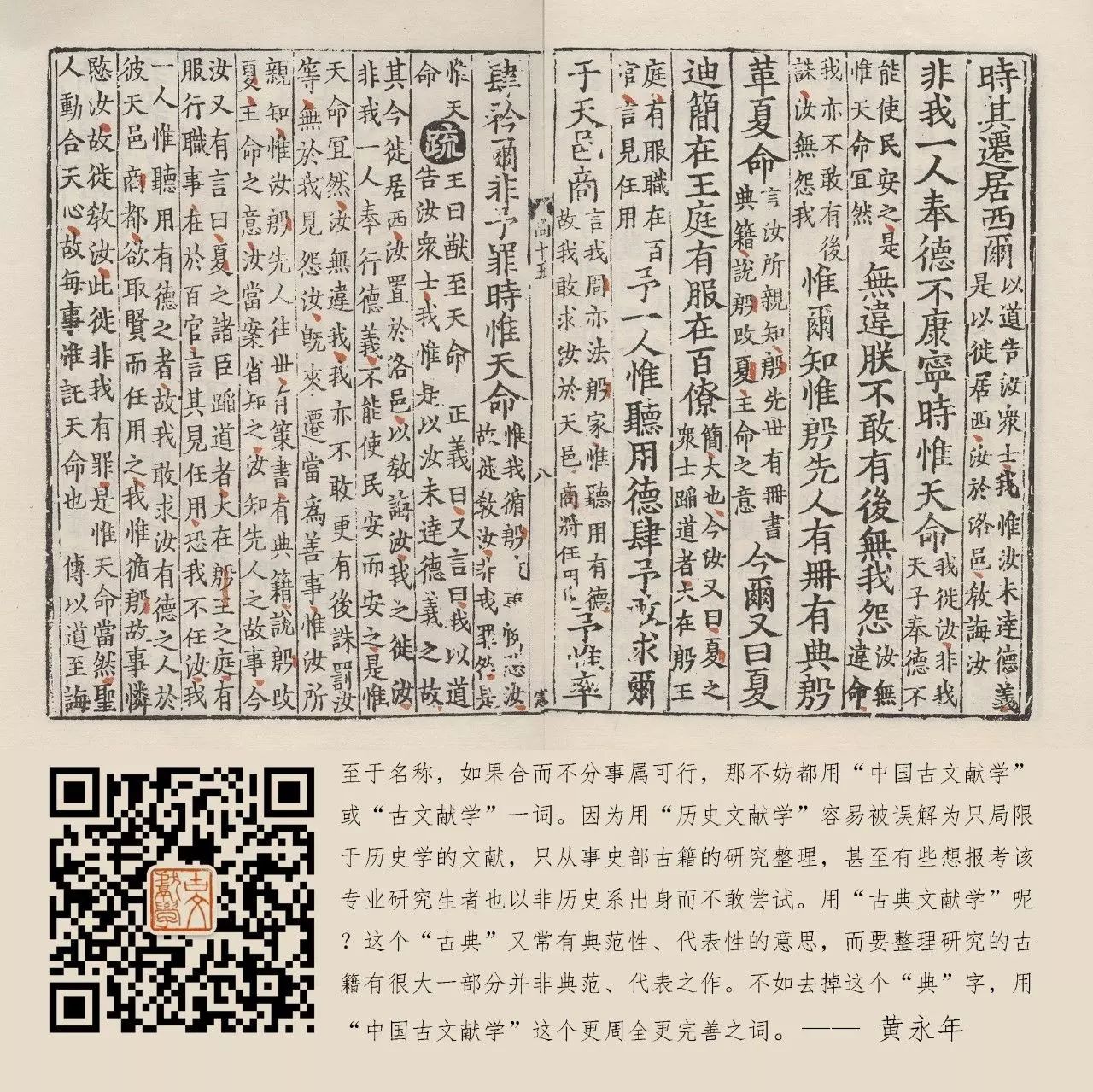

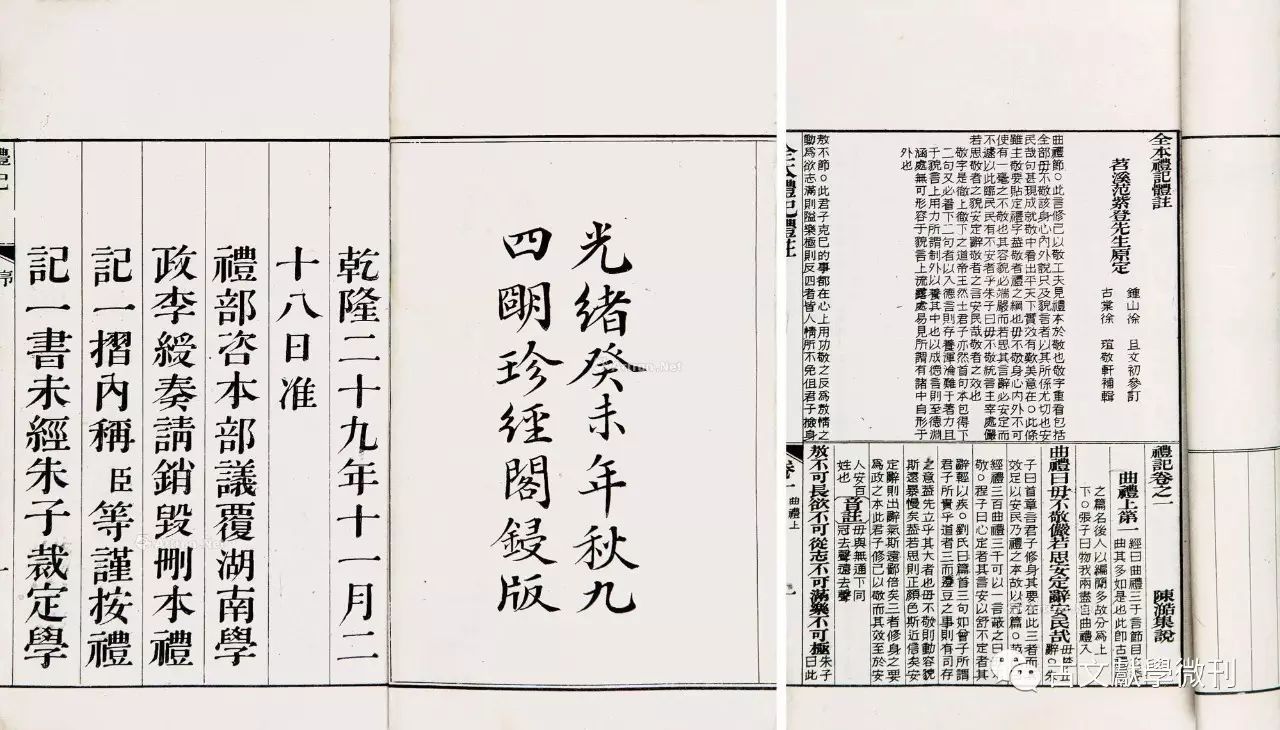

禮記全經體注,清徐瑄撰,清光緒癸未(1883)四明珍經閣銅板刻本

三曰:古書多無大題,後世乃以人名其書。 古人著書,多單篇别行;及其編次成書,類出於門弟子或後學之手,因推本其學之所自出,以人名其書。《史記·韓非傳》云:“作《孤憤》《五蠹》《内、外儲説》《説林》《説難》,十餘萬言。”《孟子傳》云:“騶衍深觀陰陽消息而作怪迂之變,《終始》《大聖》之篇,十餘萬言。”《漢書·董仲舒傳》云:“仲舒所著,皆明經術之意,及上疏條教凡百二十三篇,而説《春秋》事得失,《聞舉》《玉杯》《繁露》《清明》《竹林》之屬,復數十篇十餘萬言。”

【《史記·管子傳、莊子傳、商君傳、屈原傳》《漢書·東方朔傳》,引其所著書,亦只有篇名。】

此所敘諸子著書,皆只有篇名,無書名;又因全書不可勝舉,故只隨舉數篇,以見其大凡。蓋由古人著書,其初僅有小題,

【謂篇名】

並無大題也。

【謂書名】

餘若《史記·老子傳》云“於是老子乃著書上下篇,言道德之意五千言而去”,“或曰老萊子,亦楚人也,著書十五篇,言道家之用”;《孟子荀卿傳》云“慎到著十二論,環淵著上下篇”,“荀卿於是推儒、墨、道德之行事興壞,序列著數萬言而卒”;《漢書·賈誼傳》云“凡所著述五十八篇”,《公孫賀傳》云“賀祖父昆邪,著書十餘篇”,《王貢兩龔鲍傳》云“蜀有嚴君平,依老子、嚴周之指,著書十餘萬言”,此所敘諸子著書,只云若干篇若干言,初不云所著爲何書,蓋其書本無大題,後人始以人名名之也。《史記·孟荀傳》云:“趙有公孫龍,爲堅白同異之辯;魏有李悝,盡地力之教。”此特敘其著書之意,猶之荀卿推儒、墨、道德之行事興壞云耳,非其書名堅白同異及盡地利也。

【《漢志》:《公孫龍子》十四篇,《李子》三十二篇】

《史記·虞卿傳》云:“不得意,乃著書。上採《春秋》,下觀近世,曰《節》《義》《稱》《號》《揣》《摩》《政》《謀》,凡八篇,以刺譏國家得失,世傳之曰《虞氏春秋》。”然則《虞氏春秋》之名,乃世之傳其書者名之耳,非卿所自名也。《晏子》之名《春秋》,亦同此例。《司馬穰苴傳》云:“齊威王使大夫追論古者司馬兵法,而附穰苴於其中,因號曰《司馬穰苴兵法》。”《陸賈傳》云:“陸生乃粗述存亡之徵,凡著十二篇,每奏一篇,高帝未嘗不稱善,左右呼萬歲,號其書曰《新語》。”是則《司馬穰苴兵法》,乃齊威王之大夫號之;《新語》之名,亦高帝之所號也。此古人著書不自命名之證也。推之《申子傳》云“著書二篇,號曰《申子》”,《漢書·蒯通傳》云“通論戰國時説士權變,亦自序其説,凡八十一首,號曰《嶲永》”,亦當是時人號之矣。《史記·孫武傳》云“世俗所稱師旅,皆道《孫子》十三篇”,《信陵君傳》云“諸侯之客進兵法,公子皆名之,

【《索隱》云,公子所得進兵法,而必稱其名,以言其恕也。】

故世俗稱《魏公子兵法》”,此亦是世俗之人所稱,與世傳《虞氏春秋》同。獨《孟子傳》云“退而與萬章之徒序《詩》《書》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”,與他傳但言著書若干篇者不同。蓋史公率爾言之,非作書之時已名《孟子》也。《司馬相如傳》云:“相如已死,家無書,問其妻,對曰:‘長卿固未嘗有書也。時時著書,人又取去,即空居。長卿未死時,爲一卷書,曰有使者來求書,奏之。無他書。’”此亦古人著書不自編次之證也。蓋因事作文,不自收拾,後人取而编輯之,因以人題其書。故《漢志》諸子詩賦二略,題某人或某官某者,居十之九。古人之學,專門名家,所作雜文,皆在諸子,獨於詩賦,别爲一略。及至東京,專家之學衰,而後別集興,

【《隋志》云“别集之名,蓋漢東京之所創也”】

又追爲西漢以前人編集。《隋志》自楚蘭陵令《荀况集》以下,凡四百三十七部,皆題某官某人,與《漢志》諸子詩賦之例同;其别爲集名者祗數部耳。

【見後。《隋志》經子史三部撰人,皆用雙行註於書名之下,獨集部因以人名書,故不别註撰人。】

漢魏以後,學者著書,無不自撰美名者;獨至文章,多由後人編定,故别集直書姓名者,至宋猶多。元明以後,此風漸寡,然文集之不必手定,則今人尚多有之。古之諸子,即後世之文集也。出於門弟子所编,其中不皆手著,則題爲某子。出於後人所编,非其門弟子,則書其姓名。漢武以後,傳記不立博士,專家之學衰,故書名無稱子者,攷之《漢志》可知也。

【漢人書稱子者僅有蒯通一家】

東漢以後人著書,皆手自編定,其稱某子,乃其人自子之耳。而《論衡·案書篇》乃曰:“董仲舒著書不稱子者,意殆自謂過諸子也。”此由不知古人著作體例,故有此傅會之說矣。

四曰:《漢志》於不知作者之書,乃别爲之名。 古之諸子,皆以人名書。然《漢志》中,亦有别題書名者,則大率不知誰何之書也。如儒家有《内業》十五篇,註曰“不知作書者”;《讕言》十篇,《功議》四篇,《儒家言》十八篇,陰陽家有《雜陰陽》三十八篇,法家有《燕十事》十篇,《法家言》二篇,並註曰“不知作者”;道家有《道家言》二篇,陰陽家有《衛侯官》十二篇,並註曰“近世不知作者”;雜家有《雜家言》一篇,註曰“王伯

【註“師古曰:言王伯之道”】

不知作者”,此皆《數術略序》所謂雖有其書,而亡其人也。《内業》《讕言》之屬蓋皆後人之所題,或即用其首篇之名以名書。

【《管子》有《內業篇》】

《儒家言》《雜陰陽》《法家言》《雜家言》,則劉向校讎之時,因其既無書名,姓氏又無可考,姑以其所學者題之耳,皆非其本名也。

【此條當與《古書不題撰人篇》第十三條參看】

五曰:自撰書名之所自始。 古書自《六經》官書外,書名之最早而可據者,莫如《論語》。《坊記》出於子思,

【《隋書·音樂志》沈約曰:“《坊記》取《子思子》。”】

已引《論語》曰:“三年無改於父之道,可謂孝矣。”則當時已謂之《論語》矣。蓋他書多散篇單行,後人编次,獨《論語》則門人論纂之時,已勒爲成書。既裒然巨帙,不可無大名以總匯之也。《史記·吕不韋傳》云:“是時諸侯多辯士,如荀卿之徒,著書布天下。不韋乃使其客人人著所聞,集論以爲《八覽》《六論》《十二紀》,十二餘萬言,以爲備天地萬物古今之事,號曰《吕氏春秋》。”

【此言以爲備天地萬物古今之事,號曰《呂氏春秋》,則《春秋》之名,出於不韋之意,與他書爲時人所號者不同。】

自著書而自命之名,始見於此。不韋之舉,純出於好名。又其書成於衆人之手,非所自撰,與他人著書以傳後學者不同,故亟亟焉表章之。蓋古以學衛爲公器者,至是始爲私人爭名之具矣。

【其始已有《魏公子兵法》,亦賓客所進。不韋之養士,即係效法四公子,故亦有此舉。】

其後淮南王安,招致賓客方術之士數千人,作爲《内書》二十一篇,《外書》甚衆,

【見《漢書》本傳。高誘《淮南鴻烈解敘》云:“天下方術之士,多往歸焉。於是遂與蘇飛、李尚、左吴、田由、雷被、毛被、伍被、晉昌等八人,及諸儒大山、小山之徒著此書。”】

其事與吕不韋正同,故亦自號曰《鴻烈》。

【《淮南·要略篇》云“此《鴻烈》之《泰族》也”,高誘《叙》云:“鴻,大也;烈,明也。”《西京雜記》卷三云:“淮南王安,著《鴻烈》二十一篇。”】

其《要略篇》即全書之自序,具列篇目與其所以作文之意,前後兩言“故著二十篇”,是其書已自行編定矣。司馬遷作《史記自序》云:“凡百三十篇,五十二萬六千五百字,爲《太史公書》序。”是遷書亦出手定,且自名爲《太史公》也。

【王國維《太史公行年攷》謂史公原書本有小題,而無大題。然此語明見於《自序》,今案《孝武本紀集解》引韋昭説,謂“《史記》稱遷爲太史公,是外孫楊惲所稱”。《索隱》引桓譚《新論》,以爲“太史公造書,書成示東方朔,朔爲平定,因署其下。太史公者,皆東方朔所加之也”。此二説蓋謂於每卷篇目之下,别題太史公三字,所謂小題在上,大題在下,非謂自序中之書名也。至遷書在漢時只名《太史公》,不名《史記》,則錢大听《潛研堂文集》卷十二《答問》九已發其端,王氏《行年攷》引證尤爲詳盡,其說固確不可易。】

蓋自撰書名,萌芽於《吕氏春秋》,而成於武帝之世。適當罷黜百家之後,文儒著書,無人可傳,不能不自行編次。專門之學衰而後著述之界嚴,於此可以知體例變遷之故矣。其後宣帝時則有桓寬之《鹽鐵論》,西漢末則有劉向、揚雄所序書,東漢以後,自别集之外,幾無不有書名矣。

【小编按:本文錄自余嘉锡《古书通例》,上海古籍出版社1985年7月1版1印。底本標點舛誤頗多,如《太古以來年紀》《漢著記》之類,均據《漢志》改,而不一一註明也。】

來源:

余嘉錫著《古書通例》,上海:上海古籍出版社,1985年7月。

策劃:

文止

本文編輯:

思彥齋

排版配圖:

飲冰姑射