在艺术君收藏的早期(2005年之前)艺术普及类书籍中,有一本大16开本的《温迪嬷嬷的艺术之旅》,出版自2004年,还有一本三联出版的《温迪嬷嬷讲述绘画的故事》,第一版是1999年的。如果你去豆瓣上看这两本书的评价,特别是三联的,温馨、怀旧、亲切,是大部分人的感受。国内还曾出版过《温迪嬷嬷的大旅行》和《温迪嬷嬷讲述1000世界名画》,可惜都没有收到纸版,一直视为遗憾,只能聊电子版以自慰。

就在几天前,看到一个消息:2018年12月26日,温迪嬷嬷去世了,享年88岁。心中感觉复杂,有遗憾,也有快慰,因为她终于可以摆脱俗世烦扰,去往天堂。

特翻译《经济学人》在温迪嬷嬷去世后的怀念文章,希望让更多人知道她,知道她介绍的艺术,去读她的书,去看她的艺术普及纪录片。

※ ※ ※

一个成为电视明星的修女,一位珍爱人类身体的宗教苦修者

——温迪·贝克特嬷嬷轻而易举地完成了难以实现的结合

温迪嬷嬷的一生,就像一个技术熟练的走钢丝的人,成千上万人都欣赏她的表现。初看上去,她是一位老派的天主教修女,而不是新派的宗教人士,穿着世俗,混迹于社交场合。16岁时,温迪·贝克特成为宗教会众一员,并获得教学职位,此后七十年,她一生独身,供奉上帝。

她每天都要花很多时间祈祷,雷打不动,直到她在12月26日去世,时年88岁。生命的转折点,在1970年出现。患上癫痫之后,她从南非搬到不列颠。在这里,她离开了教学岗位,但绝没有放弃自己的宗教职责。她定居于一所移动房屋内,位于严格的加尔默罗修会修道院之中,并在余生中一直居住在这样简陋的条件之下。

正是在这样的朴素之中,她成为了举世闻名的电视名人,用自己精准而深入浅出的表达,讲述艺术史。《纽约时报》有言:电视时代之中,她是最有影响力的艺术史评论家。她环游世界,回答一些举世闻名的访谈者的问题,还要在一些最辉煌耀眼的地方进餐,不管她是否情愿。她的荧屏生涯始于1992年 BBC 的一个系列,其中,温迪嬷嬷展示出自己在摄像机前自信表达的天分。在诸多风格迥异的艺术中,她都能找到独特之处,而且讲述方式绝不无趣,又不过分煽情。

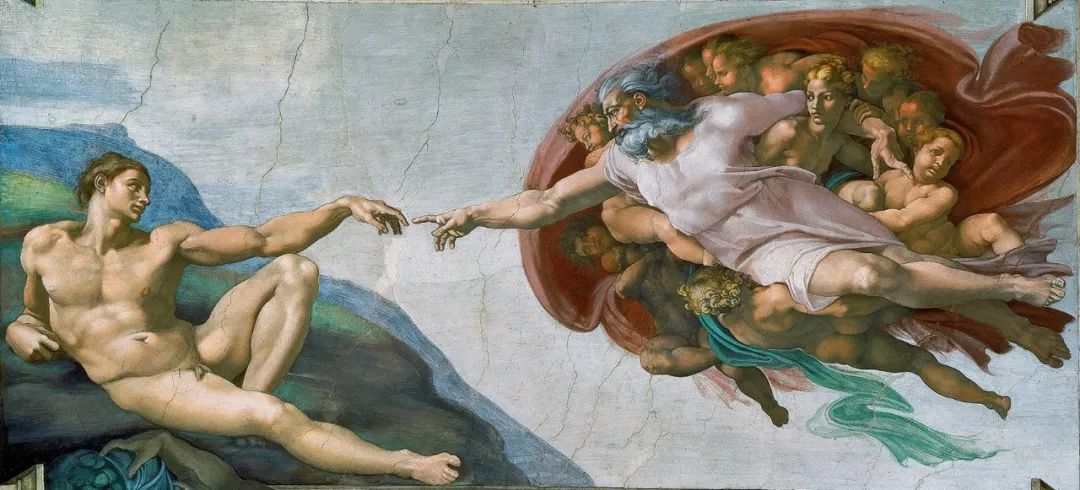

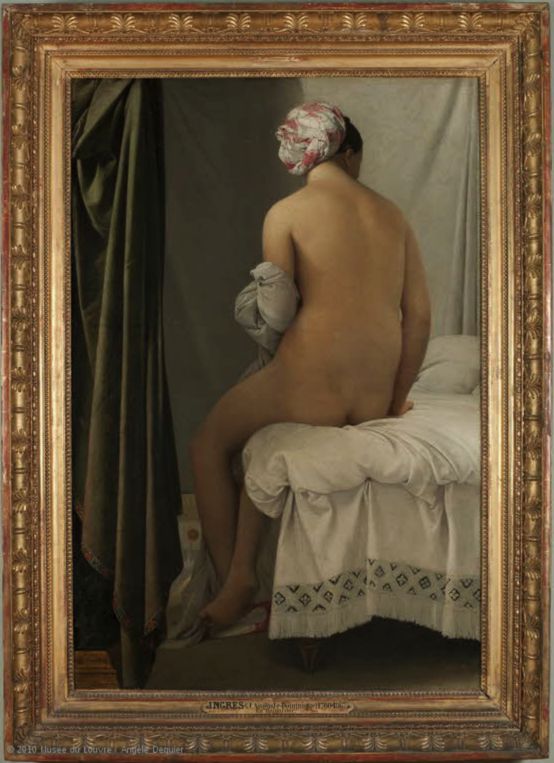

温迪嬷嬷钟意于讲述人的裸体,很多人为此惊讶,甚至不满。介绍米开朗基罗西斯廷天顶画中的上帝创造亚当场景时,她说:人类在圣经中的祖先“卧在那里,展示自己裸体男性的荣光”,但还是要等待他的造物主赋予自己生命。她热爱法国新古典主义大师安格尔在《大浴女》中描画女性后背的温柔笔法。毕加索在《阿维农的少女》中刻画的五个妓女,也许会让同代人震惊,但温迪嬷嬷却不。人们总能欣赏她的深入见解,不过有些人好奇,这些看法如何与她自己的身份共存,毕竟她是一个穿着朴素的女性,戴着厚厚的眼镜,还有突出的牙齿,与感官享受似乎完全背道而驰。

嬷嬷热爱意大利文艺复兴时期的艺术,有些基督教艺术的原教旨主义式爱好者对此很是犹疑。在众多题材中,这个时期的艺术家继续描绘宗教主题,但似乎不再热衷于上帝,而是更关心表现人的美和天分,还有他们自己的才能以及资助人的财富。

面对这些明显的冲突,温迪嬷嬷的回复总是充满自信和智慧。虽然有些人,包括她在内,蒙灵性生活之召,选择一生独身,但嬷嬷坚持认为:不应该由此以为教会反对人的性本能,或是无法欣赏人类身体之美。公允而言,她的艺术分析方式中,丝毫看不出那极端保守的外表之下掩埋着什么欲望的苦闷。她会热情奔放地表述这种或那种艺术技法,但之于灵性生活的回报,她的激情表达更加自然大方。对嬷嬷而言,这样的生活绝不是什么“牺牲”,因为她从未有任何其他期望,她会这样强调。

不是所有人都信服。激进的女性主义作家 Germaine Greer 就指出,温迪嬷嬷有能力讲述情色艺术,同时还保持一个“神圣修女”的样子。对此,嬷嬷会反驳说,一直未婚的简·奥斯汀还能写出伟大的浪漫小说呢。

在她更富争议的评论中,是对美国摄影师 Andres Serrano 一幅作品的认同。其中表现了一个浸在尿液之中的十字架基督像。嬷嬷认为:作品可以解读为,批评现代人轻视耶稣基督的自我牺牲。她觉得,这不是一件伟大的艺术品,因为人们不会想要反复欣赏它,但它是一件合格的能引人思考的作品。有些美国的宗教保守人士观点不同。比如,参议员 Jesse Helms 就强烈抗议,抗议这个亵渎神圣的艺术家曾经得到纳税人资金的支持。

温迪嬷嬷认为,对于同时代的艺术,人们应该保留评论意见,因为要想评判一幅画的深度和力量是否能让人们多次观看,从而寻找多个层次的意义,需要时间,需要好几代人。同样,现在也很难评判未来的人们会如何评价她。但与大多数名人不同,她无意需求大众的认可,不管是现在还是将来,那不是成功的评价标准。她启迪、激发了全世界的人,但温迪嬷嬷总是要说:自己对于上帝的爱排在第一位。

点击“阅读原文”前往温迪嬷嬷相关图书豆瓣页面。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※