梁思成先生在《图像中国建筑史》中曾对中国大木作的分期类型有过一段诗意而精炼的概括,他说自隋唐到早宋(具体可界定在宋仁宗天圣末年,即公元1032年)是中国木建的

“

豪劲时代

”

,继承了大唐盛世雍容气质的大木作,以硕大粗劲的斗拱、平缓的屋顶举折、广阔的大屋檐,开启了中国古建史的宏大叙事。

自宋中晚期至明洪武年间是中国木建的

“

醇和时代

”

,随着社会气质向内敛转型,尤其是规范木匠营业操守的《营造法式》版布后,在日臻成熟的建造工艺下木建趋向端庄稳健,醇厚柔和。

自明洪武至晚清是中国木建的

“

羁直时代

”

(羁直即僵化),从皇贵到民间似乎都放弃了木建的大审美,而转移兴趣到瓷器玉玩、把件印章这些小品上,中国的木建黄金岁月由此结束,斗栱也失去了结构价值逐步沦为装饰性的繁琐细节,这不失为中国古建史的遗憾。

属于“豪劲时代”的现存古建全国有20余处(有些古建的断代尚有一些争议,所以准确数字有出入),其中佛光寺东大殿无疑是盛唐木建的代表,平顺大云院可看作是五代时期木建的典型,若在早宋时期选一代表,我觉得很可以推荐高平崇明寺中佛殿。

高平崇明寺位于高平市东南15公里的圣佛山东麓,群山环抱,峰秀谷深,是一处山色迤逦的风水宝地。国内同样以“崇明寺”命名的古庙还有几处,有个普遍的误解常把高平崇明寺与太行山另一侧的河南修武崇明寺混为一谈,比如百度百科“高平崇明寺”条目中,就大段大段把修武崇明寺的考证文字贴了进去,不明就里者会读的云山雾罩。网上有知名古建博主在写高平崇明寺时也常张冠李戴的。特此强调高平崇明寺与名僧稠禅师无关,也非北齐始创。

崇明寺的创建过程

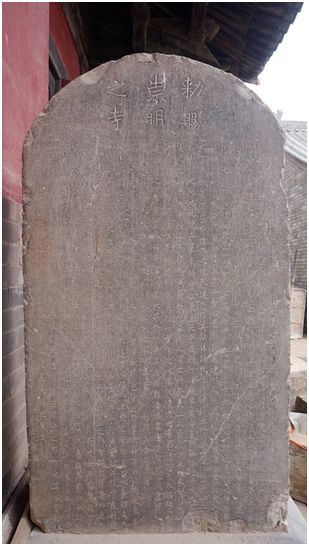

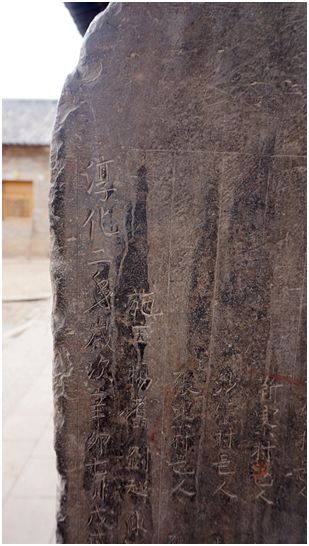

崇明寺中佛殿台基上有一通宋代古碑,勒石于宋太宗淳化二年(公元991),碑首有宋体大字“敕建崇明之寺”。淳化年间高平一带敕建寺庙的故事我们并不陌生,现存还有高平游仙寺,陵川南吉祥寺,平顺淳化寺等几处。碑文记载有禅僧行颙(音yong)来此“结茅为舍”,“设教住持”。后有邑头(即乡绅首领)李颙“与禅师宿世有缘,道眼相看,于此吉祥之地,施彼清凉之居”。这种先有行僧结庐修行,再由乡绅集乡里之力创建寺院的过程,是古代寺庙初创时的常态。有了寺院就希望得到官方的认可,其中又以得到皇庭敕名而最风光。正好赶上对上党佛寺赐名颇有兴趣的宋太宗,于是经“承蒙敕问,具奏因依”,不久“敕寺名之忽降,曰崇明之寺”。当地民众大受鼓舞,于是“三峰取其木植,四海访其明工,刊木雕材密为基,扶持乎月拱星梁”,在大兴土木,阔建寺院后与淳化二年立此碑以记盛事。

单从这段碑文看,崇明寺的创建似可定在淳化二年,不过欣喜的是碑阴还有文字,写道“伏以当寺起于开宝之初,有僧行颙挈瓶携锡而届于斯”,然后也提到邑头李颙携三乡之信众,“乃采梁栋于云峰,建堂庑于金地...塑一殿之真仪,庄严备矣”,“自以与于功绩,颇涉坚勤,岁月历二十年余”。按淳化二年向前推20年,正好是文首提到的宋太祖开宝初年(公元971年)。官方由此定崇明寺中佛殿建于971年。这个年份在中国古建中是非常早的,横向比较,著名的蓟县独乐寺建于982年,义县奉国寺建于1020年,晋祠建于1032年前,应县木塔建于1056年。比崇明寺建造时间略早的北宋木建只有福州华林寺大殿(964年)和涞源阁院寺文殊殿(966年)。

不过,这个断代并非没有争议,其实仔细研读这两段碑文并结合上下文关系,似应认为971年是行颙禅师初到圣佛山结庵创寺的日期,而寺中最雄伟的中佛殿应是淳化年间宋太宗赐名而引发的大兴土木时建造的。中国木建在创建时间存疑时有就早不就晚的传统,所以也就先以971年为中佛殿的建成年份吧。

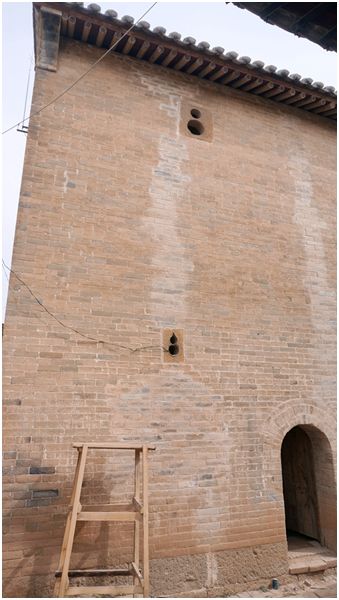

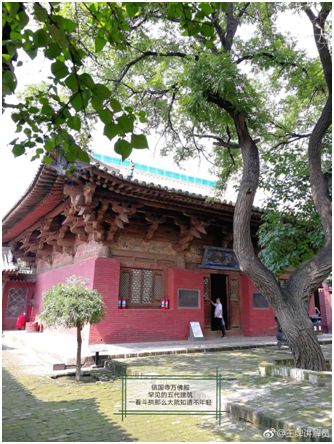

现崇明寺为两进院落,前为山门,入内便可见雄伟的宋代原构中佛殿,两侧是配殿和禅房,由于曾大面积垮塌,墙体上留下颜色和风化程度不同的砖,新砖部分大多是2013年大规模修缮时补修的,东厢有一间二层禅房是老建筑,墙体极厚,约半米,墙上开葫芦形通风口,据文管员老郭介绍这里是古代禅僧入定闭关的地方。第二进院中间是明代补建的后佛殿,两侧有望楼,形成即具平面进深又有立体错落的院落布局,高平地区的乡间古寺观的整体结构大体都如此。

【闭关的禅房】

崇明寺中佛殿建筑特点概述

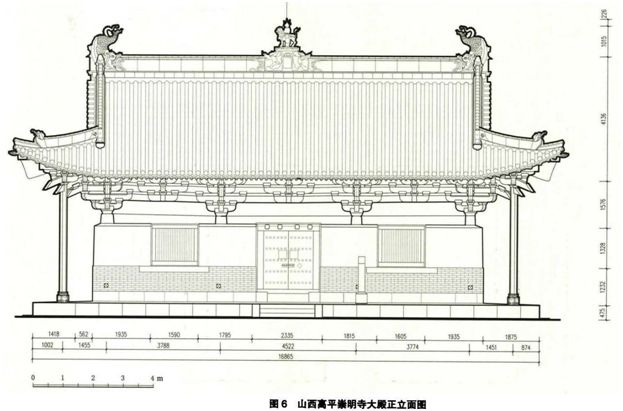

北宋原构的中佛殿面阔三间,进深六椽通搭用两柱,平面柱网成长方形,面宽大于进深。通面宽达到4丈,约13米,在山西面阔三间的木构中,平面通常成正方形,通面宽也很少达到中佛殿这么大的,一般象佛光寺东大殿、大同下华严寺这些大木作才会面宽大于进深,突出视觉上的庄严和雄伟。中佛殿虽是三开间的小木构但却采用了诸多高等级殿宇才会用到的设计,这也是我们在欣赏中佛殿这一早宋木作时常会感到的惊喜。

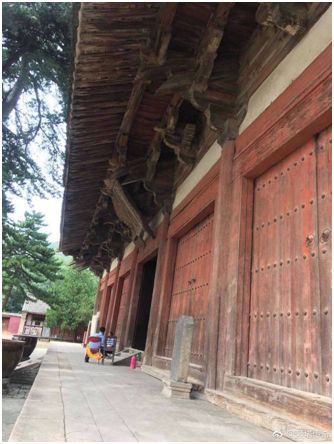

中佛殿柱头不用普柏枋而与栌斗直接相交,这种结构在唐代建筑中多见,五代以后的木建已常用普柏枋,可见崇明寺中佛殿尚处于普柏枋使用从无到有的过渡期。柱头斗拱用四朵,双抄双昂七铺作,双抄分别偷心和计心,双昂都是真昂,批竹造,昂面出锋,典型的唐至早宋的造型。每间用一补间斗拱,坐在柱头上方的第一层素枋上,补间双抄的第二跳作成拟耍头华拱,结构很特殊,我还没见过第二例。柱间和补间斗拱的最外跳令栱上方通过短替木托撩风槫。整体结构颇具唐风,与佛光寺东大殿和平遥镇国寺(建于北汉天会七年,公元963年)的斗拱铺作高度相似,为中国“豪劲时代”木建提供了一处极佳范例。

何为双抄双昂七铺作

中国早期木建大多采用真昂,斜置于柱头铺作的里外转,昂尾压在梁柎下,昂首上托撩风槫,形成杠杆结构支撑起上方的出檐。中佛殿的昂首削成棱角分明的楔形,所谓“批竹造,昂首出锋”,这是早期木建的典型样式,到了宋中晚期,昂面一般造出弧度,似古琴的琴面,所谓“琴面造”,代表建筑比如晋祠圣母殿(建于1032)的柱头斗栱(补间斗拱的昂面仍是批竹造)。圣母殿的昂开始使用假昂,由华拱加工而成,失去了结构功能。

【晋祠的檐下斗拱】

每朵斗栱的铺作数为出跳数加3(常数3可认为是栌斗、耍头、衬方木这几个构件),崇明寺双抄(抄即华拱)双昂,出跳数是4,再加3是为七铺作。古代斗栱形制与建筑等级相关,双抄双昂七铺作已是现存唐宋木作中铺作数最多的形制。佛光寺东大殿作为皇室敕建采用了这一形制,山西还有一处七铺作斗拱见于前文提到的平遥镇国寺,令人感兴趣的是,平遥镇国寺与高平崇明寺相距300公里,建筑年份相隔8年,有着高度相似的斗栱和梁架结构,几乎可称为“姐妹寺”,其中关联有待进一步考察。

崇明寺中佛殿的檐下斗栱直观上就看的出用材粗大壮硕,斗栱铺作的高度与柱高的比例达到了1:1.6,远超过后世的1:2,1:3,(到明清时,斗栱退化为装饰构件后,与柱高的比例甚至有1:4以上的),这不仅在视觉上增加了大屋檐的庄重感,也可在同样屋高的情况下节省立柱的选材

【佛光寺东大殿檐下斗拱】

【平遥镇国寺檐下斗拱】

崇明寺的断梁结构

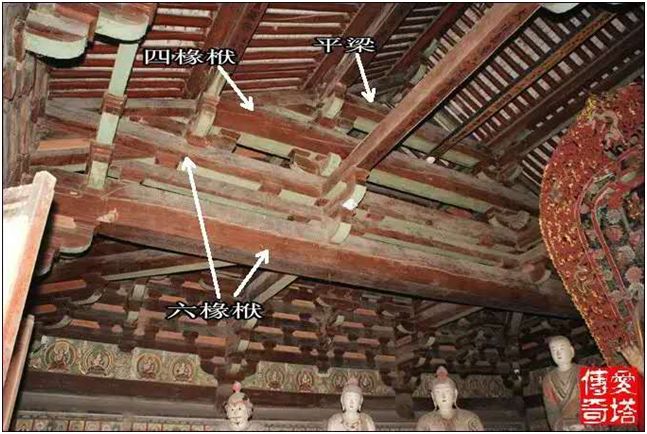

崇明寺中佛殿的室内梁架为六椽柎通搭用两柱。屋脊上顺铺的排状檩条称为“椽”,由横向支撑屋檐坡面的脊槫平槫分成几列,四列就称四椽柎,六列称为六椽柎。通搭的意思是说,由一根大梁纵贯前后檐檐柱,室内不再用内柱(也叫金柱),这种结构室内有更大空间可自由布置,但对主梁的材料长度和径粗要求较高。

建崇明寺中佛殿的时候,似乎难以找到这么粗大的材料,所以工匠采取了巧妙的“断梁”结构,即用两根加工成同样长度和口径的梁,在当心间对接,再靠上下的草柎把承重分别传导到前后檐柱上(照片上可清楚看到两根短梁的中间接缝)。这是现存最早的采用“断梁”结构的木建范本,体现了古代匠人的奇思妙想。

中佛殿六椽柎以上采用蜀柱托举平梁,平梁是一根不规则的短木,这不符合宋早期的建筑样式。在现存早宋以前的建筑多是以驼峰托举平梁,可见崇明寺中佛殿梁柎以上的结构在后世的维修中被改动过。这也不意外,木构建筑年久失修,都是先从屋檐塌陷,构件的损坏也是自上而下。只要梁架和斗栱未更换,其时代特征就依然明显。

【崇明寺断梁结构】

【平遥镇国寺梁架结构】

最后提一下崇明寺的文管员老郭,老郭已60出头,任崇明寺文管员15年,在这次高平之行中老郭无疑是最敬业,最热心文保工作的文管员。不仅自赶山路热心开门,而且一路进行讲解,讲解内容多半来自历年陪同专业人员访问寺院时听到的材料,不经他提醒还真容易漏掉一些细节。山西民间古建众多,文保工作不仅靠官方重视、志愿者呼吁,也仰赖更多的象老郭这样的基层工作人员。

文中图片除笔者拍摄外,多取材于网络,有文字注明结构部件的图来自《爱塔传奇》博客

季节变换。只有香味是最贴身的衣裳。

旧迷楼二十四节气香水