------据说搞村镇的都关注了我们------

(⊙v⊙)

交通出行

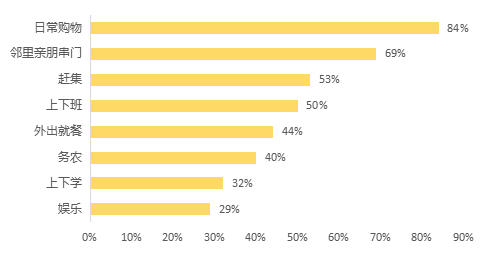

小城镇居民日常出行目的最常见的是购物和串门。居民日常出行目的主要包括两类:一类是工作相关的通勤出行,另一类是生活休闲出行。通勤出行主要包括上下班、上下学、务农等。生活休闲出行主要包括购物(如去集市、超市等)、娱乐(去饭店、KTV、茶楼、麻将馆等)、社交(去广场、公园、海边或河边、社区活动室、邻居亲戚家等)。由于居民中老年人多、劳动者个体就业多且工作相对自由,通勤出行并不占主导,而是生活休闲类出行相对更多。85%和70%的居民表示日常存在购物出行和走亲访友出行,而有各类其他出行目的的居民均不到六成。

图1 有各类出行的家庭比例

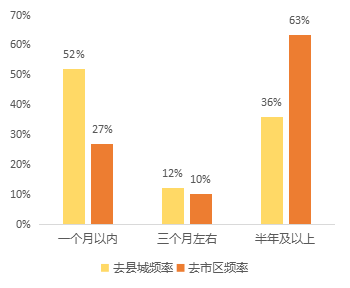

小城镇居民长距离出行普遍较少,近一半居民一个月以上才去一次县城,六成居民半年以上才去一次市区。居民去县市的目的主要集中在购物玩乐、走亲访友、看病和办事。

图2 小城镇居民去县城和市区的频率对比

图3 小城镇居民去县城和市区的主要目的构成比

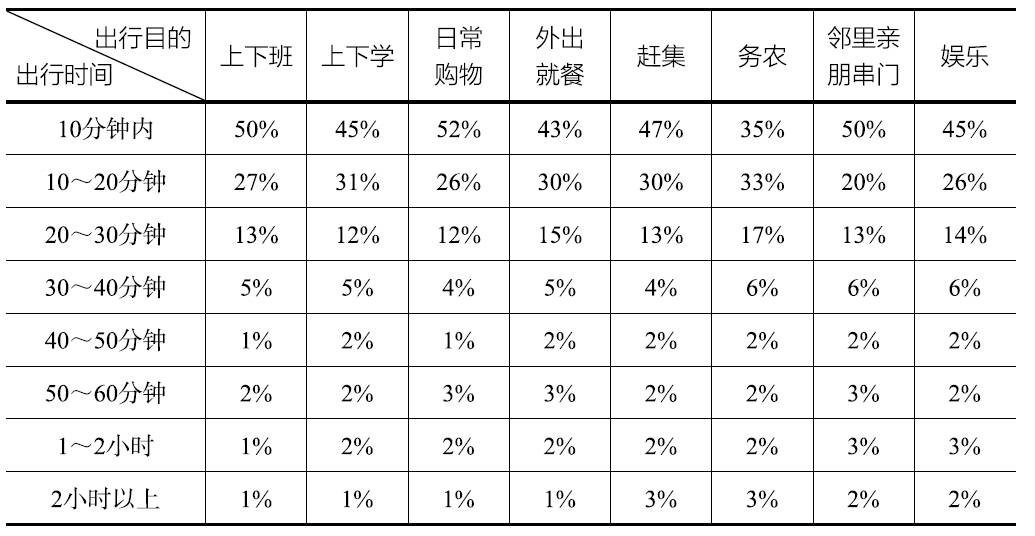

小城镇出行时间成本较低,基本形成了“20分钟生活圈”,——7成以上各类出行的时间花费在20分钟以内。小城镇最常见的购物、串门等生活类出行一半以上都在10分钟生活圈内,可见小城镇日常生活十分便捷。小城镇部分居民仍从事务农生产,农地通常在镇区外,因此出行时间相对其他目的出行稍长,但八成以上30分钟可达。

表1 不同出行目的与出行时间的居民家庭比例

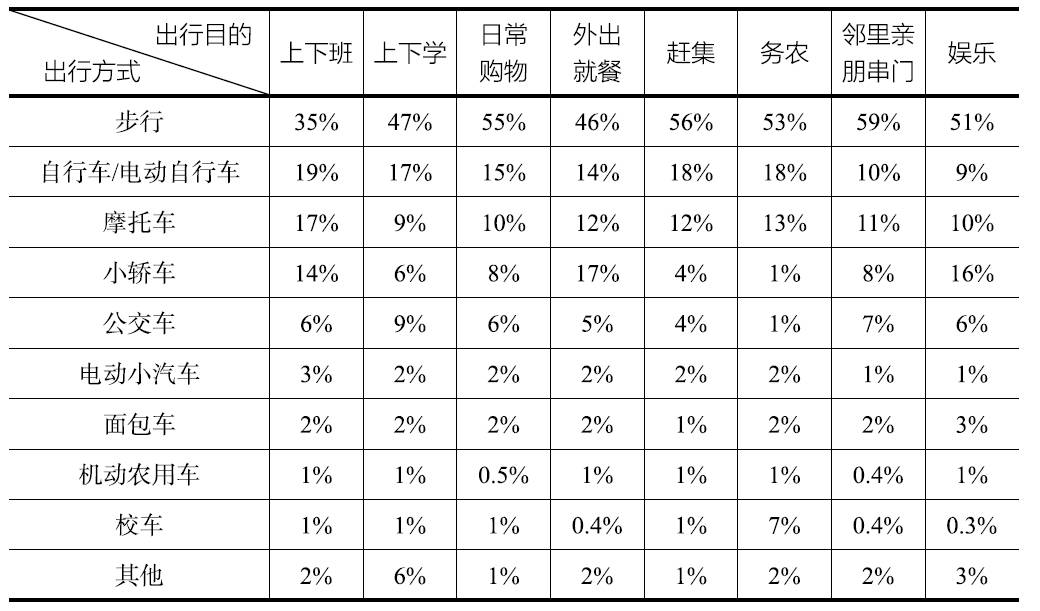

小城镇居民绿色出行特征明显,居民日常出行均以步行、自行车/电动自行车/摩托车为主。其中,步行是大部分居民的主要出行方式,除上下班外的其他各种目的出行中,采用步行的居民比例均在50%上下。与城市,尤其是大城市有着差异明显。

小汽车出行在小城镇各类出行中的应用都不超过20%,相对较多用于外出就餐、娱乐、上下班等出行中。这主要是因为小城镇居民通常只有远距离出行,如去县城或周边城市就餐、游玩或上班时,才会选择小汽车出行。

表2 有不同出行目的与出行方式的小城镇家庭比例

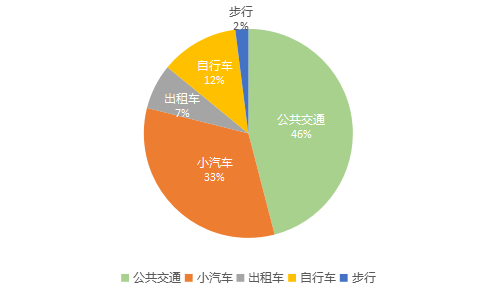

图4 北京市居民家庭出行方式构成比

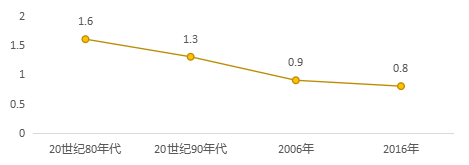

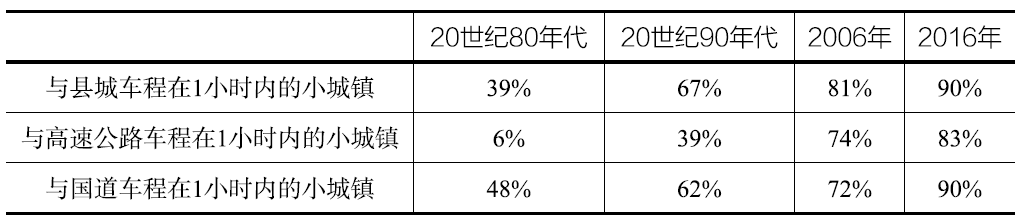

交通条件改善使小城镇出行便捷度大幅提升,客货对外交流更容易,与城市地区的联系也更加紧密。小城镇至县城平均车程已从20世纪80年代1.6小时缩短到现在的47分钟,且82%的镇与县城之间开通了公交车。小城镇至国道车程在1小时内的小城镇比例已从80年代的48%提升到90%;至高速公路车程在1小时内的小城镇比例已从80年代的6%提升到83%。

图5 不同时代小城镇居民到县城平均出行时间(小时)

表3 不同年代小时内可达主要交通设施的小城镇比例

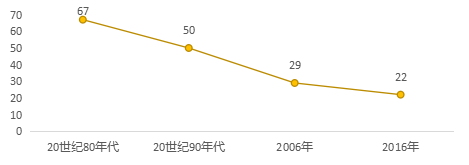

受益于新农村建设、农村人居环境改造等一系列政策的实施推进,摩托车、电动车、小汽车等机动交通工具在小城镇日渐普及,居民在镇村之间的出行也越来越便利,平均镇村出行时间从80年代的1小时以上,逐渐缩减到了现阶段的22分钟。

图6 不同时代居民镇村之间的平均出行时间

休闲娱乐

日常休闲以看电视、玩手机、闲逛闲聊等低成本消遣方式为主

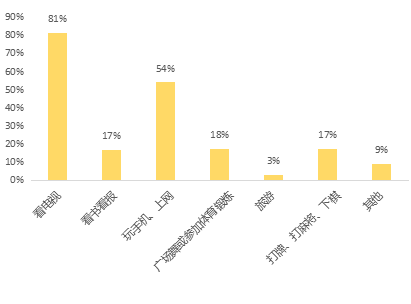

居民娱乐活动基本上都是免费或低成本。占比最高的是看电视、玩手机和上网,八成以上居民以看电视,一半以上居民以玩手机和上网为主要休闲娱乐内容。广场舞、棋牌在小城镇居民中也非常受欢迎。

图7 小城镇居民休闲娱乐活动

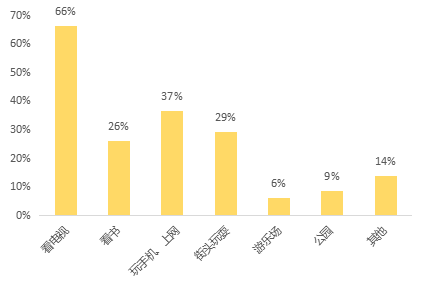

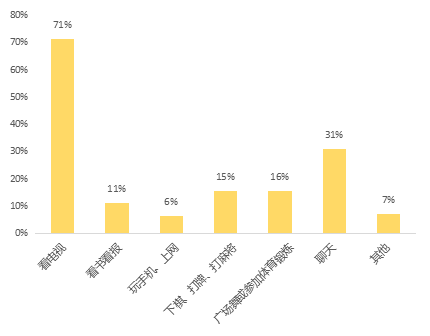

儿童的日常娱乐方式以看电视、玩手机和上网、街头玩耍为主;老人的日常娱乐方式以看电视、聊天、体育锻炼、下棋打牌等为主,相对单调。

图8 小城镇儿童娱乐方式

图9 小城镇老人日常娱乐方式

相比城市家庭,小城镇家庭很少外出就餐。62%的居民半年都不会外出就餐,仅有15%的人每周都会外出就餐。

图10 小城镇家庭外出就餐次数

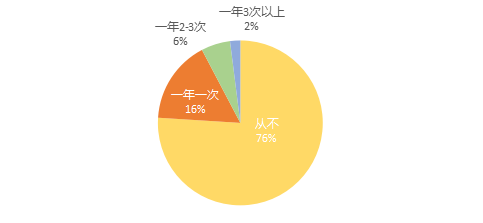

居民外出旅游更少,76%的小城镇家庭从不外出旅游。只有24%的家庭外出旅游,其中,大多数家庭1年旅游1次。

图11 小城镇家庭外出旅游频率

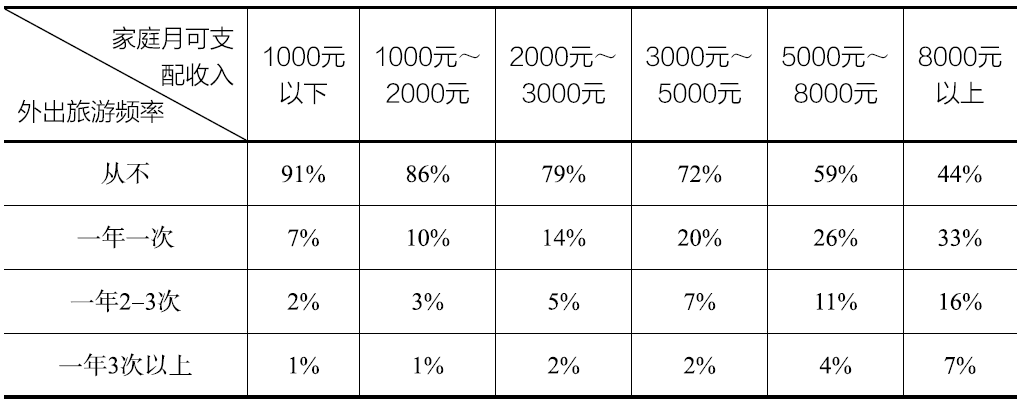

家庭可支配收入明显影响居民外出就餐和旅游频率,可支配收入越高,外出就餐和旅游相对越频繁。

表4 不同可支配收入的小城镇家庭外出旅游频率

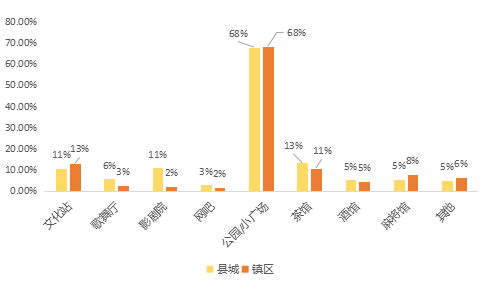

53%的小城镇居民在镇内进行休闲活动,35%的居民会去县城休闲。在各类消遣场所中,最受小城镇居民喜爱的是公园广场,在镇内休闲的居民中近七成人选择公园或小广场。这主要因为公园和小广场的包容性较强,适合各年龄、职业的人群进行各类休闲活动,可以闲逛、闲聊、广场舞和文体活动等。大部分居民不去歌舞厅、网吧等消费场所,一是受限于收入和生活习惯,二是这类场所在部分小城镇并不多见。

图12 小城镇居民消遣地点

图13 浙江某镇街心公园

公共服务

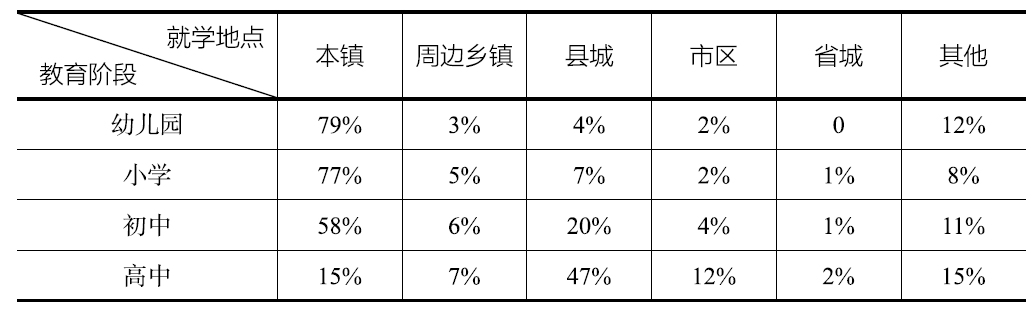

大部分居民会将孩子送入本镇或临近乡镇的幼儿园和小学,超过半数在镇建成区就近上学,高中主要集中在县城。

适龄儿童的幼儿园和小学选择在镇建成区就学的比例均为79%,超出在县城和市区的比例。考虑到学籍限制、上下学接送的问题,加之镇级义务教育较完善,初中选择在镇建成区就学的比例为58%。由于大部分小城镇没有高中,高中选择到县城就学的比例为47%。

表5 小城镇家庭内学龄成员不同就学地点

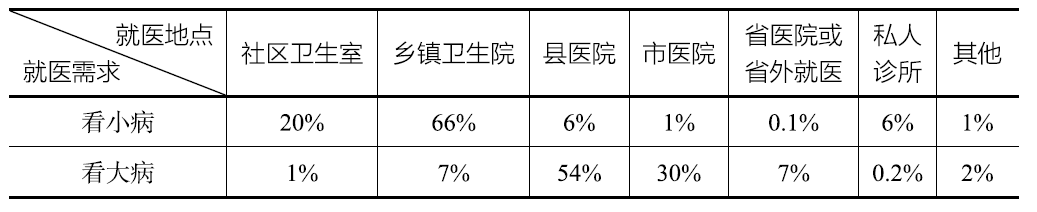

居民的日常小病愿意在镇内诊治,看大病大多选择去县城、市区医院。看“小病”,包括简单体检,头疼脑热等常见疾病诊治、买药、注射输液等,近九成居民选择就近在镇内的乡镇医院,社区卫生室就医。但对于“大病”,九成以上居民选择去城市就医,主要是去县城医院或地级市区医院。主要是因为大部分小城镇医疗条件相对城市较弱,尤其是医护人员的数量和质量都与县市医院有明显差距。急救120服务一般设于县城,小城镇卫生院应急医疗功能普遍较差。

表6 在不同医疗机构就医的小城镇居民比例

图14 青海省某镇卫生院

小城镇人口老龄化趋势明显,镇区常住人口中60岁及以上老年人占19%,高于2015年16%的全国水平。常住人口中40-59岁的居民占35%,18岁以下的居民仅占18%。

年轻人离开父母独立居住,实现代际间分居在小城镇已经十分普遍,这导致小城镇“空巢老人”、“纯老户”现象比较普遍。虽然小城镇独居老人并不多(占60岁以上老人的4.6%),但家中无后辈照顾的“空巢老人”占60岁以上老人比例超过1/3,“纯老户”占所有家庭的13%。部分老人常年没有子女同住,而是与伴侣或兄弟姐妹等同辈亲属相互照料。

相比于经济更发达、设施与保障体系更完善的城市地区,小城镇人口老龄化带来的养老问题显得更有压力。90%以上的小城镇居民选择居家养老,极少数人考虑去养老院。这主要是由中国人根深蒂固的传统养老观念决定的。小城镇的养老院通常是为镇村少量的“五保户”、孤寡老人等准备的,空置率一般较高,更不存在一些大城市养老机构床位紧张的问题。随着小城镇老龄化程度进一步加重,如何更好实现大量老人居家养老将成为小城镇面临的重大课题。