从公元500年到1500年这千年之间,亚洲无疑是块令人赞叹、凝聚且充满创造力之地。它拥有世界上最大的五座都市,而且它们全都位于大帝国的心脏地带。诸如德里、北京与伊斯坦布尔等少数都市至今仍是重要城市。至于其他,像印度南方的毗奢耶那伽罗(Vijayanagara),则已荒草埋幽径。亚洲的数学家发明了“零”的概念与代数学。天文学家远比以往更能准确追寻天上繁星,并发明了领航用的星盘。诗人与作家创作的文学作品依旧撩拨心弦。哲学家创造了至今仍影响我们的思想与法律体系。这些成就,再加上古希腊、罗马知识的翻译,一同组成了大图书馆的核心馆藏。

佛教与伊斯兰教顺着遍及亚洲各地的商路兴起、传布。而丝绸、珍珠、香料、药品与玻璃等贵重物品,以及米、糖这样的寻常商品也沿着同样的路径而来。亚洲发明了商人知之甚详、通行于中东至中国之间的钱币与信用制度,更创造出充实着今日世界各地博物馆馆藏的艺术品。亚洲建筑的优雅与精细也让现代世界的旅人们为之惊艳。

一对小兄弟逃进了黄河边茂密的稻田里,他们是从自己的寺院里逃出来的小沙弥。兄弟俩从帝国的东都洛阳出发,前往上游六百多里处的长安。他们听人说,长安这里还有王侯和军队坐镇。公元618年的中国容不下爱好和平的佛教僧人。 这对兄弟环顾四周,见证了隋朝最后的崩溃。兄弟中的一人,玄奘,对着为自己作传的人忆述了那个时代:“帝城为桀、跖之窠,河、洛为豺狼之穴。衣冠殄丧,法众销亡,白骨交衢,烟火断绝……是时国基草创,兵甲尚兴,孙、吴之术斯为急务,孔、释之道有所未遑。”

但这趟险阻重重、让人筋疲力尽的长安之行却一无所获。兄弟俩找不到王侯也遇不上军队。于是玄奘和哥哥又往南走了约一千里路,走到位于今日四川省的成都。他们终于在那里松了一口气,也找到了还坚持着的佛教僧团。“唯蜀中丰静,故四方僧投之者众,讲座之下常数百人。”玄奘就和自己的兄弟留在寺院里研读佛典与仪轨。

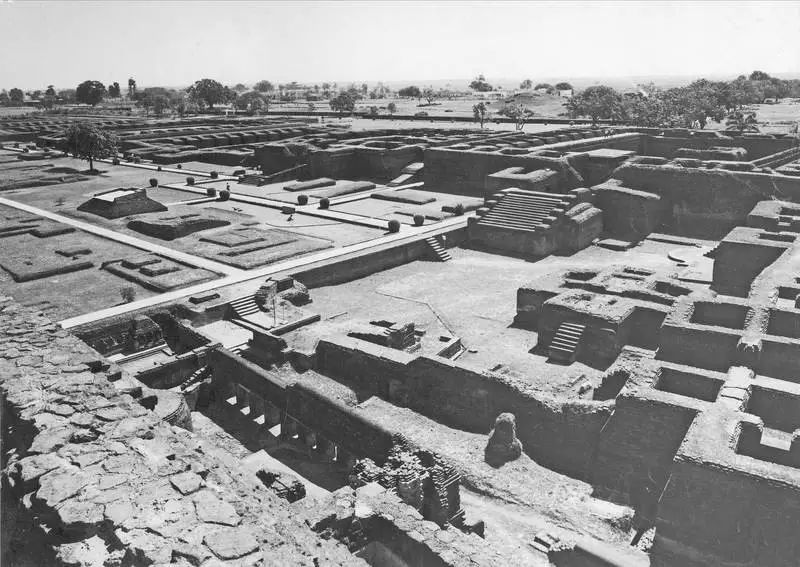

那烂陀寺遗迹,玄奘就是在这里学习、抄经,待了5年

这个小沙弥玄奘究竟是何许人也?就出身与学养来看,玄奘出身于为皇帝效劳的士人精英阶层。他的祖父曾是北齐国子博士,当时在位的皇帝赐给这家人一个中型城镇的岁入。承平时期,这种家庭背景的子弟理应在帝国的官僚体系里入仕发达才是,但那个时代却跟承平相去甚远。在隋朝以前,有三百年的时间没有王朝能统一中国。世家大族建立了一个个互相对垒的短命王朝。胡人—来自草原东部的游牧民族—占领、统治了中国的北半部,而玄奘的家族就住在这里。玄奘的父亲决定从国都的乱局里抽身:“隋政衰微,遂潜心坟典。州郡频贡孝廉及司隶辟命,并辞疾不就。”

玄奘的父亲在他成长时领着他念经读典。玄奘的哥哥则成了沙弥,他一发现玄奘“堪传法教”,就带着玄奘到帝都洛阳自己安单的寺院里,教玄奘基本的佛教教义。十三岁那年,玄奘在这寺里出了家,他就这么读经、听讲、禅修,直到七年后不得不逃难为止。

公元1138年,犹太香料商人亚伯拉罕·本

·

易尤(Abraham bin Yiju)人在印度门格洛尔(Mangalore)的港口,焦急等待着一批他满以为会从内陆送来的小豆蔻。他已经预付了一大笔款,要是没有准时到货,问题就严重了。一旦错过了开往中东的船班,亚伯拉罕

·

本

·

易尤的小豆蔻就会在最糟糕的时间点,也就是其他商人都已经把手上的小豆蔻卖出去、市场都饱和了以后才到达亚丁(Aden)。但情势很快就明朗起来:小豆蔻并非晚到,而是本来就不会出现。某个当地的盘商糊弄了亚伯拉罕

·

本

·

易尤,其实这批小豆蔻根本就不存在。

对亚伯拉罕以及门格洛尔的其他商人来说,能用来调味、入药的黑胡椒才是香料贸易的重心。马拉巴尔海岸(Malabar Coast)的商人早在本

·

易尤之前的一千年,就已经把胡椒一船船运往罗马了。公元408年,亚拉里克一世 就曾要求用三千磅胡椒当作罗马城的部分赎金,而且也拿到了。也别忘了,伊本·法德兰就是用胡椒一路贿赂到他在欧亚草原东部的目的地的。

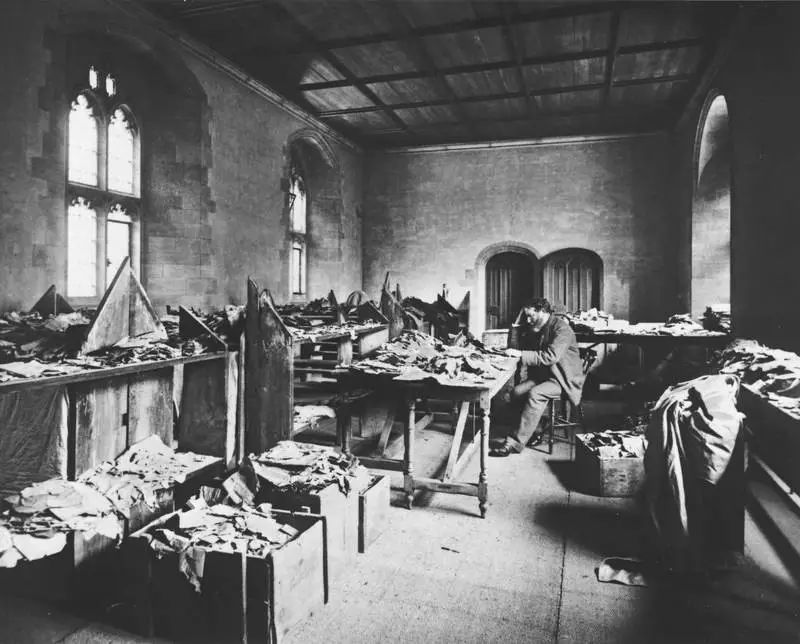

“开罗废书库”

附近出土的印花棉布

关于亚伯拉罕·本·易尤这个人、他失踪的小豆蔻及其生平细节,我们倒还知道不少。因为,有超过七十份寄给这个商人或是他寄出来的信和账目,以及许多来自其生意圈友人的信留了下来,挺神奇的。至于这些信件如何从12世纪留到现在,也是个有趣的故事。12世纪时,许多犹太人深信(今天也有很多犹太人相信):要是有哪份书写文件上出现“神”这个字的任何形式,那么销毁这文件就是渎神。既然如此,那些上面碰巧有“愿神赐福与你”或“赞美神……”的旧文件、断简残篇或没有用的文书又该如何处置?其中一项解决方式,是将其置于一种通常盖在犹太会堂(synagogue)旁边的小房间,叫作废书库(geniza)。废书库没有门窗,只有一把梯子,可以沿梯子爬到墙上一条大口子旁。会众中的成员如果想把用不着、但上面写了任何形式“神”字的文件处理掉,就把它们投进这个口子。本

·

易尤的女儿显然是开罗近郊某个犹太会堂的一分子,而会堂旁就有这么一间废书库。于是她从那条口子,把她父亲的来信与一些商业往来记录丢进墙里边。

几百年来,会众成员用成千上万份文件塞满了这间废书库。文件保持完好无损,这得归功于埃及干燥的气候。19世纪晚期,学者们开始注意到这处无人编目且无人染指的宝藏。好几间图书馆用称斤论两的方式买了一大堆文件,这一摞又一摞的文件也随之四散各地。这堆“开罗废书库文献”(下面简称“废书库文献”)现在分别流落到俄罗斯、英格兰与美国。直到20世纪上半叶为止,学者们多半都在处理整批文件时找到各种版本的宗教文献。

“开罗废书库”开封后不久,学者们正在整理研究

19世纪50年代起,学者开始转而耙梳许许多多的信件与账目,耐心地交叉比对着商人、亲属、船东与船只。但工作进度却相当缓慢,这是因为系出同源的关键家族文件目前分散在英国、俄罗斯与美国。语言与书写方式又是另一个问题。“废书库文献”内容虽然是阿拉伯语,但却是用希伯来字母拼写其语音。今天没有几个学者对这两种语言在中世纪的样貌有足够的了解,无法达到足以读出阿拉伯语以及希伯来文的程度。不过,他们已经将文献分门别类好,也译出了相当分量,呈现出了12世纪时商业生活的丰富图像。

公元1413年,一支明朝的中国舰队从帝都南京的船坞浩浩荡荡出发了—其中大约有五十七艘船,有些船甚至超过两百尺长。最大的几艘船由于船上所载的大量中国货物,以及它们通过贸易和朝贡而从远方带回来的稀奇珍宝,而被人们称为“宝船”。在这支舰队里,有几艘船载着一支超过两万名兵丁组成的军队,有运马的船,还有仅载运饮水的船。经过一年以上的准备,这支舰队缓缓地沿扬子江东行了四百里路,抵达黄海。而指挥这支船队的,正是皇帝的亲信、位高权重的宫廷宦官—郑和。

舰队从南京出发时,马欢也在船上,他是“以通译番书,亦被使末”而被招募来的。 马欢是穆斯林,会讲也会读阿拉伯文,当年三十二岁。

他出生于绍兴——杭州南部的一座城市,而杭州则是当时主要的通商口岸之一,大约位于南京的船坞南边150英里。马欢既非贵族,亦非廷臣,只是个普通人,大概是个人微言轻的小官吧。他谦称自己是个“山樵”。马欢未来有超过两年的时间得远离故乡与家人,船上其他的人也是如此。仅存的两份谈明帝国的这几艘船与其航行的第一手记录里,其中一份正是马欢的回忆录,这也就是它如此重要的原因。

在马欢身处的时代,中国的商品早已在整个东南亚与印度洋流通了好几百年的时间。还记得吗?10世纪的印坦沉船上,大部分的船货就是由中国货所组成。但中国船只却从未涉险前往马来半岛以西的地方。即使到了13世纪,犹太香料商人亚伯拉罕

·

本

·

易尤定居印度马拉巴尔海岸的二十年间,也未曾记录过有中国的船只来到。

13世纪晚期,事情出现了一些新的变化。公元1279年,蒙古人在成吉思汗之孙领导下征服了全中国。关于蒙古人接受了多少汉地习俗,以及蒙古人带给中国多大的影响,学者们至今仍在热议。 蒙古的征服行动确实结束了中国南北所有的分裂。 蒙古人派了远征军深入东南亚内地。他们还派了一支使团前往爪哇岛,但使团出人意料地功亏一篑,在爪哇留下了一大群进退维谷的汉人,最后为当地带来军事与造船技术两者的蓬勃发展。在中国,蒙古人对贸易采取放任态度,这或许有助于私人贸易商免受政府的控制与税收。到了14世纪头几十年,庞大的中国贸易船队已经敲开了东南亚贸易的边界,西航至印度。