从1956年美国达特茅斯会议算起,明确提出人工智能的概念并开始科学与技术的研究至今已有62年。

与国际上人工智能的发展情况相比,国内的人工智能研究不仅起步较晚,而且发展道路曲折坎坷,历经了质疑、批评甚至打压的十分艰难的发展历程。直到改革开放之后,中国的人工智能才逐渐走上发展之路。

身为中国人工智能事业的元老级人物,中国科学院院士张钹从1978年就开始研究人工智能,为中国人工智能奉献了自己的科研生涯。

即使已经年过八旬,但他依旧活跃在中国人工智能事业的前线,身体力行地传递着其对人工智能的研究精神。

说到张钹和人工智能的不解之缘,还得从高中毕业的一次抉择开始说起。成长在书香门第家庭的张钹,从小的理想就是成为一名科学家。

1953年,高考三门满分的张钹,在面对“清华电机”还是“北大物理”的问题上,困扰了良久。最后因为清华的名气更大一些,张钹选择了“清华电机”的“正宗”专业——“电气机器制造类”。

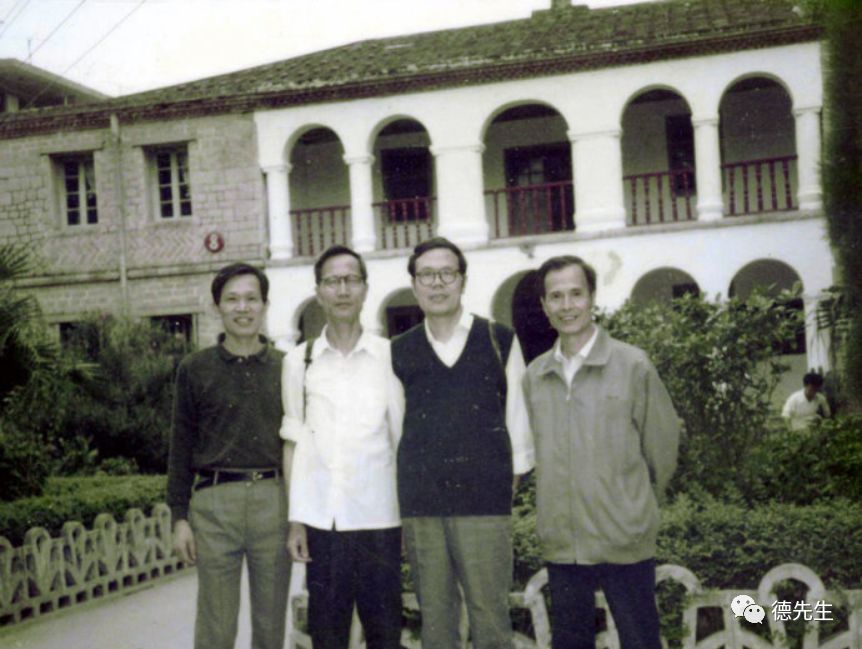

张钹院士四兄弟(张铙、张铃、张钹、张锻)

联袂访问母校福清三中(1990年)

8个人挤在小小的宿舍,吃饭不要钱,每个月1.5元的生活费……对于初来乍到的张钹来说,一切都是那样新鲜。

然而,新生的新鲜感只是短暂的,接踵而来的是一系列的困难和“想不到”。由于大学全面学习苏联体制,既强调实践,又注重基础,因此课程门类很多,并且全部采用苏联教材。

做不完数学题、答不上问题被拒之门外、面对提问拼命低头避开老师的目光……挫折感和紧张情绪在相当多的新生中蔓延。但是张钹凭借扎实的功底和刻苦的努力,很快便适应了这样的教学环境,成绩也名列班级前茅。

1956年,中国制定了“国家十二年科学技术发展远景规划”,重点开展原子弹、核武器和火箭的研制。国家要求清华大学增设新专业,以培养专业人才与师资力量。

正在读大三的张钹被调入清华计算机系的前身——新成立的自动控制系统专业学习,从那时起就与计算机系结下不解之缘。

1958年,张钹作为新中国第一批该专业优秀毕业生留校任教,从此,

清华大学成为他事业的舞台。

张钹在清华计算机系建系60周年纪念大会上发言

张钹最初的梦想是做一名科学家,但最后却在组织的安排下留校任教。尽管与他原来的理想与志向有所出入,但他积极面对,努力适应。

作为助教,张钹接受的第一项任务是为四年级的学生开设《飞行器自动控制系统》课程。由于课程属于保密专业,又刚刚建立不久,既没有教科书,也没有其他参考资料。张钹仅有的知识,也是几个月前刚刚从苏联专家那里学来的。

听课的学生只比张钹低一两个年级,张钹面临的压力可想而知,但他通过不懈的努力和精心的准备,将一门复杂枯燥的课程娓娓道来,讲得深入浅出,第一次站在清华大学的讲台上就获得了学生们由衷的热爱。

在张钹等人的带领下,经过7届学生的实践,逐步形成一个比较完整的“飞行器自动控制系统”专业的教学体系,为国家培养了急需的军工建设人才。

20世纪70年代末至80年代,知识工程和专家系统在欧美发达国家得到迅速发展,并取得重大的经济效益。当时中国相关研究处于艰难起步阶段,一些基础性的工作得以开展。

在1978年召开的中国自动化学会年会上,报告了光学文字识别系统、手写体数字识别、生物控制论和模糊集合等研究成果,中国人工智能在生物控制和模式识别等方向的研究已开始起步。不过,当时还未能直接提到“人工智能”研究,说明中国的人工智能禁区有待进一步打开。

为加强计算机学科建设,张钹所在的清华自控系更名为计算机系,张钹也迎来了人生的第二个选择:既可以调整到精仪系与新成立的自动化系,也可以选择继续留在系里,但必须改变专业转到与计算机相关的方向。

经过一番抉择,张钹选择留在计算机系,并与石纯一和黄昌宁等老一代老师的共同努力下,选择“人工智能与智能控制”作为新的教学与科研方向,开启了建设“人工智能”的新历程。

身为我国人工智能领域的奠基人之一,在计算机都非常罕见的年代里,他与人工智能的渊源是“先结婚后恋爱”。

张钹登上央视《开讲啦》

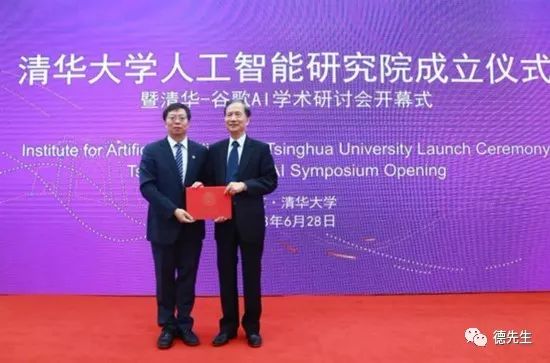

1978年招收第一批硕士生,1983年成立首个智能机器人实验室,1983年在国际人工智能大会(IJCAI)上发表我国第一篇学术论文,1984年获得人工智能领域的第一个国际重要奖项,1987年第一位人工智能领域的博士生毕业,1990年成立全国第一个有关人工智能的国家重点实验室——“智能技术与系统”国家重点实验室,以及最近成立的跨系的交叉研究机构——“清华大学人工智能研究院”。

由于我国人工智能研究的起步比国外晚了20多年,张钹和同事们努力地追赶着国际人工智能发展的脚步。经过40年的努力,张钹和同事熬过了上世纪90年代“人工智能的冬天”,抓住了改革开放与中国崛起的机遇,不仅坚持了下来,而且取得了很大发展。

基础理论扎实是张钹的学术研究特色,在扎实的理论基础上,他积极推进计算机应用技术的研究。

张钹在学术研究上的主要贡献是提出问题分层求解的商空间理论,通过代数的方法,系统地解决了不同层次求解空间的问题表达、复杂性分析、不同层次空间之间信息、算子及推理机制等的相互转换关系。

张钹获CCF终身成就奖

在上述理论基础上,他进一步提出了统计启发式搜索算法,基于拓扑的空间规划方法以及基于关系矩阵的时间规划算法等,极大降低了计算复杂性,具有重要的应用价值。

张钹本人历经了中国人工智能的从无到有,从弱到强的发展,因而他对当前国内人工智能行业拥有权威的观点和发言权。通过总结他近年来关于人工智能的部分演讲内容,可以看出他对中国人工智能发展的高度关注。

AlphaGo打败李世石成为AI发展史上的一个里程碑后,张钹认为,目前大家对AlphaGo战胜人类棋手这件事有着各种不同的反应,惊讶、崇拜、愤怒、不服气等等,这些都是过度的反应。

张钹讲学、参加学术活动照片集锦

对于“人工智能危险吗?”这个问题,张钹认为机器现在做的事情距离人的智能还很远,机器只能在单项上,在一个限定的范围内可以经过精雕细刻达到和超过人的水平。当前以大数据与深度学习为基础的人工智能存在的最大问题是:不可解释和不可理解,就事论事,缺乏推广能力,遇到新的情况一筹莫展。当面对动态变化的环境,信息不完全,存在干扰与虚假信息时,人工智能系统的性能就会显著下降。因此,机器想在一个广阔的范围里要超过人,还很远。

张钹认为,人类还有最后一道防线——自我意识。

现在的所有人工智能系统都没有意识,一切都是按照程序的安排,因此对于人工智能的危险不必过于担忧。

除了学术研究,张钹对国内的人工智能产业发展也格外关注。每隔几个月,甚至一个月多次就会受邀或主动进行人工智能相关演讲,为国内人工智能产业出谋划策。

当前人工智能的发展正进入前所未有的大好时期,不少人开始高呼:“人工智能创业风口似乎已经到来。”不过,人工智能的“热潮”并非首次出现,在上世纪七八十年代,人工智能曾经产生过第一次创业高潮,当时把人工智能技术应用到产业界的创业公司也有成百上千家,但是,当时的热潮只是昙花一现。