说起台湾小吃,你想到的是什么?炸鸡排,芋圆,还是……

永和豆浆

?

虽然听起来没有前两者那么诱人,但对于大陆吃货来说,永和豆浆无疑是最熟悉的台湾小吃之一。豆浆油条,蛋饼饭团,都是很多人习以为常的工作日早餐。

台湾永和豆浆店里的小吃

前段时间,我们去了台湾,想尝尝当地的永和豆浆,吃起来跟大陆是不是一样。没想到,竟然扯出

永和豆浆的一系列身世秘密

——

“永和”原来不是一个品牌名,而是一个地名?

而永和豆浆的诞生,居然还跟上海有些渊源。

“永和大王”与“永和豆浆”,原来不是一家人?

而台湾最有名的永和豆浆老店,居然也不叫“永和豆浆”?

看完这篇,你就明白了。

1 | 永和,原来是一个地名?

在晚上十点的台北,从顶溪捷运站出来,你会看到骑楼下的食肆店家灯火通明,殷勤的小贩沿街兜售各种货品,而街上骑着机车的年轻人正寻找着吃宵夜的好去处。再走上一小段路,就能看到“世界豆浆大王”气派的大字招牌。

这里,就是永和。

是的,

“永和”原本并不是一个品牌,而是台湾新北市的一个区

,隔一条新店溪与台北相邻。因为房租便宜,生活机能好,不少台湾北上打拼的年轻人,都会住在这里。就像豆浆一样,这里与许多人的清晨和夜晚紧密相连。

可是,这个小地方,究竟为什么会以“豆浆”出名?

2 | 上海-台北:豆浆双城记

其实,在台湾光复(1945)以前,稀饭和米浆才是本地人的早餐标配;

豆浆油条是1949年后,迁居此地的外省人带来的饮食习惯

。

50年代,大批外省军政人员的眷属移居到永和。一来想念家乡味道,二来为解决生计问题,他们开始在街边卖起豆浆、烧饼和油条——这就是永和豆浆最早的模样。

但永和豆浆的崛起,却与上海有关。

1949年,

上海豆浆公司

在台北开设分公司,并

在台北的厦门街成立了上海豆浆工厂

,供应“清豆浆”和“甜豆浆”。

这座台湾的第一家豆浆配送工厂,与永和仅一桥之隔。

60年代,永和顶溪地区因地利之便,成为进出台北市区最重要的转运枢纽,人潮迅速聚集,许多豆浆店也纷纷出现。

每日清晨,工厂生产的新鲜豆浆,会先送到顶溪中转,再配送到这些小店。因为生意越来越好,精明的店家在早餐之外,还卖起了宵夜,成为了许多台湾人的深夜食堂。

因为名气响亮,如今不只在永和,你几乎可以在台湾任何一个街区巷弄里,找到永和豆浆的招牌,密度之高可以媲美沙县小吃。

可是,就这么一个小地方的早餐店,为什么会开遍台湾?

民间流传着两种说法,有人说是因为60年代台湾的中华少年棒球队在美国比赛打得精彩,人们熬夜看完比赛会相约去吃早点,当时只有永和豆浆最早开门,于是借着这波势头,名声大噪。

也有人说,当年修建中正桥时,工人们会在桥头的永和豆浆吃早餐,后来各自回乡,却忘不了早餐的滋味,永和豆浆的名声于是渐渐传开。

不论如何,永和豆浆早已在台湾遍地开花,卖的东西大同小异,最初却没有形成统一的规范,大多是约定俗成。这些店不少是家庭经营,取名“永和”纯粹是因为永和出产的豆浆非常有名。

然而,六十年代那些开豆浆店的外省老兵,大概怎么也想不到,他们在这漂泊的小城里卖的豆浆,有一天竟然会成为热门的餐饮品牌,还带着他们的记忆,回到了大陆。

3 | 永和大王跟永和豆浆,原来不是一家人?

身处大陆的我们,最熟悉的,莫过于连锁经营的“永和豆浆”和“永和大王”。你也一定好奇过,这两家到底有什么关系?

故事要从头说起。

1980年代,在台湾从事房屋中介的林炳生,买下了一家破破烂烂的小豆浆铺,和连带转让的“永和豆浆”注册商标。

为了扩大销量,他开始向社区、便利店销售瓶装豆浆,又自己设计打包豆浆的半自动化设备,把名气越做越响。1987年,永和豆浆厂成立。90年代中期,它已经成了台湾各大连锁超市的供应商。

但岛内市场毕竟不大,竞争也激烈,林氏兄弟决定进军经济刚起飞的大陆市场。1995年,林炳生创办的弘奇食品有限公司在上海注册了“永和豆浆”的商标和稻草人Logo,注册在第30类(豆浆等)商品中,随后逐渐开了多家门店,生意红火。

上海人熟悉的一碗豆浆,漂洋过海去到台湾,又以这种方式,换了一副面孔重归上海。

没想到,1996年,上海永和豆浆大王餐饮有限公司成立,并在次年,将名称相似的“永和大王”注册在了第42类餐厅服务类中。

也就是说,这两家店不但没有亲缘关系,还是十足十的竞争对手。

不论装修风格还是菜单,永和大王都与永和豆浆极其相像。

只不过,永和豆浆的小吃更多,且全天供应;而永和大王只在早上供应蛋饼油条饭团,日常菜单则主打套餐。

自家名字被挪用还加了个“大王”,永和豆浆当然不服。

他们跟永和大王打过好几次官司,但永和大王合法地将商标注册在了不同分类,如今也过了五年的争议期,永和豆浆要再扭转局面,大概也不容易。

撇开“山寨”之争,单论口味,这两家都只能算是聊以果腹的简餐。往年永和豆浆似乎比永和大王高出一截,但如今

永和豆浆

每况愈下,豆浆喝起来稀薄单调,蛋饼也煎得口感僵硬。

永和大王

略微好些,豆浆喝起来更浓稠,扎足的糯米饭团包了卤蛋和油条,口感也算丰富。不能说多好吃,但路过随便填填肚子,还算经济实惠。

那么问题来了——连锁店的这些小吃豆浆,真的来自于永和当地吗?那传说中的“正宗”永和豆浆,吃起来究竟怎么样呢?

4 | 资历最老的永和豆浆,却不叫“永和”

从招牌、店面到经营方式,台湾的永和豆浆都与我们熟悉的连锁店很不一样。

简单又显眼的红白大字招牌,入口处开放式的灶台四周摆满各色烧饼、饭团和糕点。菜单与价格贴在墙上,顾客要么自己填菜单,要么排队在灶台前跟老板点菜:

“一份原味蛋饼,一份小笼包,一杯冰豆浆。”

付好钱,食物随即奉上。

早年,永和一带聚集着来自天南地北的异乡人,

这些豆浆店的特点,也就以江浙口味为基底,容纳全国各地的早点风味,又融入了台湾本土的改良。

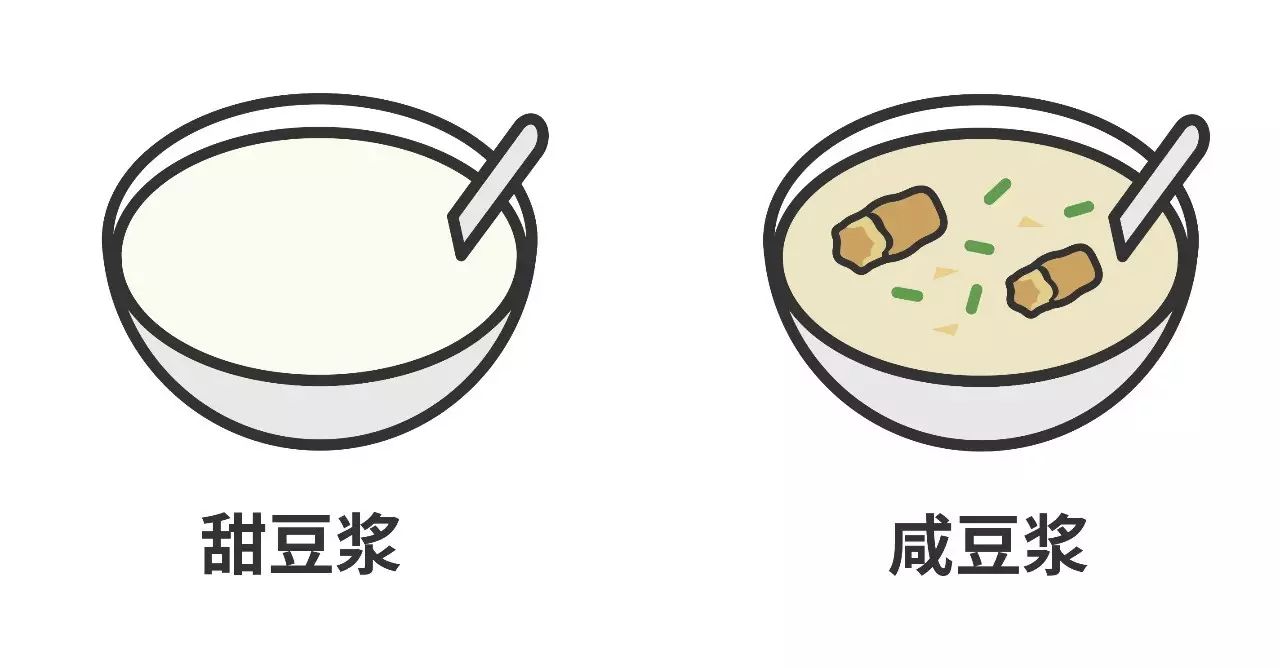

除了最初的“清豆浆”和“甜豆浆”以外,

来自江浙的外省老兵还卖“咸豆浆”,而北方人则加入了“烧饼夹油条”和“蛋饼”

。再后来,上海小笼包、粤式萝卜糕、台式饭团,也纷纷进入菜单。

如今在永和,现存的豆浆店里资历最久、江湖地位最高的,要数

中正桥头的“世界豆浆大王”

——从名字到招牌,都可以说是很浮夸了。

但这气势可不是随便摆的,这家永和豆浆的鼻祖从上世纪五十年代至今,已经开了五十多年,人潮依旧,风华不改,店面越做越大。

这么神奇的一间店,到底好不好吃呢?

既然是世界豆浆大王,豆浆自然不能错过。

不愧是豆浆大王,各种口味豆浆几乎占了菜单的三分之一!这里的豆浆其实大有来头,当年宋美龄还给它题过词,夸它"玉液琼浆,甘如密酪"。

最神奇的是,豆浆

能喝出一股明显的焦味

,却不是烧坏了,反而特别香。

不但不会破坏原本的美味,

还与甘甜的浆汁和浓郁的豆香相辅相成,恰好抵消了甜浆的粘腻感

,让人忍不住一口接一口。

制浆的老师傅告诉我们,选取质量上乘的黄豆,做出来的浆汁底子就好。多加黄豆,也使浆汁更加浓郁,更容易产生焦味。如此,才能提炼出这么迷人的焦香。

除了甜豆浆,江浙人民也能在这里看到咸豆浆的熟面孔。

浓郁浆汁加入虾米和葱花,调入一点点醋和酱油,咸酸可口,给人丰沛的饱足感。

有趣的是,

这儿的热豆浆和咸豆浆都可以加蛋

,尤其是甜豆浆与蛋的搭配更是一绝,让豆浆多了一层柔滑口感。

世界豆浆大王在豆浆上所发挥的创意不止于此,这几年推出的

豆浆豆花、豆浆雪花冰

都相当有特色。

豆浆豆花

豆花用的是传统石磨制法,绵密厚实,搭配焦香的豆浆,香气更为复杂浓郁,甜甜红豆更是画龙点睛的一笔。

师傅们说,当初豆浆豆花研发出来的时候,

几乎没办法卖——倒不是因为乏人问津,而是太过好吃,他们自己忍不住把豆花都吃光了

。

喝豆浆自然也不能少了点心。

永和豆浆的主力部队是

小笼包、虾肉蒸饺、锅贴和肉包组成的"皮包肉"军团

,鲜肉馅香而不腻,扎实又美味,不论是皮薄汁多的小笼包还是表皮煎至香酥的锅贴,又或是扎实的肉包子,配上这肉馅,都能展现出与众不同的美味。

老师傅告诉我们,这些馅料看似相同,其实别有巧思。比如锅贴的馅中混入少量韭黄和高丽菜(卷心菜)以丰富口感,包子馅里则加了大量的葱提香。而这里的小笼包也在肉馅里加了葱,香气更明显,

据说这最初是南京小笼汤包的配方,流传到台湾后,经过了本土的改良

。

世界豆浆大王的

“萝卜丝蛋饼”

,几乎每到必点。厚实饼皮包裹着满满爽脆的萝卜丝,最妙的是外层煎至金黄的蛋皮,酥软绵柔,又咸脆可口。

椒盐饭团也是一员大将,半甜半咸的独特口味,奥妙之处在于饭团里加入了白砂糖,一点点甜味,就一笔点活了单调饭团。

饭团用的是糯米,有"功夫饭团"之誉,因为只用手工压制,却比机器做的还要密实紧致,同时,

中间的油条还能保持酥脆口感,足见老师傅内功深厚。

和台湾大部分豆浆店一样,这里也少不了烧饼油条的组合,不过这家店有个另类吃法,在烧饼油条中裹入满满酸菜,最后撒上含糖的花生粉,咸香中带着酸甜,是改良自台湾本土风味的做法(台湾小吃“刈包”也是相似的调味)。

跟其他花样百出的台湾小吃相比,这些豆浆、烧饼、肉包,在我们看来也许不算新奇。

但喝着碗里温热的豆浆,想起那些人们曾漂洋过海,一生辗转崎岖,寻常食物里的冷暖人情,总是饮食中,最柔软动人的部分

。

文 | Yuqing、Dokelung

编辑 | 丁小穗

摄影 | Dokelung、Greyson

设计 | Polly

部分图片来自网络