克隆猴的难点之一是猴子的细胞核不易识别,“去核”难度大;难点之二是体细胞的细胞核进入卵细胞时,需先“唤醒”卵细胞,然后才启动一系列发育“程序”,“唤醒”的时机要求非常精准;难点之三是体细胞克隆胚胎的发育效率低。

在中国四大名著之一的《西游记》中,主人公孙悟空除了七十二变之外,还有一项技能羡煞旁人,那就是从身上拔几根猴毛便能变幻出好多小猴子来。

如今,这一富有神话色彩的技能,在中国科学家手中变为现实,2017年11月27日,世界上首个体细胞克隆猴在上海诞生,随后,12月5日,第二个体细胞克隆猴再次顺利诞生,这标志着中国在该技术上成功领跑全球。

(克隆猴“中中”和“华华”)

1

克隆猴是怎样诞生的?

哺乳动物都是由受精卵发育而来,在卵细胞受精以后,会开始分裂增殖形成胚胎,此时组成胚胎的都是未成熟的细胞,这些细胞具有发育为成熟有机体中所有类型细胞的能力,也被称之为多功能干细胞。

随着胚胎的进一步发育,这些多功能干细胞会进一步分化形成神经细胞、肌肉细胞以及其他所有种类的细胞,用于承担生命体的多种特殊机能。这些成熟之后的细胞如果想要回归到受精卵和干细胞那种未成熟、多能性的状态,需要外界特殊的环境和刺激。

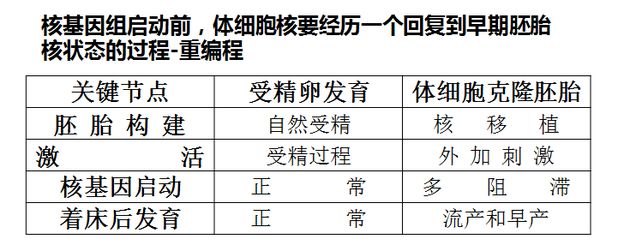

而体细胞克隆就是人为地去完成这一逆过程,将高度分化的体细胞逆向地回拨到具有发育成完整个体的全能性细胞的状态,科学家将这一过程定义为“细胞重编程”。

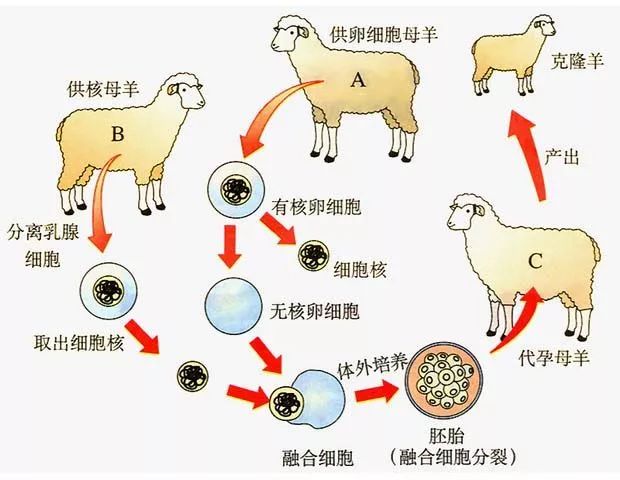

以21年前“多利”羊的诞生为例,科学家们首先把从母羊A获取的卵子细胞的细胞核摘除,然后从母羊B的乳腺细胞中分离出细胞核,并将该细胞核移植到被摘除细胞核的母羊A的卵子细胞中,使之融合,融合后的新细胞通过特殊的技术手段刺激,使其变成与受精卵一样,在体外培育成胚胎,最后,将胚胎移植到代孕的母羊C子宫内,让其产出克隆羊。

(克隆羊的诞生过程)

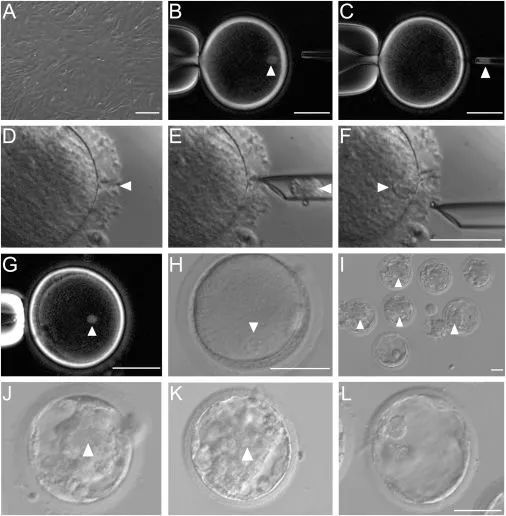

(A:培养皿中的成纤维细胞,取自母猴胎儿;B、C:把染色体从卵母细胞中取出;D:用激光在卵母细胞壁划一道口子让体细胞能进去;E:注射体细胞;F:体细胞成功注入卵母细胞体内;G:检查体细胞与去核的卵母细胞融合情况;H:过1-2小时用离子霉素和6-dimethylaminopurine激活合成的细胞,可见单核的晶胚;I->K:I/D/T/K助长晶胚)

克隆猴的诞生过程与克隆“多利”羊是一样的,如上图,在试管中完成所示诸多步骤之后,将晶胚放入代孕的母猴子宫内,经过140-150天左右,克隆猴经剖腹产就出世了。

虽然本次克隆猴使用到的技术与21年前克隆羊类似,但由于克隆的动物不同,处理过程的细节也会产生差异,这差异就是导致克隆猴费劲的根本原因了。

2

灵长类克隆难度为什么大?

“多利”羊克隆成功后的这二十多年里,诸如实验中使用的小鼠、大鼠、兔,其他大型家畜如牛、马、猪等也都陆续克隆成功。

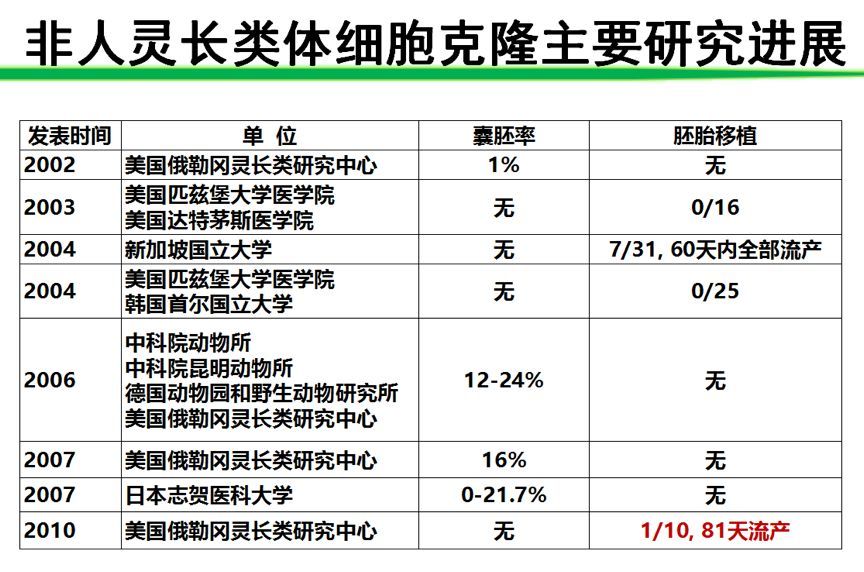

而在与人类最相近的非人灵长类动物体细胞克隆方面,国内外却一直没有突破性进展,甚至美国匹兹堡大学医学院的研究人员在权威学术期刊《科学》上直接宣称用现有技术克隆灵长类动物“是行不通的”。灵长类动物的克隆为什么这么难呢?我们还得从克隆技术本身谈起。

上面我们已经讲到,克隆中采用的是无核卵细胞与体细胞核融合形成的融合细胞,而不是直接使用体细胞完成实验,这样做的原因之一就是卵母细胞中含有最多的能促进细胞重编程的物质,也就是说目前的体细胞克隆技术只有利用卵母细胞,才能让一个单细胞最终发育成一个完整的生物个体(用卵母细胞才能使体细胞的重编程效果最好)。

因此,取核和细胞融合的过程必不可少。融合后也仅是完成了体细胞克隆,组成胚胎的第一个关键节点,之后还需要将胚胎激活,然后再启动核基因组,最后把胚胎放在子宫,让其着床发育成个体。

该技术的第一个难点来自于胚胎构建过程中的卵母细胞取核。作为受体的卵细胞,如果不将其内部原有的细胞核去除干净,在融合体细胞的细胞核这个“外来户”之后就会产生冲突,后续的环节也就无从谈起。

而猴的卵细胞细胞核不易识别,“去核”难度大,只能依靠实验人员的反复练习,才能在保证卵细胞损耗最小的情况下,又快又好地完成“去核”工作。

这一步的难点是找到合适的调节剂,在合适的时机“唤醒”卵细胞。这一次,中国的科学家正是用H3K9me3去甲基化酶Kdm4处理后,成功地把囊胚率升到45%,优质胚胎率升高到29%,为后续的克隆步骤打下了重要的基础。

(非人灵长类体细胞克隆历史)

此外,已分化的猴细胞核对发育成为完整个体有抗性,需要打开、关闭抑制胚胎发育的基因,来完成融合细胞到囊胚的发育过程,也就是所谓的激活过程,这过程中需要引入表观遗传调节剂。

包括人在内的灵长类动物,在四细胞阶段通过施加上述激活信号,细胞(受精卵)就会卵裂,在这之后,则需要启动正常的核基因组,才能完成后续的发育,否则胚胎也就只能停留在较低的发育阶段。即使完成了从四细胞到八细胞的成功跨越,后面也仍然存在多种因素会阻碍体细胞克隆胚胎的继续发育,所以,科学家需要采取多种手段去为克隆胚胎“保驾护航”。

在此之前,最接近成功的一次实验是美国俄勒冈灵长类研究中心在2010年成功移植了克隆猴胚胎,但胚胎发育至81天时以流产告终,而猴子的怀孕周期是160天,称得上是“半途而废”了。

虽然这项技术本身不是开天辟地的新技术,但中国科学家把每个环节都做到了现今技术下最近乎完美的程度,让非人灵长类动物体细胞克隆技术第一次取得成功,也是非常不容易的。

3

克隆猴有什么价值?

做过实验的都知道,当我们需要去研究某一特定因素对一个对象的影响和处理效应或意义时,往往会设置一组对照实验,对照组与实验组除了对试验所要求研究因素或操作处理外,其他因素都保持一致,并把实验结果进行比较,这一思想被称为“控制变量”。

由于实验组与对照组无关变量影响是相等、平衡的,故实验组与对照组两者之差异,则可认定为是来自所研究变量的效果,以此来说明问题。

科学家在研究生命科学问题,比如找出致病基因或评估药物是否有效时,都需要进行类似的对照实验操作。

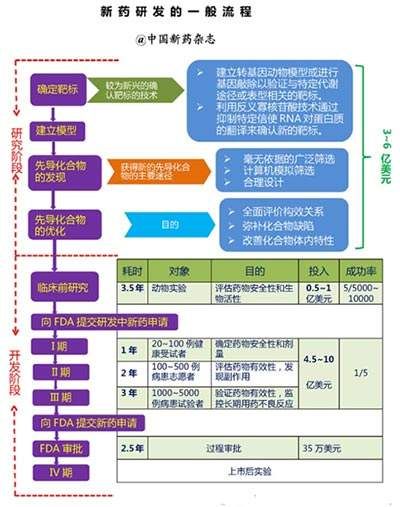

(新药研究过程中,动物实验和人类实验需耗费大量时间和财力)

例如,以往的实验中,往往会用小白鼠或者小兔子进行前期的实验研究,再进行临床研究。究其原因,就是小白鼠和小白兔可通过快速近亲繁殖,培育出大量差异性较小的个体,这样才能保证对照实验更有可信度。

不过,小白鼠和小白兔和人类相距太远,从动物实验到临床实验,即便与人类只有6-10%的基因差异,也往往会产生很大的偏差,因而除去人类本身之外,最适合作为动物实验样本的就是与人类最相近的猕猴等非人灵长类动物。

然而,猕猴的繁殖周期很长,而且个体之间差异很大,不同遗传背景的动物样本差异无法忽略不计,容易对实验产生影响。

而克隆猴完全可以说是遗传背景相同的,因为它们使用同一批次培育出的体外细胞的细胞核来进行克隆,来自同一供体的细胞核意味着相同的遗传信息,也就代表着个体间的差异基本被消除了。

因此克隆猴实验成功的意义不仅在于这项实验本身,更在于其后蕴含的巨大的经济价值。

未来如果采用了体细胞克隆猴技术,科研人员只需要使用很少数量的克隆猴,就有可能完成很有效的药物筛选,这将有望让一些伦理争议得到某种程度的“化解”。而且,一旦我们做出具有自己专利的动物模型,在相关疾病和药物的研究上,将拥有自主的话语权,通过对于动物模型的限制出口,我们能够主导特定类型疾病的研究并建立行业标准,这将会带来巨大的经济利益。

4