民谣在路上电台

陈建年是台湾原住民音乐人的真实照映,主业警察,却用生命与真情做音乐。炎炎夏日,最能让我想到大海的,就是他的声音。

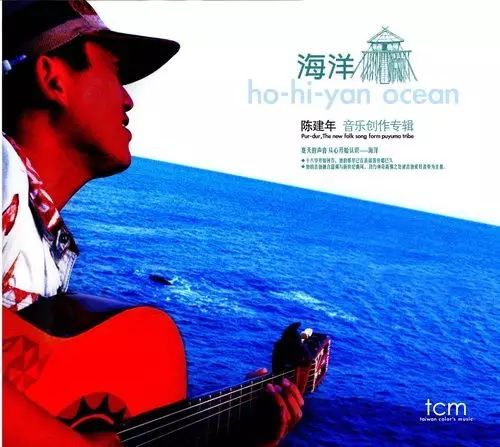

《海洋》陈建年

陈建年是台湾原住民,成长于台东卑南族南王村──普悠玛(PUYUMA),全村人口不到一千五百人,但近些年音乐人才辈出,与陈建年同族的胡德夫、张惠妹、纪晓君等都有一副好歌喉,唱歌这件事称得上卑南族人日常生活的一部分。

身为卑南族歌谣大师陆森宝的外孙,陈建年能写歌、识弹奏、会唱歌。「只能说感谢祖先给我这样的细胞。」至今发行两张个人专辑、五张电影配乐作品,陈建年依旧谦卑。同是卑南族人的学者孙大川说,陆森宝高度自製、平衡又沉稳内敛的人格特质,在陈建年身上也看得到。

《蓝色的念珠》

陈建年

陈建年小时候的梦想是当画家,可惜没考上国立艺专,退而求其次去念台东农工建筑科,「因为建筑科有画画,勉强算符合兴趣」。其后投考警校,是受一位哥哥影响,「他说员警收入稳定,福利也不错」。农家子弟陈建年从此视员警为终身职业。

自警校时期起,陈建年几乎每年年终都会手绘新年贺卡,寄给亲朋好友,内容通常取材自原住民的生活点滴,动物也常入画,当中总会见缝插针放一隻老鼠,俨然是作者的化身,或是他不小心跳出的童心谐趣。二零零九年,陈建年举办了首次个人画展,主题为「幽默视界‧闲画部落」。音乐从国中时才开始玩,在《蓝蓝的念珠》里,陈建年回忆了一段逸事。一九八四年,四个台东南王村乡下少年,背著吉他远至高雄参加音乐比赛,他们花尽积蓄,回程连一个盒饭都买不起,以至要吃梅止饥……「四弦」合唱团时代,在陈建年的记忆中一直保有一席之地。

《故乡普悠玛》

陈建年

同是原住民歌手,与胡德夫、巴奈相比,有人批评陈建年作品的厚度和背后的反思不够,大多注重自然和亲情,而非社会运动、公共议题。对此,陈建年说,「毕竟每个人的人生记忆或触碰的经历不一样,所以有我们各自的曲风。」他不在乎别人如何归类他的作品,原住民音乐也好、民谣也好、流行音乐也好,「都是贴标籤」。

无论是年少岁月,还是得奖成名后,陈建年初心未移,「如果创作出一首新歌,会想唱给朋友听听看,这是我觉得做音乐最快乐的目的」。

《游子情》

陈建年

陈警员外形阳刚、皮肤晒成古铜色,内心却有些腼腆,他说自己有点「闷」。表演曝光能免则免,部分因为顾虑「公职人员」的身份,更大程度上是性格使然。其所属唱片公司角头音乐透露,要连哄带骗才能把陈建年推上舞台,而他经常头戴一顶鸭舌帽,压低到差点遮住眼睛。

可是,一旦开口,陈建年仿佛进入咨意无边的大自然。他的《海洋》和《大地》,引领听者来到东部辽阔的海岸、壮阔的都兰圣山,在雨后的彩虹下,在蓝蓝的念珠中,我们感受到沁人心脾的纯朴力量。

《长老的叮咛》

陈建年

陈建年心中,唱歌最畅快的场景或时刻,就是在传统的祭典上,比如除草祭、海祭和年祭,卑南族人会吟唱古调民谣。年祭在十二月底至一月初,他想方设法回到南王,按习俗随长老上山打猎。狩猎归来,迎接他们的是妇女们搭建的凯旋门。

等到三十一号晚上,族人到部落裡挨家挨户唱歌,在酒杯的碰撞声和人们的谈笑声中,直唱到半夜进入新一年,「很热闹,也很欢乐」。

与山海自然耳鬓厮磨的生活,正是陈建年创作的能源库。「我想单纯的生活更能激发一些感受。」在他的纪录片中曾有这样的画面,陈建年抱著夏威夷小吉他坐在录音室里,肩头露出一副长者照片,身著五彩族服,慈爱地笑著───他便是陈建年的外公陆森宝。

「外公对你的音乐创作影响有多大?」他说「当我创作母语歌的时候,突然感到我的歌都有外公的曲风。」陈建年的《长老的叮咛》就带有传统歌谣的印记,于平淡中见深情:

你们要走的路还很长

你们要懂得上进

而你们的所作所为

要遵从长老的训话

不要遗落,要常珍惜

动人的东西常常都不太复杂,就像陈建年的好歌声和歌声里透露出来的诚意,真的好久没有听到这样的声音了,所以更显得珍贵。

民谣在路上官方电台

微信平台回复,也许你就可以在节目里听到自己的声音

让我们重温守候电台的温暖。

每周 周二 周四 周六 21:00

喜马拉雅FM 荔枝FM同步更新。

侧身生活,不忘诗与歌。

【民谣在路上】

电台主播/闯先生

图文编辑/可可

收听民谣在路上电台,请点击

阅读原文

。

后台回复「

歌单

」可查看到往期