对我来说,国外生活印象最深的是911,国内生活印象最深的应该就是512大地震了。

当时我正在家里写稿,突然感到一阵头晕外加恶心,我还以为是突发心脏病了呢,但很快就从网上得知四川地震了。

那时我还是个入行才3年的“小记者”,冲劲十足,当天晚上就自作主张买了一张去成都的飞机票,第二天飞到了成都,然后包了辆车去了都江堰,看到了地震一天后那里的情况。

我很快意识到都江堰受灾并不算太严重,最严重的是北川,于是我在第三天的时候包车去了北川,当晚就到达了那个地狱般的地方。当时距离地震发生还未到72小时,属于地震救援中最关键的时期。但我发现参与救援的军队士兵都从北川县城撤到了外围的基地,开始清扫道路,据说是第二天有领导要来视察,他们要事先做好准备。

(这是第四天上午的北川)

这个基地通往外界的道路还没被震垮,所以大部分物资和人员都在这里驻扎。基地距离北川县城还有一小段距离,但道路被震垮了,走路大概要一个小时,我沿着一条小路走进了北川县城,看到了那里的景象。

当时已是傍晚,下图中的这座桥看上去岌岌可危,我胆子小,第一时间没敢过,后来看到别人走了过去,这才大着胆子过了桥,来到了县城中央的那一大片瓦砾之中。当时整个城中心都被震垮了,瓦砾堆积成山,山上可以看到3处灯光,说明还有3个救援队在工作。

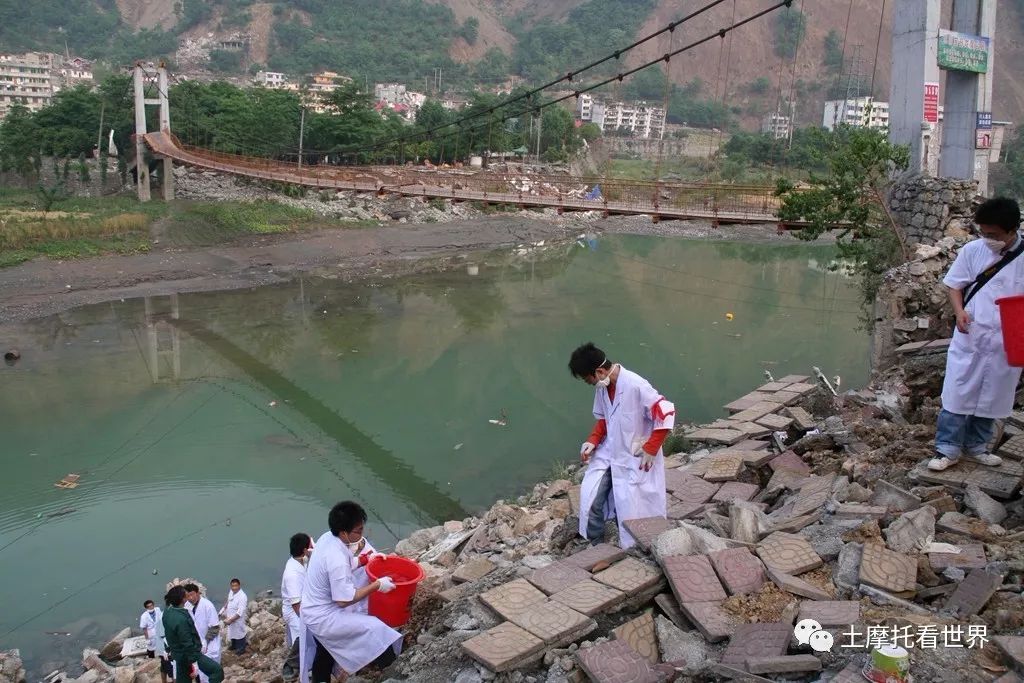

(这也是第四天上午补拍的北川,医护人员正在做免疫工作。)

我手脚并用地爬上瓦砾山,走近一个救援队,被救者名叫陈坚,被预制板压住了下半身。虽然他三天三夜没吃饭,但神志还算清醒。当时现场还有四川一家电视台的记者现场直播,主持人不断地和陈坚说话,鼓励他坚持下去。

(陈坚救援现场)

救援队其实是一支来自江苏的消防队,缺乏经验,手里只有一个很小的千斤顶,顶不动预制板,所以一直救了5个多小时才终于把陈坚拽出来,他的下半身已经被压肿了,肌肉组织应该已经全部坏死了。但是救援队已经没有生理盐水可用了,只能用简易担架将他抬下山,然后运到基地去救治。

我跟着他们下了瓦砾山,花了20分钟。没想到刚下山陈坚就去世了,距离他被挖出来才过去了半个多小时。

后来我在基地遇到了一支红十字会的救援队,队里有位香港医生非常有经验,但却被拦在了基地,没有被允许进入北川县城。这位香港医生告诉我,陈坚的下肢已经坏死,救出来后应该立即包扎甚至截肢,否则的话坏死肌肉释放出来的蛋白质和富含钾离子的电解质就会随着血液循环进入内脏,导致肾脏或者心脏功能衰竭。

也就是说,陈坚在坚持了3天零9个小时之后,却被不够专业的救援害死了。

(当时北川县城里到处都是来不及收的裹尸袋)

香港医生还针对现场的救援工作提出了很多意见,比如他认为应该立刻设立救护车专用车道,保持物资和人员运输畅通,不能因为要迎接领导就封路,或者让很多无关车辆进入。他还认为应该立即在现场设立临时的医疗站,保障物资供应充足,这样就不会发生生理盐水短缺的情况了。

他还认为,陈坚当时已经非常虚弱了,不应该和他讲话,否则他很容易过度兴奋,这会加速病人的消耗,所以最好的办法应该是让他保持安静,不要去刺激他。

后来我把这段经历写成了一篇报道,叫做《生命七十二小时》。大概是因为基调太过灰暗,导向也不怎么正确,被放在了三联第一期地震专题的最后一篇。那次经历我终生难忘,也在很大程度上改变了我对新闻写作的态度。

(这是第四天的北川救灾基地,大领导马上要来了。)

两周后我又去了一次地震现场,这一次我选择了陇南地区,我想看看这个同样是灾区,媒体却没怎么提及的地方究竟是怎样一个情况。后来写成的文章重点在救援的不利等方面,但事后想来,那次采访印象最深的是中国人对大自然的破坏。

那片地方都是山区,曾经是逃难灾民的避风港。很多人选择住在深山老林里,没有公路,水资源也缺乏,仅靠种几亩薄田维持生活。但这样一来,大片大片的土地就被破坏了。

(一个典型的陇南小村,只有一两户人家,却占了一整个山头。)

偏僻的地理位置决定了这里的农业生产效率低下,生活质量也不高,当地人普遍都是赤贫,孩子却生得很多。

(一个在山头上吃饭的小女孩)