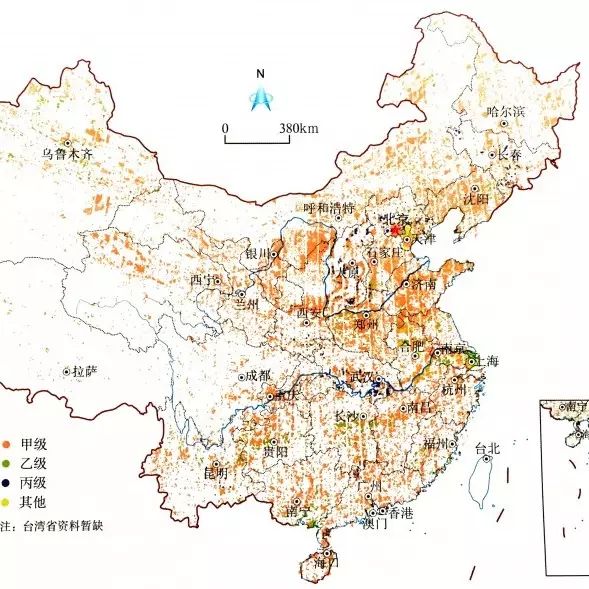

時下這場病,由東亞大陸,殃及全世界。既然已經遍地紅禍(好像世界各國都用紅色表示疫病高發的區域,畫的地圖,都是病越厲害,紅的程度越深),很自然地,人們便紛紛比較誰家控制病情蔓延做得更好。

在我看來,對於這種突發的烈性傳染病,以往的經驗、特別是近期的經驗,應該是一個重要的評價指標。因爲這是一種全新的病毒,該怎麼對付它,全世界大多數地區的人們,是沒有任何經驗的,正確地認識,合理的防治,都需要經歷一個過程。

可有的國,不是這樣。2002年至2003年間,也就是十七年前,曾經發生過一次與之非常相似的由冠狀病毒引發的疫病。

世界衛生組織,把這種病,簡稱爲SARS(Severe Acute Respiratory Syndrome,意爲“严重急性呼吸道综合征”);引發這種疾病的病毒,當然也就叫SARS病毒,或是根據它長的樣子,也更學術一些,把它稱作SARS冠状病毒(SARS-CoV)。造成時下這場疫病的病毒,國際病毒分類委員會給它定的名字,是SARS-CoV-2,這也就是“SARS冠状病毒Ⅱ型”的意思。不明白的話,你總聽說過路易十四、路易十六啥的吧?啥意思,一家子,血親,纔有這叫法。這意味着它們的基因都是一脈相承的。SARS-CoV和SARS-CoV-2也是這樣的關係。

當年的SARS,給這個國家造成了嚴重的損害,可也取得了別人誰都沒有的經驗。既有高官因延誤控制疫情而去職落馬,也因相關的失誤而爲今後訂立了嚴密的防控預案。當年那些人,現在大多都還在,正所謂殷鑑不遠。在我看來,這次無論如何,也都應該在感染者初現時就將其乾淨利索地清除乾淨。因早有預案在先,不管是由誰來決定這事兒,哪怕是獸醫,或者是棒棒,都衹應該是這樣的結果。

道理很簡單:人不能兩次踏進同一條河流。不過這麼說,用詞好像太不恰當,有點兒太大,也太玄了,還是說“人不能兩次掉進同一條溝兒裏”要更貼切一些。

斗膽胡亂講這些想法,並不是真的要妄議什麼,衹是因爲這病把自己關在小黑屋裏時間長了,遇到啥事兒都先想到這場揮之不去的煩惱。這叫久困吐“病魘”,大家別當真。

我胡思亂想,想到“人不能兩次掉進同一條溝兒裏”,是近日看到新點校本《金史》(2020年2月出版)產生的一點感慨。

關於新點校的《二十四史》,我曾對《史記》提了不少意見。這些與點校者不同的看法,還稀裏糊塗地湊成了一本不薄的書,即《史記新本校勘》。當時提出這些意見,起因是受中華書局委託,幫助他們審覈點校者交來的稿子。

《史記》以外的其他諸史,沒人委託,我也不熟悉,當然不會自討苦吃,去幹那種苦活兒。不過有些問題,太扎眼,也太簡單,有時也會順便談上那麼一兩句。目的,自然和當時受人之託審看《史記》的新點校本一樣,即希望如此重要的基本史籍,能夠祛除這些瑕疵,使之更加完善。

就在近日剛剛出版的《看葉閒語》這本小書裏,收有一篇與此相關的書評,題作《讀正史,看正本——讀尾崎康著〈正史宋元版之研究〉》。

從書名上就可以清楚看出,尾崎康先生的書,主要是研究宋元版的正史,但也附帶談到了明代南北監本的《二十一史》。

關於北監本《二十一史》,我過去在讀書過程中曾經注意到,萬曆年間刊刻的北監本《二十一史》,在明崇禎六年和清康熙二十五年先後兩次統一做過補修。中國學者從未有人講述過對兩次補修的具體情況,尾崎康先生則在這部書中清楚講述說,這兩次補修,“僅改刻卷首官銜與版心刊年而已”,實際並沒有更動正文的內容。這是我從尾崎康先生這部書中獲取的一項很重要的古籍版本知識。

當然,這些內容並不是尾崎康先生重點研究的問題,衹不過是因研究宋元本正史牽連而及的副產品,結論未必那麼精當。這是因爲版本研究實在是很麻煩的事情,不一一通校全書,很難說得十分確切。這次重新點校《二十四史》,若是肯花功夫,倒是可以藉機做出全面的比勘,說出個明白話了。若是做不到這一點,依據我所瞭解到的一般性版本學原理和尾崎康先生的看法,若是使用北監本,衹能選用最早的萬曆原版。

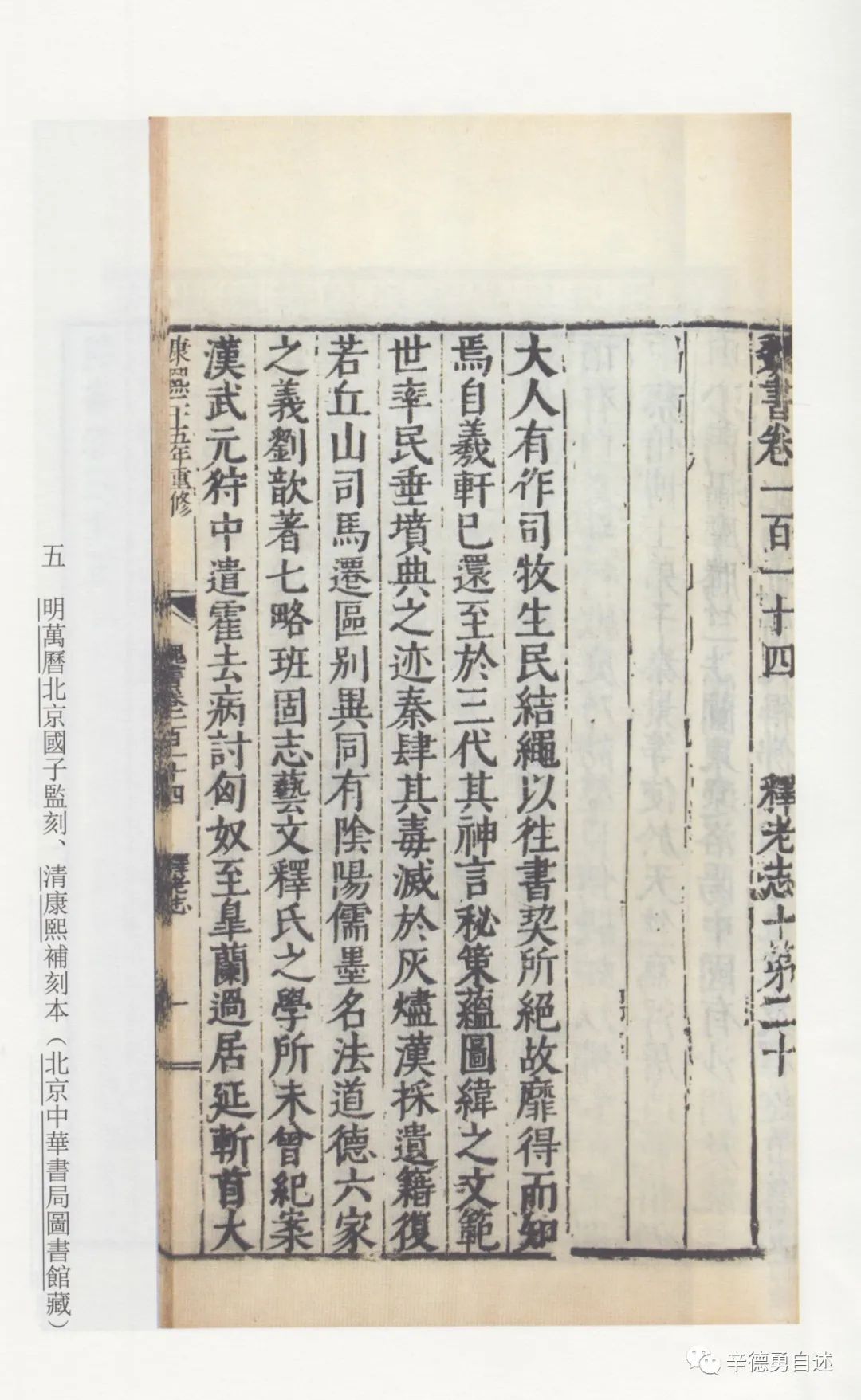

在《讀正史,看正本》這篇文章裏,我就指出新點校本《魏書》在這方面犯下的一個嚴重失誤:即點校者選擇作爲“通校本”的北監本《魏書》,是“明萬曆北京國子監刻、清康熙補刻本”,並且在卷首彩印有一頁這個版本的書影。

中華書局新點校本

《魏書》卷首清康熙

補修北監本書影

除非經過通校以後可以確知這康熙補修本確實優於萬曆原刻本和崇禎補修本,我覺得這是一個很大很大的缺陷,是會影響校勘質量的,所以絕不應該出現在像中華書局點校《二十四史》這麼重要的典籍上。

在文本內容之外,由於《二十四史》的重要性和權威性,像這樣很不妥當的處置,這幀書影還會給不懂古籍版本的人造成很大消極影響,或者說是嚴重的誤導。

正因爲考慮到這兩點,我纔在那篇書評裏鄭重指出了點校者的失誤。願望,同寫《史記新本校勘》一樣,後嗣希望像《二十四史》這樣的經典能夠愈加完善,也能夠發揮更好、更多的學術影響,其中也包括傳播正確的古籍版本知識。

出於這樣的思考,我在那篇文章的末尾還特地寫道:“要是中華書局早一些印出尾崎康先生這部著作,使參與修訂《魏書》以及《二十四史》中其他諸史的學者都能多具備一些正史的版本知識,或許就不會造成這樣的疏誤。”

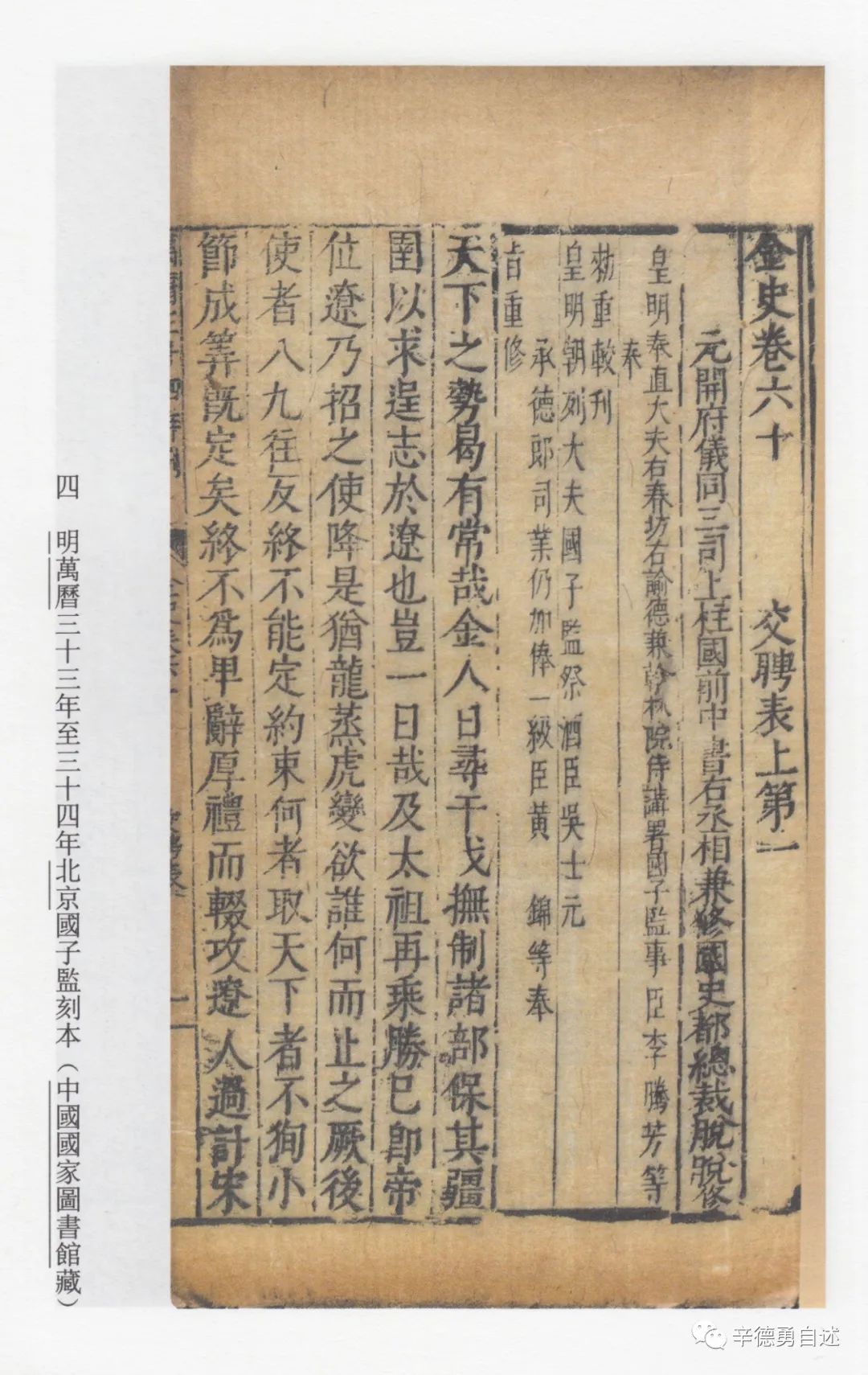

孰知實際發生的情況,確實太有些出人意外了。在本文開頭,我由時下這場疫病,想到“人不能兩次掉進同一條溝兒裏”,是因爲眼前看到的情景,就像看到一個人再次栽到了同一條溝兒裏似的——在新點校本《金史》的卷首,赫然印着這樣一幀書影:

中華書局新點校本

《金史》卷首崇禎

補修北監本書影

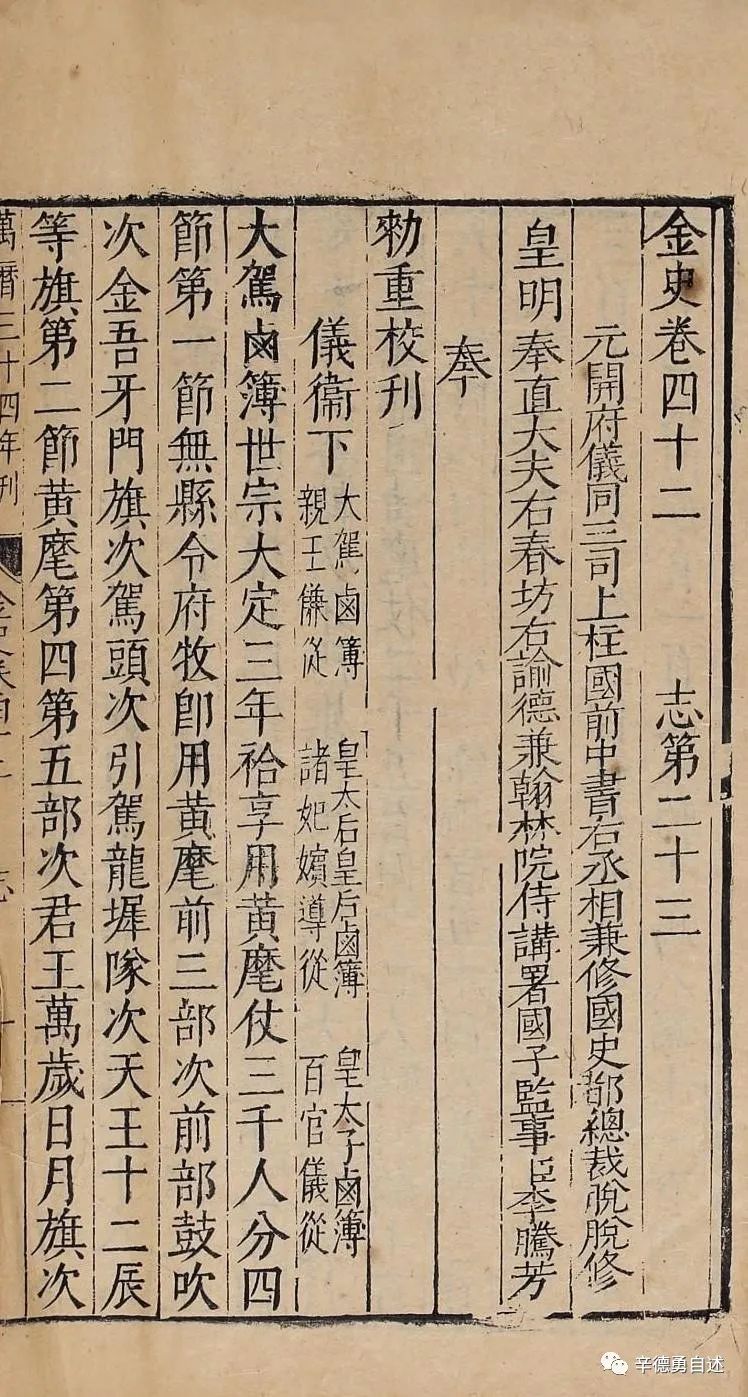

這個書影裏的“皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士元”云云題名,就是崇禎補修本留下的刻書注記。關於這一點,過去我在《明人刻書,人亦亡之》一文(收入拙著《那些書和那些人》)中曾經做過說明。對比一下下面這幀萬曆原刻本的書影,差別是一清二楚的:

萬曆原刻北監本

《金史》書影

古籍版本一點兒也不複雜,就這麼清清楚楚,簡簡單單。這明晃晃的,多用點兒心,或者不懂先找人問問再幹,何至於弄得這麼難看呢?