一、大科学项目组织与管理问题研究

大科学项目是指规模巨大,投资惊人,所需人员众多的科研项目。如人类基因组计划(

Human Genome Project

,

HGP

)该项目总经费

30

亿美元,历时

15

年,由

6

个国家和

16

个主要实验室共同参与,由来自不同学科领域的几千名科学家和计算机专家共同协作完成,其目标是要完成人类全部

DNA

分子核甘酸序列的全部测定。

大科学项目作为科学研究活动的一种新的组织形态,近年来逐渐成为许多国家科技战略和科技管理的焦点,特别是以多部门、多国家共同合作为特点的分布式大科学项目。但是其管理和协调问题成为各国政府在实施大科学项目过程中普遍遇到的难题。人类基因组计划是第一个成功组织实施的分布式大科学项目,对其国家决策、组织管理和协调机制等方面的研究,无疑会对分布式大科学项目的组织与管理提供经验借鉴。

人类基因组计划的实施经历了

6

个阶段。第

1

阶段,

1980-1986

年,是一个概念化的阶段。第

2

阶段,

1986-1990

年,美国政府立项着手进行人类基因组的测序工作。第

3

阶段,

1990-1993

年,是项目的启动阶段。第

4

阶段,

1993-1998

年,是项目保持发展势头、不断成长的阶段。第

5

阶段,

1998-2001

年,为应对面临的危机,重新定位。第

6

阶段,

2001-2003

年,转向了下一个与人类基因组应用相关的前沿研究领域。

二、人类基因组计划对分布式大科学项目组织管理启示

1.

国家决策

(

1

)抓住机遇

人类基因组计划的成功,很大程度上得益于美国政府能够抓住机遇,对热点问题做出迅速的反应。

(

2

)独立的评估机构和完善的论证

在启动人类基因组计划前,科学家对人类基因组计划进行了长达

15

年正式和非正式的讨论。正是由于人类基因组计划经过周密论证,该计划的执行过程和特点才基本上与政府在立项前所预设的目标一致。

(

3

)国家决策时需考虑的综合目标

政府对大科学项目的决策,往往需要考虑多种因素,受各方利益的制约。对于这一问题,温伯格曾总结了政府资助大科学项目的三条标准,即技术价值、科学价值和社会价值。

2.

协调机制

(

1

)

国家层面的协调

人类基因组计划的主要执行部门是有着不同的组织和管理模式的能源部和国立卫生研究院。在政府正式启动人类基因组计划前,两个部门竞相游说国会,希望得到更多的预算拨款,从而成为人类基因组计划的领导机构。

(

2

)

部门之间的协调

部门间的协调应包括两个层面,一是公共部门间的协调,二是公共部门与私人部门间的协调。人类基因组计划公共部门间的协调通过主要通过

“DOE-NIH

联合顾问委员会

”

来实现。公共部门与私人公司往往难以达成合作协议,其主要原因在于公私之间数据共享和知识产权之间的矛盾、短期利益和长期目标的矛盾。

3.

组织与管理

(

1

)

清晰界定的目标

一个大科学项目的成功,首先需要清晰而明确的目标。如人类基因组计划在项目启动时,就设立了十分明确的目标,这一目标成为人类基因组计划在实施过程中,各组织和科学家用以考核、管理和指挥的标尺。

(

2

)

弹性的管理方式

弹性的管理方式应体现在大科学项目实施过程中,管理方式随进度而进行改变。如人类基因组计划在私人公司加入后,原来宽松的管理政策改变为紧缩型的管理政策,确立了五个重点实验室,从而加强了各实验室之间的沟通和合作。

(

3

)

自上而下和自下而上相结合的组织方式

大科学项目的组织方式有不同的特点。人类基因组计划结合了自上而下和自下而上两种组织方式。首先,人类基因组计划的启动体现的是自下而上的特点;而在人类基因组计划的执行过程中,体现了自上而下的特点。

(

4

)

人力资源团队和领导者

大科学项目的管理方式和风格很大程度上与该项目领导人的风格相关。分布式大科学项目的领导者应该是集专业知识与科学管理于一身的人才,他必须富有管理科学项目的经验和富于远见和强而有力的领导能力。

(

5

)

数据共享

分布式大科学项目,由于涉及多个部门,科学数据共享显得尤其重要。人类基因组计划在一开始就确立了数据共享的原则。尽管这一原则与知识产权保护原则相违背,但从项目的整个进展来看,利大于弊。

三、

CO

2

的利用与减缓全球变暖大项目的实施

1.

背景介绍

全球气候变化是

21

世纪人类面临的最复杂的挑战之一,由此产生了许多备受关注的问题:

①

全球温度升高

②

海平面上升及冰川融化

③

极端天气和气候事件

④

物种多样性的丧失

[1]

。科学观察研究表明

,

大气中以

CO

2

为主的各种温室气体的浓度都在增加。

对于我国这样的发展中国家,高速增长的

GDP

带来不可避免的大量二氧化碳排放。根据美国能源部二氧化碳信息分析中心(

CDIAC

)为联合国收集的数据显示中国自

1980

年以来的二氧化碳排放量逐年增加,近十几年来更是涨势凶猛,且中国自

2008

年起二氧化碳排放量一直居于世界首位

[2,3]

。在如此压力下,我们又该何去何从?

著名诺贝尔化学奖获得者乔治

·

欧拉教授提出了

“

人工碳循环

”

的概念

——

若借助替代能源,将二氧化碳直接转化为液体燃料,可使整个碳循环更加有效。二氧化碳是自然界大量存在的

“

碳源

”

化合物,若能借助清洁能源,比如太阳能、风能、核能等,从水中获得廉价的氢气,再让二氧化碳与氢气变成有用的化学品或燃料,则可同时得到

“

一石三鸟

”

的好处

——

解决大气中二氧化碳浓度增加导致的环境问题,减少人类社会对化石燃料的过度依赖,同时这也为可再生能源的存储提供一种途径。

北京时间

2017

年

6

月

12

日

23

时,国际著名学术期刊《自然

-

化学》发表了这个既能减少二氧化碳排放,又能增加绿色能源的新成果。

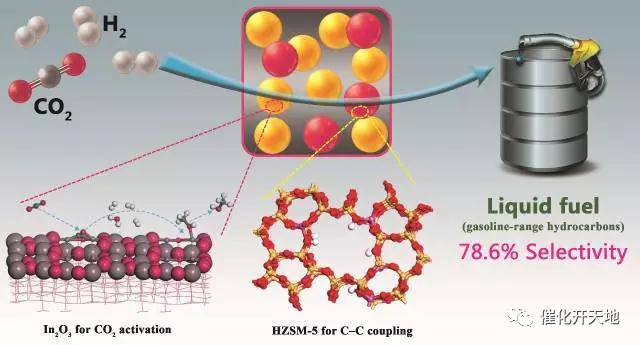

来自中国科学院上海高等研究院低碳转化科学与工程重点实验室

的专家们

创造性地采用氧化铟

/

分子筛

(In

2

O

3

/HZSM-5)

双功能催化剂,

可以在

340℃

的温和条件下,让二氧化碳和氢气一步到位,变成汽油

——

选择性超过

80%

,而产生甲烷等副产品不到

1%

,而以往同类技术所产生的甲烷超过

10%

。目前,科学家已制备出了高机械强度的工业尺寸颗粒的催化剂,目前这套工艺已具备了示范应用的条件。

2.

CO

2

回收工艺的关键

对于一个化学工业过程的价值可以从

“STEM”

四个方面来进行分析。

S

是科学(

Science

),代表的含义就是对反应过程有深刻的理解,甚至有破坏性的发现。

T

是技术(

Technology

),就是将科学的发现转变为一种可以实施的途径,对于

FTO

过程会涉及到催化剂和反应器的技术。

E

是工程,就是将技术进行大型化的实施过程,不仅包含核心反应过程,还包含针对核心过程的辅助设备和分离,最终达到单耗少,能耗小,投资可控。

M

是市场

(Market)

或者(

Money

),这很大程度取决于投资和产品的价格,而这个市场方面的波动有时候是不可预测的,但是只要不断提高

STE

三个因素的竞争力,最终会影响过程的市场的竞争力。因此,

CO

2

的利用与减缓全球变暖大项目的组织和管理将从市场、科学、技术、工程四个方面进行阐述。

(

1

)

对于

M(Market or Money)

问题

基本上包括原料来自哪里,产物用在哪里,原料和产物两者的价差,投资是多少这几个主要的问题。中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室单分子科学研究团队,在可见光光催化分解水制氢气方面取得重大研究成果,因此依托中科大团队来进行原料氢气来源技术攻关。反应产物高辛烷值的液体燃料可以取代传统的汽油,用作汽车燃料。至于原料和产物两者的价格,可以找专门的评估机构评估论证。

(

2

)对于

E

问题

——

工程实施中的挑战

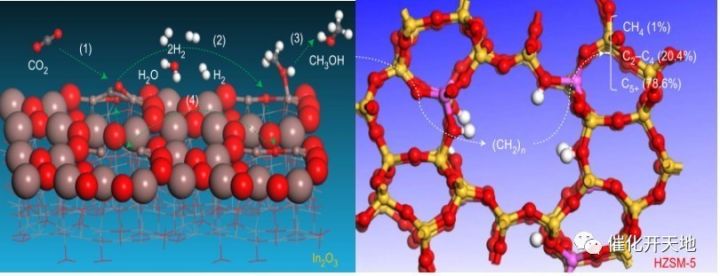

工程上需要考虑的是通过对反应过程和分离过程的物质和能量优化,最终来降低过程的单耗。具体反应过程是:

1

)

In

2

O

3

表面的氧空位起到活化

CO

2

的作用,通过加氢生成甲醇;

2

)在沸石孔道内部,甲醇发生

C-C

偶联反应,生成具有高辛烷值的汽油类高碳烃类化合物,如下图所示。工业化上,需要考虑催化剂应有较高的时空收率,这就需要提高催化剂的活性、选择性和稳定性。这部分研究内容,委托中科院上海高等研究院进行攻关研究。催化剂的时空收率不高带来的工程问题就是因为催化剂用量多导致反应器的体积非常大,这将使得设备投资费用增大。除此之外,工程相关的问题还涉及反应过程压力这个过程的全局变量优化,过程稳定性,

CO

2

和杂质特别是含氧化合物的处理等等。

图

1.H

2

和

CO

2

制液体燃料形象概略图

图

2.H

2

和

CO

2

制液体燃料反应路径图

(

3

)

对于

T

问题

——

催化剂和反应器中的挑战

对于该过程,反应器和催化剂的协调也不是很简单的问题。一般从反应的温度水平和操作空间来考虑反应器的类型。对于适合

350

o

C

或者

400

o

C

水平操作的催化剂而言,则流化床反应器就可能是一种比较合适的反应器,可以采用固定流化床或者循环流化床。反应器和催化剂的集成度对于过程技术的成功与否具有决定性的作用。对于反应器和催化剂的协调问题,一句话就是

“

天下没有免费的午餐

”

。反应器与催化剂的集成系统部分,可以委托中科院大连化学物理研究所刘中民院士团队进行攻关研究。

(

4

)

对于

S

问题

——

仁者见仁智者见智

上文列举的文章已经经过了评审的

“

严格拷打

”

,所以想要提出科学上的挑战其实还是很难的。到目前为止,科学发展水平还不能将多相催化过程的完整演化过程进行清晰地描述,因此在研究过程中很多的论据还是处于关联和证否阶段,看法的多样性是客观存在的。

四、总结

通过对人类基因组计划的国家决策、组织管理、协作交流等方面的研究,我认为

CO

2

的利用与减缓全球变暖大科学项目的组织管理和实施,除了需要有完善的政府决策、弹性的管理体系、清晰界定的目标、强大的人力资源团队、竞争性的经费分配方式外,最为主要的是应建立一套完善的协调和交流机制,这一交流机制既需要从政府和国家层面上进行主导,又需要各部门或各参与者的交流,从而争取在较短时间内控制大气中

CO

2

的含量,较少温室效应所带来全暖变暖的影响,保持生态系统的平衡,维护生物物种的多样性。

五、参考文献:

[1]C. Forbes Tompkins, Christina De Concini. 2014: A year of temperature records and landmark climate findings [EB/OL].

[2]Auffhammer M, Carson R T. Forecasting the path of China's CO

2

, emissions using province-level information[J]. Journal of Environmental Economics & Management, 2008, 55(3):229–247.

[3] Vidal J, David A, et al. China overtakes US as world's biggest CO2 emitter. The Guardian, 2007, 19

催化开天地愿景:大众有兴趣,可科普催化基本科学知识;本科生能通读,可拓展催化相关知识面;研究生能启发,可碰撞出新的研究火花。

催化开天地

QQ

交流群号为

374325508

,

微信催化学术群可添加微信

mingpingqing1993

,注明单位和姓名,

欢迎加入!

本文版权归《催化开天地》公众号工作室所有,所参考资料均列出,所引用图片仅做科学知识介绍和科学研究,不作为商业用途,如有版权问题或转载,请与我们联系!(

QQ

:

1109878622

)因知识水平有限,谬误之处在所难免,恳请读者给予批评指正!

长按下图二维码,关注催化开天地,这里是催化工作者的一片小天地!