因为网购,国人的购书量逐步增多;因为Kindle和手机,阅读的媒介不再单一。国人的阅读量有多少呢?根据

中国新闻出版研究院发布《第十六次全国国民阅读调查报告》所说,

2018年我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.67本,与2017年的4.66本基本持平。

人均电子书阅读量为3.32本,较2017年的3.12本增加了0.20本。

纸质报纸的人均阅读量为26.38期(份),低于2017年的33.62期(份)。

纸质期刊的人均阅读量为2.61期(份),低于2017年的3.81期(份)。

这则数据没有将中小学生算入其中,成年人这个在阅读上更为自由的群体,也许更能反映国民在阅读上的主动性。

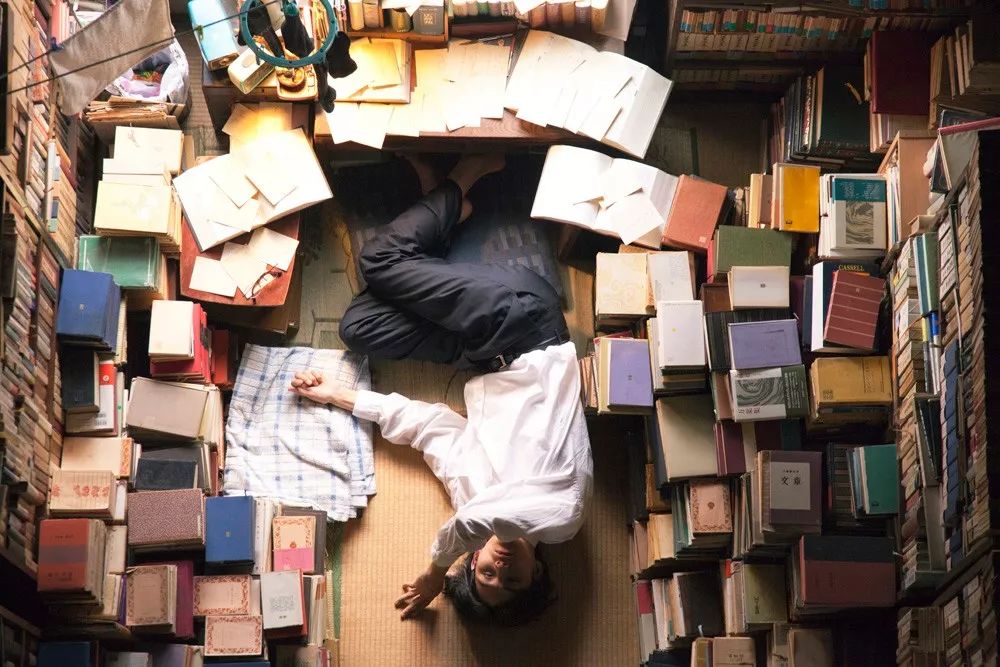

日本地铁上

如果你有留意这类阅读调查报告,你会发现国民的阅读量常年都是4点多,相比于邻国日本40本的人均阅读量,我们还有一定差距。

从各大电商平台书籍部分的交易额可知

,国人的购书量确实是在以肉眼可见的速度在增长,但是阅读量却以非常缓慢的步伐在提升。这个现象的原因有很多,其一是中国人口基数大,哪怕读者的阅读量日渐提高,只要不读书的人还是占多数,每一回平均下来,增长量还是会被稀释;其二则是一个很简单的原因:买书的数量并不等于阅读的数量。买了的书没有看,对一个社会人而言是一件很普遍的事,日常工作事务过于繁忙,尤其是身处996工作制的企业,想要抽出一段完整的时间来读完一本书,确实是很奢侈的事情。但是

哪怕阅读的时间有限,还是无法阻止大家买书,背后透出的是近些年弥漫于社会的知识焦虑。

图为《编舟记》的电影剧照

一个人有知识焦虑,那说明他不满足于自身的知识水平。

当一个人有知识焦虑则会产生知识的欲求,于是在这种需求下,催生出了知识付费。知识付费虽然是这几年很时髦的概念,但是这种形式并不新鲜,如当年新东方的网络付费课程,它可以视为互联网时代较早期的知识付费。可是,近些年的知识付费已把目标扩展到更有消费能力的社会人士,课程的时长也被极力地缩短至十几分钟乃至几分钟。

罗振宇是这场知识付费风潮的代表人物

知识付费这种形式本身不是一个问题,知识确实可以作为一种商品,而

知识付费

真正的问题在于对知识的处理方式。

知识付费的导师们为了在十几分钟内讲完一节课程,势必会对内容做简化,这种简化有时候是对知识的损害。了解一个领域,很多时候无法绕过一些必要的繁琐。好比了解一位哲学家,势必要去了解其观点论证的过程。但是如果为了通俗,省略掉论证而仅剩论点,那势必和引起一系列的误解。像“存在即合理”这种极为容易望文生义的话,如果不加以细细阐发,换来的理解只会是不以为然的误解。

在《娱乐至死》中,尼尔·波兹曼批评了电视这种媒介

不可能给大众做严肃知识的普及

知识付费另一个问题在于它试图制造一种“自我感觉良好”的错觉。

一场成功的付费课程总是会有很多许诺,例如你读不下这本厚书,没关系,有人可以拆解给你。整个课程下来,为的是给你一种“收获满满”的快感,如果你听完后伴随着是更多的困惑,那这会极大地影响到用户体验,从而影响到对产品的评价。可是学习的过程,本身就是个意识自己无知的课程。但这对知识付费而已似乎

是一种大忌。

知识付费让知识胶囊化,让人省时省力地舒缓掉焦虑。

在这种前提下,知识付费的课程自然会选择性规避掉知识坚硬的部分,这有可能会造成误人子弟——我所接触到的就是这个学科的全部。

在《十三邀》中,许知远对罗振宇提出质疑

这个时代,知识付费的商业逻辑是建立在知识焦虑之上,为了让这条逻辑可行,有时候不惜去给大众营造一种知识焦虑。

但是我们不妨想想,为什么一个人阅读,非得要抱着焦虑的心态?

阅读什么时候变成了一件如此痛苦的事情,需要别人用糖衣包裹后给自己喂食?

这也许源于我们给“阅读”附加了太多神圣的意义,每年的世界读书日,主流舆论都会鼓励大家多阅读,鼓励的方式总是脱离不开“书中自有黄金屋”之类的路数。

正是因为过度强调阅读的神圣性,让人谈到阅读就立即联想到“学者式的正襟危坐”,使得很多人对阅读望而却步,尤其是面对

坊间流传各式各样的“人生必读的十本书”之类的书单。

图为《爱在日落黄昏时》的电影

剧照

阅读只是一种生活方式,本可以非常随意。

在《爱在日落黄昏时》中,

Celine

称莎士比亚书店是一家可以让她消磨一个下午时光的好地方。

这句随口说出来的话是如此自然,

Celine的这种对阅读随性的态度,也许是一个读者最为舒适的姿态。正如

弗吉尼亚·伍尔夫在《一个人应该怎样读书》里的话:

“关于读书方面,一个人能对另一个人所提出的唯一劝告就是:

不必听什么劝告,只要遵循你自己的天性,运用你自己的理智,作出你自己的结论就行了。

”

如果你是出于焦虑去阅读,只会让阅读愉快的一面被掩盖,

这样的话,当你的焦虑消除后,你可能就不会再阅读了。

不必在意今天是否是世界读书日,只需从容阅读就好。

Isabelle Adjani

photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.