垃圾同建筑、图书、音乐等一样,也是人类文明的重要产物。对垃圾的处理、利用和管理水平伴随着人类文明的发展而变化。近年来,我国城市垃圾的组成发生着怎样的变化?什么是垃圾管理的“金字塔”?垃圾有哪几种处理方法,对环境又有着什么样的影响?垃圾是如何回收利用的?在最新一期的《科学世界》中,让我们来了解与垃圾处理有关的科学吧。

人类文明与垃圾

什么可以证明人类文明的存在和发展?城邦、建筑、书卷、工具、音乐……?这些都没错,但还有一样重要的东西,那就是垃圾。

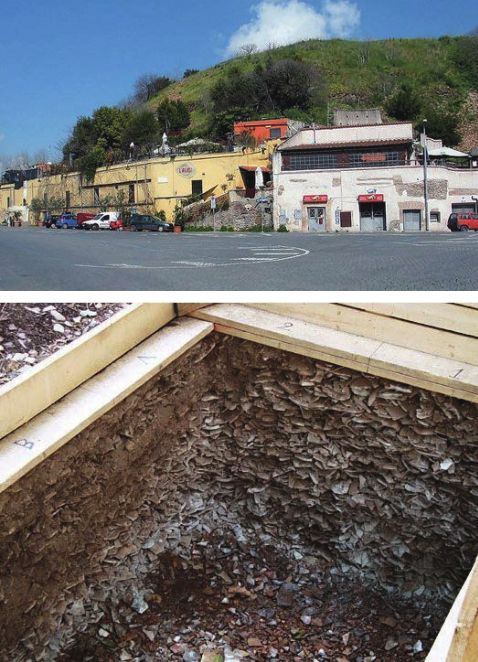

在意大利的罗马,人们发现了可能是世界上可考证的、最早的垃圾填埋场——泰斯塔乔山(Monte Testaccio)。它建成于公元2~3世纪,占地面积2万平方米,积存了约58万立方米古罗马时代废弃的陶罐和瓦片。泰斯塔乔山填埋场堆存的废弃物从一个层面反映了古罗马帝国时期的人口聚集和物质生产程度,考古学家借此分析那个时代的人口规模和手工艺水平。

意大利罗马的泰斯塔乔山垃圾填埋场(建成于公元2~3世纪)上图/StefZ,下图/Michael Ezban

威廉·拉什杰(William Rathje)等人所著的《垃圾之歌》一书,将“垃圾的考古学研究”作为全书的副标题。这本书讲述了对美国最大的生活垃圾填埋场之一、位于纽约的清泉(Fresh Kills)垃圾填埋场的挖掘和采样研究,发现了很多超出传统垃圾研究领域之外的人口、社会、行为学等方面的有趣信息。

2012年,我们对湖北省的一处生活垃圾填埋场进行了采样分析,最深的样品取自垃圾填埋场表面以下24米。结果显示,在填埋场投入使用的14年间,存量垃圾中的塑料废弃物比例呈现明显上升趋势,反映了当今社会对塑料产品消费量的快速增长。

人类社会对垃圾的处理、利用和管理水平也伴随着人类文明的发展而变化。在人类社会早期,游牧部落很少关注垃圾问题,而定居部落必须把垃圾清除掉。古代以色列地区,人们对有机垃圾进行堆肥,对无机垃圾进行焚烧。在古希腊和古罗马,人们命令自己的奴隶用陶器收集垃圾和排泄物。在唐朝,我国就有垃圾回收这个行业。《太平广记》记载了(唐朝)河东人裴明礼,“善于理业,收人间所弃物,积而鬻之,以此家产巨万”。美国学者富兰克林·金(Franklin King)在清朝末年考察中国的农业发展,他发现我国农田可持续管理的秘诀就在于粪便和有机垃圾的回田利用。他在《四千年农夫》中记录:“1908年,一个承包商以3.1万美元的价格获得了收集7.8万吨人粪便的特权,并将其出售给周边乡下的农民……”。

19世纪是垃圾处理史上的重要转折。在欧洲,由于城市规模逐步扩大,城市管理者施行了许多有助于改善城市环境卫生的措施,最重要的一个措施为有组织地把垃圾从居民点运送到城外,在街道上放置垃圾桶、建造垃圾坑。1831年,英国和欧洲其他一些国家暴发了霍乱,其中一个重要的原因就在于糟糕的城市卫生状况,提高了瘟疫传播的可能性。那个时代的欧洲人开始重新认识城市环境卫生,改变对垃圾处理的观念,催生了垃圾管理的新时代。1876~1877年,英国的利兹、曼彻斯特和伯明翰等城市建造了最早的一批垃圾焚烧厂,焚烧厂在消除垃圾带来的流行病传播方面起到了重要作用。

19世纪末的美国也面临着“垃圾围城”的问题。1890年的纽约曼哈顿街头随处可见生活垃圾,纽约法拉盛地区的科罗娜垃圾填埋场(Corona Dump)堆满了繁华的纽约城产生的垃圾。在洛杉矶,用于焚烧生活垃圾的小型焚烧炉造成了严重的大气污染。1894年,美国开展了著名的“清洁纽约”计划,环卫工人身着统一的白色制服,负责城市生活垃圾的清运,也产生了由马车巡游市区收集可回收垃圾的产业。1885年,位于纽约总督岛的美国第一家垃圾焚烧发电设施投入运营,在此之后有数百家小型垃圾焚烧厂建成投产。

19世纪末,纽约的卫生部门在清运垃圾图/DSNY

日本的生活垃圾管理变革也出现在19世纪末。在江户时代(16世纪),城镇上有专门的垃圾清运职业者,他们和居民协商价格,把垃圾运送到东京湾填埋场,将有机易腐垃圾、金属、可燃垃圾挑选出来分别卖给农家、铁匠、澡堂。幕府设置有专门的“垃圾纠察”人员,不允许人私自乱倒垃圾;到了明治时代,一般由警察出面向垃圾清运者授予承包权。日本的《污染扫除法》1900年出台,首次明确了政府对环卫事业负有全责。第二次世界大战以后,日本的垃圾处理基础设施非常缺乏,生活垃圾问题逐渐突显。1946年12月,日本东京发布了第一期《垃圾战争周报》,首次提出全社会应对“垃圾战争”的严峻性。

20世纪中叶以来,人们逐渐意识到生活垃圾的处理不是单一的技术或管理问题,而是行为改变、技术创新、环境治理、经济调控、社会管理等多因子影响下的复杂性问题。而垃圾处理也不应只聚焦在末端处理设施,应延伸到产生、收运、利用、处理、处置全过程。在新的人类文明时代,生活垃圾处理的技术和管理手段的不断创新,在科技、产业、文化等方面都面临着机遇和挑战。

日常生活垃圾的产生与排放

垃圾能够反映一个时代人类文明的痕迹,是因为在每个人的日常生活中,排放垃圾是再寻常不过的事情。从清晨喝完牛奶的利乐包,到一顿丰盛晚餐吃剩的饭菜;从呱呱坠地的婴儿使用的第一张尿布,到疾病缠身的老人扔掉的药瓶;从家到学校,从地铁到航班,从公园到游乐场,从超市到商场……每个人每一天都在产生垃圾。

垃圾是什么?我国《固体废物污染环境防治法》释义中规定:“生活垃圾是指人们在日常生活、工作中产生的废物,以及为人们日常生活提供服务的餐饮业、宾馆、招待所、车站、码头、医院、商店等在提供社会服务中产生的各类固体废物。”人们每天生活的衣、食、住、行、用等各个场景都在产生垃圾,但是每个场景所产生的垃圾类型也不尽相同。

我国的城市生活垃圾物质流向有两个并行的系统。一个系统是废品(可回收垃圾、再生资源)的回收利用系统,废金属、废旧电器、废塑料、废纸、废玻璃等废品,通过居民售卖、拾荒人员捡拾等渠道,一层一层地销售、转运至最终的废弃材料再生企业,得到回收利用。另一个系统是由城市环境卫生部门负责的垃圾清运、处理、处置系统,生活垃圾由专业的环卫保洁队伍清扫、收集后,经由专用的垃圾车辆、压缩转运设施(转运站)运输至垃圾填埋场、焚烧厂、生物处理厂等处理处置。其中,垃圾焚烧厂大约会产生占垃圾重量20%的炉渣,大部分炉渣被运输至填埋场最终处置。易腐烂的有机垃圾可以被处理为沼气、沼渣、肥料或土壤改良剂。填埋场是城市生活垃圾的最终处置场所,也是每个城市必不可少的垃圾处理基础设施。

随着我国城市居民人口的增长和居民消费水平的提升,城市生活垃圾清运量呈现逐年上升趋势。到2017年,我国每年产生和清运的城市生活垃圾总量达到2.15亿吨/年,37年间增长了8.26倍。生活垃圾产生量和人口数量、居民消费水平等因素有关,我国城镇化仍在快速发展,城市居民的物质消费水平还将提升,因此可以预见我国未来的生活垃圾产生量还将持续

增长。

从城市生活垃圾的组成成分看,我国生活垃圾中的主要成分是厨余垃圾、废塑料和废纸等。以北京市为例,2002~2010年,厨余垃圾比例从46%上升至66%;2016年海淀区和东城区的调查研究显示,厨余垃圾组成分别为57%和60%,仍然维持在较高水平。这可能和食物的消费量、浪费量增长有关。厨余垃圾的分类收集和资源化是我国生活垃圾治理的难题和短板。生活垃圾中的废纸、废塑料组分也呈现出增长趋势,这同居民消费水平提升存在一定的关联,如饮料、食品、衣物的包装垃圾等。另外,由于居民燃煤使用量下降、天然气使用量上升,灰土垃圾比例从15%下降到4%。

我国典型城市生活垃圾组成成分逐年变化趋势(北京,2002~2016年)。2002~2010年为北京全市平均值;2016年为北京市海淀区的数值。厨余垃圾、废纸、废塑料是生活垃圾中最主要的组成成分,其中厨余垃圾比例最高,近几年在60%左右。纸类和塑料类垃圾的增长较为迅速。随着城市居民燃料结构由燃煤向燃气变化,灰土类垃圾的占比不断减小。

相比城市而言,农村生活垃圾问题更为严峻。我国农村生活垃圾的产量达到1.7亿吨/年左右,和城市生活垃圾产量相当。农村垃圾的成分同样复杂,不仅包括塑料包装、灯管、电池等垃圾,农业生产中用到的化肥袋、农药瓶、废铅酸电池、腐烂蔬果等垃圾也常常混入生活垃圾中,给后续处理带来较大难度。很多地区还没有建立完善的农村生活垃圾收运和处理体系,据调查,全国农村垃圾规范化处理率仅有34%。由于农户居住分散、收运成本较高、资金投入紧缺,不少村庄将垃圾就地简易填埋或露天焚烧,容易造成大气、水体、土壤的二次污染。

本文选自《科学世界》2019年07期

订阅链接