作者简介:

流云出岭(北京海淀区)

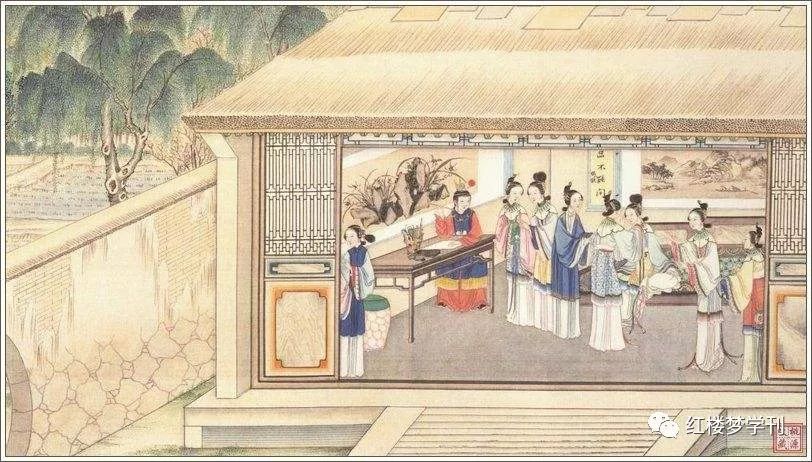

中国园林是人类理想的栖息居住地,是中国文人的心灵归宿。两千多年来,山水审美观念、君子比德思想、隐逸思想、儒释道思想相互融合,共同作用于中国的园林艺术,使得中国园林诗情画意、意蕴深远。明清时期,我国的造园艺术达到高峰,不但造园理论趋于成熟完善,园林规模也是前所未有,这一时期的“三山五园”便是中国古典园林的最高典范。《红楼梦》正是在这一时期创作,作者吸收了当时的现实园林的大量素材和传统的造园理论,精心虚造出一个奇妙无比的大观园,给读者留下无穷的联想和回味。本文通过对大观园这一文学园林造园艺术的浅析,以期略加探究我国造园艺术的精神和意境。

一、自然

中国园林是由山水、建筑、植物等要素而成的一个综合艺术品,但这些要素在园林中所占的权重却不一样。笔者曾经花了很长时间才弄清古典园林山水、植物、建筑等各个要素之间的关系。山形水系是园林的基本骨架、立基之本,对于园林风景构造起着决定性作用,筑山、理水也是造园者首先要考虑的问题。可以说,山水的构造决定了园林的价值,现在的圆明园还可以称之为圆明园就是这个道理,其虽然建筑被毁,但山水架构及其营造出的园林空间还在,随时可以焕发出生机,但同时期的畅春园就没有这么幸运,完全泯灭在了历史潮流中。

《红楼梦》在大观园的修建上也首先考虑到的是山水。作者先交待了大观园的水源及其流向:“会芳园本是从北角墙下引来的一股活水,今亦无需再引。”“引客行来,至一大桥前,见水如晶帘一般奔入,原来就桥便是通外河之闸引泉而入者...”“原从那闸起流到至那洞口,从东北山坳里引到那村庄里,又开一道岔口引至西南上,共总流到这里,仍旧合在一处,从那墙下出去。”可见,大观园的水源是从宁府后院会芳园北墙角引入,水流从东北山坳里经西北萝港石洞(可过船)引至西南上再流到东南,从怡红院附近流出。大观园的水随山而转,几遍全园。

再看山脉:“倏尔青山斜阻,转过山怀中,隐隐露出一带黄泥筑就矮墙”说明稻香村旁有山。到了蘅芜院但见“那大主山所分之脉,皆穿墙而过”。从远处遥望省亲别墅,“两边飞楼插空,雕甍绣槛皆隐于山坳树杪之间……”,山较屋高,显然是一脉大山隐在楼阁之后,西面蘅芜院,也是院墙跨山而筑。走出沁芳闸,可见山隐佛寺,在怡红院后“忽见大山阻路……众人随他,直由山脚边忽一转……”通过这些描写,可见大观园山脉走向和延伸,主山集中在园的北部,其分脉向东西延伸至园的各处。山有脉、水有源、水随山转、山因水活、凭山临水、山重水复正是大观园的基调。

大观园的自然生动,得益于山水的高超处理,也可见我国园林造园讲究山贵有脉、水贵有源、脉源贯通、全园生动。特别是,在造园过程中,讲究从真山真水中得到启示,溪水因山成曲折,水随低地作低平,尽量使园林接近自然。处理好了山水的关系,就不会离自然太远,进而达到“虽由人作,宛自天开”的自然境界。

二、含蓄

园林是空间的艺术,通过各种元素巧妙虚实组合,在有限的空间创造出无限的变化,以达到的艺术境界。各种元素的组合设计,妙在含蓄,一山一石,耐人寻味。颐和园排云殿前有十二生肖石,形式各不同,不说不明白,一说立刻恍然大悟,妙趣横生。中国园林布设,如果与含蓄二字背道而驰,便会失去园林的精神所在,大煞风景。

试看大观园,首先是把园内主景,藏而不露。贾政一干人进入正门之后,“只见迎面一带翠嶂挡在面前,众清客都道:好山,好山!贾政道:非此一山,一进园中所有之景悉入目中,则有何趣。众人道:极是,非胸中大有丘壑,焉想及此”。大门内的翠嶂,对主景来说起到把主景暂时隐藏起来的作用,这种先抑后扬的处理手法,使游者有“同重水复疑无路,柳暗花明又一村”的诗意快感,觉得园景幽邃莫测,看到主景,又觉气象万千,别有天地。颐和园进入东宫门,也是几折之后,才见湖山殿阁;北海公园的白塔北面进门也立着一座假山,皆是同理。

稻香村若隐若现,在山怀之中隐隐露出稻草盖顶的黄泥墙和几百枝杏花;潇湘馆以竹引胜,院落在千百竿翠竹遮映下,进门“是曲折游廊,……上面小小三间房舍,两明一暗。……凤尾森森,龙吟细细”;蘅芜院只见“突出插天的大玲珑山石……把里面所有房屋悉皆遮住”;园中的佛庙尼庵,也是隐在山间林中,给人以禅房花木深之意。河湖边沿的柳叶渚、荇叶渚,水池中带有游廊曲桥的藕香榭、滴翠亭,作为水上和沿岸风景点缀,更让广泛的水面曲折含蓄。而对联文字,如“芙蓉影破归兰将,菱藕香深泻竹桥”,通过竹桥、流水、菱香、藕肥含蓄地描绘出藕香榭水景,“宝鼎茶闲烟尚绿,幽窗棋罢指犹凉”,更是含蓄而有意趣的表达出了潇洒馆环境、氛围。

三、对比

我国园林之所以风景如画,美丽多彩,使人百游不厌。其原因之一是造园时采取的对比手法。步移景异,园林动观和静观效果完全不同,分明一个地方,不同视角却给读者感觉是相差很大的场景。承德避暑山庄的文园狮子林,文园是水景,狮子林是山景,一水一山,截然分明,产生强烈的山水对比,不但可上狮子林远眺水光山色,还可在凭栏观看池上的倒影游鱼,又给人造成幻觉联想,引人入胜。

大观园掇山并不高,凿水并不深,但读者读来却有冈峦起伏、水波汪洋、树木葱郁的真实感,就是由于对比产生的效果。园内景点又分若干区域:潇湘馆、秋爽斋、藕香榭等,每一个区域风景,各有特点,互不相同,与邻区产生对比,使得人经过每一处都有新鲜感,且每个院落平面处理和建筑格局,各具规模,都有特点,种植花木,亦各不相同。即便同一院落内的花木,也成对比景色,如怡红院内一边种芭蕉,一边种西府海棠,红绿分明。

作者在设计大观园时,通过景象高低、明暗、动静和景色多变的对比处理,使园景千变万化,印象深刻,增加情趣。史湘云称赞大观园造园艺术时说:“当日盖这园子,就有学问。这山之高,就叫凸碧;山之低洼近水处,就叫凹晶。…这两处,一上一下,一明一暗,一高一矮,一山一水,竟是特因玩月而设……”两座建筑都是为赏月所设,有爱那山高月小的,便上凸碧堂去,有爱那浩月清波的,就到凹晶馆来,在不同的风景环境里,满足了人们不同的观月意趣。动静的对比亦为造园所考虑,在藕香榭演绎戏曲,隔池借着水音欣赏,水面为静,涟漪自动,静中寓动,动由静出,也是造园产生效果的关键处。

总之,从全园看,大观园实现了对山水格局、动静虚实的巧妙处理,展现出极高的造园艺术,作者已在多处借宝玉等人之口阐明自己的造园论,如评稻香村的“天然图画”等。作为文学园林,读者如果不能明白造园的精神和意境,很难想象出其样貌,读到相应文字也难以体会其中乐趣,正如脂砚斋所言:只见其千丘万壑,而不知所穷。

订阅号推荐

媒介之变

从移动互联网世界的剧烈媒介迭变,观察未来世界的面孔。