如果有人问:一把泥土里有多少生命?我们的后院的一隅之地里存在着多少物种?

著名生物学家罗布·邓恩一定会告诉你:“答案很简单,只需要将这些土壤放在容器中,然后在容器上方挂上一个发热的灯泡,这样,土壤里面的生物就会跑出来。这个实验的结果是:一把土壤中大约会有几十甚至几百个物种,甚至是在物种数远小于热带的曼哈顿、伦敦或是悉尼的土壤中,也是如此。你或许是第一次知道,可这却是蚂蚁们早已知道的秘密。它们知道,在沙粒之间存在着各种各样可供它们取食的物种。一只弹尾虫,一只螨虫,或是一个研究尚不充分、暂且无法归类的物种,都是幼虫或是肥硕的蚁后的美味。”

《生命探究的伟大史诗》

作者:

[美] 罗布·邓恩

出版社:

北京大学出版社

出版时间:

2019-6

书号:

9787301303696

在这个时代,我们已经可以把人类送上月球,但我们仍不知道我们的后院有什么生命。因为即使是最为简单和微小的生命,也都像精密的机器一样复杂。爱德华·威尔逊说,生命最神奇的地方,或许就是以极少的物质创造出了极为丰饶的多样性。据估算,所有生物组成的生物圈,只占整个地球总质量的万亿分之一,却包含了接近1000万甚至更多的物种。

生物学家总是觉得我们已经发现了自然界的大部分秘密。一千年前,我们就觉得我们已经发现了世间万物;一百年前,我们也是如此。在微生物被发现之前,科学家们信誓旦旦地觉得昆虫是最小的生物。在海底生物发现之前,很多科学家坚信洋面之下300英寻就不再有生命存在。当我们绘制完成由动物界、植物界、真菌界和原核生物界四个界构成的生命之树时,很多人相信不会再有新的生物界被发现。

然而,大自然最善于愚弄那些试图限定它的边界的人。人类已经可以被送上月球,但生物学家们却仍然不能告诉我们,我们的后院究竟有什么生命。人类探究生命的征程是一部生命世界的维度不断扩展的史诗。这些事实上存在,但是仍未被我们发现的生物就像“暗物质”一样,仍然需要我们付出相当长的时间去照亮,去看见。

纪录片《生命》剧照

如果说,生命“暗物质”仍然需要相当长的时间才能够被看见,那么垃圾——这个曾经被人为制造的“暗物质”,它无处不在,我们习以为常以致视而不见,却迫切需要进入大众的视野,让人们重视起来。在《上海市生活垃圾管理条例》这一“史上最严垃圾分类措施”正式实施之前,对于垃圾,我们似乎早已经习惯了它的存在,它就像是现代生活中如焦虑和忙碌一样无法隐瞒的日常,如黑色幽默般摊开在文明人“体面”“富足”生活的另一面。我们大量制造,大量消费,大量丢弃,可是却并不完全了解它们最终会归向何处。

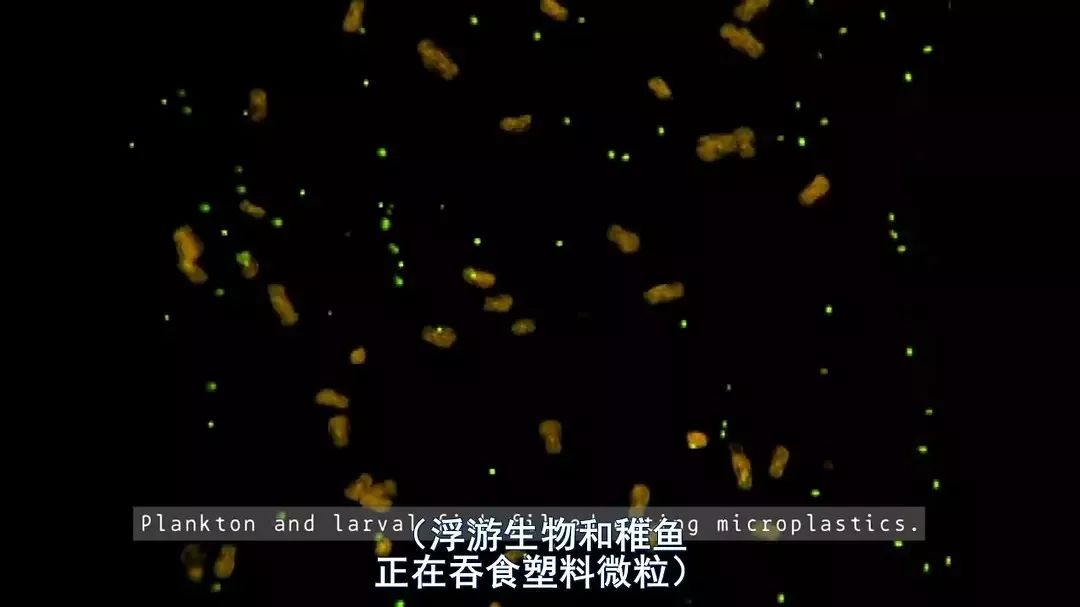

纪录片《塑料星球》剧照

真实的情况或许却比我们想象的严峻许多。地球上大约有30万亿吨人造物,这些人造物中的大部分最后会变成“垃圾”。它们有些被深埋在垃圾填埋场,有些在自然环境中累积,有些则被倒入海洋,成了一碗浓稠的“塑料汤汁”。

倒入海洋的垃圾,每年超过640万吨。

年复一年,这些垃圾被洋流聚集在一起,最终形成了一个巨大的垃圾岛屿,面积相当于5个英国、200个上海市。

不停的有新的垃圾加入进来,岛的面积正在不断扩大……环境科学家们称这堆垃圾为“太平洋垃圾群”,主要构成物是漂浮的塑料制品。

“高寿”的塑料垃圾需要400年,甚至更久的时间才能被降解。它们中很多最终进入了海洋动物的胃里,并造成每年大约1500万海洋动物的死亡。

纪录片《塑料海洋》剧照

2008年,美国艾尔加利塔海洋研究基金会的研究人员发现,近三分之一的鱼类体内都存有塑料。统计数据显示,每条鱼的体内平均有两颗塑料颗粒。

2025年,海洋中塑料和鱼类数量比例将达到1:3。2050年,海中塑料垃圾总重量可能超过鱼类。由塑料垃圾产生的毒素,则会沿着食物链传递、累积,最终抵达食物链的顶端——人类的体内!

纪录片《塑料海洋》剧照

但是垃圾的命运本不该如此。世上所有的垃圾,都曾是源于大自然的“财富”。它们曾是火热的能量和珍贵的原料,曾是涌动的生命之流的一部分,曾给人们的生活带来满足和快乐。可自从被丢弃的那一刻起,它们就变成了“废弃物”,进入了另一个黑暗而隐秘的世界。它们被我们叫做“垃圾”,被我们心安理得地丢弃,被运走、填埋、焚毁,最终变成灰尘、污浊有毒的空气,甚至汇入河流和海洋。它们看似远离了我们,但最终仍然停驻在我们的世界。

雨果曾在《悲惨世界》中写道:“这些墙拐角处的垃圾堆,半夜在路上颠簸的一车车淤泥,使人厌恶的清道夫的载运车,铺路石遮盖的在地下流动着的臭污泥,你可知道这是什么?这是鲜花盛开的牧场,是碧绿的草地,是薄荷草,是百里香,是鼠尾草,是野味,是家畜,是大群雄牛晚上知足的哞哞声,是喷香的干草,是金黄的麦穗,是你们桌上的面包,是你们血管中的血液,是健康,是快乐,是生命……”

“资源”和“垃圾”原本就是一体两面的关系,在被“你是什么垃圾”拷问的国人,或许可以借此机会重新梳理垃圾与人类社会发展之间的纠葛,在垃圾分类的小小举措中得到疏解。

《垃圾魔法书》

作者:自然之友

出版社:北京大学出版社

出版时间:

2018-11

书号:

9787301288245

无论是生命探寻问题,还是垃圾分类问题,都在某种程度上暴露了人类的无知与自大,在自然面前,我们要重新学会谦卑,从小小的垃圾分类开始做起,从尊重所有的生命开始做起。这个八月,我们一同学习。

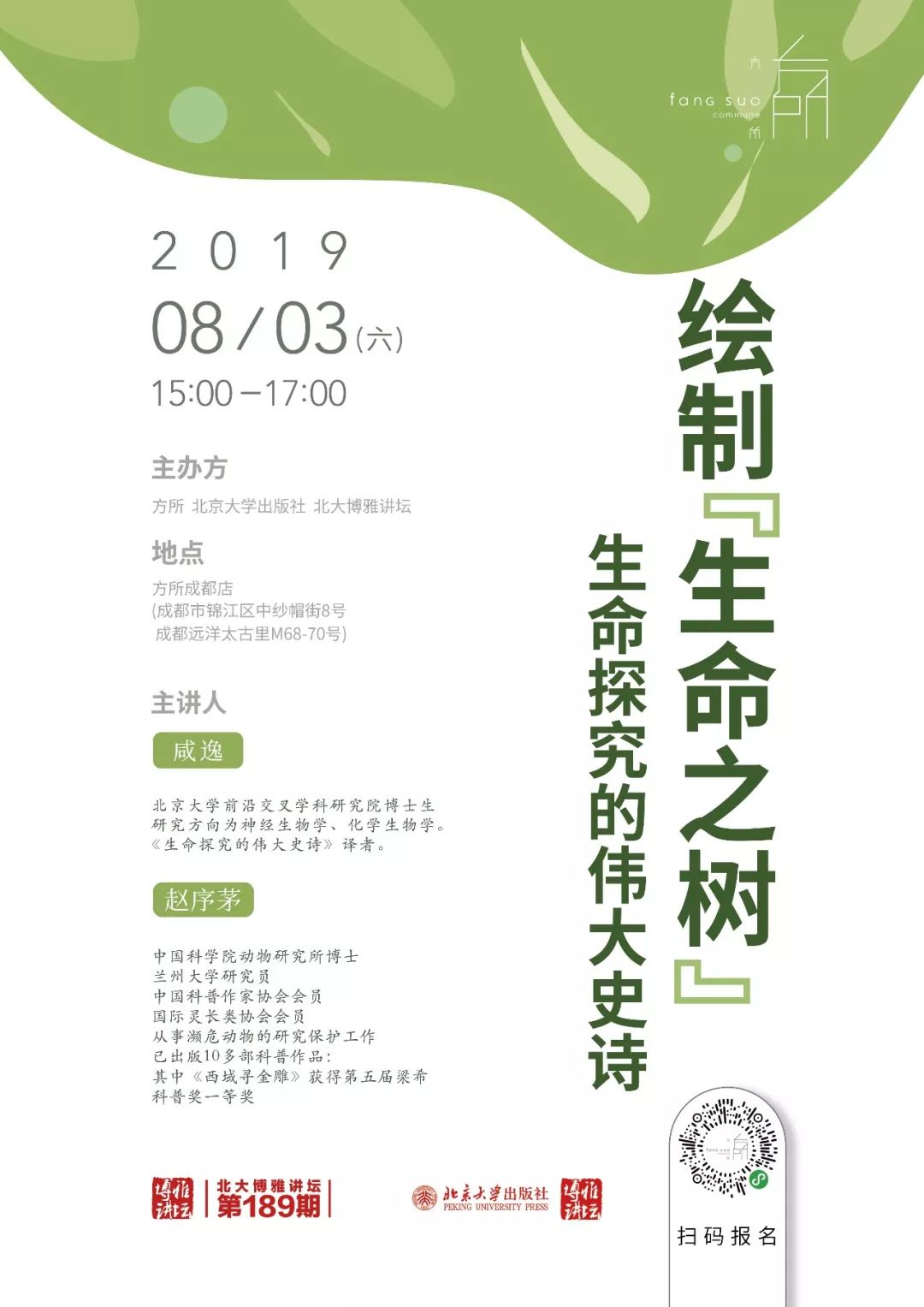

活动预告

绘制“生命之树”

——生命探究的伟大史诗

扫描海报二维码报名参加

时间:2019年8月3日(六)15:00-17:00

地点:方所成都店(成都市锦江区中纱帽街8号成都远洋太古里M68-70号)

主讲人:赵序茅、咸逸

主办方:

方所

、北京大学出版社、北大博雅讲坛

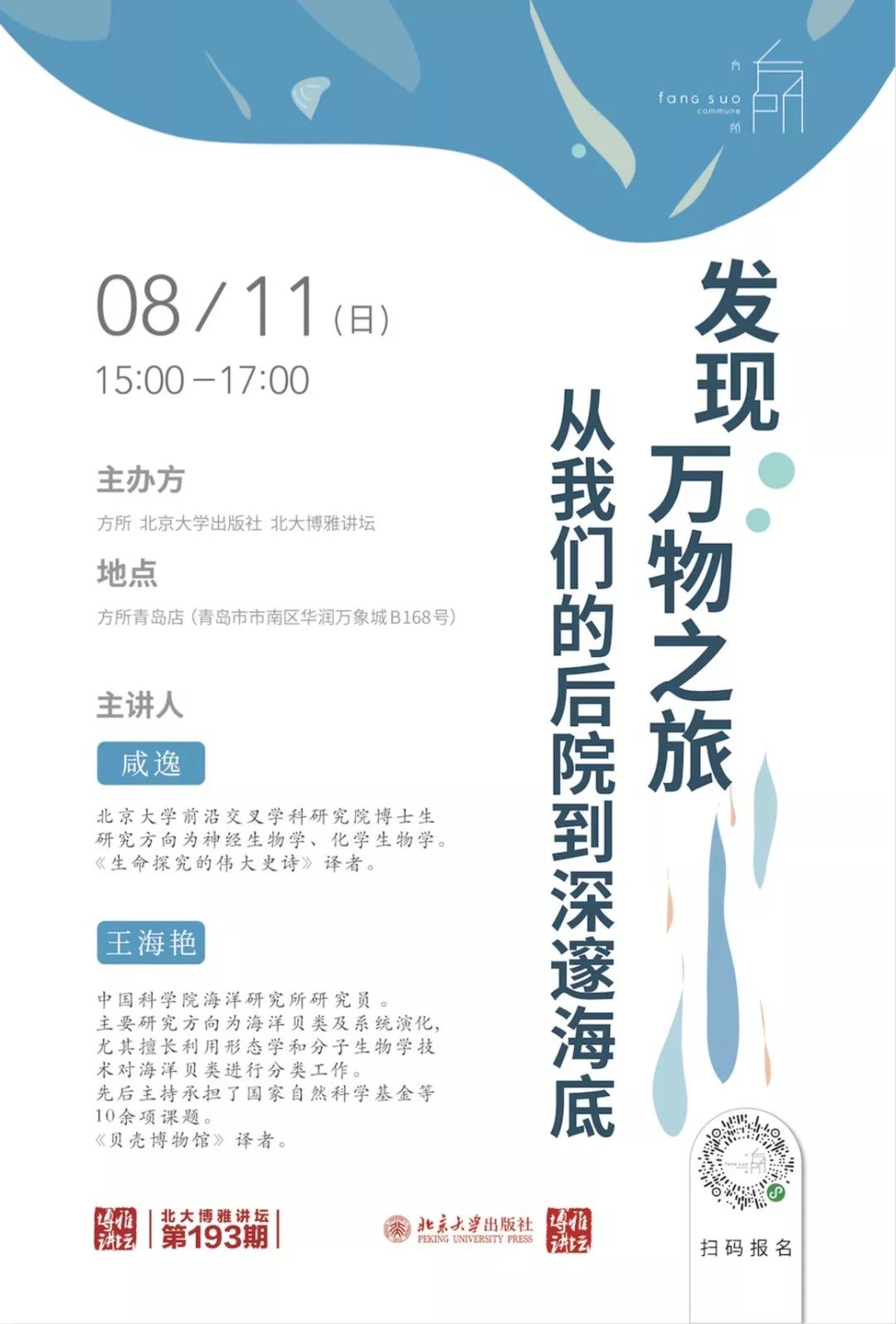

发现万物之旅

——从我们的后院到深邃海底

扫描海报二维码报名参加

时间:2019年8月11日(日)15:00-17:00

地点:方所青岛店(青岛市市南区华润万象城B168号)

主讲人:王海艳、咸逸

主办方:

方所

、北京大学出版社、北大博雅讲坛

【嘉宾介绍】

赵序茅

中国科学院动物研究所博士,兰州大学研究员,中国科普作家协会会员,国际灵长类协会会员,从事濒危动物的研究保护工作。已出版10多部科普作品。其中《西域寻金雕》获得第五届梁希科普奖一等奖,《鸟国:动物学者的自然笔记》被上海教委推荐为中学生课外阅读资料,《动物知道人性的答案》入围2017年度中国好书奖。《红唇美猴传奇》获得2018年中国好书奖。中央电视台"芝麻开门"栏目特邀嘉宾,在中国科技馆、国家动物博物馆以及北京、重庆、成都、广州、乌鲁木齐等地开展科普讲座100余场次。

咸逸

北京大学前沿交叉学科研究院博士生,研究方向为神经生物学、化学生物学。《生命探究的伟大史诗》译者。

王海艳

中国科学院海洋研究所研究员。主要研究方向为海洋贝类及系统演化,尤其擅长利用形态学和分子生物学技术对海洋贝类进行分类工作。先后主持承担了国家自然科学基金等10余项课题。《贝壳博物馆》译者。

垃圾的前世与今生

扫描海报二维码报名参加

时间:2019年8月4日(日)15:00-17:00

地点:方所青岛店艺术区(青岛市市南区山东路10号青岛华润万象城B168)

主讲人:孙敬华(废弃物处理专家,垃圾减量培训专家。自然之友垃圾减量项目主任)

主办方:

方所

、北京大学出版社、北大博雅讲坛

逼疯上海人的垃圾分类技巧,

你了解多少?

扫描海报二维码报名参加

时间:2019年8月10日(六)15:00-17:00

地点:方所成都店(成都市锦江区中纱帽街8号成都远洋太古里M68-70号)

主讲人:孙敬华

主办方:

方所

、北京大学出版社、北大博雅讲坛

垃圾去哪儿了?

扫描海报二维码报名参加

时间:2019年8月11日(日)15:00-17:00

地点:方所重庆店(江北区渝北四村18号新世纪百货奥特莱斯1层11号)

主讲人:孙敬华

主办方:

方所

、北京大学出版社、北大博雅讲坛

【嘉宾介绍】

孙敬华

废弃物处理专家,垃圾减量培训专家。自然之友垃圾减量项目主任,自然之友微信公众号“零废弃”专栏撰稿人,曾负责“春泥行动-家庭厨余堆肥”“绿色账户”等项目,在《废弃物与生命》系列课程中负责课程研发、活动设计与教师培训。