读诗,在这个年代,成了一件“矫情”的事,是一种仪式感,一种证明自己能诗意存在于迅疾粗糙时代的微妙感觉。

当下的中国好似正在复苏对诗歌的热情。读首诗再睡觉,为你读诗,读首诗后说晚安……一夜之间诗歌铺天盖地,虽然覆盖的媒介,已经从当年的人手传抄变成了今天的移动端订阅和转发。

早在2010年,48岁的诗人张枣因肺癌而早逝。他死在诗歌的新媒体时代之前,只留下不到150首诗。德国汉学家顾彬给他写讣闻:他是一个天才,但他没有珍惜自己的才华。

张枣,湖南长沙人,1962年出生。当代著名诗人,中国先锋诗歌的代表人之一。湖南师范大学英语系本科毕业,考入四川外语学院读硕士,1986年起旅居德国,获特里尔大学文哲博士,后在图宾根大学任教,归国后曾任教于河南大学、中央民族大学。2010年3月8日,诗人因肺癌在德国图宾根去世,享年48岁。

只要想起一生中后悔的事

梅花便落了下来

比如看她游泳到河的另一岸

比如登上一株松木梯子

危险的事固然美丽

不如看她骑马归来

面颊温暖

羞涩。低下头,回答着皇帝

一面镜子永远等候她

让她坐到镜中常坐的地方

望着窗外,只要想起一生中后悔的事

梅花便落满了南山

——《镜中》

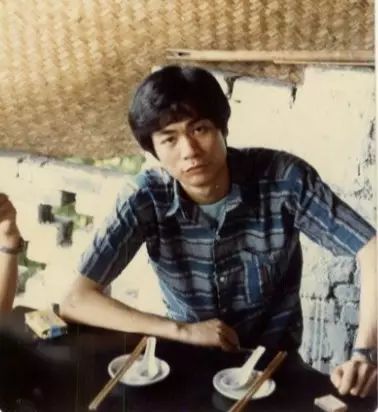

33年前,诗人张枣带着《镜中》横空出世。1984年,清瘦英俊的张枣是当时诗歌界的青春偶像。这位四川外语学院的英文系研究生,22岁就写出了《镜中》《何人斯》这样意境圆融又颇有古典韵味的新诗。

天才张枣,孤独是他的宿命。他被盛赞为“汉风写作”的典范,又被惊叹通晓西方文化的古今。他是一个“不中不西”的人,站在现代,往前张望唐朝李白,往后瞧一眼英国诗人艾略特,他自己也糊涂了,诗人的知音在哪里?诗人存在的意义是什么?1986年张枣只身前往德国,远离了母语和经验之场,欧洲的自由和理性给了他全新的诗学体验,“文化休克”也带给他前所未有的疏离感。

他是这样热爱红尘,一再说,“要生活,有趣的生活”。他迷恋美食,迷恋日常。他甚至会在一个初次见面的朋友家里,脱下身上的皮外套,换取人家阳台上晾晒的火腿。这样一个喜爱烟火气的天真诗人,德国那清冷的智识生活简直要了他的命。

2006年张枣回国。发胖,谢顶,美男子张枣悄然遁形。诗歌在中国的命运也今非昔比,被边缘化的诗歌背后,是注定被边缘化的张枣。诗人北岛痛心:如果张枣选择了回国,就意味着放弃诗歌。张枣最终选择了浓重的生活。

生活抛下了他。

天才张枣,来不及进入一个“光芒四射而多产”的时期(诗人宋琳语),只留下一本薄薄的诗集《春秋来信》。

“一面镜子永远等候她/让她坐到镜中常坐的地方”,让我们凝视这面镜子,再看一次张枣。不然,东方既白,他将在他名字里失踪。

张枣:一个追求失败的诗人

撰文 | 新京报记者张进

张枣是个天才。这最初表现在他的意象派小诗《镜中》里。写下这首诗时,他还未满22岁,而诗中圆润流转的语调、唯美的用字、梦幻般的气氛,足以击中每一个读到它的人。这仿佛一声感喟似的作品,像诗人柏桦所预料的,在八十年代轰动大江南北,与《何人斯》一同奠定了张枣作为一名大诗人的声誉。

张枣写于1984年秋的名诗《镜中》的原始手稿。诗人柏桦提供

知音之悦

在诗歌磁场中相遇

1984年深秋或初冬的黄昏,张枣拿着刚写就的《镜中》与《何人斯》到好友柏桦家中时,对《镜中》是把握不定的。这首在张枣的诗中确实也不属精品。尽管如此,诗中的古风和现代性形成的陌生感,彰显了张枣的明确诗观,如他自己所说:“我试图从汉语古典精神中演生现代日常生活的唯美启示。”他的这一写作追求在不到二十岁时就已开始。

张枣的早熟曾让他的诗人好友们吃惊不小,个中缘由与他的家庭有关。1962年12月29日,张枣生于湖南长沙“出过些人物”的张氏家族,有着“诗是吾家事”的氛围。他父亲是学俄语的,写诗,喜欢普希金,常读俄语诗给他听。

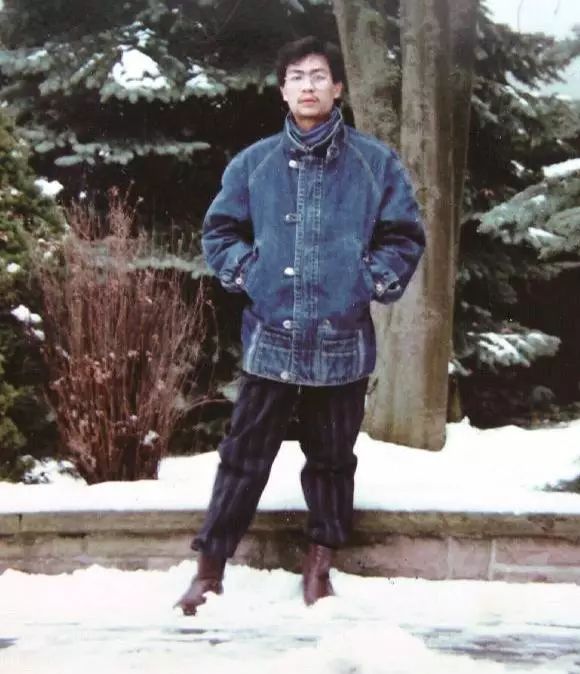

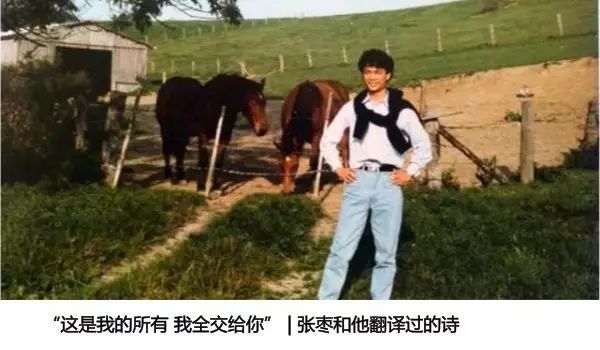

青年张枣

在读书上,张枣被目为神童。不到十六岁,他便考入湖南师范大学,专业是英语。语言方面,张枣的天赋很高,不仅英语,德语、法语、俄语都相当精通,还习过拉丁语,这让他有能力阅读外语诗,并将在外语诗中琢磨出的精微之处放置在汉语写作中;还可翻译他喜欢的保罗·策兰、乔治·特拉科尔等人的作品。他的译作虽然很少,但风格独特,为同行称道。这是后来的事。

大学期间张枣正式写诗,且认定了自己“诗人”的身份,对诗歌的狂热由此而始。那时他经常与韩少功、何立伟等人进行写作交流,但除张枣外,几人都以写小说为主,这交流便让他不甚快意。张枣是个极爱热闹的人,相信“文学是寻找知音的活动”,于是,大学毕业在株洲工业大学教了一年英语后,他终于受不住寂寞,更被当时四川几近沸腾的诗歌江湖所吸引,在1983年考入四川外语学院。在重庆,发生了他“文学活动中最重大的事件,就是遇到了柏桦。”

1987年冬,张枣(右一)、柏桦在孙文波(左一)成都的家中

1983年10月的一个阴雨天,柏桦在武继平的引荐下第一次见到了张枣。这不到一小时的匆匆照面,成为日后两人彻夜“谈论诗艺机密”的引子。关于这次会面,柏桦回忆说,他不太情愿立即承认有个人与自己的诗风接近,还写得和自己一样好,甚至更好,当时他一心只想迅速离开,以后再也不见张枣。

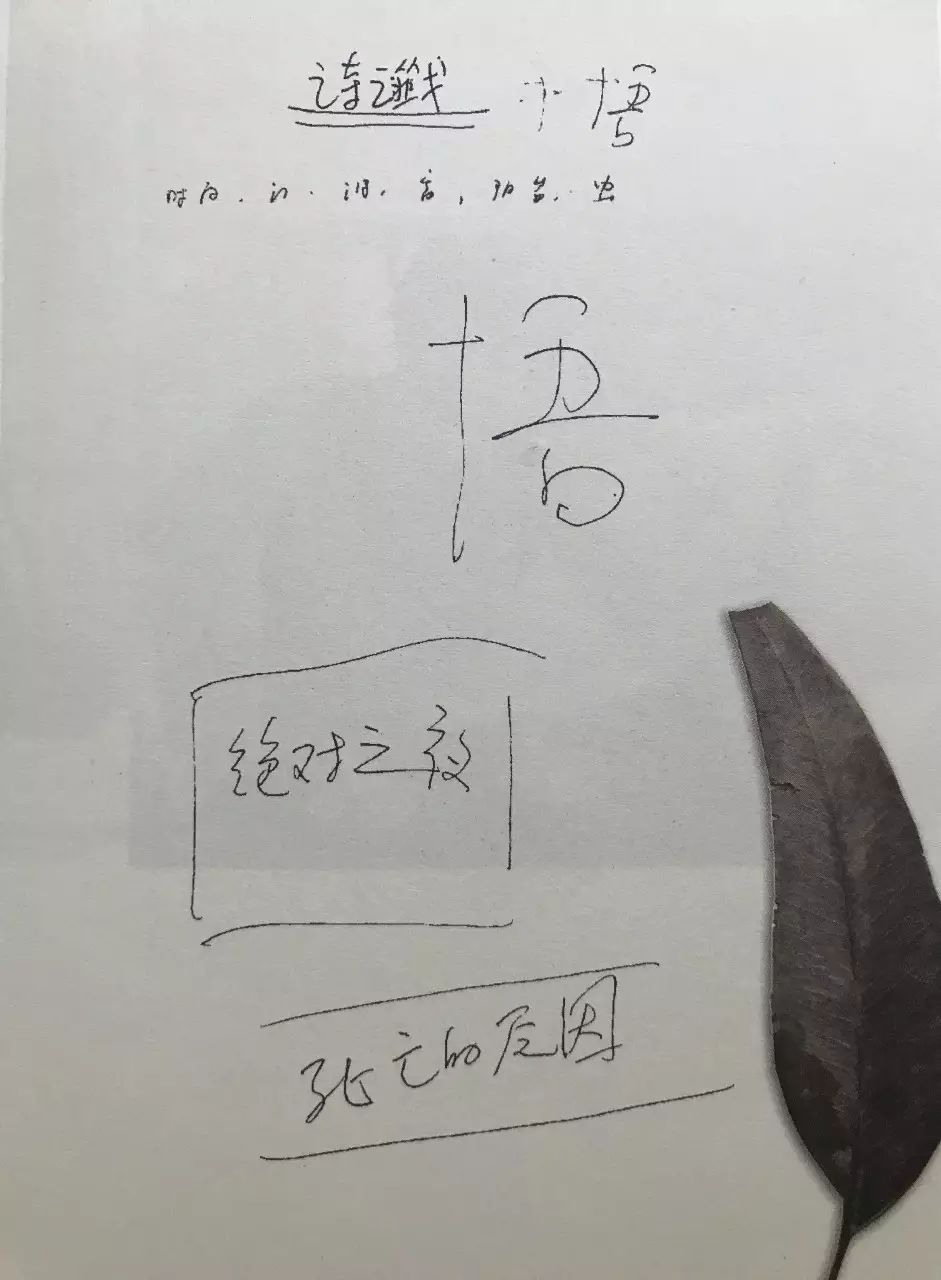

不过不到半年,在一个初春下午,两人还是“神安排”一样的再次接上了头。1984年3月8日,柏桦突然写了一封信,向张枣发出了召唤,而张枣也一直在等这一召唤。那个春夜里,两人抽着烟,绵密的话语从黑夜走到黎明。他们谈到诗歌和娟娟(张枣当时的女友彭慧娟),谈到庞德和意象派,谈到弗洛伊德和死本能,谈到注定灭亡的爱情……

当时,张枣住沙坪坝区歌乐山下的烈士墓,柏桦住市郊北碚,山城交通阻隔,两人又相距三四十公里,跋涉不易,张枣将两人的见面称为“谈话节”。两人为了一起谈诗长途奔波,享受着“知音之悦”,直到1986年夏张枣去往德国。从那时起,张枣过起枯燥孤寂的海外生活,没有朋友,“夜里老哭,老喝酒”,即便在人生最后几年返回中国,孤独的状态也没太多改善。这也是后来的事。

1984年3月8日,张枣与柏桦彻夜聊诗,在一张纸上写下这样的文字。

两人开始“谈话节”不久,柏桦就看到了《镜中》与《何人斯》,之后更有《灯芯绒幸福的舞蹈》《早晨的风暴》《楚王梦雨》等佳作。在那个每所大学、甚至每个班都有诗社的年代,实验性诗歌层出不穷,诗人们对自己的创新往往犹疑不定,张枣却对《早晨的风暴》的重要性很是笃定。这首字词倾泻如锦缎的诗篇被他的诗人好友傅维称为旷世之作。

与柏桦一样,傅维也是张枣那个时期最重要的伙伴。他们办地下刊物《日日新》,在操场上聊纯粹的诗歌,在食堂或街头聚餐,看面馆美丽的姑娘……一段悠游惬意的理想时光,也是张枣“最光华夺目的时间”,宿舍常有成批的诗歌爱好者前去拜访。那时重庆的年轻诗人众多,提出了“第三代”这一诗歌代际的命名,这一切让重庆像极了一个诗歌的大磁场,张枣是磁极之一,另一个磁极就是柏桦。

1985年早春,“第二代”诗人代表北岛去到重庆,在张枣的宿舍与张枣、柏桦进行了简短的谈话。据傅维回忆,谈话在略显拘谨的氛围中展开,张枣率先打破僵局,对北岛说:“我不太喜欢你诗中的英雄主义。”北岛没有做出正面回答,而是平静地谈起了他妹妹的死。北岛到重庆的第五天,张枣、柏桦和北岛等人又去重庆北温泉进行了第二次私谈,各自表达着,倾听着,没有一次争论。相比于英雄主义的集体写作,诗歌的“个人化”(张枣称为“内倾”)是更纯粹、更深刻的方式。北岛后来对自己的早期作品也做过反思,有些“感到羞愧”。

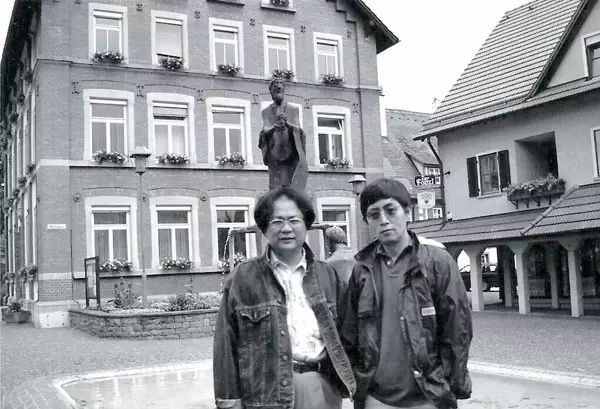

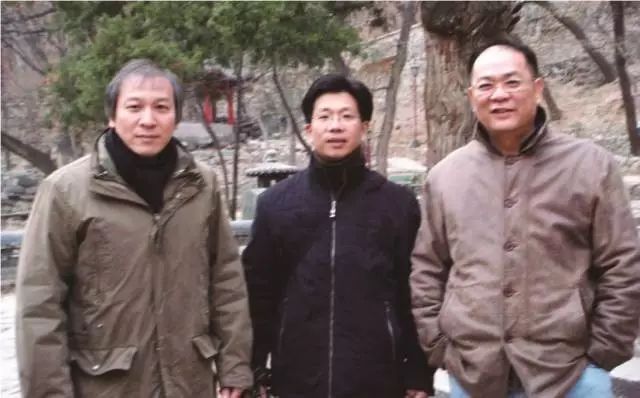

1999年,张枣与北岛在德国。

天才陨落

将生命投入“生活”

沿着“内倾”的创作道路,也因妻子达格玛是德国人,张枣在1986年去往德国。他的离国带有明确的私密目的,用“为铭记一地就得抹杀另一地”的勇气,去追寻“比我更好的我”:“我特别想让我的诗歌能容纳许多语言的长处……我可以完全接受更好的东西,在原文中吸取歌德、里尔克这样的诗人。而且我也需要一种陌生化……知道汉语真正的边界在哪里。”

像北岛、多多等流亡诗人一样,张枣试图用物理上的距离扯开个人与汉语的关系,以更好地理解汉语,用古典汉语精神勾连西方的现代性,乃至“发明一种自己的汉语”,实现现代汉语的古典意义上的现代性追求。

1986年,张枣刚抵德国不久。

同“发明一种自己的汉语”相符合,张枣提出“元诗”理论,认为作家把写作本身写出来的手法是现代写作的重要特点,即对自身写作姿态的反思和再现。这一理论强调诗人的语言意识,就像布罗茨基所说的:“语言不再是诗人的工具,相反诗人倒是语言延续其存在的手段。”在《卡夫卡致菲丽丝》《跟茨维塔耶娃的对话》等诗中,他的创作理论被实践,取得了非凡的效果。

可惜,张枣烟抽得太多,酒喝得太多,写得却太少,生前只出版了仅六十三首诗的《春秋来信》。不过,他是自信的。1996年春节之前几天,张枣飞抵上海与陈东东见面,手上拿着《春秋来信》的诗稿雏形,喝酒时不止一次对陈说:“我是个大诗人……”

2009 年,张枣(右)与陈东东(中)、宋琳(左)在北京大觉寺。

见面之前,两人一直通信联络。在信中,张枣多次向陈东东怨诉德国生活的寂寞。在那里,他失去了知音,更无掌声,深觉自己像一块烧红的铁,哧溜一下被放到了凉水里。在德国生活的近二十年里,张枣在特里尔大学读了博士,在图宾根大学教了五年学,离婚又再婚,有了两个孩子,担任在海外复刊的《今天》的诗歌编辑。日子算不上跌宕,更没有什么大的创伤,只是乡愁浓烈。这时张枣的想法与去国前有了转变,觉得在海外得不偿失,开始“渴望生活在母语的细节中”,认为自己作为诗人的命运只有回到祖国才能完毕。

2005年,张枣受聘到河南大学任教,多半时间都在国内;2007年下半年到中央民族大学文学与新闻传播学院任教,算是彻底回了国。在国内的日子,张枣投入到声色犬马之中,几乎没再写东西。素有“饕餮”名声的他回国像回到天堂,狗寻骨头似的四处找美食,好友陈东东、傅维等人对他爱吃这一点都印象深刻。

关于张枣回国,北岛回忆说:“我深知他性格的弱点,声色犬马和国内的浮躁气氛会毁了他。我说,你要回国,就意味着你将放弃诗歌。他完全同意,但他说实在忍受不了国外的寂寞。”

1984年,左起:翟永明、欧阳江河、张枣在成都。

尽管回了国,张枣的内心依旧没有着落,吃喝之后总感叹“生活没意思”。这种生活一直持续到2009年末被查出肺癌晚期。2010年3月8日4点39分,张枣在图宾根大学医院去世,享年不足四十八岁。诗歌界和艺术界举行了纪念会,“今天”论坛从3月9日起改为黑色背景三天,以表哀思。

一生短暂,张枣写下的诗只百余首。但他的写作“如履薄冰”,稍不满意就销毁,在这种自我苛求下,诗少是应有之义,也可以说是一个真正诗人的自觉。汉学家顾彬曾说,张枣浪费了自己的才华,然而张枣也早已这样说:“写作就是一件无用的事,是浪费生命、青春年华的颓废行为……就是追求失败。”

在追求失败中,张枣一边慢慢写诗,一边将生命投入到“生活”,将生活的甜苦转换成张枣式的诗性,最后在众说纷纭中“藏到自己的死亡里去”了。

柏桦、陈东东、欧阳江河谈张枣

采写 | 新京报记者柏琳

张枣无比渴望知音。他所作的几乎每一首诗,都在寻找一个倾诉的对象,甚至自己也可以是这个对象。寻找知音,源于张枣那颗孤独的诗心,需要共鸣才能跳动。

很多诗人都是他的朋友,按张枣的说法,是“追踪最知心的密友”(《纽约夜眺》)。于是,《春秋来信》赠给臧棣,《到江南去》献给钟鸣,《大地之歌》赠予陈东东,《秋天的戏剧》属于柏桦……古典意味的知音难题,被张枣融进了现代诗歌:“现代人如何在一种独白的绝境中去虚构和寻找对话和交谈的可能性?”张枣在“知音”眼中,既敏感于自身,又对诗歌的公共性有着罕见的直觉。

柏桦

《镜中》是给世界的见面礼

柏桦,著名诗人,西南交通大学中文系教授。著作有诗集《表达》《往事》,长篇随笔《去见梁宗岱》,回忆录《左边——毛泽东时代的抒情诗人》等。

新京报:1984年,张枣迎来个人写作上的第一个收获季。《镜中》《何人斯》等一批诗作横空出世,你当年作出预言——《镜中》是一首会轰动大江南北的诗,为什么这么说?

柏桦:人们读诗并对一首诗的成败作出判断,一般靠的都是平日的修养和当场的自觉。1984年,我已过了写作的学徒期——对一般现代诗的套路很熟悉;这一年从春天起,我和张枣在诗艺上一直不停地相互激励,使得我对他意象诗和戏剧化的写作技法也更加熟悉。

这就是我说的读诗和判断诗的平日修养。当场的自觉判断虽显得虚无缥缈,但由于有了平日的修养,也还是具有一定说服力。这首诗是张枣给世界的见面礼,见面礼不能太困难,太复杂,一定是刚刚好,但也需要一点与众不同之处,这些张枣都机缘巧合地在这首诗中做到了。这首诗的读者面注定会广大无边。

新京报:上世纪八十年代的重庆,四川外语学院和西南师范大学有两个诗歌圈子,前者以张枣为首,后者以你为首。当时的张枣表现如何?他的最初习作被人称作“汉风写作”的典范,该如何理解这种“汉风”?

柏桦:他的才华和魅力主要表现在他对现代诗的精细理解方面。譬如他是当时我遇到的真正最懂得W.B.叶芝的中国诗人,他曾对我详细分析过叶芝的诗歌技巧(通过叶芝的《在学童中间》),令我倾倒。而“汉风洋味”,“化欧化古”,这是张枣一开始写诗就遵循的诗艺,这个诗艺也是自闻一多以降,到卞之琳以来的一条传统诗艺路径。

新京报:《镜中》得到人们过分渲染,可能导致读者误以为这一首或者这一类诗是张枣书写中最值得关注的部分,而这样做是否不仅无助于人们对张枣诗艺的抵达,反而会限制张枣的意义?

柏桦:这也是许多诗人的命运。读者不愿意诗人多变,而诗人注定是多变的。读者总是想把诗人限定在早期处女作(成名作)的这一形象上,而诗人总是要向他的处女作告别。早年的戴望舒是这样,他就很不喜欢自己的《雨巷》,虽然他知道这首诗是万人迷。后来北岛也不喜欢别人一说他,就说《回答》。张枣同样如此,他写出《镜中》不久,就知道他可能被《镜中》遮蔽。后来我们读到他在德国写的很多更好的诗,譬如《云》——一首令人肃然起敬的伟大的诗——理解起来太复杂、太困难了,连诗歌专家都束手无策,何况一般读者呢?

《春秋来信》

作者:张枣

版本: 北京十月文艺出版社 2017年2月

陈东东

他是在语言内部工作的诗人

陈东东,著名诗人。出版有诗文集多种,主要作品包括诗集《夏之书·解禁书》《导游图》、诗文本《流水》和随笔集《黑镜子》《只言片语来自写作》等。

新京报:张枣1986年去了德国,以这一年为界,他国内和国外的作品变化很大。他是中国大陆诗人中最早侨居域外者之一,是异域经历导致了他的变化吗?

陈东东:一个诗人的经历、经验,他所面临的时代和现实当然对其写作构成重要影响,但其实又无关紧要,尤其像张枣这样在语言内部工作的诗人。张枣写诗的初衷明确,在近三十年的写作进程里他奋力拓展,但并没有路向的转变。他的生活大概有过那么一两个节点,这情况谁都会有。不过推进或阻碍其写作的因素,却主要来自他的写作本身,譬如对自己写作意义、可能性的想象和实验等。

新京报:张枣热爱红尘,诗人北岛曾对张枣说,他如果回国,就意味着放弃诗歌。张枣完全同意,但他实在忍受不了清冷的德国生活,这段时间你和张枣有密切联系,如何看待张枣的性格和命运?

陈东东:距离太近未必是一个较好的视点。据我所知,张枣去德国,近二十年后又去河南大学和中央民族大学教书,主要因为生活的原因,而非诗歌写作方面的考虑。像他那样对汉语诗歌抱有坚定信念的诗人到哪儿都一样——写得畅顺或写不出来,并不会过多受到环境的影响。

说他回国就意味着放弃诗歌,不过是一种担心,事实上他不可能放弃,在“告别孤独堡”以后,张枣并非没有写出高质量的诗歌(譬如《父亲》)。在语言内部工作的诗人自有其写作生命的节奏,或许跟其命运节奏刚好同步,也往往并不相干。而且,一个诗人的不写、写不出,对他而言很可能比写、比毫无阻碍地一直写下去更有意义。

新京报:张枣去世时,德国汉学家顾彬写讣闻:他是一个天才,但他没有珍惜自己的才华。而张枣的学生、诗人颜炼军在评价老师时,认为“浪费”是张枣诗歌的抒情能量。你如何看待张枣的“浪费”?

陈东东:我想张枣其实把自己在汉语诗歌方面的才华非常当回事。他曾不止一次表示只愿意用汉语写诗,而尽可能不用汉语去写别的东西。他的文章很少,那篇被他称为第一次散文试写的《枯坐》出现得很晚,没来得及有第二篇。不想把才华用在别处、而只专注于诗歌写作的态度,不应被视为不珍惜——而是实在太珍惜了。

另一方面,张枣说他无时无刻不在头脑里写诗,尽管落到纸上的诗作少了点儿,但这同样是太珍惜的结果。张枣曾说起过,德国人为了百分之一百地做好一件事情而宁愿付出百分之三百的努力,并高度推崇这种“浪费”精神。在对待汉语诗歌的才华这件事情上,他大概就有这么一种“浪费”精神。我倾向于不要随便说他是一个天才。

《张枣随笔选》

作者:张枣

版本: 人民文学出版社 2012年4月

欧阳江河

诗人对自我的苛刻,是一种诗歌遗产

欧阳江河,著名诗人。1979年开始发表诗歌作品,著有诗集《透过词语的玻璃》《谁去谁留》《事物的眼泪》,评论集《站在虚构这边》。

新京报:张枣属于第三代诗人。与第二代诗人(朦胧派)那些与意识形态紧密联系的作品不同,第三代诗人在上世纪80年代开启了“个人化写作”的诗歌潮流,你如何看待张枣对第二代诗人的反抗?

欧阳江河:张枣与朦胧诗派存在巨大差异。他是湖南人,受到楚地南方古汉语的影响,又受多层次西方文化影响——他懂英语、德语、法语,很有语言天赋。张枣和第二代诗人的差异在气质上,他和北京的诗人很不同——他很“南方”,但不是那种把玩和自恋性质的江南气质,而是一种来自楚文化、有“蛊惑”性的野性“南方”。另外,张枣信奉唯美主义,更贴切地说是一种“幻美”。他年轻时很帅,女孩子喜欢他,他也愿意讨女孩喜欢。这个人没有“社会抱负”,不写沉重的“大格局”诗歌,而呈现一种轻盈、清逸的风格。第三代诗人比较主流的代表,也许是强调世俗生活的于坚和韩东等人,但张枣不具有代表性,他是“个人”的。

新京报:张枣的诗有古典韵味,同时带有形而上的哲理性意味,他本人说这是一种“元诗写作”,但被一些人看做是“纯诗”,“元诗”和“纯诗”,这两个术语是否都在强调张枣诗歌和现实的隔阂?

欧阳江河:张枣的“元诗”并非“纯诗”,他1986年去了德国,对德国“爱恨交织”,一方面德国(西方)拓展了他对诗歌的看法和生活经验,另一方面又痛恨德国,包括他不幸的跨国婚姻、和导师的决裂等,这些经历的影响不可避免。此外,他是一个有享乐主义气质的诗人,离开中国对其本性是一种扭曲,比如他对中国美食的热爱在德国就被阻断了。这些“扭曲”使他的诗带上了现实性,同时这种“扭曲”给了他的诗歌以力量。

张枣的现实感,不是指社会责任,而是一种个人自传性质的真实存在感。他的诗歌,是纯粹中带上了“居中调停”的气质——既不左也不右,既不东方也不西方,不是青春写作,也不是老年写作。

新京报:回到当代中国诗歌现场,结合中国现实流转和诗歌写作等诸方面的新困难,如果回顾张枣留下的诗歌遗产,你认为张枣对他身后的汉语诗歌写作具有什么启示?

欧阳江河:张枣写得少,强调“困难性”,导致其诗歌质量很高。我不知道现在的诗人为什么写得那么多,而且那么快?就诗歌写作的纯洁度而言,张枣的“少”是以少胜多。他是完美主义者,很少有失败的诗歌。诗人对自我的苛刻,本身就是一种诗歌遗产。

另外,张枣对于母语具有罕见的敏感。他如何把敏感的天分变成文本,进而变成汉语诗歌的共同遗产,甚至力图见证时代——即个人的天分在变成文本的过程中,如何与诗歌的公共性发生关系,我觉得这是张枣留下的余味。

《亲爱的张枣》

编者:宋琳 柏桦

版本: 中信出版社 2015年9月

本文整理自2017年5月6日《新京报·书评周刊》B01、B02、B04版;作者:柏琳,张进;编辑:柏琳,张进。未经授权不得转载。

▲

5月6日《新京报》B01版~B12版

「点击图片直接浏览」

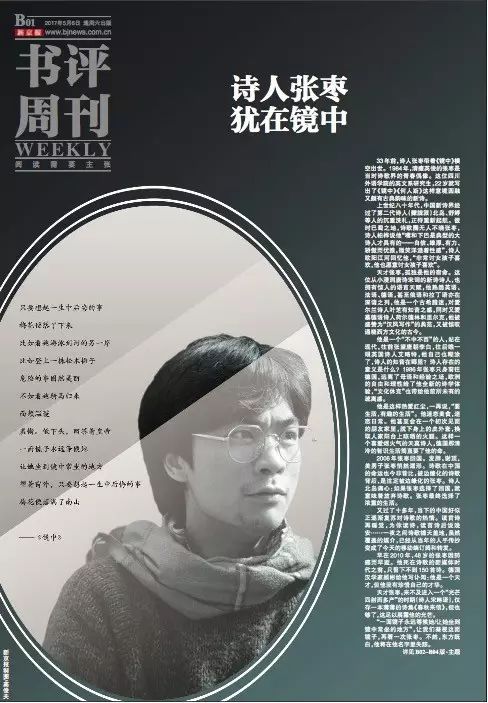

「主题」B01 | 诗人张枣 犹在镜中

「主题」B02 | 张枣:一个追求失败的诗人

「主题」B03 | 张枣三味:樱桃之口感

「主题」B04 | 圆桌会:纯粹的苛刻,守望一切

「非虚构」B05 | 赫德的中国岁月:喜爱并不等于情爱

「艺术」B06 | 走进当代音乐那片陌生的树林

「社科」B07 | “人类所做的挣扎都是相似的”

「历史」B08 | 变中谋稳:明清以降中国社会如何谋求时局稳定?

「天下」B09 | 摆脱预期的性别意识 人才真正获自由

「新媒体」B10 | 经验的丰富性,在阅读中升腾

「书情」B11 | 《地球小孩的天气书》等8本

「温故」B12 | 石挥谈艺:纸上的戏、梦与人生

▼

直接点击 关键词 查看以往的精彩~

点击“阅读原文”去我们的微店看看呀~