探索生活的更多可能性

“这个人三观很正,你要向他学习。”

“这部剧越来越狗血了,三观不正。”

小时候看电视剧,我妈常常“寓教于剧”,通过虚幻的人物来教育我,剧中的人物仿佛隔壁家的孩子,被母亲褒奖的,往往有一顶三观正的帽子。

如今我妈很忙,即便她仍然有大把时间追剧,也没时间拍着我的脑袋教育我,告诉我不要做陈俊生,更不要成为男版罗子君。

他本来想要我向贺涵叔叔学习。

后来做罢了。

与此同时,流行剧目要经过“三观”的检验。

三观不正,就要挨批。

尽管我有时质疑流行剧的趣味,但是,这种以三观之名批判文艺作品的观念,也让我怀疑。

其实,当不符合预期的情节出现时,我更享受毁三观的感觉,而不会感到:“这是在传递不正的三观!”

文艺作品应该三观正吗?但是三观又是什么呢?社会主义核心价值观我认,但当人们在说“三观”时,似乎指向的是政治正确却不仅仅是政治正确。他眼中的“三观正”,泛指了一切他觉得对的东西,不对的,让他发自内心恶心的,就是三观不正。可即便是常识,不同人也有不同看法,对错,更是难以判断的。

很多作品的内容,谈及争议地带,这种争议,是一方眼中的对,一方眼中的错。如此,能够轻易给它一顶三观不正的帽子吗?

一个话题,多数人的意见未必是对的,类似例子古往今来都很多,那些先锋的艺术观、叙述手法,最初只有小部分人认可,但可以因为这样,就要说它三观不正吗?

这也是存疑的。

首先,三观正不正要如何评判?

就以前不久很火的《我的前半生》为例。罗子君的做法,很多人评论过了,更多的人认为她早已与抢她老公的头号小三成为同胞。但从故事情节出发,罗子君做错的便是没有把握好与闺蜜男朋友的距离,尽管这充满了不可控的条件。如果我们看到结局,会发现罗子君承担了代价,而不是和贺涵就此在一起,这种结局,恰恰照顾了所谓“三观”,从这个角度来看,《我的前半生》反而迎合了传统伦理。所以,你说它的三观如何?

倒不如不谈三观,跳出这种话语。罗子君做事的逻辑可以被拿来讨论,而不是被拿来教育别人,说这人错了,你可千万别学她。

艺术作品要警惕趋近于教科书。一个故事,不同人物,包含的观念众多,当你说不敢苟同一部剧的观念,可以先问问这到底是整部剧的观念,还是某个人物。

或者说,不敢苟同本身就是这部剧可以传递出来的一个样板对照。我们已形成的三观不会被轻易改变,因此在故事面前,我可以有自己的判断,这并不影响我听完这个故事。

有时候,我们是“少数人”。比如我,有一次在一面倒的评论下尝试交流想法,然而更多时候换来了无脑的谩骂。其余的是在说,如今这个时代,影视文化本身就是在教育,如果都是这样的剧,孩子看了会怎样?

可为什么会都是这样的剧呢?影视类型并非一方存在另一方就会灭亡。

相似的感觉让我想起来另一段话:“影视作品不该提及lgbt,不然以后我们的孩子看了怎么办?”

他们好像牙痒痒:从小到大满眼异性恋文化的LGBT人群为何没有被掰直。

确实,有的观念如果彻底给了小孩子,伴随他们成长确实有太多不稳定因素。可是,小孩子没你想象的那么弱,他不是今天看了一部LGBT片子,明天就转性

。

部分家长认为:

当某种观念存在于文化作品时,这个观念将充斥在所有人的生活之中。

但我认为这是一个夸张的臆测,并且我们有能力进行有益的尝试,比如从电影的分级制度开始。

电视剧里的“娘娘腔”只是娘娘腔,没人告诉你娘娘腔是好的还是坏的。

这本就不是好坏的问题。

所以当喜羊羊引发儿童犯罪时,我不能认同影视文化的影响力取决于影视文化本身,否则我还要担忧国产动漫的暴力程度。

我享受毁三观的感觉,它泛指那些颠覆大多数人一般看法的人、事或物。

而不是摧毁你原本就有的观念,让你只接受最新传递来的事物。

呈现正面事物的阴暗面,自然挖掘了其深层次的可能性。而展现次面事物的另一番景貌,似乎是在帮不同的人解绑。

身边一个性格比较女性化的男性朋友就和我探讨过,毁三观究竟以何种形式毁才是有正面意义的。在他看来,“娘炮”一词的出现让所有女性化的男性沦为同一种样貌。而大呼毁三观的人们所看到的画面,无非是直播软件上妆容辣眼、举止怪异却迎来不少人气的网红。

因为辣眼睛,所以他们就是恶心的,不该存在的吗?

与其固守单一三观,不如大大方方接受“毁三观”,这未尝不是一种文化自信的体现。

朋友认为,所谓有意义的毁三观不是让人们看到令他们感到不舒服的群体,不是血腥暴力的视觉刺激。

而是看到这样的群体同样创造着社会价值,他们身上也有美感,其中一部分确实是不好的,但这个不好和他的身份无关,仅仅是所有群体中都有的好与不好。从而颠覆对其偏见的观念。

有人喜欢阳刚的男生和温婉的女生,有人欣赏酷帅的女孩和柔美的男孩。想成为什么样的人是自己的标准,而不是要绑架别人。

我选择自己喜欢的东西,但不能去控制别人喜欢的东西。这是在相处空间里找到更大的自由。

被区别对待的群体,往往更能包容多元,因为他们的身份逼迫自己只能眼界开阔。当没有身份逼迫我时,我愿意尽可能地了解更多人的真实样貌。所以“娘炮”这样的词作为调侃出现,我可以接受这样的无聊幽默,但认真冰冷的评价别人时,或许有更合适的词语。

因此在将次面事物的正面面貌呈现出来时,毁三观的意义是为这些被区别对待的人解绑,不再是舆论的一边倒。

同样的,将其他方面的问题呈现在文艺作品中,应该得到鼓励。而不是按照“宣传不良价值观”的想法心生抵触。

在我曾经参加的演讲比赛中,评委曾提出演讲内容不要选择这么小众的,否则无法引起共鸣。我认为我们需要共鸣式的演讲,因为享受他们的表演就像看一部商业电影,为了“感恩母亲”、“致敬青春”而感动,但我们也更需要那些小众的东西被拿出来,以毁三观的方式告诉别人,这样的群体不该被日夜嘲弄,或是那样的群体你第一次听说。

同样的,在大学的征文比赛中,流畅的文笔和共鸣式的抒情更能拔得头筹。例如谈及故乡时,最好是怀念故乡、热爱故乡。但可不可以换个角度,描写一些童年遭遇不幸从而留下阴影的孩子们对于故乡的恐惧感呢?

这样的题材就成为了不符主题,因此最后选出的作品确实优秀,想法却极为相同。

也许有人会认为,真正优秀的作品总不会被埋没的。确实如此,但在这土壤上,松松土总归是帮助他们成长,他们在变化。免去走向优秀终点的作品英年早逝。

总体而言,在文艺作品的呈现中,“三观正”是个极难界定的标准。但我们为什么要呼吁三观正呢?如果三观正极难界定,又何来教育层面的普遍标准呢?

其实呼吁三观正的出发点是让我们在观念上减少对他方的伤害,因此在初级阶段,类似于“不能做损人利己的事”这样基本的共识,很容易得到认可。

作品中的角色按照此种行为划分也黑白分明,可随着行为的复杂化,任何观念或动作都会有一定程度上的利与弊,对不同群体有着不同影响,因此三观正在这个阶段确实极难界定。而文艺作品跳出基础阶段表达深层次内涵时,必然要面临这个问题。

所以,当我们是观众,不妨跳出三观话语。尊重他人的表达,否则我们将成为单一话语的帮凶。

-end-

今日话题

你最不能认同哪部文艺作品?

文字 | 吴宪达

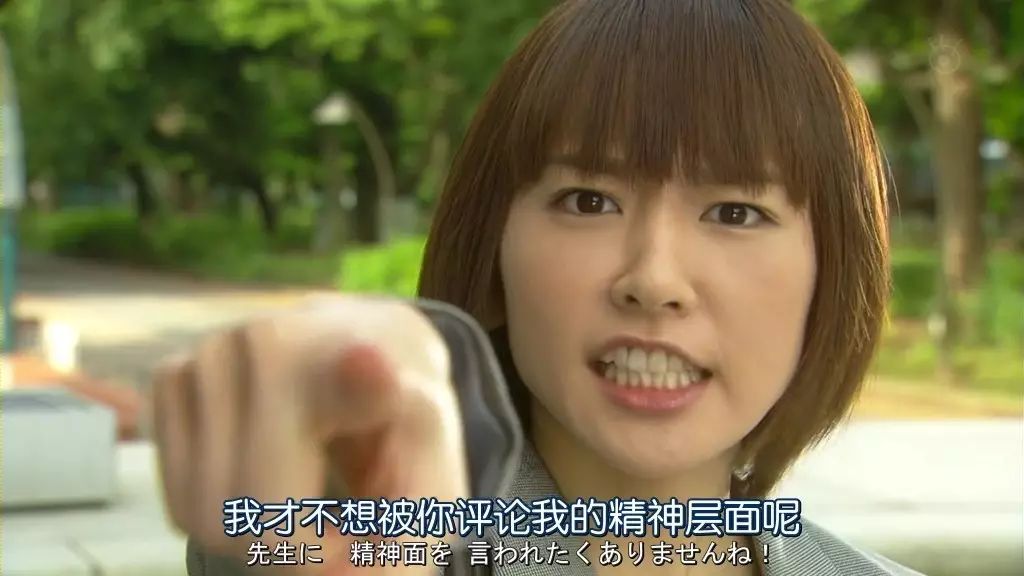

图片 | 豆瓣

编辑 | 吴宪达

about 706

706青年空间位于宇宙中心五道口,是中国第一家青年空间。706已经举办了上千场活动,发起了数十个创新项目,世界各地有趣好玩的青年人在此汇流。我们试图创造一种新型的实体空间形态,孵化具有潜力的合伙人项目,通过社群式的学习,倡导一种新的生活方式和教育理念,让青年人探索生活的更多可能性。

长按二维码,关注706青年空间