没有市场经济就没有绿水青山 #W13

yevon_ou:

环保分子才是导致“

不

环保”的最大原因

一

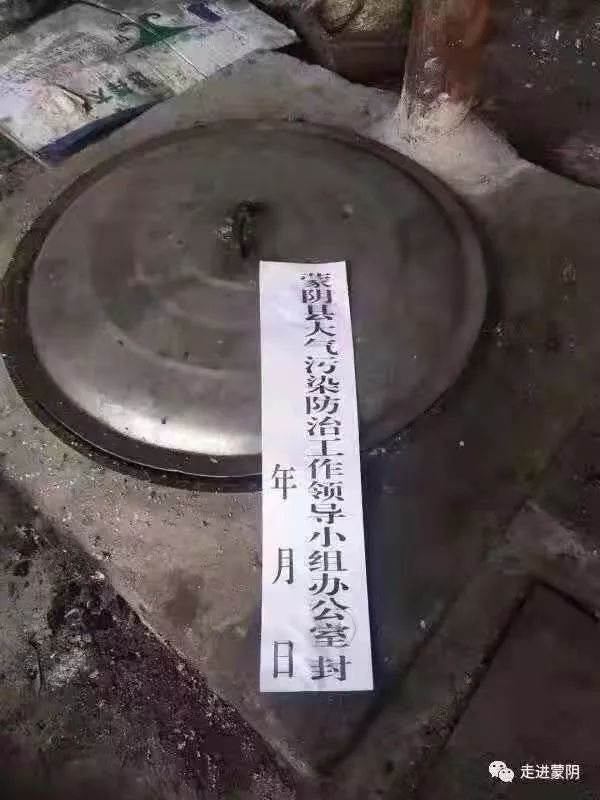

9月4日,生态环境部通报临沂市兰山区及部分街镇急功近利搞环保“一刀切”问题。

这个兰山区平时做环保不那么下力,等到要考核问责了,为了提高排名,赶紧让餐饮企业大面积停业,400余家板材企业停产。

有人反映上去,上面派人明查暗访,于是有了这么一个通报。

这事是谁的错?兰山区有错。官员为了保政绩、保官位,紧急让企业停产,当然是不对的。你们就不能为企业担点责任吗?其他方也有错,就不说了。

我跟他说,很多人错误地认为,市场经济在发展经济上很成功,但不能解决环保问题。实际上,市场经济改善环境比什么都厉害。

中学时上地理课,老师讲到黄河已经变成“悬河”,在有些地方,河水高于地面十几米,如果决堤,会不得了。

那时候我替住在“悬河”边的人担心不已。但又想:中国这么多厉害的专家,又有集中力量办大事的优势,解决这个问题应该不难吧?

黄河之所以变成“悬河”,是因为河水含沙量太多,泥沙不断沉积,河床抬升,这个很难解决。

也很难。只有在黄土高原恢复植被,才能减少泥沙。但是,黄土高原上生活着那么多人,他们要开垦,要烧柴,植被很难恢复。

老师还提到,说飞行员飞过中国大地,看到的大片地方,是没有绿色的。中国的绿化程度,处在全世界较低的水平。

历史上,水灾频发的黄河始终是大一统王朝头疼的问题。

元朝治理黄河,聚集大量劳工,使得韩山童、刘福通有机会造反,最后把蒙古贵族赶回了草原。

大把银子投入到黄河的治理工程中。河道总督衙门成为肥缺。

要是哪个朝代,黄河变清了哪怕几天,也会被当成天大的“祥瑞”。

二月河的小说《康熙大帝》,第三卷《玉宇呈祥》,还特意安排黄河变清,以证明康熙之“圣”。

这当然是小说家言。实际上,康熙死去后的1727年,黄河变清了20多天,这已经是历史最长纪录。康熙时候,即便黄河偶尔清几天,也跟康熙关系不大。

水土保持领域的顶级的著名专家朱显谟说:“黄河水不清,我死不瞑目。”

而十几年前,黄河突然就变清了。在非汛期, 80%以上的河段是清的,而且一清就是十几年。以后还会继续清下去。

在延安,植被覆盖率从2000年的46%提高到2014年的67.7%,水土流失得到有效遏制,输沙量减少了58.4%。

有人会说了,这些地方变绿,是政府搞“退耕还林”的结果,和市场经济有什么关系?

由于市场经济的快速发展,无数人从黄土上迁徙出去,来到城里里工作,不再土里刨食。原来烧柴的人,到城市里以后,改成烧煤气。

如果不是人口大规模搬迁到城市,根本就无法执行“退耕还林”。

实际上,由于人口搬离,即便政府不搞“退耕还林”,大自然也会“退耕还林”。

黄河变清的第二个原因,是大量的挖沙船,把黄河里的沙子挖走,运到城市做建筑材料。

有些地方,居然还以环保的名义限制挖沙,使得民营企业很难拿到挖沙许可。

黄河当然还不算完全治理好,但是,它已经比历史上任何时期都要好。而且以后会更好。

像明代潘季驯,提出“束水攻沙”,收窄河道,加大水流速度,来冲走沙子,这已经算是治河史上非常难得的创见了。

甚至现代,有不少人历史学家相信,中国古代之所以要大一统,是因为要集中全国力量来治河。很多人还挺相信这种“理论”。

只有市场经济才能解决这个困扰中国几千年的最大的环境生态问题。市场经济无为而为,以令人完全意想不到的方式,让黄河变清了。

古人怎么也不会想到,人口会大量搬离黄土高原,更不会想到,让他们苦恼不已的黄河沙,会在某一天变成能卖钱的宝贝。

说完黄河的例子,我跟同学说:你在基层,想必很清楚,人们都搬到城市以后,农村恢复了多少绿水青山。多少原来的乡村道路,已经树木丛生,无法通行。

我说,这都是因为人们集中到城市以后,才能以较低成本烧煤气。以前哪能容那些树木生长,早早就被砍了烧柴了。如果人们还是分散在农村,那煤气的运输成本得多高?再说,分散在农村也不容易赚钱,哪有钱烧煤气?

他所在的林场,1990年代卖木材,可以卖到1000多元/立方米。那时候,他们的木材很多卖到江苏。人们买了木材做家具,做建材。比如建筑工地上的脚手架,以前主要就是用木头搭的。

但是20多年过去了,其他物价涨这么多了,可是木材仍然卖1000多元/立方米,有时候甚至卖900多元/立方米、800多元/立方米,最低还卖过500多元/立方米。

做家具,更多使用复合板。建筑工地上的脚手架,也不再用木材搭。

同学说,的确如此。以前“退耕还林”,一块田地放弃耕种,要发一笔补贴,现在搞“占补平衡”,同一块地,又发一笔补贴。

“占补平衡”是什么意思呢,就是有些城市,占用了耕地来建设房子,为了保证耕地不减少,就要在偏远的地方开发同等数量的耕地。

同学说,现在谁还种田啊。农民把林地变成耕地,也就是第一年做给上面看看,拿到补贴,第二年就不会再种了。