有一人,家世显赫,自小聪明。与当时名人,谈笑风生。

小时候去见某前辈名人,跟守门人说“我是你们家老爷亲戚。”得到了接见。“啥亲戚啊?”“我祖宗给你祖宗问过礼!”

前辈名人还算客气,说这孩子“锐气尽出,目无尊长,一定能成大器!”——我觉得最后这句话言不由衷。

这人成名,是因为跟哥哥一起收留了某被迫害逃犯。出事了,他跟哥哥还有老母亲争着要担责任。最后哥哥被处决了,他自己成名了:真是个有担当的好孩子啊!

后来当了地方官,搞搞教育,还挺好的;偏决定以平天下为己任,于是出兵处理地方盗贼。

战败。战败。战败。

城池被围。好在他为人好,名气大,有平时受他恩惠的人跑去叫救兵。解决了。

最后自己的城还是被攻占了,妻儿都被捉了。

回中央做官吧,文章写得好,认识的人头也熟。

但在实际操作上,每天跟宰相过不去。

宰相的儿子打赢了仗,娶了对家君主的儿媳妇。他就来冷嘲热讽,“哟呵,这不就像是周武王搞定了纣王,把妲己给了周公吗?”

宰相要远征北方平异族,“哟呵,您还真去呀,搞得跟苏武牧羊那会儿似的。”

宰相因为粮食紧张、喝酒误事,要禁酒,“哟呵,圣人都喝酒呢。夏朝商朝都因为女色丢了天下,您这逻辑,是不是要禁止婚姻啊?”

史书说他“负其高气,志在靖难,而

才疏意广

,迄无成功。”——想平定天下,但才华不够,没成功。

志大才疏

这个成语,就由这位开始。

当然,这位私下里是个大好人,而且确实懂事。小时候除了能跟前辈名人认祖宗,还懂得让梨呢。

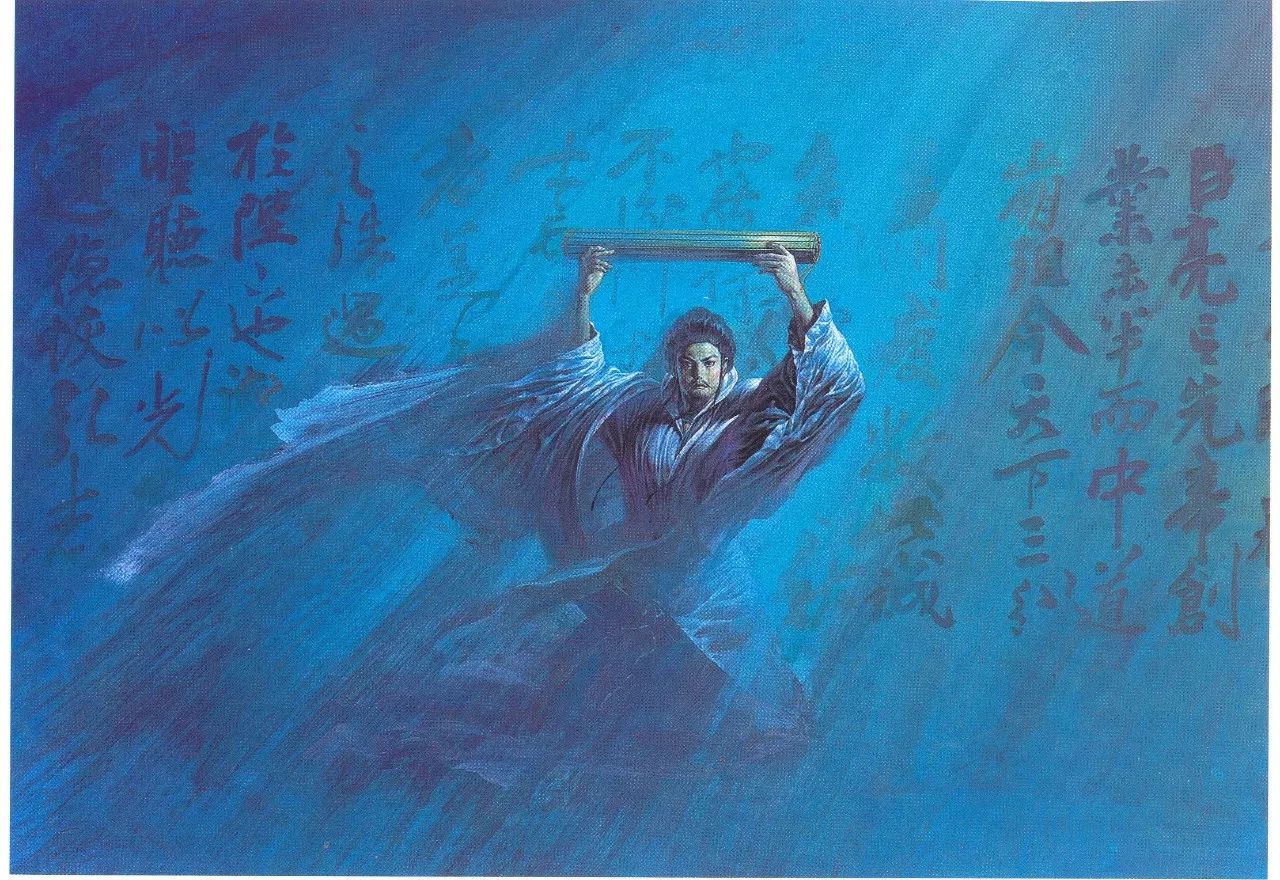

那就是我们可敬可爱的

孔融孔文举

了。

送个彩蛋。

击鼓骂曹的狂生

祢衡

,说只有

孔融和杨修

算是有才华。这三个人最后或多或少,都是因为触了曹操的逆鳞,被搞掉了。

从道义角度,他们都算奉事汉室的贤人。但从事实角度,公元195年后若无曹操(与荀彧)平定四方,确实天下就没有汉室了。曹操虽然篡汉,到底是在他活着的时候,让汉室名义上续了二十来年。而他们三位志在平天下,确实也没为匡扶汉室干成什么事——主要就是吐槽曹操了,而已。

公元207年,刘备四十七岁,奔走半世,髀肉复生,为刘表部下。

诸葛亮时年二十七岁,茅庐三顾,加入刘备。长期计划,为刘备规划隆中对。短期计划,拉拢刘琦,招募流民。

两年后刘备依靠刘琦与新招募的军队为筹码,诸葛亮亲自出使东吴促成孙刘联盟,击退曹操。

依照诸葛亮的规划,刘备五十岁,得到了荆州。五十四岁,得到了西川。五十九岁,得到了汉中。六十一岁称帝。诸葛亮为丞相,

录尚书事

。

刘备六十三岁,召来诸葛亮,明明白白地当所有人下诏令说:

“君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;

如其不才,君可自取

。”

还怕说得不清楚,写诏书给后主:“汝与丞相从事,

事之如父

。”

诸葛亮亮的回应是:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!”

刘备死,后主给诸葛亮

开府权

,有自己独立办事机构。再加益州牧。加上之前的丞相录尚书事权柄。于是政事无巨细,咸决於亮——无论大小,都是诸葛亮说了算。

经历夷陵大败后,蜀汉名将劲卒,一时尽丧。魏国带头的诸位比如王朗王司徒,热情洋溢地给诸葛亮写信,劝他举国投降算啦,撑什么撑?

诸葛亮先与东吴修复联盟。亲自举兵南征成功,打了两个季度就搞定,还赚足了军资,国家富饶。于是两年后上表请战,北伐。

第一次北伐,因为马谡的问题败北,诸葛亮上表自贬为右将军。

第二次北伐,粮尽退军,杀王双。

第三次北伐,取了魏国两个郡。

第四次北伐,“甲首三千”,打到司马懿“畏蜀如虎”。粮尽退军,射杀魏国当时前三的军事长官张郃。

第五次北伐,打到司马懿跟魏明帝演双簧,千里请战。诸葛亮逝世于军中。

执政十二年,把一个敌国觉得动动嘴皮子就能招降的国家,打造成了富裕的铁桶江山,还能围着面积十倍的敌国打。

诸葛亮给后主上表,意思是成都有八百桑树、薄田十五顷,子孙过日子也够了。他自己的生活,都是靠工资收成,就没别的产业了。自己死时,不会有多余的产业,不会亏负后主的——事实如此。

那是个什么时代呢?

东汉一朝,外戚主宰朝政,不提。

董卓废了汉少帝,立了汉献帝,不提。

曹操挟天子以令诸侯,不提。

曹丕接了爸爸魏王的位子,直接称帝。

司马懿、司马师、司马昭那就不用说了。废皇帝、杀皇帝,玩得兴起。

东吴那里孙权一死,孙亮被废,孙綝看皇帝不配合他喝酒就口吐怨言,那也是风生水起。

就这么一片

杀帝废帝如宰鸡,不知几人称孤几人称王的时代

。

诸葛亮得到了刘备的授权,“如其不才,君可自取”,得到了开府权、录尚书事这些实实在在的权力。他若有野心,想来个九锡、晋公、封王,简直随心所欲。

但他到死也不过武侯而已,清贫简素,鞠躬尽瘁,死而后已。上个表都写得小心翼翼,丁宁周至,唯恐被天下所疑。所以出征必须写表章,不止示于后主,而且示以天下。

为蜀汉实际统治者十二年,所谓受六尺之孤,摄一国之政,事凡庸之君,专权而不失礼,行君事而国人不疑,如此即以为君臣百姓之心欣戴之矣。

专权不难。

专权没有野心很难。

专权没有野心而令国人不疑更难。

专权而没有野心,最后令千古无从怨谤最难。

而且还身处那个杀帝废帝如宰鸡,是个权臣就要撒泼打滚的年代。

别的名不正言不顺的臭流氓都在玩废立皇帝,你一个得到先帝授权的还玩鞠躬尽瘁死而后已。

真好比一大个沸腾的牛油火锅里,捞出来一只白斩鸡啊。