【精读君曰】

你是否越来越不想看到朋友圈被刷屏?

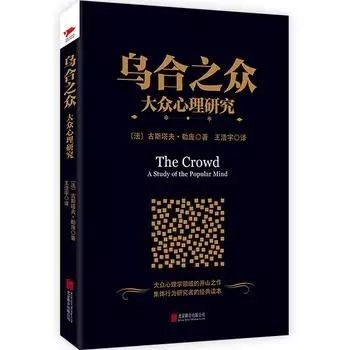

社会心理学著作《乌合之众》说:个人一旦进入群体中,他的个性就湮没了,群体的思想占统治地位,个人行为会不自觉地服从群体意识。

愿你我都能拥有独立思考的能力。

每隔几天,我都会有关闭朋友圈的冲动

(本文已获授权转载,转自微信公众号:

LongJ,作者:LongJ,ID:ljwuxiaolonge)

我越来越不喜欢朋友圈,

因为它没有一个很重要的功能:合并同类项。

这个功能最早是在人人网看到的,“XXX等几位好友分享了……”会在一条新鲜事(天哪新鲜事,多好听的词汇)的下方显示出来,当然,你也可以点一下,会弹开所有人分享的评论,非常人性化。

可到了微信这里,这么贴心的功能竟然没有了。

取而代之的是每隔几天就要来一次的:刷屏。

才巴掌大一点的屏幕,一打开从头到尾都是一样的内容,你烦不烦?

神烦。

当然,

能刷屏的文章,也是有点“水平”的。

但在我看来,无非是“利用”。

还记得“伟大的安妮”吗?

还记得“致贱人”吗?

还记得“一无所有”吗?

……

直到这几天的罗一笑小朋友

虽然内容不尽相同,但每一次都利用了大众的某部分情感共鸣:或善良、或焦虑、或情怀、或戾气…

每次被利用完了以后,总有部分人突然醒悟,回头一查,发现原来这些背后都埋藏着种种

“阴谋”,赶紧追根溯源,刨根问底,发挥了天生的侦探属性,力图把真相还原。

但这个时候已经晚了,当事人赚得盆满钵满,早就拍拍屁股走人了。运气不好的被封号了,也没关系,因为已经被风投看上,还可以另起炉灶。运气好的,一直在挨骂声中成长,反而屹立不倒。

这个社会,没有人会计较一个土豪以前是土匪,只会自己也想着做土豪。

我以前一直觉得,朋友圈嘛,都是虚拟的,真真假假,管他呢。

但今年牛津字典在

20

16年11月22日突然宣布了一个让我不寒而栗

的事情:

“后真相”(post-truth)成为其年度词汇

。

原来不止中国,整个世界的人们,都越发

依赖

“感觉真实”的假想,而无视事实真相。

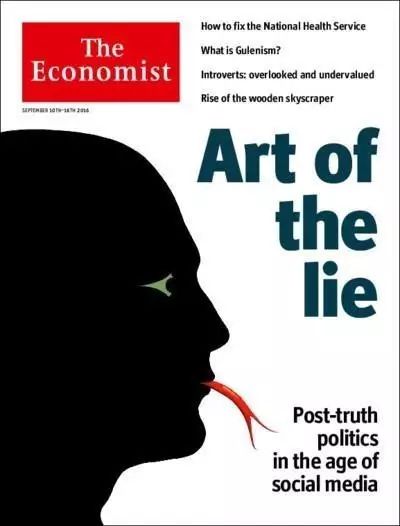

《经济学人》特此撰文,指出像特朗普当选美国总统、英国脱欧等国际事件中,

“后真相”愈演愈烈。

新闻信息的碎片化创造了一个原子型的世界,谎话、流言、绯闻在其中高速传播。谎言在互联网上广泛流传,并呈现出真相的样子,相较于主流媒体的信息,网民们更愿意相信彼此。如果出现了与自己立场相悖的证据,人们倾向于先无视这些信息,而善意的新闻则总是包容指责。——《Art of the lie》

你看,这事儿都直接影响了国际政治局势,你说是不是大事?

所以,不能再小看刷屏这件事了。

尤其在社交网络中,

彼此都是熟人,先入为主的信任已经根深蒂固,尤其是当众多好友纷纷转发、发布某种文章或观点时,个人的理性显得越来越渺小。

我们社会学领域里有一本著名的社会心理学著作,法国学者勒庞的《乌合之众》。这本书写得非常好,内容极其丰富,而全书的观点,用一句话就可以概括:个人一旦进入群体中,他的个性就湮没了,群体的思想占统治地位,个人行为会不自觉地服从群体意识。

大众永远是最容易被鼓动的。而在我们国家,在费孝通所说的

“差序格局”的社会里,鼓动一个熟人,更是易如反掌。

“人家都在转,我也转,不转不是中国人”

“分享下又没事,我发个朋友圈你管得着吗?”