今年入夏以来,整个中国屡屡拉响高温警报。7月24日,杭州(40.4℃)、西安(40.2℃)、合肥(40.2℃)、上海(40.2℃)、南京(40℃)的最高气温均达到或超过了40℃。5个大城市在同一天里出现40℃以上的酷热,这在历史上从未出现过。

武汉近些年气温上升较慢,一方面受到了雨带位置的影响,另一方面,武汉市也在努力摘掉“火炉”的帽子,通过城市规划,努力实现自我降温。

总第814期《中国新闻周刊》封面报道

《“烤”问城市》

★ “热锅”上的城市

★ 武汉:摘掉了“火炉”的帽子?

★ “如果温度上升超过极限,就降不下来了”

——专访国家气候中心服务首席艾婉秀

2010年7月6日,武汉傍晚时分,市分们纷纷来到汉江晴川桥下嬉水避暑。图|CFP

《

中国新闻周刊》记者|徐天

本文首发于2017年7月31日总第814期《中国新闻周刊》

提起武汉的夏天,很多人都会说起一个词:火炉。

早在民国时期,所谓三大火炉城市就包括武汉。后来,民间口口相传的四大火炉,入选城市会有变化,但武汉总在榜上。

这与武汉的天然地缘条件有很大的相关。武汉位于亚热带季风区,每年的梅雨季结束之后,副热带高压就控制了这个城市的气温。伏天里,高温高,低温也高,热气蒸腾一整天。再加上城内水域广泛,湿度很大,武汉的夏天总让人感觉湿热难耐。

但近几年来,媒体常有报道说武汉市已经摘掉了“四大火炉”的帽子。这是否属实?

若如此,是因为大气气候的变化,还是因为城市建设?为此,《中国新闻周刊》深入武汉采访,尝试找寻答案。

“今年的热,我自己的感受,就是特别热。”

7月20日上午,湖北省气象局内,武汉区域气候中心高级工程师李兰,这样描述自己所感受到的武汉今年夏天。

武汉今年的高温天气始于5月底,6月底迅速扩大。一开始,中国的高温出现在华北黄淮地区,7月11日,南方高温强度增加,武汉也就此迎来了高温天气。

在气象学上,超过35摄氏度被称为高温,超过37摄氏度被称为酷热。

截至今年7月20日,武汉市的气温尚未超过37℃,高温天气持续了5天。

不过,据专家预测,该市之后的温度还将持续走高,可能达到40℃,和国内多数地区一样,高温酷热会一直持续到7月底。

同时,武汉在气温还不高的时候就让人觉得特别热,这指的是人的体感温度。体感温度与气温、风速和湿度相关。据武汉区域气候中心高级工程师李兰介绍,今年夏季,武汉的南风风速之高,历年罕见。另外,雨带盘踞在鄱阳湖、洞庭湖水系,水汽充沛,南风带来了水汽,使得百湖之城的湿度更大。

李兰以实际气温30℃和33℃向《中国新闻周刊》举例子。在空气湿度为70%的情况下,人处于30℃的环境中,体感温度是33℃。而处于33℃的环境中,体感温度则是41℃上下。因此,在多水汽的情况下,此前还不到37℃的武汉,已经让人觉得特别热。

不过,仅从数据上看,今年武汉市的气温在全国排不上前几名,就算跟自己历年同期相比,也只能排在十几二十几名。

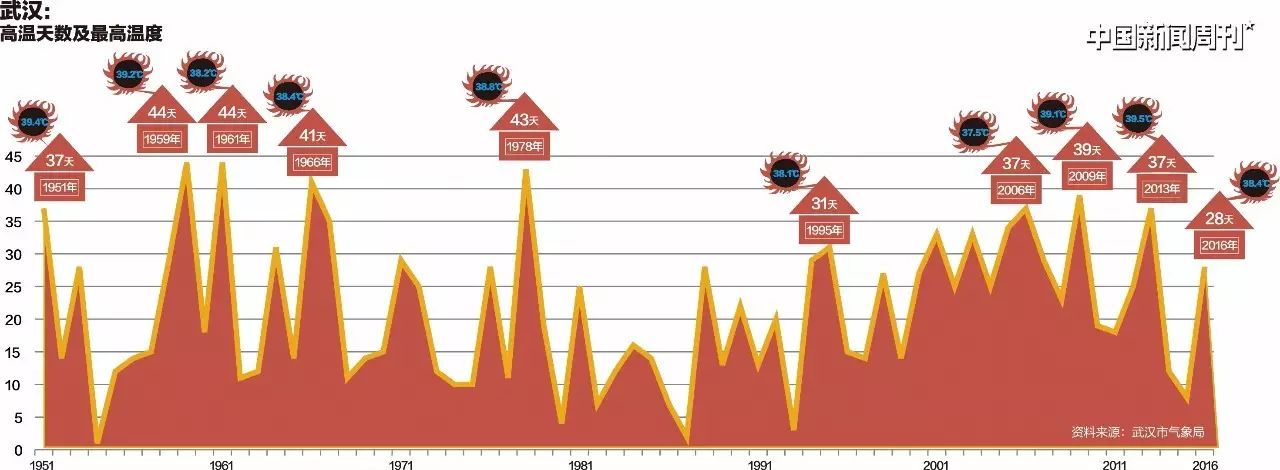

根据世界气象组织2016年7月份发布的公报,当年1月至6月,全球平均气温创有气象记录以来的最高值,中国也同样迎来了大范围的高温酷热。武汉出现了28个高温日,最高气温达38.4℃。相比长江流域或者纬度类似、同样有“火炉”称号的重庆(46个高温日,最高42.3℃,下同)、杭州(39个,40.3℃)、南昌(35个,38.6℃)、福州(35个,38.7℃)、合肥(27个,39.1℃)、长沙(25个,38.6℃)、南京(21个,38.5℃),无论是高温日还是最高气温,武汉的排名都不在前四。

根据国家气象局提供的资料,从1987年算起,截至2016年,就平均高温日数进行排名,福州以34.7天排在第一,重庆以33.7天紧随其后,武汉以22.8天排名第七。若以曾出现过的极端最高气温进行排名,重庆以43℃排名第一,西安以42.9℃排名第二。福州、杭州、合肥、南京、南昌、长沙、南宁位列三到九位,均超过了40℃,武汉排名第十,曾出现的极端最高气温是2003年的39.6℃。

武汉区域气候中心向媒体提供的数据显示,在21世纪的头10年,武汉市夏季平均最高气温和平均气温分别为32.2℃、27.6℃,

较上世纪60年代上升了0.2℃和0.9℃。与此同时,杭州、福州等城市分别增加了1.1℃和1℃、1.4℃和1.2℃,均超过武汉。

可以说,人在武汉所感受的体感温度仍然很高,只是在全球变暖的背景下,武汉的气温增长比国内的一些城市慢一些。

这份慢与这些年的气候变化有一定的关系。近些年来,雨带总是盘踞在长江或长江以南,有雨就带来低温,这些地方的气温自然低一些。另一方面,降水多,日照就少,气温就会偏低。

武汉的气候显然也受到了雨带位置的影响。另外,近些年来,武汉市也在努力摘掉“火炉”的帽子,通过城市规划,实现自我降温。

制图|叶雪鸣

大江大湖的地理环境,对武汉来说是把双刃剑。

同样的温度之下,多水的城市空气湿度高,感觉更难受,这是武汉成为“火炉”的一大自然因素。但也因为这些水域,武汉找到了一个解决城市热岛效应的道路。

2005年,武汉市打算编制从2010年到2020年的城市总体规划。该市上一次编城市总规,还是在上世纪90年代。此次编制,自然有许多需要考虑的因素。

武汉市规划研究院高级规划师何灵聪向《中国新闻周刊》回忆,当时,他们考虑到武汉素有“火炉”之称,在旅游、吸引人才等问题上,都受这一刻板印象的影响。就在这轮编制之前不久,2003年夏天,武汉市就迎来了突破极值的历史最高温39.6℃,那一年的高温天气持续了33天。

武汉市的城市规划师们希望能改善这种局面,并为此做了专题研究,从城市气候学的角度考虑适合武汉的合理城市空间形态。这事实上也是城市规划的题中应有之义,即要结合生态角度考量。

华中科技大学建筑与城市规划学院院长余庄接到了武汉市政府的邀请,承接了这个研究专题。他提出,

大江大湖就是武汉最得天独厚的天然风道。

课题组当年曾做过测算,武汉市夏季最低温的位置是城市东南方梁子湖的湖心,武汉市常年的主导风向是东北风,但是夏季往往吹东南风,正好可以把梁子湖湖心的最低温吹进主城区。而吹进去的要求便是,这里有一条畅通的风道。

余庄后来接受采访时介绍,风入武汉的大体路径是:从东南方向的梁子湖,到达汤逊湖,随后进入东湖、南湖、沙湖,吹向中心城区。

长江江面穿城而过,江面风压是全市最低的,而气流是由高压流向低压,因此其他方向的风在长江聚集,再由长江这条廊道疏散到全市。

除了梁子湖,武汉市各个方向都有水系。退一步说,万一夏季某一天吹的不是东南风,湖心的低温也可以借风吹入主城区,只要这个方向有风道。

周边湖泊、市内湖泊和长江,形成了整个通风体系。

当时,课题组提出,应尽量让武汉市域的湖泊连通起来,形成流水或湿地,水温降低,在风的影响下,周边城区、主城区的温度也会因此降低。

因此,围湖是万万不可的,而结合偏南风这一特点,梁子湖、汤逊湖周边的建筑密度也应得到控制,不可围死。风入武汉,就从这两湖起。

当时,编制团队做了软件分析,武汉假如去掉了湖泊,市郊温度至少上升3到4摄氏度,市内部分地区则上升1到2摄氏度。何灵聪也向《中国新闻周刊》介绍,假如在保持目前的水域面积之上,风道建成,城中心温度可因此下降1℃到2℃。

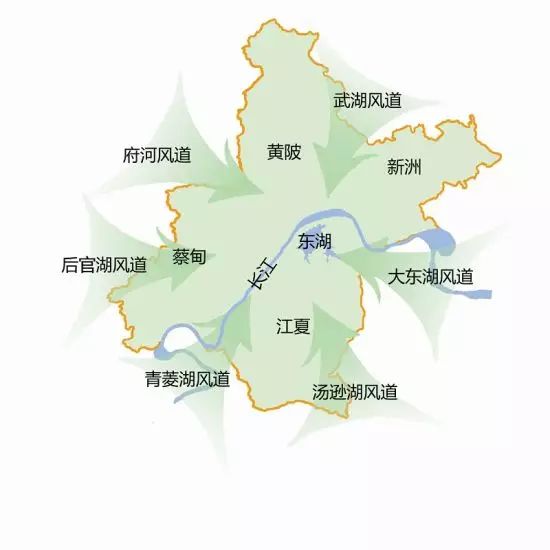

根据编制,武汉市郊各水域被划分为六个风道,如同一个圆进行了六等分。

这六条风道包括东湖风道、汤逊湖风道、武湖风道、府河风道、后官湖风道、青菱湖风道。风道内的水域将彼此相连,栽种绿植,形成公园、自然保护区、耕地等等,这些在地图上或蓝或绿的部分,从武汉市郊的六个方向各自深入城市,如六个楔子嵌入,被称为绿楔。

武汉规划的六大风道。

已经开发的城市中心,也被固定下来。武汉的三环里称为主城区,沿三环将建设绿化带,用绿化带防止城市继续摊大饼似的向外扩张,保障了城外的绿楔。

2006年,这轮总规起草完毕,报中央审批。2009年,总规被批复,2010年正式实施。

三环内的主城区和六大生态绿楔确定之后,武汉市着手准备城市基本生态控制线的划定。

2013年,武汉市公布了《武汉都市发展区1∶2000基本生态控制线规划》。

该市共有市域面积8494平方公里,分为主城区、新城组群、农业生态区3个圈层。

这里边,主城区678平方公里,6个新城组群2583平方公里,构成了3261平方公里的都市发展区,都市发展区以外为农业生态区,面积达到5233平方公里。

在都市发展区内,包括东湖等生态保护区(不计城市绿地)的350平方公里,6个新城组群内湖泊、山林构成的生态用地有1464平方公里,总计1814平方公里的区域将限制开发。农业生态区内有一部分建设用地,余下4577平方公里限制开发。两者相加,共有6391平方公里被划定在城市基本生态控制线范围之内。

在控制线范围之内,有生态底线区,也有生态发展区。生态底线区是城市生态安全的最后底线,遵循最为严格的生态保护要求。生态发展区则可以在满足项目准入条件的前提下,有限制地进行低密度、低强度建设。六大风道以及因此形成的六大绿楔,都在生态底线区之内,“应保尽保”。

1年后,全市域范围内的基本生态控制线划定工作基本完成。不过,这之后的保护推进工作仍存在一定的困难。

2015年,武汉本地一家媒体探访了六大绿楔,发现武汉市的风道仍然“呼吸困难”。

比如,当年编制总规时,专家们表示必须力保的城市风道入口——汤逊湖绿楔的“喇叭口”正中心栗庙岛,1公里宽的半岛上,有着数十栋30层高楼。岛上的三个楼盘是2009年批准建设的,当时尚未划定基本生态控制线,这些项目都办理了合法手续。之后被划入生态发展区的栗庙岛,只能进行低密度、低强度的开发,30层高楼显然不符合生态规划。此前,武汉市规划部门称,生态发展区内,历史形成的有合法手续的项目,要逐步整改甚至个案拆除,但整改一年,栗庙岛并无效果。

其他几个绿楔也或多或少存在类似的问题。当时便有专家称,生态规划需要立法保障。2016年7月,武汉市颁布了《武汉市基本生态控制线管理条例》,完成了立法工作。

何灵聪说,这些年来,想要在基本生态控制线里建设的个人或公司,确实存在。立法之后,批准或驳回,就不是规划部门或实施部门的事情,而上升到了更为刚性的地方性法规层面。“有保障了,法规说了算。”

目前,六大绿楔的生态建设还在推进,此前存在的问题尚未完全解决。不过,据何灵聪介绍,武汉市已于2016年开始2020至2030年的城市总规的起草工作,上一轮总规提出的建立风道的想法和效果显然得到了市里的认可,新一轮总规是在此基础上进行起草的。

嵌入城市的绿楔,作为武汉市生态环境的框架被固定,这就像一栋大楼中的中央空调系统刚开始安装,却还没有铺好通风管道。风入武汉,若被密密麻麻的高楼遮挡,最后进入死角,又该如何呢?

2015年,武汉市规划研究院、武汉市气象台再次组成课题组,开展“武汉市城市风环境研究”。

简单地说,就是通过风环境的模拟系统,测算出需新建的这栋建筑物的楼高、朝向应该怎么做,才能实现这一块的最优通风。而在过去,做楼宇规划时,大家更多考虑的是楼间距、光照等问题。

可以说,改变城市的大气候,送风入城,是靠天吃饭加后天努力得来的,二者缺一不可。

那么具体到城市的某个角落、千余平米的小气候,如果通过城市规划,是否能为深受阳光曝晒及热岛效应之困的人们做点什么呢?要想回答这个问题,需要先了解城市热岛效应的成因。

武汉市园林和林业局规划处的一名负责人向《中国新闻周刊》介绍,除了建筑设计不合理,阻隔了风的交换之外,还有几个原因。比如,大量的工业生产、空调等电气的使用,都会散发大量热量,导致城内温度升高。再者,下垫面也是城市温度高的原因,例如重庆,因为是盆地,城外冷空气进不来,城内热空气散不出去,自然温度就高。而且,国内的大多数城市,都铺设沥青路面、花岗岩砖,白天吸热,晚上散热,也会造成温度升高。另外,因为城市温度高、没有风的交流,城市空气中停留了大量的粉尘,使得热量更加难以散发。

武汉市近15年内的热红外波段遥感影像表明,武汉市热岛区域在扩大,以老城区为中心,逐步向外围新城区扩散。

主城区范围内70%以上的工业、仓储用地均属于热岛效应明显地区,50%以上的交通设施、商业、公共服务设施以及居住区,都属于热岛效应明显地区,而公园绿地的热岛强度指数就很低。

由此可见,能解决上述问题的方法之一,便是绿化。

同样多的土地,绿地面积增加,工业用地自然就减少,也不需铺设沥青、花岗岩砖。植被还可以吸附粉尘,进行光合作用。一举多得。

根据测算,每公顷绿地,相当于189台空调的作用,平均可以每天吸收2.8吨二氧化碳,2.2吨粉尘,降低环境大气含尘量50%。

武汉区域气候中心的统计分析更为直白,武汉的植被覆盖率每提高5%,夏季地表温度可下降约1.3℃。

绿地规划是城市规划的一方面,多年前便在进行。但上述负责人回忆,过去,武汉市往往是“见缝插绿”,某个地方空余了一小片,园林部门就立刻跟上铺绿地。

这样做耗费财力、物力、人力较少,但时间久了,却也不是最合适的办法。城市用地都有权属,这种“见缝插绿”的方法拿到的地,往往是商业性质的用地,权属不在园林部门自己手里,需时刻忧心地的主人要回去。

另外,绿化也讲究服务半径。一公顷的绿地,只能服务周边一定范围内的人群,再远一些,就必须规划第二片绿地。

上述负责人介绍,在他的印象中,自五六年前开始,这种被动绿化就逐渐变成了主动绿化。“根据我们的规划,再结合城市改造,哪里需要绿地,我们便在哪里建绿地。”权属是园林部门的,绿地也可以有计划有规模地建起来。

绿地有大有小,对于街头的小绿地、小片林、小游园,武汉市也花了大价钱去做。有时,一片小绿地就几百几千平米,虽然小,但对消减这片区域的城市热岛效应仍然有帮助。

上述负责人坦言,建设这种小绿地其实是很困难的,拆迁、资金等方方面面都有压力,这又是公益性的事,靠市区两级政府拿钱。园林局在其中扮演的角色,就是做计划、审方案、年终考核。

每年年初,武汉市政府会给各区政府下指标,要求当年内建设几个街头绿地游园。年末,市园林局进行考核打分,如果领了指标的相关单位负责人没有完成,将会面临追责。

据介绍,从1997年至2016年,武汉市的三大绿化指标均有明显的提升。全市建成区绿地率从26%提高到34%,绿化覆盖率从31%提高到39%,人均公园绿地面积从6.64平方米提高到11.2平方米。