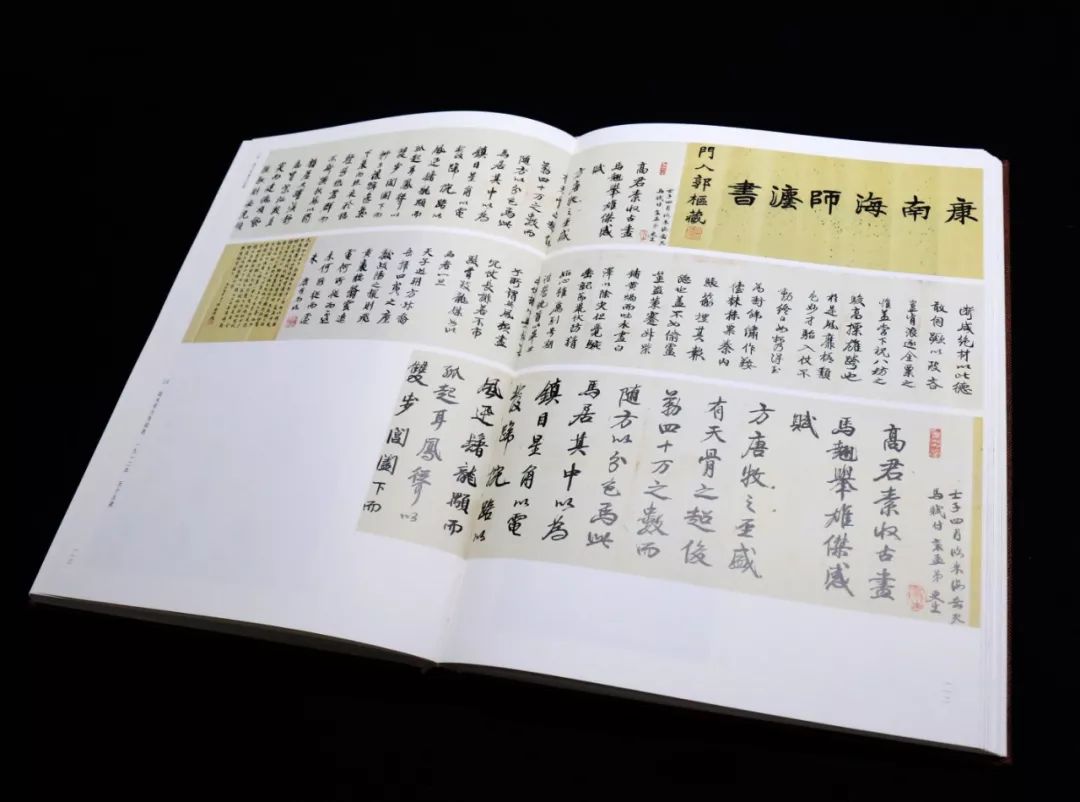

康有为(1858—1927),又名祖诒,字广厦,号长素,又号西樵山人等,广东南海人,人称“康南海”。清光绪二十一年(1895)进士,官授工部主事。近代著名政治家、思想家、社会改革家、书法家和学者,改良主义的代表人物,后为保皇派首领。书法取法《石门铭》《爨龙颜》,参以《经石峪》《金刚经》《云峰山石刻》等。论书提倡“尊魏卑唐”和“尊碑抑帖”学说,所著《广艺舟双楫》是继阮元、包世臣之后,从理论上全面系统总结碑学的一部著作,大力推崇汉魏六朝碑学,对碑派书法的兴盛有着深远影响。

康有为的碑学创作

康有为以复古为创新,独尊魏碑而自创新格。

如果说邓石如、何绍基、赵之谦等碑派书法是秦汉“古意”追寻的话,康有为则是借北魏托古改制寻求个体风格的大师。

其艺术成就在于独创“康体”。

“康体”博大深郁,新理异态,具有礼乐之美的精神内涵,为其人格之写照。

关于“康体”的形成,《海藏书法抉微》称“南海之书,得之陈搏”。

商承祚则认为出于《唐碑千秋亭记》。

《霎岳楼笔淡》“南海书结想在六朝中,脱化成一面目,大抵主于《石门铭》而以《经石峪》《六十人造像》及《云峰山石刻》诸种参之”。

沙孟海认为出于《石门铭》《经石峪》《六十人造像》及云峰山石种,时取法邓石如、张裕钊,伊秉绶诸家。

叶昌炽云,大小二篆生八分,分书生隶,今之所谓楷书,古人谓之隶书也。

两晋六朝,由分变隶之时。

北之郛休,南之谷朗,波磔遒敛,已骎骎入隶室。

北朝碑正书者,无不兼带分书笔法,盖变之未尽。

”康有为对于六朝碑刻的取法与缘督庐主人相同:

吾爱古碑,莫如《谷朗》《郛休》《爨宝子》《枳阳府君》《灵庙碑》《鞠彦云》,以其由隶变楷,足考源流也。

爱精丽之碑,莫若《爨龙颜》《灵庙碑阴》《晖福寺》《石门铭》《郑文公》《张猛龙》,以其为隶楷之极则也。

康氏看重的是堪考源流的隶楷之变的用笔法则,而以上诸碑,波磔向背仍然保留汉人遗法,可以考证古人用笔法则。

细考康氏书迹,往往会发现其取法诸碑之痕迹。

其《翻刊书镜题辞》曰:

“或誉我书类扬风,或称我书比长史。

自我仙才自不法,散僧入圣亦何似。

沈子培尚书皆吾书于张长史,宋芝栋侍御谓吾似杨少师”。

由此可以看出时人对康氏的评价和康氏的自许。

康氏对“康体”的诠释是:

集南帖北碑之大成,更合篆隶钟鼎一炉而冶之。

萧娴喻其书具有“重、拙、大”三美,赏其书如登南京灵谷塔“眼前十里深松,海声浩荡:

青山如壁,横插半空:

随处都有着六朝遗迹,势有一种虎踞龙盘之气。

”(萧娴《康有为的书法和书论》)马国权在《康有为书法试评》中谓其书法成功除去执笔基本上是按照他的书学理论去摸索,而且其诗北碑南帖谁兼之,更铸周秦孕汉碑。

昧昧千秋谁作者,小生有意在于斯。

“不仅可以看到他取精用宏和渊源所自:

而且也启发启示了我们,要求书法的变化创新。

”(马国权《康有为书法试评))“康体”裁铸古今,创为一体,新理异态,能移人情,是其主体人格精神完美的体现。

一、书法分期

康有为是在碑学兴盛的背景下开始接受传统书法教育的。

自同治七年(一八六八)祖父康赞修教其书法日课,至光绪十四年(一八八八)年撰写《广艺舟双楫》前,为康有为书学的启蒙期。

祖父康赞修为其书法启蒙老师。

康有为十ー岁丧父,乃随时任教谕的祖父就学于连州官含,含怕 袴 枣,暇辄弄笔。

临习《乐毅论》、欧阳询、赵孟頫,课之颇严。

但家无佳拓,久之不能工。

可以想象,在以书取士的年代,很难说康氏屡试不售的真正原因是“性不好八股”。

年十九乡试不售,恨学业无成,始从朱次琦学习执笔。

又转益于陈兰甫,进而临写《圭峰》《 虞 恭公》《玄秘塔》《颜家庙》诸碑,乃少解结构。

同时涉猎《书谱》《阁帖》、张芝、索靖、皇象章草。

但流观诸帖,又隳苏、米窝臼中。

于是,矫以《宣示》《戎辂》《直荐季》诸帖,以取其拙厚。

其间,还用力说文,兼作篆隶朱次琦还指出篆书应学习邓石如,为康氏接受碑学作了必要的积累。

光绪五年(一八七九)二十二岁的康有为由张鼎华获得“帖尽翻刻、不如学碑”的碑学启蒙。

光绪八年五月(一八八二)科考失利,即是他书法生涯的第一次重大专折。

虽然塞翁失马,却不仅借此遍揽京师文物胜迹,还购卖了邓石如书迹、碑刻数百本,境界大开,从容玩索,下笔颇远于俗,于是翻然知帖学之非。

返乡途中游历了扬州、镇江,观焦山《瘗鹤铭》石刻,摩挲醉心;

《陶陵鼎》上的篆书,令其心酷爱之。

由观摹 搨 本到抚摩实物,讲金石之学,书法观念开始了由帖学向碑学的转换。

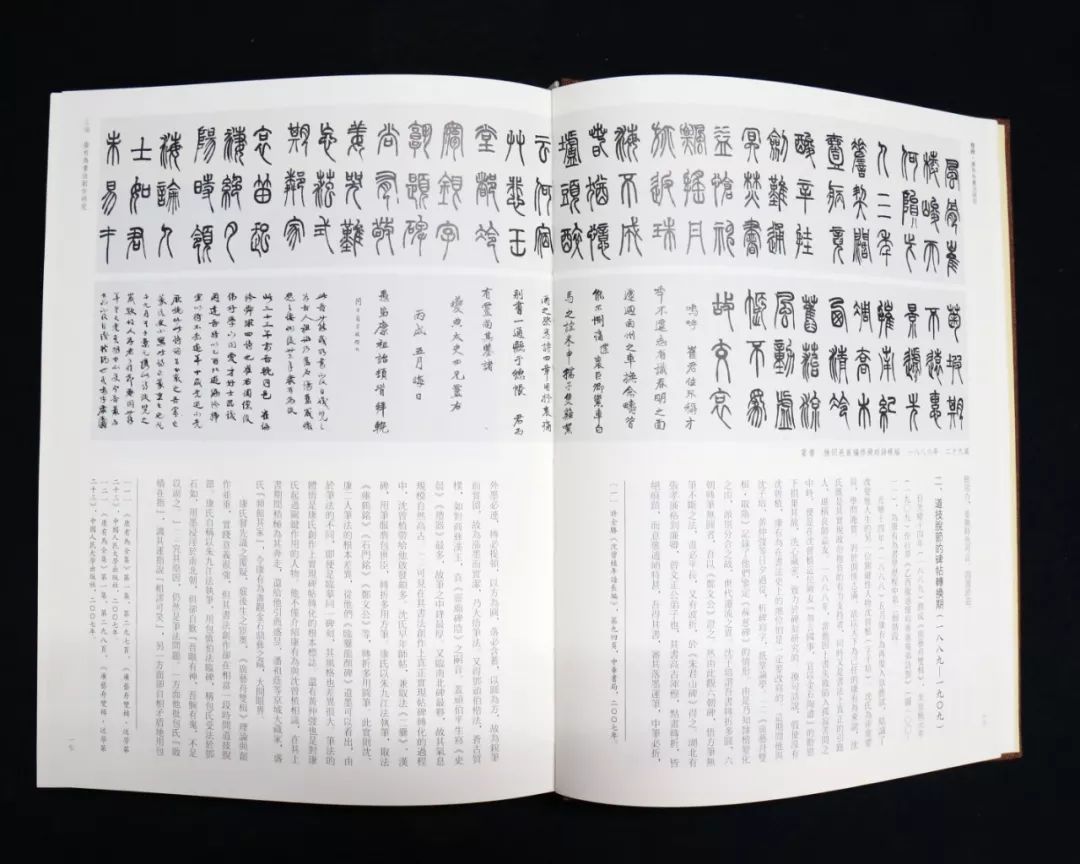

篆书《挽同邑崔编修舜球诗横幅》取法邓石如,康有为二十九岁(一八八六年)时为悼念同乡崔舜球(字德雄、号 夔 典)编修所作,是目前所见康氏最早之篆书。

康氏在光绪八年(一八八二)翻然知帖学之非,书法观念实现由帖入碑的转变后,一段时间内专写邓石如篆书,后来认为难以超越,于是便数年弃笔不作。

近乃始有悟入处,但以《石鼓》为大宗,钟鼎辅之。

《琅琊》为小宗,西汉分辅之。

驰思于万物之表,结体于

八分以上。

合篆、隶陶铸为之,奇态异变,杂沓笔端。

《广艺舟双楫》撰写始于光绪十四年(一八八八)冬,由此作隶笔为篆的用笔特征看,当时上述所谓悟入之时,但未臻成熟。

康氏崇魏碑以改制,平生绝少作篆,虽然在其卅年后作跋时竟叹不复自识也,抛之若古人,但此作也足证于篆书所下之功夫。

同时需要注目的还有此作的行书落款,人云康书亦出自《六十人造像》,尝遍考其迹而不得,今见是作行草长款,时间当在《广

艺舟双楫》前后,为其由帖而碑转化之早期。

诚如《广艺舟双楫》所言吾为《郑文公》而人以为似吴兴,吾作魏隋人书,乃反似《九成》《皇甫》《樊府君》,人亦以为学唐人碑耳。

亦欲变而不知其变者。

言康氏受六十人造像》影响即在其碑帖转变而未定型。

《我史》载光绪二十二年(一八九六年)十二月康有为重游广西,越明年二月于桂林成立圣学会。

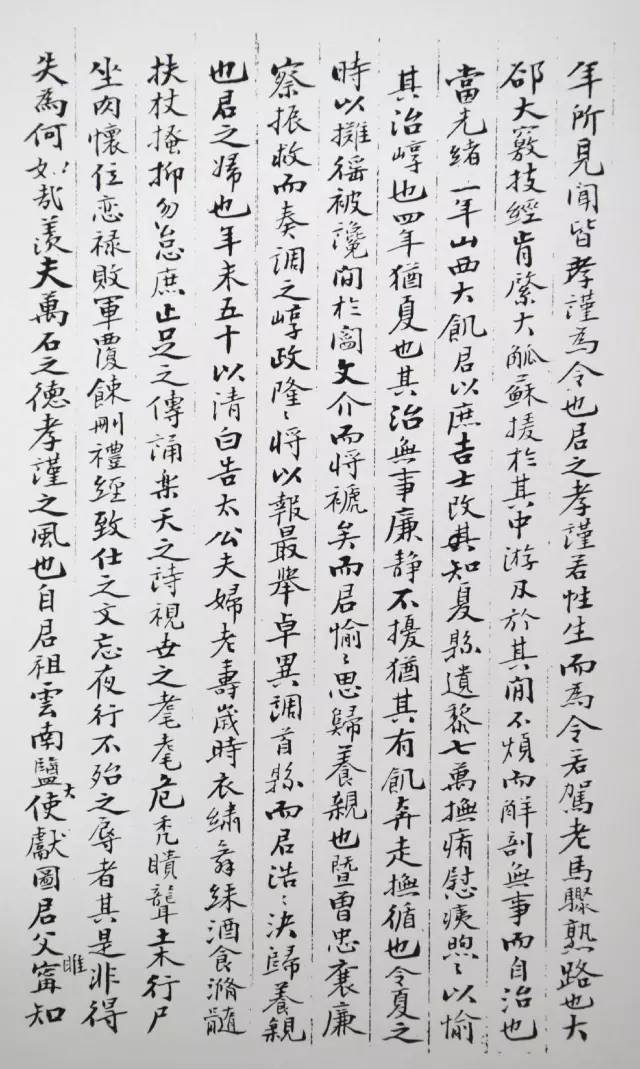

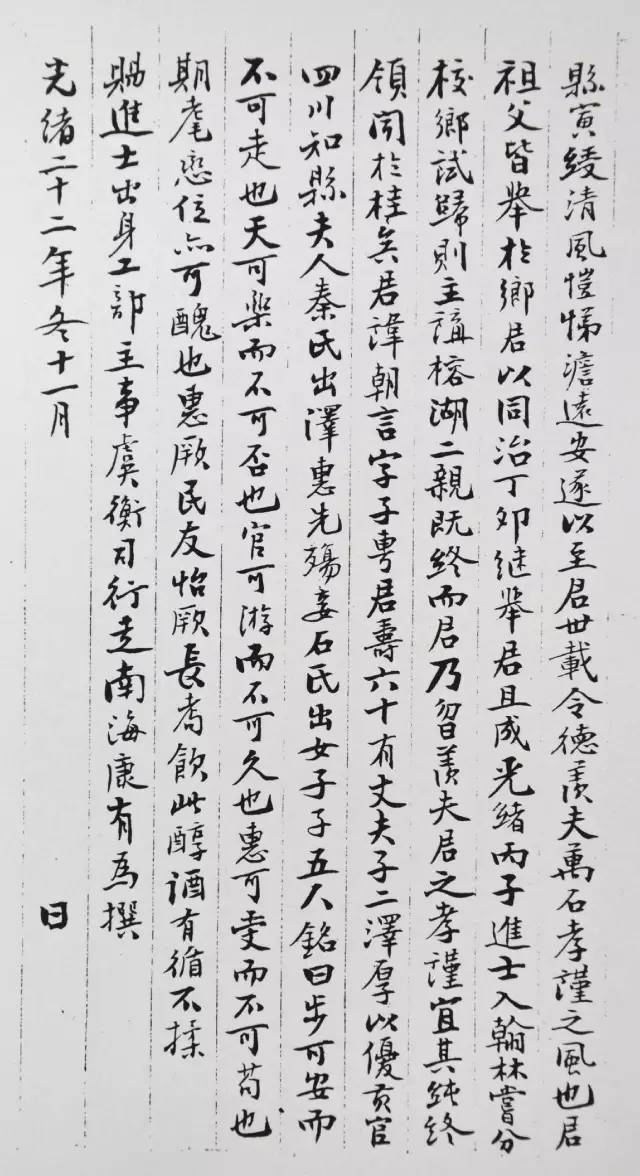

期间康有为在广西时应弟子龙泽厚之请,为其父龙朝言作的《清故诰授奉政大夫五品衔山西崞县知县前翰林庶吉士龙君墓志铭》,乃其早期楷书,属帖学传统时期风格。

将此作与小楷《殿试状》同观,似受《九成宫》《开成石经》影响更为明显,属干禄之体,并无特色可言。

自光绪十四年(一八八九)撰成《广艺舟双楫》,至宣统元年(一九 O 九)作行草《乙酉腊感怀写寄宪庵弟诗札》,为康有为书学历程中碑帖转换的第二个阶段。

光绪十四年(一八八八)五月康有为再度人京应试,结识了改变他人生的另一位关键性人物沈曾植(字子培)。

一八八八年,当他因上书失败陷入孤寂苦闷,便是在沈曾植这位厥友勿言国事,宜以金石陶遣的劝慰下捐弃其故,洗心藏密,致力于碑刻研究的。

换句话说,假使没有沈曾植,康有为在书法史上的地位怕是一定要改写的。

这期间他与沈子培、黄仲弢等日夕过从,析碑写字,相与抵掌论学。

《广艺舟双楫.取隋》

记录了他们鉴定《苏慈碑》的情形。

由是乃知隶楷变化之由,派别分合之故,世代迁流之异,在其书法创作上真正实现帖碑转化的过程中,沈增植带给他启发多。

沈氏早年师帖,兼取法《二爨)、汉碑,用笔服膺包世臣,转折多用方笔。

康氏以朱九江法执笔,取法《瘗鹤铭》《石门铭》《郑文公》等,转折多用圆笔。

此实则沈康二人笔法的根本差异,从他们《临爨龙颜碑》遗墨可以看出,由于笔法的不同即便是临摹同一碑刻其风格也差异很大。

笔法的体悟是康氏创作上实现碑帖转化的根本标志。

还有黄仲弢也是对康氏起过关键作用的人物。

他不仅介绍与沈曾植相识,在其上书其间积极为其奔走,还给他引荐盛昱、潘祖荫等京城大臧家,盛氏“频馆其家”,令康有为尽观金石鼎彝之藏,大开眼界。

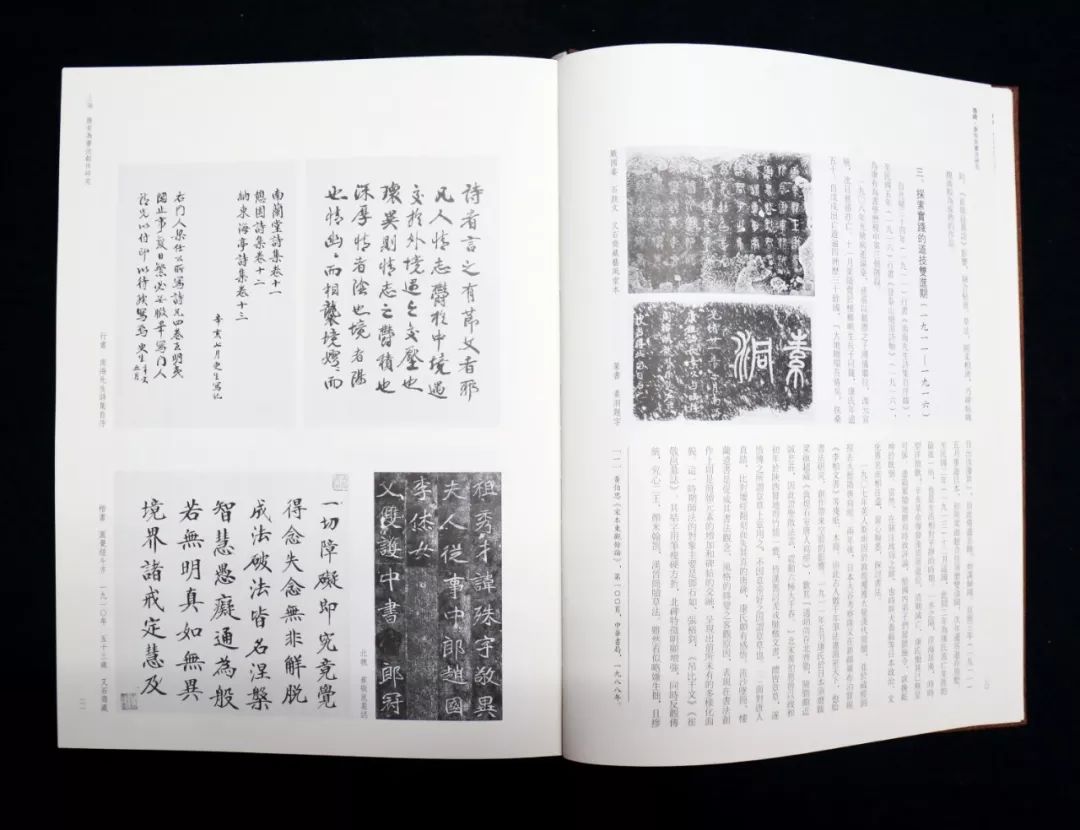

篆书《素洞题字》取法邓石如“洞”字本《石鼓》,署款体势、结字略具《石门铭》意趣,与篆书《挽崔编修舜球诗横幅》相比,此作篆势婉劲,题款风格更为成熟。

康有为在广州长兴里开万木草堂讲学,宣传唯新,培养人才。

并选任等子助篡《新学伪经考》《孔子改制考》,为变法打造理论工具。

光绪二十年(一八九四)七月给事中余联沅弹 劾 康氏“惑世诬民”,请焚《新学伪经考》,并禁粤士从学。

经沈曾植、盛

伯熙、黄仲弢等极力弃走救助方幸免于难,但清廷仍下令将《新学伪经考》自行毁版, 粵 城滂不可闻。

遭此打击康氏于十一月应弟子龙泽厚之邀赴桂林避居讲学,并借机成立圣学会,创办《广仁报》,开设广仁学堂,使维新思想得以在广西传播。

叠彩山景风阁下康有为题写的康岩、素洞刻石,即其讲学时的遗踪,行草《夜灯独秀峰作诗轴》为康氏“戊戌”前遗墨,虽然结字受《瘗鹤铭》《石门铭》影响,受用涨墨技法,

气息浑厚,但总体上仍然具有明显帖意,为其碑帖的转变。

一九〇七年,英人斯坦因于敦煌拙获大量汉代简牍,并于藏经洞掠去大批隋唐写经。

两年后,日本大谷考察队又在新疆罗布泊发现《李柏文书》等残纸、木简。

由此古人数千年笔法尽显天下,也给书法研究、创作带来空前的影响。

一九一一年五月,康氏于日本须磨跋梁启超藏《敦煌石室唐人写经》,叹其逋峭尚存北齐笔意,震动极大。

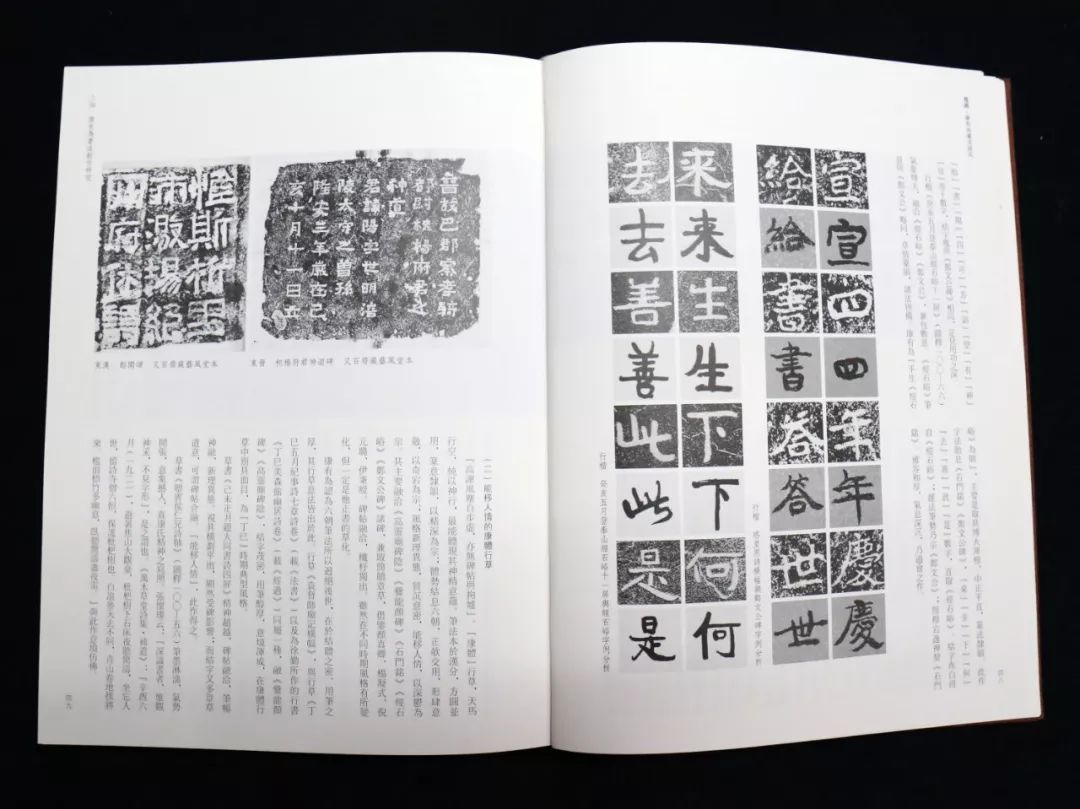

北宋黄伯思曾以政和初人于陕西发地得一瓮,皆汉时讨羌戎驰檄文书。

体皆章草,遂悟传之所谓章草上章用之,不因章帝好之因谓章草。

面对唐人真迹,比对屡经翻刻而失其真的唐碑,康氏颇有感悟。

一九一二年四月所书《临米海岳天马赋手卷》是康氏反观传统、陶铸碑帖的佐证。

此作以碑派笔法临帖,去掉了帖学的纤浓华滋,代之以碑派的瘦

硬通神,是碑学意义上对帖学的改造。

行草《须磨致伍宪子书札》意态宕逸,杂有章草,风格与米芾《临颜真卿刘中使帖》同样具有魏晋残纸之草隶笔意。

这一时期,康有为在理论上开始反思一往崇碑抑帖之偏激,主张体兼碑帖,书法观念进一步转向兼容并取。

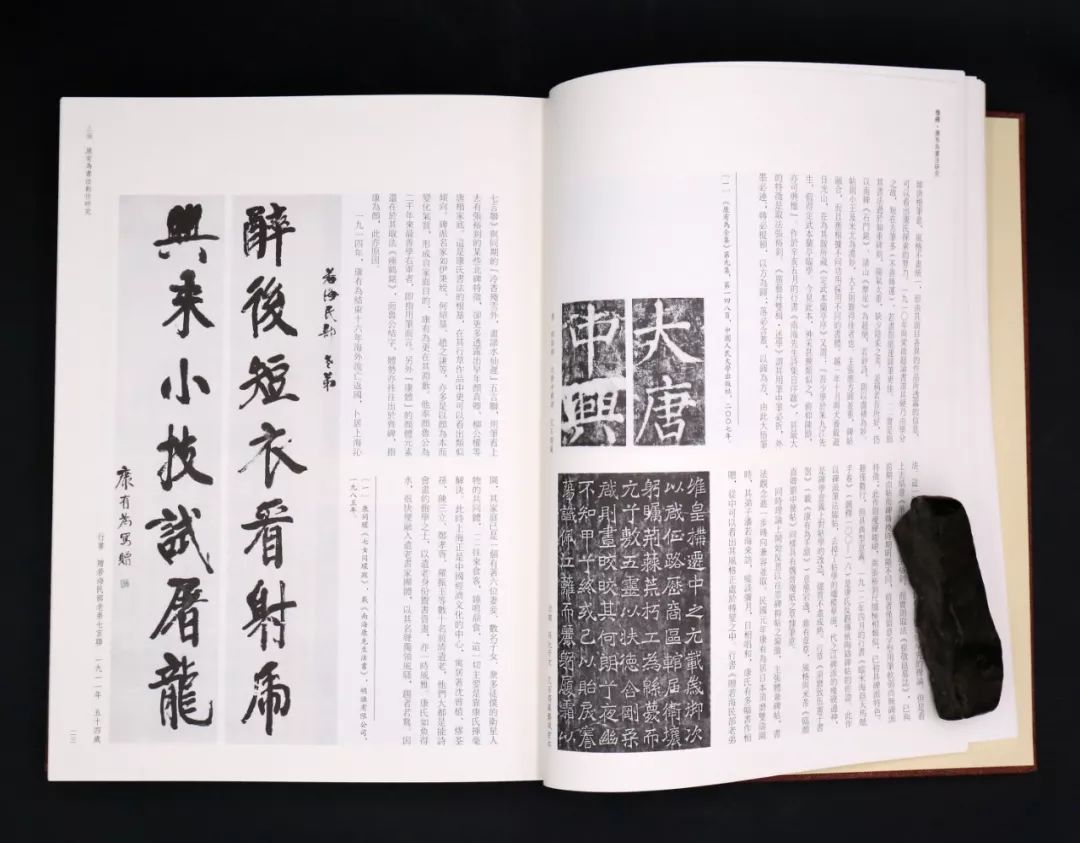

民国元年康有为居日本须磨双涛园时,其弟子潘若海来访,纵谈弥月,日相唱和,康氏有多幅书作相赠,从中可以看出其风格正处于转变之中。

行书《赠若海民部老弟七言联》与同期《冷香残雪外画谱水仙迟五言联》,用笔看上去有张裕钊的某些北碑特征,却更多透露出其早年颜真卿、柳公权等唐楷名家的家底。

这是康氏书法的根基,在其行草作品中更可以看出类似倾向。

碑派名家如伊秉绶、何绍基、赵之谦等,亦多是以颜为本而变化气质,形成自家面目的,康有为更在其渊薮。

他奉颜鲁公为二千年来最善学右军者,即指用笔而言。

另外“康体”的颜体元素还在于其他取法《瘗鹤铭》,而鲁公结字、体势亦往往出于齐碑,指康为颜,此亦原因。

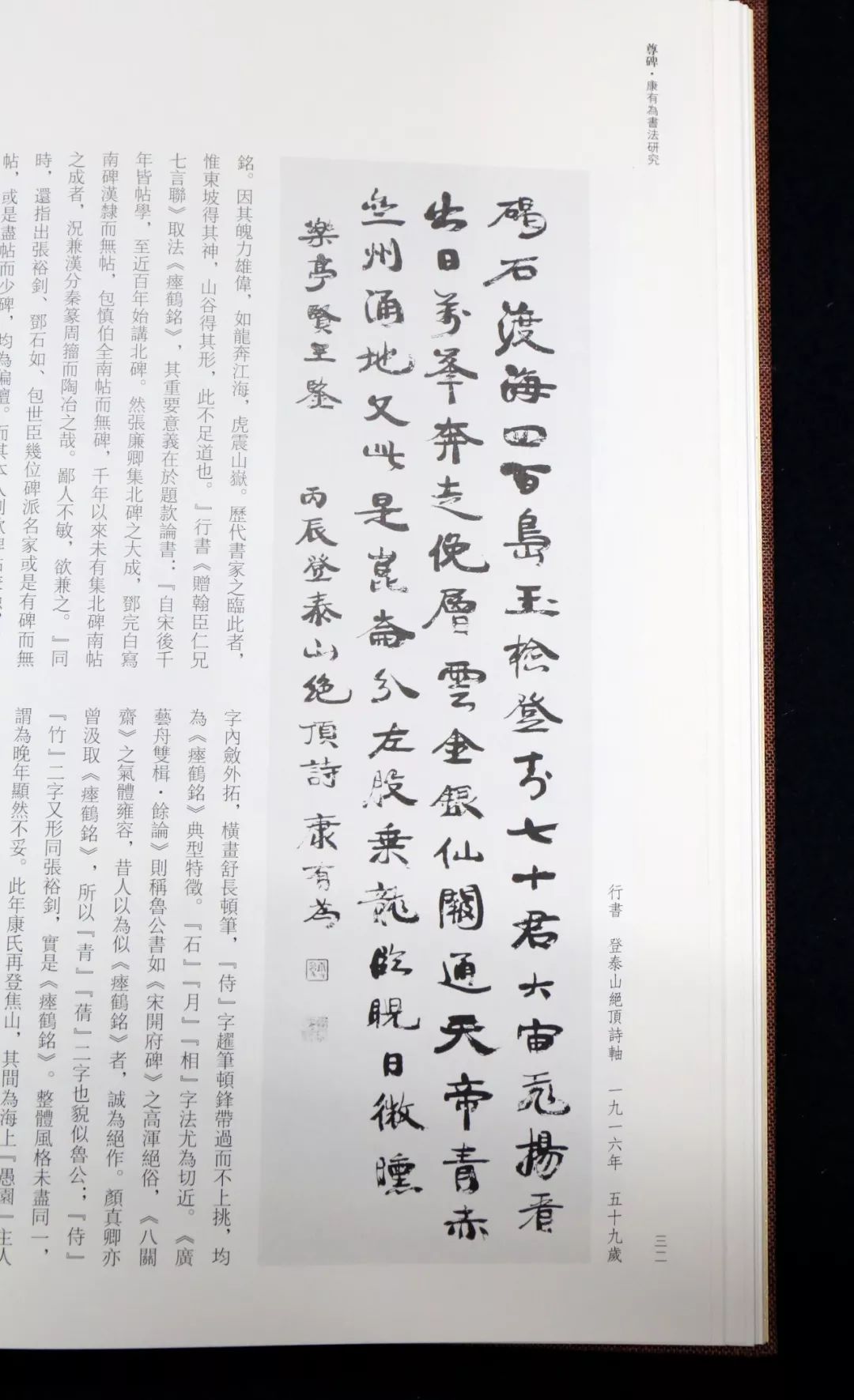

一九一六年行书《登泰山绝顶诗轴》,至一九二O 年行草《赠公武弟游存庐落成诗轴》,是康有为书法入古出新的阶段。

一九一四年,罗振玉、王国维合著的《流沙坠简》出版,引起中国学术界巨大震,同时给书法艺术带来新的契机。

郑孝胥则称由是汉人隶法之秘,尽泄于世,不复受墨本之蔽。

其隶书则得汉简犹多。

沈曾植以为内府收王 珣 《伯远帖》墨迹,隶笔分情剧可与流沙简书相证发。

且很快将汉人的简犊笔法移稼于章草创作,遂开碑帖结合的章草一宗。

沈氏与康氏“隶笔分情”“分笔作草”竟若一辙。

康有为后来在《跋广武将军碑》

有言:

“惟碑为符秦建元四年,去王右军兰亭仅十二年,故字多隶体,实开灵庙碑之先,渊茂且过之。

与好大王碑并驻争先。

此榻有碑额碑阴,尤为完美。

字似流沙坠简,古逸至矣。

”此碑与敦煌隶书比对,其结字用笔,无不宛似。

据此可言,考古新材料对康氏确实是产生了影响:

一是促使观念转变,他据以新材料反观既往,书法立场由尊碑抑帖变为碑帖兼融,客观上导致了清代碑学的终结;

二是艺术自觉,创作取法新的古人墨迹材料以碑帖融洽,促使艺术多元化风气的形成。

所谓帖非指传统意义上的“帖学”,而是“欲书先引八分、章草于隶字中,发人意气”,相对于铭石书而言的简牍、写经这些可以洞悉古人笔法精髓的新的墨迹材料。

康有为还嗜古成癖。

早年著《广艺舟双楫》时,曾遍观京师之藏,并收集了大量古代碑刻书迹,为其实现由帖学向碑学观念转变作了充分的积累。

后来开万木草堂颇建书藏。

流亡海外期间,康氏旧嗜难改,虽生活颠沛而不忘收集各国文物。

适清宫文物散出,加之遗老们困于生计不断割爱旧藏,他与沈曾植、缪荃孙等人乐此不疲。

所藏历代书画、碑帖、图籍等各色文物,数量可观。

除《万木草堂藏画目》所载,传世的碑刻法帖书迹图画时见康氏题跋。

其博见精鉴,与古为徒,自然使康氏书法内涵深沉。

他曾在上海游存庐、青岛天游园开文物展。

供人参观,首开近代文博风气。

徐悲鸡、刘海粟、王遽常等人都是其受益者。

民国五年(一九一六)八月,年届六旬的康有为登上泰山,过经石峪,观摩《金刚经》石刻,登日观峰题字。

《金刚经》带给康氏最大变化体现于其风格形成的行书《登泰山绝顶诗轴》。

如果说此前康氏的所有探索都是量的积累,那么此作的出现则是其质的改变。

换言之,行书《登泰山绝项诗轴》是“康体”成熟的标志。

同年九月,康有为再游焦山。

《瘗鹤铭》最早著录于北宋欧阳修《集古录》,往往只得其数字。

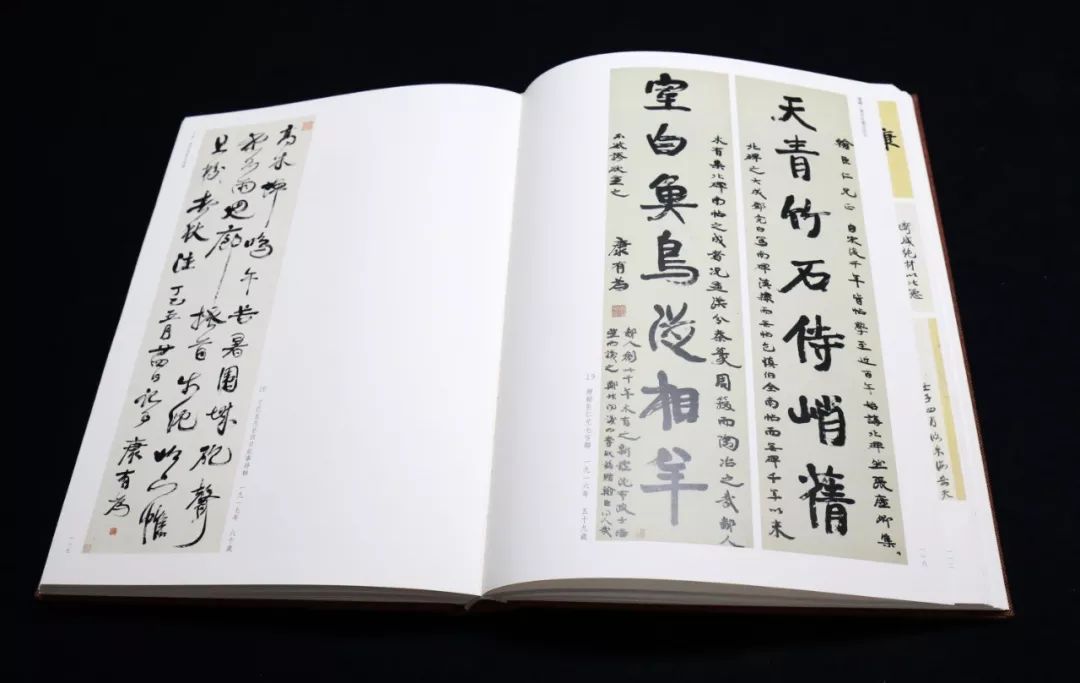

《瘗鹤铭》用笔隐通篆意,与郑道昭若合一契,突出影响着他五十九岁至六十岁之间的创作。

行书《赠 翰 臣仁兄七言联》,行书《写生入神横幅》、行书《风霜谊愈笃;

金石刻能为五言联》等作品,结体外拓内敛,貌似颜体,实为《瘗鹤铭》九一六年十二月作《祭潘若海文》、行草《丁已二月跋戊戌轮舟中与徐勤书》、行草《丁已五月纪事诗七章手卷》等,朴茂古厚,笔墨浑穆,主要由《灵庙碑阴》中来,康氏行草得此其意法尤多。

《石门铭》为康体之本,其无论取法何碑以变其面目,总是契合王远,相互生发,且尤于小行草书中探其渊源。

一九一七年的擘窠大字《(袁督师庙横额》,取法《石门铭》《经石峪》宽博简穆,隶笔分情,笔简意远。

一九一七年因张勋复辟避幽的“美森院”,是“康体”的摇篮。

康有为在半年时间内潜心临池,创作了大量力作。

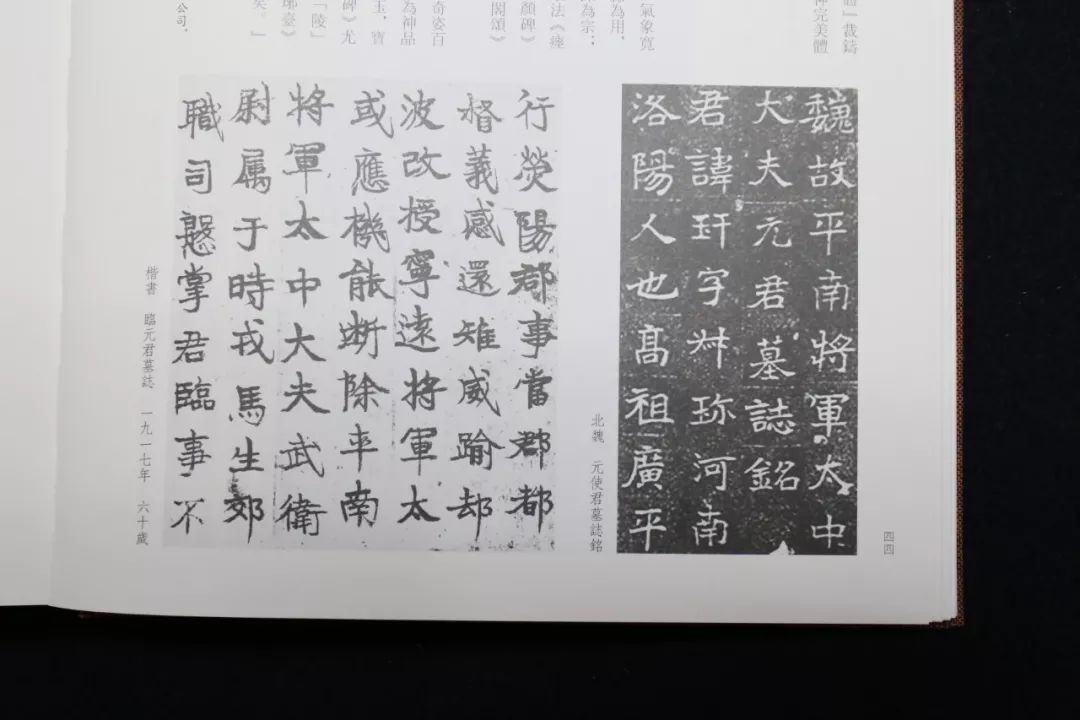

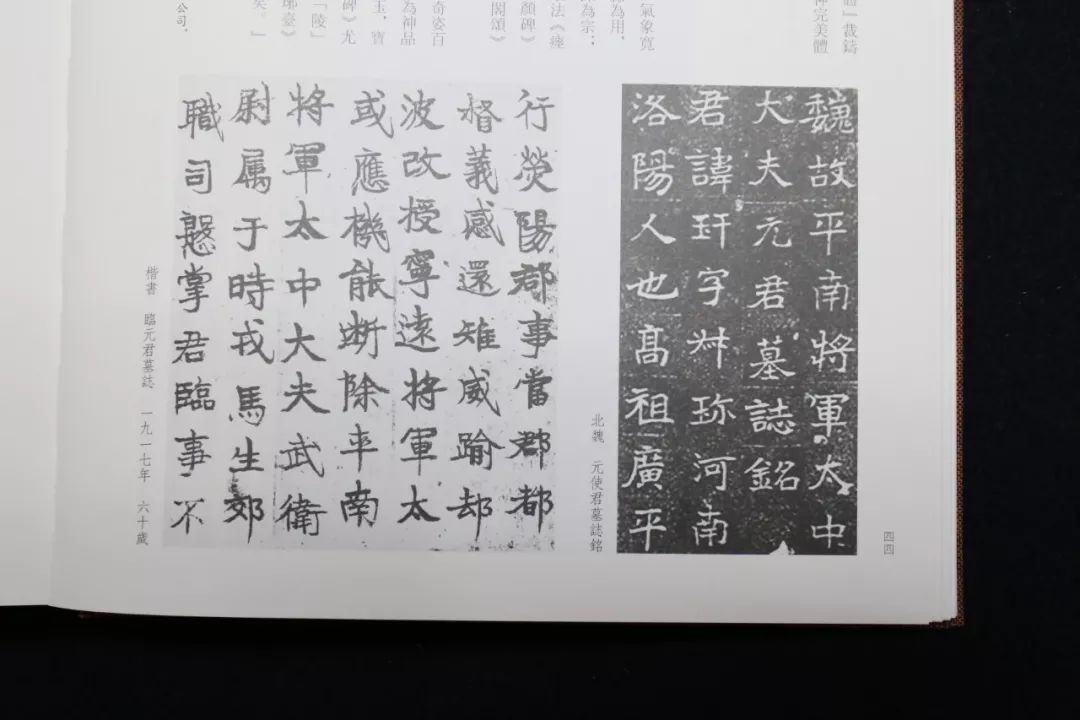

这一时期所书《临爨龙颜碑》《临魏元君墓志》既是他“师古”的例证,也是他变化行迹入古出新的依据,也是“康体”正书风格形成的关键。

康有为五十九岁至六十岁初作《旧拓瘗鹤铭跋》谓:

“溯自晋唐以降,楷书之传世者不啻汗牛充栋。

但大字之妙,莫过于瘗鹤铭。

因其魄力雄伟,如龙奔江海,虎震山岳。

历代书家之临此者,惟东坡得其神,山谷得其形,此不足道也。

”行书《赠翰臣仁兄七言联》取法《瘗鹤铭》。

其重要意义在于此联的题款论书:

“自宋后千年皆帖学,至近百年始讲北碑。

然张廉卿集北碑之大成,邓完白写南碑汉隶而无帖,包慎伯全南帖而无碑,千年以来未有集北碑南帖之成者,况兼汉分秦篆周籀而陶治之载。

鄙人不敏,欲兼之”。

同时,他还指出张裕钊、邓石如、包世臣几位碑派名家或是有碑而无帖,或是多帖而少碑,均属“偏擅”。

而其本人则欲碑帖兼融,陶冶篆隶,并独创“千年来

未有之体”。

杨守敬《学书迩言 · 评碑》:

“云峰郑道昭诸碑,遒劲奇伟,与南朝瘗鹤铭,异曲同工。

”视其用笔方圆并重,虽亦取诸《云峰》,但用笔不类。

而结字内敛外拓,横画舒长顿笔,“侍”字 趯 笔顿锋带过而不上挑,钧为《瘗鹤铭》典型特征。

“石” “月” “相”字法尤为切近。

《广艺舟双楫·余论》则称鲁公书如《宋开府碑》之高浑绝俗,(八关斋)之气体雍容,昔人以为似《瘗鹤铭》者,诚为绝作。

颜真卿亦曾汲取《瘗鹤铭》,所以“青”“ 蒨 ”二字也貌似鲁公:

“侍”“竹”二字又形同张裕钊,实是《瘗鹤铭》。

整体风格未尽同一,谓为晚年显然不妥。

此年康氏再登焦山其间为海上“愚园”主人富商甘 翰 臣题所藏石涛《余杭山色图》,此联当为同时之作,脉路清晰,定在六十岁之前所作可谓不谬。

而且,所用印章亦为六十岁前常用印。

与《郑文公)比,《瘗鹤铭》“妍态多而古法少”,康氏六十以后的主要取法《经石峪》《爨龙颜》《石门铭》《云峰刻石》诸碑,逐渐蜕去带有颜体意味的《瘗鹤铭》之影响。

一九一七年七月一日,康有为沈与增植赴京参与“张勋复辟”,旋即失败,乃与沈曾植一同避入美国使馆去寻求底护。

与康氏《美森院中作》内容相同的作品,笔者共见到不止十件,分别写给吴昌硕、犬养毅、康同壁、蓝公武等亲朋故旧。

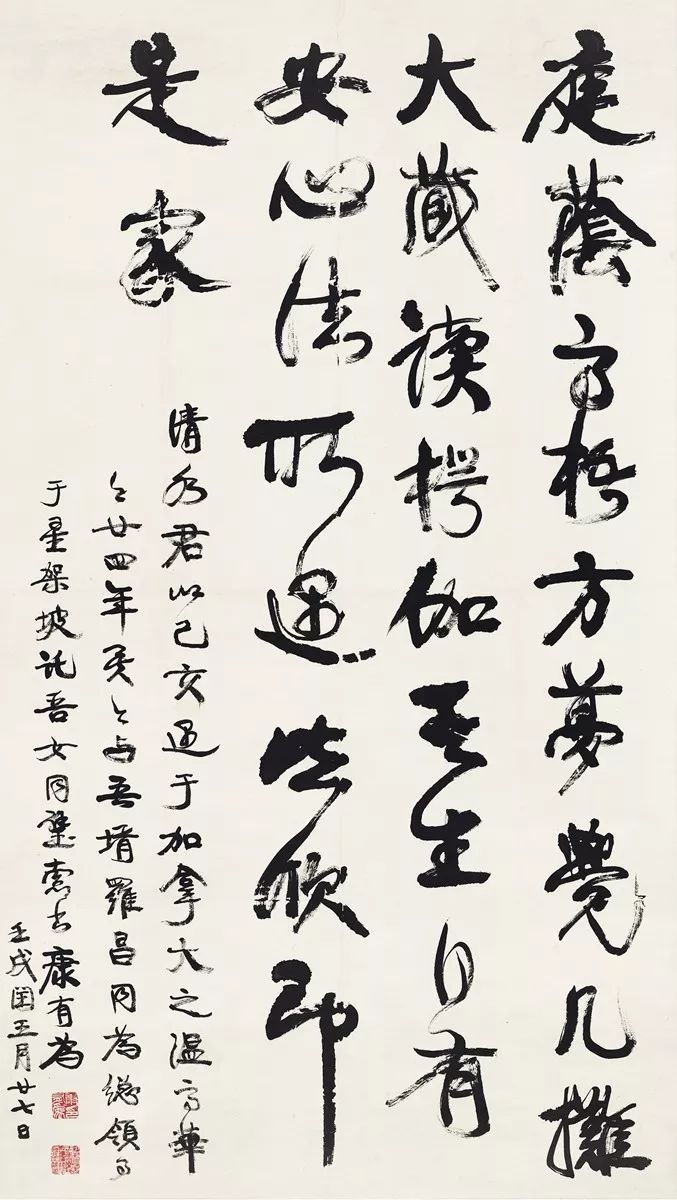

行书《丁已六月避地美森院作诗轴》受《瘗鹤铭》《石门铭》影响,加之康氏此情此景,整幅作品呈现出一种孤寂与清冷的格调。

诗云“庭萌南柯方梦觉,几摊大藏读楞伽。

吾生自有安心法。

所遇皆欣即是家。

”这种独特风格在康氏书作中比较易于辨识,因谓之“美森院体”。

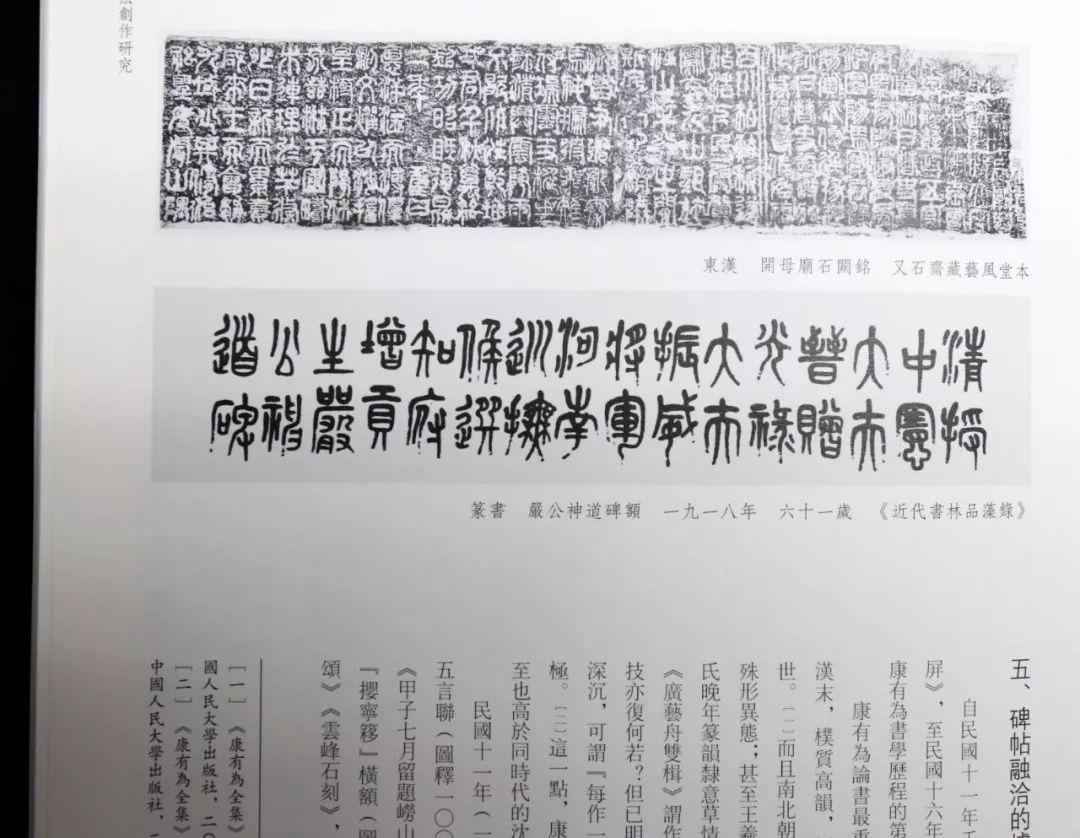

康有为的篆书作品罕见。

一九一八篆书《严公神道碑额》(见王家葵《近代书林品藻录》),乃康氏为陕西藏书家严遨所作。

康氏早年用力《说文》,尝作篆隶,于《石鼓文》《琅哪台》《峄山碑》、李阳冰用力甚深,后又于邓石如领悟笔法,认为完白山人之得处在于隶笔为篆,以为邓氏篆法之揭秘,而其倡导的碑学北碑外独有汉篆,在于汉某体备方圆,与他主张的八分笔法相合。

分笔作草,体兼篆隶,篆法为其主要笔法元素,此作有《开母庙石阙》意趣,章法类似。

茂密浑劲,与其理论相合。

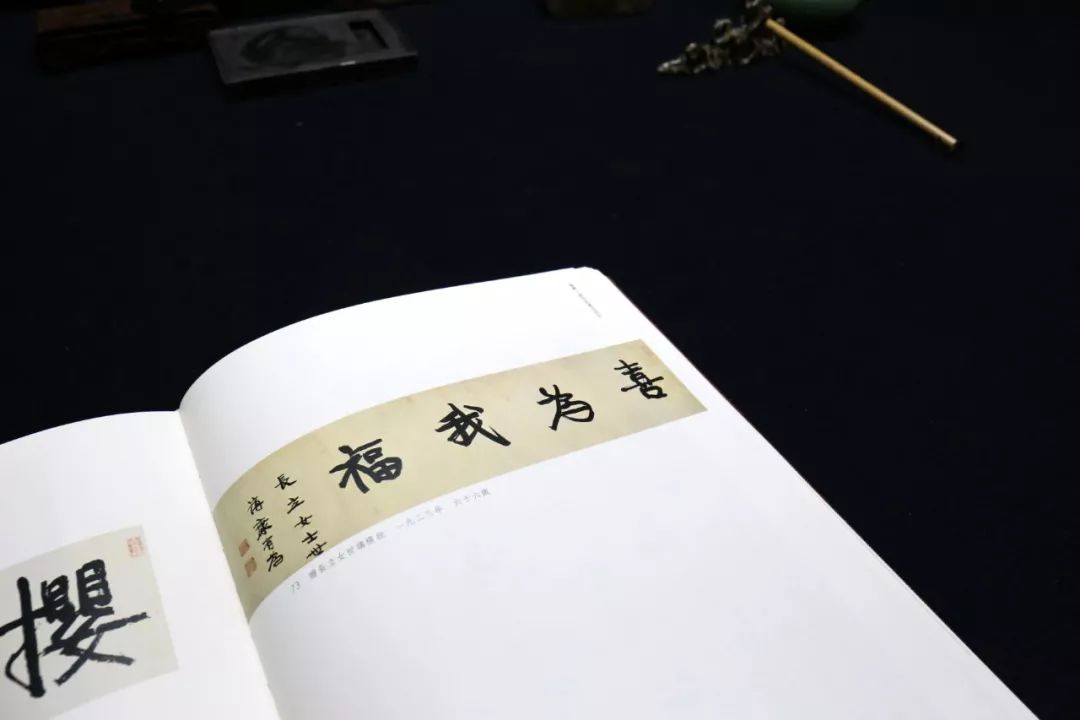

自一九二二年行楷《鲍照飞白书势铭八屏 》, 至一九二七年草书《上溥仪谢思摺》,为康有为书学碑帖融洽的成熟时期。

康有为论书最重“本汉”,好言隶意分笔,认为书法盛极于汉末,朴质高韵,新意异态,诡形殊制,融为一炉,故绝于后世。

南北朝碑皆有汉分意,颜真卿、杨凝式以汉分入草,殊形异态:

甚至王 義 之引八分、章草入隶字中,也是取法汉人。

康氏晚年篆韵隶意草情冶于一炉,碑帖融洽,创作了许多精篇佳作 。

《广艺舟双楫》谓作榜书“多参康笔,亦复高绝”,至其晚岁,归罗万有,意象深沉,“每作一字用须数种意”,能移人情,乃为书之至极。

这一点,康氏不仅超越了包世臣、张裕钊等碑派前贤,也高于同时代的沈增植、吴昌硕诸家。

一九二四年冯玉样发动“北京政变”,逐溥仪出宫,为康民平生最伤心事。

此年再刊印《康南海先生鬻书例》,书风变化明显,纯用篆籀笔法,署款全用草法,“康有为”三字相连。

五月买下青岛德国旧提督楼扩为住宅,名天游园,在此留下许多佳作。

一九二五年《与梁随觉书》催办卖字告白,《康南海先生鬻书例》文后附记:

“以伪冒太多,今除碑榜全楷外,下款书名三字中必用一二行草,上下或书天游化人号,月月

一易,容后布告,以社伪冒,若名全楷者伪也”。

行书《赠香渠仁兄五言联》融合《郑文公碑》《石门铭》,为康有为楹联的典型。

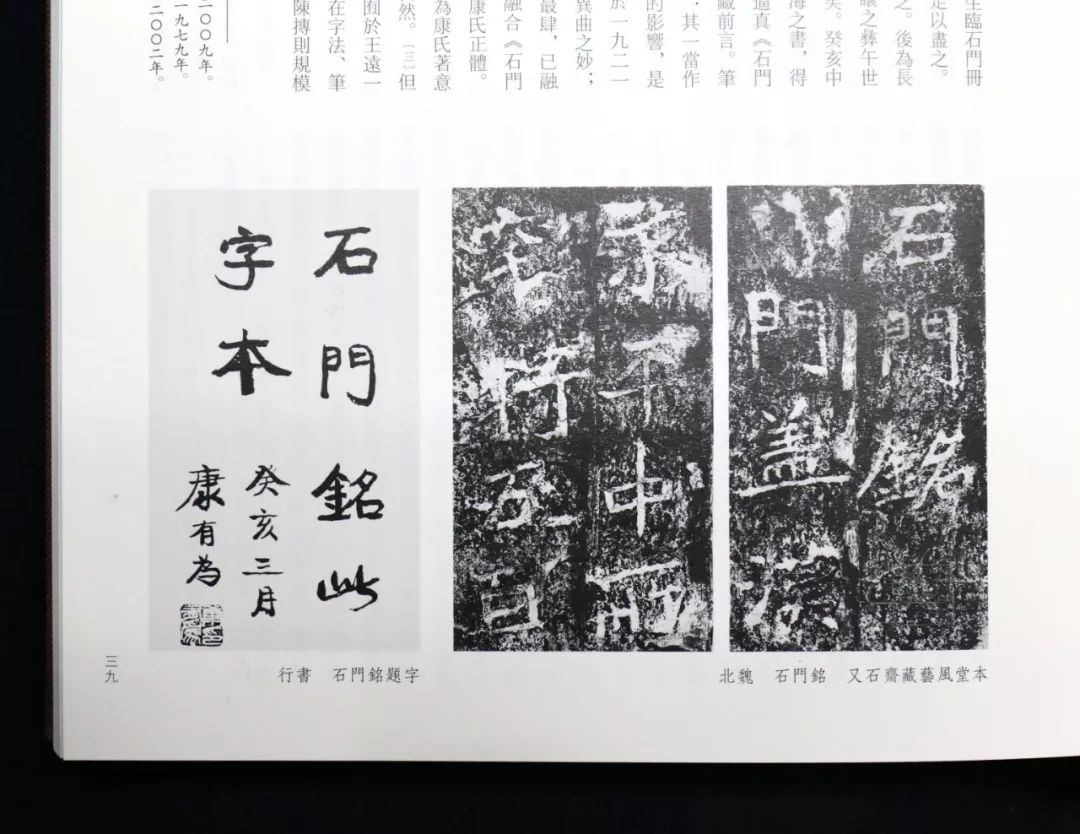

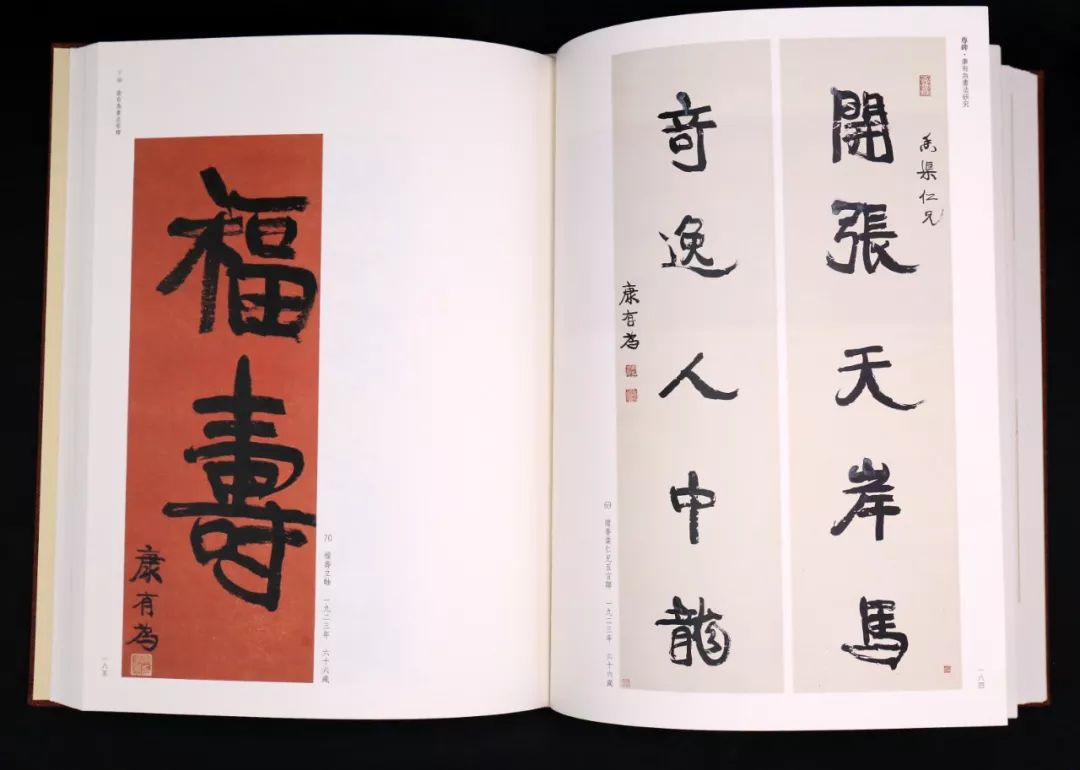

一九二三年年秋康有为登华山,至云台观访寻南宋道人陈抟(希夷)“开张天岸马,奇逸人中龙”石刻。

石刻文字横排,结字取法《石门铭》,笔势外露。

笔者还见到一副同样内容的对联,曾熙跋曰:

“此希夷先生临石门册子,其集为楹语当在明之季叶。

其书风骨之高,此十字足以尽之。

海内流传展转摹刻,乃失笔法,道人因以重值访购得之后为长素先生假去,道人殁,始索还。

仍以墓田丙舍需款,让之彝午世友。

海内但知此书显于道人、有知于长素先生,斯得之矣。

癸亥中秋后农 辳 熙注。

”据此,《海藏书法抉微》称“南海之书,得之陈搏”。

祝嘉也曾购到翻刻本,称其:

“结体用笔,逼真《石门铭》”,诩为“康氏殆未见过。

”笔者共见到康氏四幅相同内容对联,考其创作时间大致是:

其一当作于一九一七年,很难看出《石门铭》或陈抟的影响;

载于日本《书道全集》的约作于一九二一年,结字欹侧笔势开张,全法《石门铭》,与陈抟有异曲之妙;

而署款一九二二年的字势趋于平正,而用笔最肆,已融入《郑文公》;

作于一九二三年的那幅,则融合《石门铭》《郑文公》,奇正有致,意象苍深,纯为自运。

熊秉明先生以日本《书道全集》中对联与陈抟对比,认为康氏着意地排布了开张豪肆的气势,但远不及陈书的出奇而又自然。

但是如果将这几件作品一同比观则不难看出,康氏并没有囿于一家。

以《石门铭》集成联语与康氏所书比较可见,康氏在字法、笔法、体势上实际是融入了《郑文公碑》,甚至隶法,而陈抟则规模《石门铭》,且失之峰芒。

值得注意的是康有为的金石碑刻跋语,尚未有人进行过全面的收集和整理。

这是因为一方面康氏题跋碑帖的墨迹比较分散,碑版拓本往往收藏在海内外不同的藏家或文博单位,难以进行整合:

另一方面可能是因为康有为既然以政治家、著名学者和书家名世,人们更重视有关他的历史文献手迹或大幅书作,对于附录于碑帖之后的短篇跋语往往不甚重视。

康有为题跋碑帖的这部分内容,能够反映他在金石学和书法艺术方面的观念;

也是康有为年轻时期发表《广艺舟双楫》之后的,在碑学书法方面的研究的积累和补充。

以下从民国以来的出版物中,摘取康有为题古代碑帖的跋语数则,以见康氏在这方面的成就之一斑。

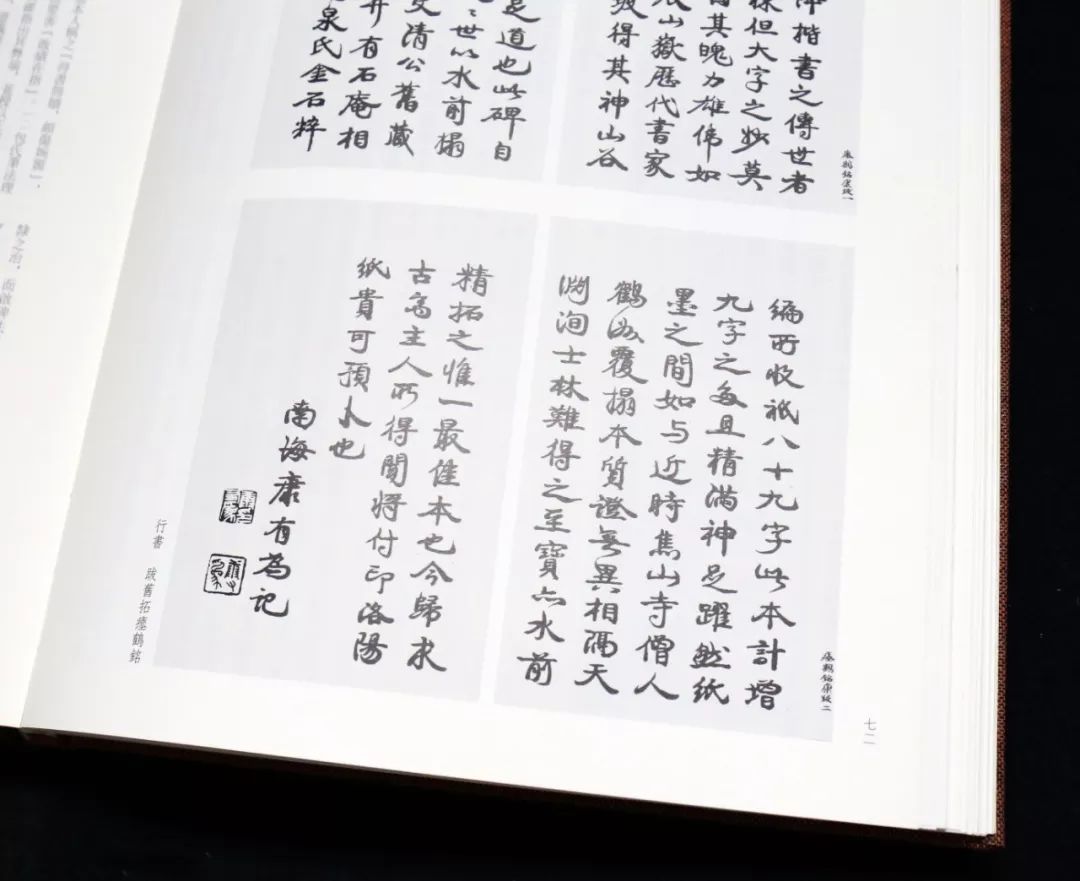

《跋旧拓瘗鹤铭》:

溯自晋唐以降,楷书之传世者不啻汗牛充栋。

但大字之妙,莫过于瘗鹤铭。

因其魄力雄伟,如龙奔江海,虎震山岳。

历代书家之临此者,惟东坡得其神,山谷得其形,此不足道也。

此碑自断掷江中之后,后世水以前拓为善本。

此为刘文清公旧藏,都共九十八字,并有石庵相国之跋。

又考王兰泉《金石粹编》所收只八十九字,此本计增九字之多,且精满神足,跃然纸墨之间,如与近世焦山僧人鹤洲拓本质证,无异相隔天渊,洵士林难得之至宝,亦水前精拓之惟一最佳本也。

今归求古斋主人所得,闻将付印,洛阳纸贵可预卜也。

南海康有为记。

以风格看,这件作品当是康有为在五十九岁至六十岁上半年所书。

《跋欧阳询化度寺邕禅师塔铭碑》:

欧阳询《化度寺碑》为其平生第一杰作,即古人所谓“草里惊蛇、云间发电”者云。

考之《金石粹编》,称此帖至宋已无全文,字数多寡亦不可考。

,而该书所收只六百八十二字,且又不堪卒读。

又据《金石考评》云:

余过文 徴 明氏停云馆,闻有宋拓《化度寺》,索以观,手幕以归,亦无李百药字。

翁氏金石,富甲海内,而相校少至一倍以外。

此帖除中间所泐十余字外,计有一千零四十ー字之多:

且字势既劲挺秀整,

文句又一气贯通。

若非唐拓旧本,安有如此之完全精本哉?

有欧阳玄、文启祥二跋。

是帖于元时流入东瀛,于清季末叶复入中国,嗣辗转归碧悟山庄所得,将影印流传。

夫墨运轮回,显晦有时。

如比希世之宝,远逮千载,始克大放光明,岂非艺苑之佳瑞,鸡林

之奇遇哉?

观率更书者,当以此为正鹤也。

甲子三月康有为记。

《跋符秦建元四年产碑》:

北碑近新出土者,以此为古雅第一。

《关中金石志》名为广武将军则非也,乃广武将军曾孙产耳。

惟碑为符秦建元四年,去王右军《兰亭》仅十二年,故字多隶体,实开灵庙碑之先,渊茂且过之。

与《好大王碑》并驱争先。

此拓有碑额碑阴,尤为完美。

字似流沙坠简,古逸至异。

吾拟名此碑为秦建元四年产碑,此碑在陕亦为关中楷隶冠。

扶万弟珍藏此面修金石时易此名也。

癸亥冬天游化人康有为。

康氏晚年作书,主张行笔之法须迟急曲直,藏出起伏,曲尽其妙,当时海上曾熙、李瑞清等人模仿金文翻铸效果,尽作曲屈,以为新奇。

康氏作书颤笔多施诸横画波磔,提笔悬腕,本易宕逸波发,加之年老生理因素,因生造作之嫌。

此实属老迈又刻意求工之作也。

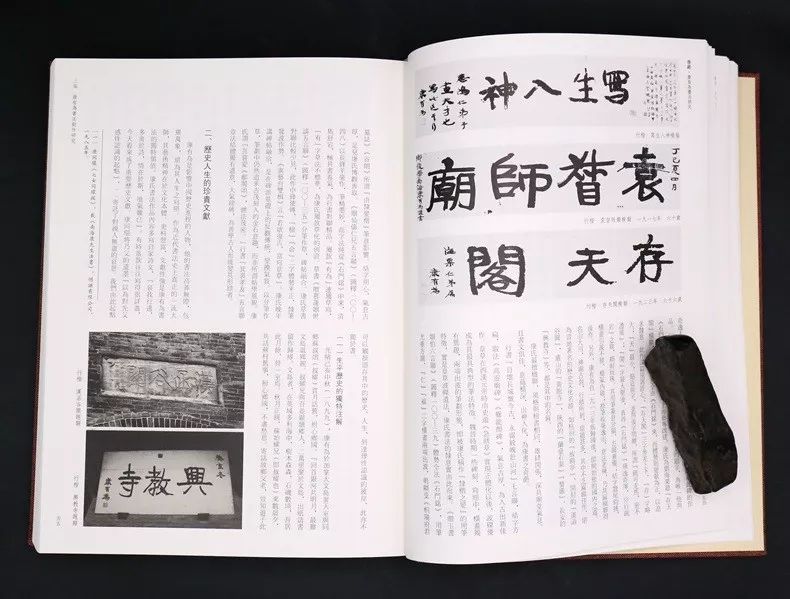

二、碑派典型

(一)数意兼包的康体正体。

“康体”茂密雄深,气象宽博,最能体现其碑派风貌。

笔法本于汉分,魏碑为体,篆隶为用,以茂密为宗:

体势融合汉魏,中宫紧结,右舒宕,以雄深为宗:

风格胎息六朝,气格雍容,意态奇逸,以高美为宗。

主要取法《瘗

鹤铭》《枳杨神道》《六十人造像》《经石峪》《爨龙颜碑》《高灵庙碑》《元君墓志》《石门铭》《云峰石刻》《 郙 阁颂》诸碑。

增损古法。

裁成今体。

正书《祭潘若海文》取法《高灵庙碑阴》,朴厚古茂,奇姿百出,方圆兼备,体在隶楷之间。

《广艺舟双楫》将其碑阴列为神品第二,置《爨龙颜碑》后,《石门铭》前。

评其“如浑金璞玉,宝采难名”。

侵蚀漫漶,存字无几,显得古茂,与《爨龙颜碑》尤近,可以考见变体源流。

康氏五十九岁至六十岁八月于美森院临《爨龙颜碑》之前,一段时间书法风格受《灵庙碑阴》影响明显。

正书《祭潘若海文》字法用笔颇得《高灵庙碑》隶楷变体之理,不仅能妙合古人,且能变其面目,入古出新。

其中“国”“相”“之”“中”等字与碑阴似,足见康氏善取。

正书《袁督师庙记横幅》意法茂密,取法《爨龙颜碑》、《高灵庙碑阴》,为康氏正体早期典型。

一九一七年四月,康氏门人张柏桢出资于北京修建袁崇焕庙,请其书写庙记、门联、庙额,以昭后世。

《广艺舟双楫,体系》谓“《爨龙颜》与《灵庙碑阴》同体,浑金璞玉,皆师元常。

”康氏年初作正书《祭潘若海文》取法《高灵庙碑阴》,风格古逸;

八月在美森院临写《爨龙颜碑》,作正书《袁督师庙记横幅》《清一品太夫

人南海康氏显妣劳太夫人墓表》,取法古茂,体势变欹侧为平正,结字方扁,转折用方,笔意兼有《爨龙颜碑》《高灵庙碑阴》二者之妙。

《爨龙颜碑》如昆刀刻玉,结字个性极强、不仅难适康氏笔性,同时出不利于自家面目的形成,因而此类风格的正书没

能成为康氏正体的主流。

《临爨龙颜碑》《临魏元君墓志》为康民难得一见的“师古”实证。

比 対 原碑、二者均着意领悟原碑的方折用第,即康民所言“方笔无笔不断之法”,与沈曾植《临爨龙颜碑》相比,沈氏逆入倒行,以方为主,媚而得势;

康氏中峰涩进,专注字型,亦方亦圆、且他碑体势羼入,而《临元使君墓志》则明显得法。

《临爨龙额碑》后他创作了《清一品太夫人南海康氏显妣劳太夫人墓表》《明袁督师届记》《题袁督师庙横幅》

《自坏长城慨今古永留毅魄壮山河七言联》和《弢 菴太保七十赐诗轴》等作品这类作品,深得《爨龙颜碑》及《高灵庙碑阴》浑美古逸的气息,方圆兼备,开张醇厚,耐人品读。

显然,康氏很快便发现《爨龙颜碑》过于高古的面目不尽适宣自家个性发挥,而《魏故元使君墓志铭》清劲方正,体在《石门铭》与《郑文公碑》之间,凭此碑的方正体势较正了《爨龙颜碑》的欹侧,变古厚茂密为健宕逸,从而形成了康氏正体艺术风格。

其正书《康氏家庙碑》《徐侍郎致靖碑文》,便是其入古出新的范例。

正书《康氏家庙碑》笔致清隽,为康氏正体成熟标志。

楷书《康氏家庙碑》与《临元使君墓志铭》恰如楷书《袁督师庙记横幅》之与《临爨龙颜碑》;

换言之,《魏故元使君墓志》乃《康氏家庙碑》的蓝本。

当是美森院中偶然所得,此碑兼有《石门铭》之宕逸及《郑文公》之端正,清隽不失古趣。

较之原碑,《康氏家庙碑》《临元使君墓志铭》着意结字、入笔、转折、及方笔的体悟,籍以变化气质,初步形成“康体”端庄平正,中宫紧结,劲健奇宕的清新面目。

《元使君墓志铭》对于康氏正体的意义不见诸文献,如果说《临爨龙颜碑》使其从《般若碑》《瘗鹤铭》的某些唐楷元素中脱化出来进而形成魏碑面目,那么《临元使君墓志铭》则使其由古人气质变为自家风范。

同为师碑,前者注重入古,后者刻意出新。

康同环女婚李云光在《康南海先生书学异闻记》中谓康氏学碑只是仔细欣赏,绝不执笔临摹,可见不是确论。

行楷《感皇思诗横幅》专法《郑文公碑》,乃其通会佳作。

一九二二年十二月一日逊帝溥仪大婚,此作为康氏呈献 獻 宣统皇帝溥仪赐 御 书“天游堂匾额”的“谢恩诗”,山东云峰山北朝刻石以其规模之大,法度之精,堪称魏碑正体。

康氏称为“圆笔极轨”,晚岁多取法于此,并专写《郑文公碑》。

此作行笔宕婉,结字与《郑文公碑》相同,足见用功之深。

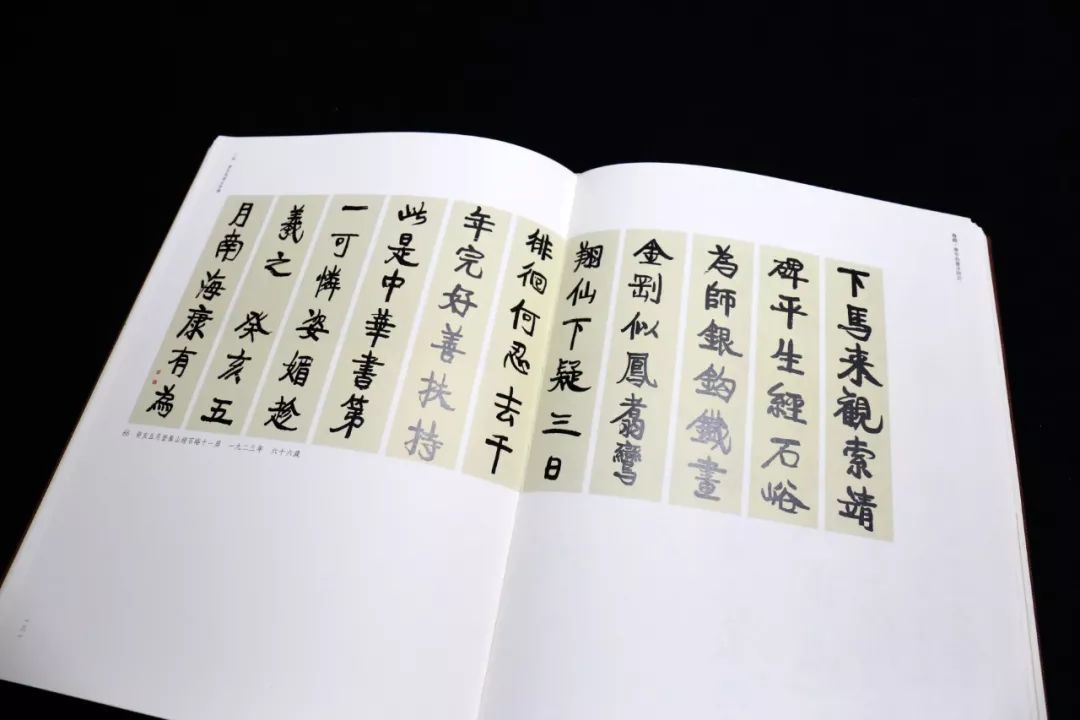

行楷《癸亥五月登泰山经石峪十一屏》,融《经石峪》《郑文公》,兼包数意。

《经石峪》笔意与《郑文公》略同,草情篆韵,诸法皆备。

康有为“平生《经石峪》为师”,主要是取其博大浑穆,中正平直,篆法隶韵。

此作字法胎息《石门铭》《郑之公碑》。

结字布白得自《经石峪》, 趯 法笔势乃宗《郑文公》,简穆宕逸神契《石门铭》。

雍容和厚,气息深沉。

(二)能移人情的康体行草。

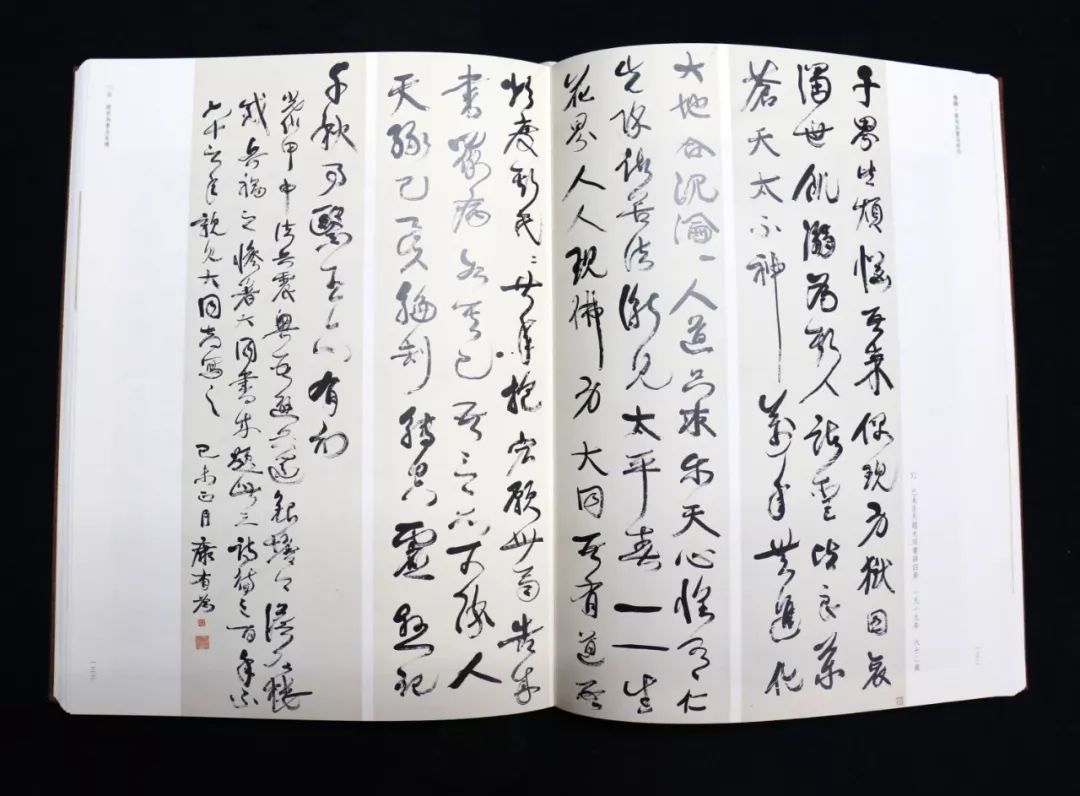

“康体”行草,天马行空,纯以神行,最能体现其神精意。

笔法本于汉分,方圆并用,篆意隶韵,以精深为宗:

体势结息六朝,正欹交用,形肆意敛,以奇宕为宗:

风格新理异态,质沉意密,能移人情,以深郁为宗,其主要融治《高灵庙碑阴》《爨龙颜碑》《石门铭》《经石峪》《郑文公碑》诸碑,兼取简牍章草,借鉴颜真卿、杨凝式、倪元璐、伊 秉绶 诸家。

碑帖融治,机杼独出。

康有为认为六朝笔法所以迥绝后世,在于结体之密,用笔之厚,其行草意法皆出于此。

行草《袁督师庙记横幅》,与行草《丁已五月纪事诗七章诗卷》以及为徐勤作的行书《丁已美森馆幽居诗卷》同属一种,融《爨龙颜碑》《高灵庙碑阴》,结字茂密,用笔醇厚,在康体行草中别具面目,为“丁已”时期典型风格。

草书《己未正月题大同书诗四屏》碑帖融洽,笔畅神融,新理异态。

其横划平出,显然受碑影响:

结字又多章草遗意,可谓碑帖合融,能移人情。

草书《赠宾侯仁兄诗轴》笔墨淋满,意象撼人,是康氏精神之写照。

张怀 瓘 云:

深识书者,推观神采,不见字形”,是之谓也。

《万木草堂诗集 · 补遗》:

“辛酉六月(一九二一年),避暑焦山大观台,批杷树下石床夜听惊涛,坐忘人世,留诗寺僧六恒,保护枇杷树也。

白浪参天去不回,青山卷地扑将来。

槛前梧竹多幽意,卧听惊涛尽夜雷。

”与此作意境仿佛。

康有为自一九二三年赁得天游园至一九二七年于此病逝,多每年必数次来憩。

观海登山,临风啸咏。

青岛之山海逞其怀、适其意,陶然其性,更于此留下大量诗书杰作。

草书(乙丑重还青岛喜赋诗轴》墨气淋离。

重游青岛的欣喜之情,跃然纸上。

草书《卢轮塞下曲四屏》章法奇特,波澜壮阔,为其精心佳作。

草势尚险,此作章法独出心裁:

四句诗每句一行一屏,屏屏护环。

第四屏“千”字横画发波作势,竖笔如汉简纵毫直下,独占数字空间,令人屏息。

刘熙载谓:

“草书尤重筋节,若笔无转换,一直 瑠 下,则筋节亡矣。

”其用笔若《裴将军》“藏分法于奋斫之内”,气魄力能抗鼎;

笔法直如倪元璐,峻落逆入,于矫变飞动中势疾意留,虚实随势相生。

草书尤重笔力,康有为于行草推崇颜真卿、杨凝式,以《裴将军诗》《夏热帖》视之,茂密雄强,分笔草势,往往会意

(三)词俱佳的康体简犊。

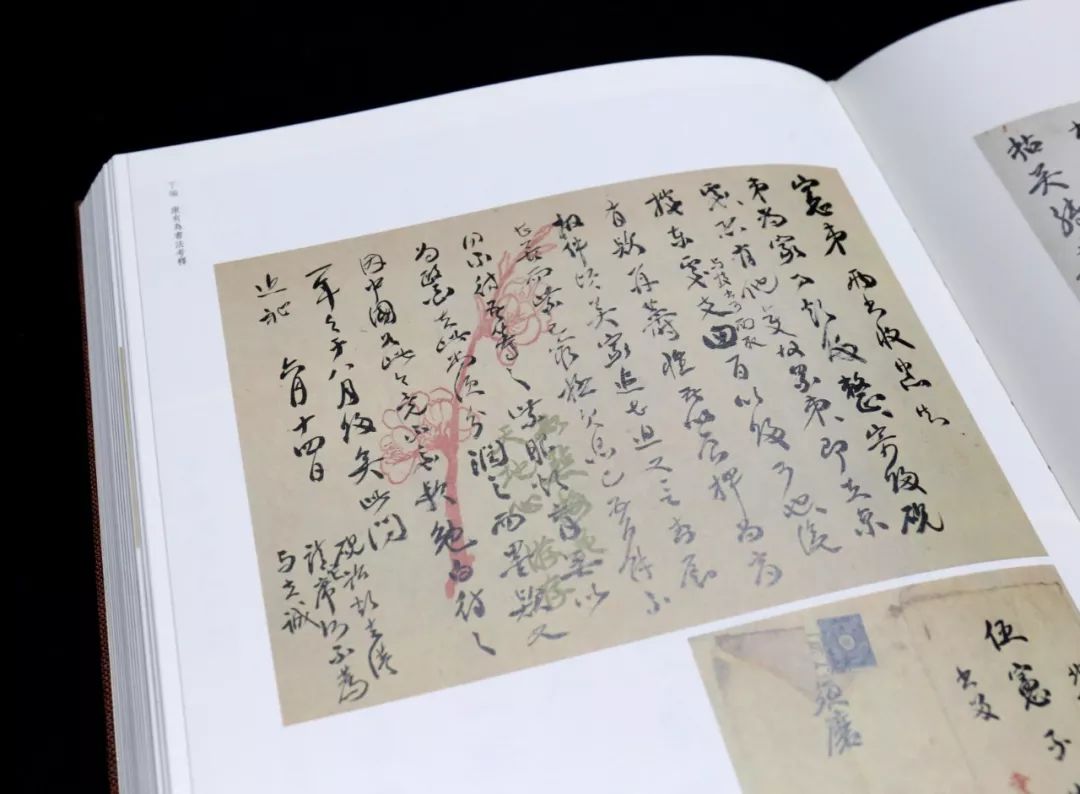

康有为的尺犊、简札,纵横奇宕。

从心所欲,为其书法大观园中之奇葩。

清季碑盛帖废。

革法衰颓。

不仅京中名家不擅简犊,甚至像邓石如、张裕钊这样的大师级人物。

其简犊亦弊实无可取之处。

此碑实由偏碑学所致。

尊碑抑帖的康氏并没全盘否定帖学之际功用。

他指出今日临碑是因其可以学习古人笔法,而帖则屡翻失真:

然而帖学便于人事,瑰姿媚态。

尤适宜于简札。

康氏尺犊、简札从取法和用笔上大致可分前中后三个时期。

前期为帖学时期,中期为由帖而碑转变期,后期为碑帖交融期。

其用笔则分前后两个时期,前者偏于提按弊在运指:

后者重在使转得于运腕。

前者为帖学,或称今体之楷法,后为碑派,或称古体的分法。

所谓会心处正不在远,康氏尺牍,可为绳墨。

一九一七年五月,康有为与沈曾植一同赴京参与张勋复辟。

歴 十ー日乃败,遭到北洋政府通缉,遂与沈曾植一道避居美使馆之美森院,并有诗唱和。

行书《赠乙庵尚书四章求和正诗札》作于美森院风格、结字受《高灵庙庙阴》《爨龙颜碑》影响。

康氏也有些和友朋之间谈碑论帖的书札,如一九一七年六十岁时《致况 蘷 生书二札》,即谈《高灵灵庙碑》他在《广艺舟双楫》中更将《爨龙颜碑》奉为三件神品第一。

《与奏云书札》则谈书法,《与小川札》则谈购碑事、题画事,《与沈乙老札》则论画,性情流露,词翰俱佳。

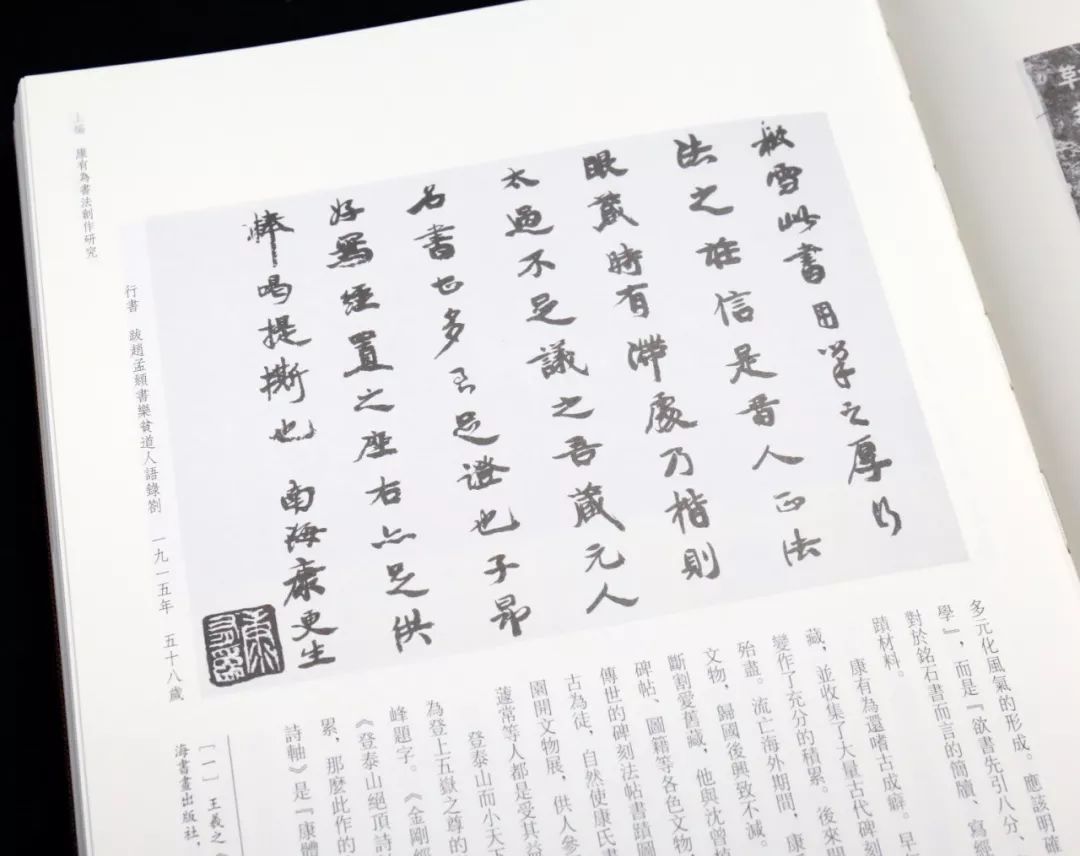

行草《致莫鹤呜书札》,信中谈论学习书法的内容,有助于对康氏晚年书法观念的认识。

此作笔致清隽,为其书札佳作。

行草《癸亥六月亭林云台观寻陈希夷迹诗札》分笔作草,波发鼓宕,似有取法楼兰简牍、残纸。

“淳古”“初”“游存”诸字作章草,笔老意古,为其晚年诗札中的精品 · 康氏六十七岁所作草书《甲子五月致恭王殿下书札》也有代表性。

爱新觉罗 · 溥伟,清朝末代恭亲王,号锡晋斋主,为奕诉嫡孙,主张复辟派首领。

一九一二年避居青岛 · 第一次世界大战日军占领青岛,妄图借用日本势力复辟。

一九一七年复辟失败康有为幽居美国使馆半年,于腊月至青岛拜会溥伟。

一九二二年溥伟移居大连,将其家什赠给康有为青岛天游园安居。

此作乃其感惠询知之作。

一九二七年康有为七十岁时草书《与梁随觉书札》也反映了他这一时期的活动梁随觉(一八八〇到一九六九),字婉络,广东人。

一八九七年与康成婚,为其“二太”。

戊戌政变失败后随康周游列国。

梁氏通于文墨,主持家务。

生女同复、同环,子同吉(早天)、同 筏 。

一九二七年正月初五,康有为在上海游存庐隆重庆祝七十寿辰。

溥仪专门为他书写《岳峙渊清匾额》,并赐玉如意。

梁启超为撰寿联:

“述先至之玄意,整百家之不齐,入此岁来,年七十矣;

奉觞豆于国叟,致欢忻于春酒,亲受业者盖三千焉”。

时出北伐军逼近上海,十三日康氏由上海动身赴青,十八日抵岛。

康同环珍藏的这封信封中间红框内写有“最后第三信,将绝笔”。

康有为好文物,精鉴赏,其收藏之富,由《万木草堂藏画目》可窥一斑。

康有为归国后其生活来源,除了鬻书卖文,买卖古字画亦一进项。

康有为离沪时已感不适,二十日即得病,其间作《谢思摺》,二十八日晨五时病逝。

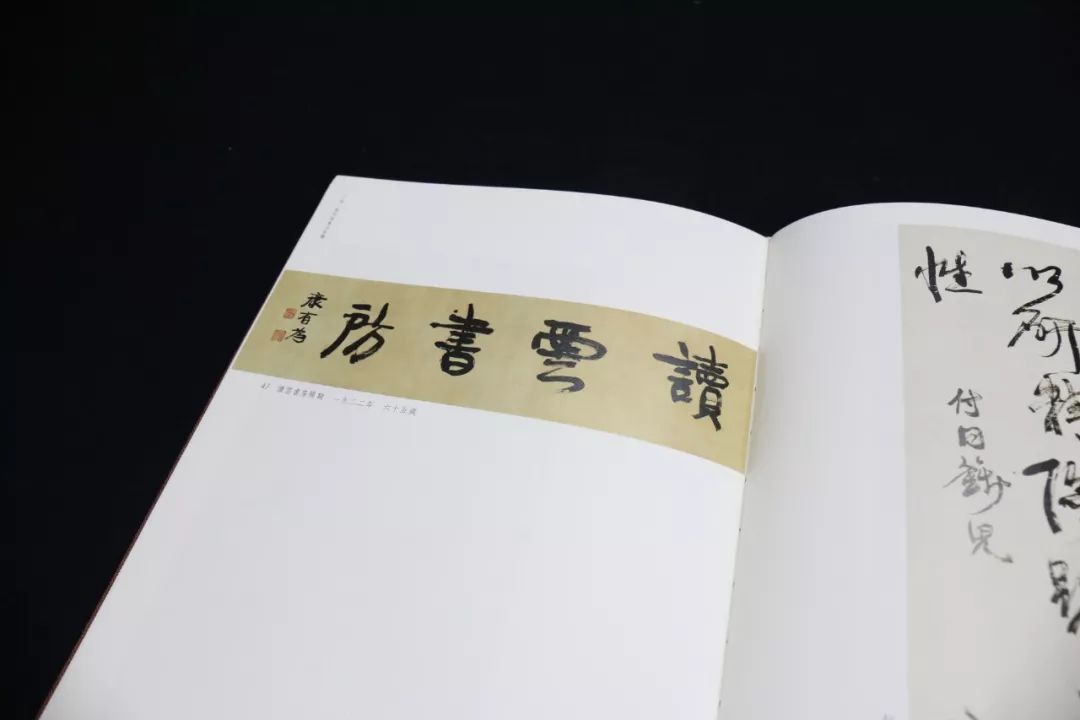

(四)雄深和美的康体榜书。

康氏榜书集《经石峪》《云峰石刻》《石门铭》诸碑之长,晚年更羼以《 郙阁颂》,隶笔分情,尽于方圆,造诣之深,古今独步。

榜书古日署书,又称擘窠大字,自古难作。

黄庭坚诗云“大字无过瘗鹤铭”,证明宋代人未曾见到《秦山经石峪》《四山摩崖》。

乾嘉以来,随着金石学、碑学的兴起,大量荒山野龄中的古人石刻陆续被发现,对书法艺术的发展产生巨大影响。

康有为于一九二三年四月登泰山访碑,被《经石峪》所震撼,遂“平生经石峪为师”。

康氏认为榜书有执笔不同、运管不习、立身骤变、临仿难周、笔毫难精五难。

故榜书别有门户,当以六朝为法,而元明以来鲜有精榜书者,盖碑学不兴之故。

且作榜书须笔墨雍容,以安静简穆为上,雄深雅健次之。

若有道之士,微妙圆通,气韵穆穆,自然高绝。

若有意作气势,便是伧父。

榜书之分方笔圆笔皆导源于锺卫。

圆笔以《经石峪》为宗,方笔以《白驹谷》为宗。

然以《经石 峪 》为第一。

其笔意略同《郑文公》,草情篆韵,无所不备。

雄浑古穆。

康氏最擅楹联。

风格与榜书相同。

“康有为本人书迹。

题榜大字。

大气磅礴,最为绝诣。

我特别欣赏他上海园路寓宅入门处放看的《游存庐》三大字木匾,白板墨书,不加钩刻。

也不施髹漆。

圆笔宽结。

雍容提拔。

此是康老‘肉笔’,气魄从《石门铭》《金刚经》出来。

真可雄视一世。

魏齐碑版。

方 圆 笔并用。

方笔居多。

康老专用圆笔是否他一直未觉察到刻手的问题呢?

还是他有意避开石刻上的刀痕而遗貌取神独自运笔呢?

由历史条件推之,我以为属于前者,不是后者。

”(吴昌硕语)按由《金刚经》尚有多字仅双钩未刻者可知,当时书丹者用笔方圆备,刻工在双钩时对方笔、圆笔的变化

极为留意,因此可知《经石峪》的圆笔既不一概是经过大自然的改造,也非刻工的刀刻斧凿而成,也有书丹者用笔方圆变化的审美追求。

这一点,康有为早在写《广艺舟双楫》时就已明察。

行草《大庇阁横额》为康氏所早期榜书,兼有《朱君长刻石》《石门铭》之意,但更多的是馆阁旧习,尚难把握榜书要诀。

行书《袁督师庙横额》融《高灵庙碑》《郑文公碑》于一炉,端正严妙,抽厚朴茂,气象古穆苍深。

楷书《写生入神》横披作于一九一七春,是书赠徐悲鸿赴法的送行之作。

此作与《赠翰臣仁兄七言联》风格相同,有《瘗鹤铭》的笔法、结字特征。

行书《存天阁横额》,取法《石门铭》,为其晚年为其擘窠佳制。

“北碑总是王家好”,康氏以《石门铭》为神品,飞逸浑穆之宗,在题榜中运用尤多。

但遍揽康氏遗墨,除了《开张天岸马,奇逸人中龙五言联》直接取法《石门铭》,尚未发现临摹此碑的作品。

一九二三年在“此”字未损本《石门铭》上的题字,

为唯一他与《石门铭》渊源的实证。

此年上海艺专改建康氏为刘海粟题《存天阁横额》 · 其结字气息全由《石门铭》来,而体势则变欹为正,以追求隶意。

此作谋篇别居匠心:

“存天阁”三字参差上下,“存”字略大,“天”最小贴近前字,并与后字间离,所谓“硫可走马,密不透风”,“阁”字最大压后,真得《石门铭》“飞逸奇浑,分行疏宕”之致,颇耐玩味。

用笔方圆兼备,结字虿尾钩挑,横画引波不发,精气内敛:

捺笔意态老辣,乃其匾额难得佳作。

另外,康有为自一九一三年底归国后,即开始他的国内之游。

名山大川,神庙古刹,行迹所到,留题甚多,其中不乏匾额佳作,成为当地著名的历史文化遗迹。

如杭州《放鹤亭》、开封《汉函谷关》、庐山《黄龙寺》陕西《兰台石渠》《蛰庐》、长安《兴教寺》等,都有其所题匾额。

康氏最擅楹联,书文俱佳,意蕴精深,深具庙堂气息。

为康书之奇葩。

行书《自坏长城慨今古,水留毅魄壮山河》七言联,结字方扁,取法《高灵庙碑》《爨龙颜碑》,气息古厚,为入古出新佳作。

章草在西汉元帝时由史游《急就章)实现正体化以后,波 磜 便成为其最具典型的笔法特征。