即便是夏日,读

《南渡北归》

,依然让我从心里感到寒意。窗外吹进的是丝丝热风,心里涌出的却是冰冰的寒凉,没有一点温热的感觉。

读《南渡北归》需要勇气。亦是一种挑战。

首先,它的字数达到了160万(含注释),其次,它颠覆了我对近现代史教材,以及国产战争片的认知。再次,属于一个时代和一群学人的创伤在该套书中得以清晰再现,这就使得我在阅读过程中,不免时常会有揪心与着急之感。

读这套书的感觉,说得更直白一点,就好像不是医生的人,混进手术室里观看着一台非常重要的手术,最后那个病人手术失败,血淋淋地惨死在了手术台上——有时候,历史真的给人如此感觉。

特别是一度被遮蔽过的历史,总会令读者不忍目睹痛心疾首。

而作为一个并不遥远的存在,《南渡北归》无疑更像一台高度透明的手术室。

你明明站在近处,却对里面的忙碌、紧张、慌乱、阴谋与悲伤一筹莫展,除了干着急、惋惜和心疼,别无它法。其中,梁启超被误切了的肾,王国维逃避乱世的湖中一跃,胡适被大多数不理解的孤独,傅斯年为中华教育梦操劳过度的英年早逝,陈寅恪与叶企孙、陈梦家等因莫须有被折磨,等等无一不让人感到沉重与悲痛。

这些在民国时期倍受尊重与敬爱的学人,每一位命运都牵扯着我的心。

怀着对他们的敬仰钦佩和探索、同情,我用八天的时间,抛开一切日常事务,手不释卷废寝忘食地读完了《南渡北归》三部书。跟随作者的笔触,我的心情时而感动,时而愤慨,时而惊叹,时而悲伤……

如此丰富的情绪,只缘于一个群体。这也是该套书最大的亮点——它不像小说,只用一个或两三个人物反映一个时代,而是以精英的群体来反映一个时代。它又像小说,如此壮观的精英群体,

在侵略战争中侥幸活过命来,又被一个混沌的时代所抹灭。

触手可及的历史背景,多么像安徒生童话《皇帝的新装》中场面。而书中所显露的阴暗面,甚至还超过了童话的荒诞与离奇。

这种坦荡的真实,与真实的坦荡,使我认为《南渡北归》可以成为最出色的近现代史教材。

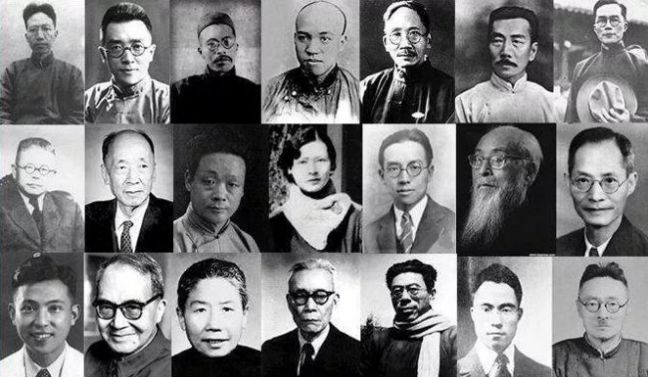

尽管其中不乏史料的堆积,但因为作者亦庄亦谐的笔调、对学人们性格与命运全方位的展示,以及清晰独到的见解、调查,还有一些珍贵的历史图片,这套书的价值便从茫茫书海中凸现出来,也与其他枯燥乏味的历史书籍区别开来。

《南渡北归》,分为《南渡》、《北归》、《离别》三部,

系首部全景再现中国最后一批大师群体命运剧烈变迁的史诗巨著,描绘了抗日战争时期流亡西南的知识分子与民族精英多样的命运和学术追求,作者为前台湾清华大学驻校作家、中华考古文学协会副会长岳南。

所谓“南渡”,是指上个世纪大批知识分子冒着抗战的炮火由中原迁往西南之地;而“北归”,则是指他们再回归中原的故事。

整部作品的时间跨度近一个世纪,所涉人物囊括了二十世纪人文科学领域的大部分大师级人物,如蔡元培、王国维、梁启超、梅贻琦、陈寅恪、钱锺书等。

作品对这些知识分子群体命运作了细致的探查与披露,对各种因缘际会和埋藏于历史深处的人事纠葛、爱恨情仇进行了有理有据的释解,读来令人心胸豁然开朗的同时,又不胜唏嘘,扼腕浩叹。

柳传志曾表示:

岳南的《南渡北归》,对我影响很大。我们至今不能全面反思文革,令人尤为痛心。这套书尽量真实地从某一个角度描绘当年的历史,文笔也好,很好看,学习历史,政治家可以更好地治国,我们老百姓最起码可以做个明白人。

任志强更感言:

也许是年龄与时代的原因,我读《南渡北归》第三部更有味道,欲哭无泪。当“南渡残生梦独多”和“北归残梦终成空”时,历史还原了真相。同为天涯两岸的民族各自走了一条不同的路,却隔不断血脉相连的相思之情。

……......

文章只是一个引子,整部书才是必读之精华

,看完文章后,如果有兴趣深入了解,可以回到这里,点击左下角“阅读原文”链接购买此书。

▲这是最新增订版,未删节最全本,纪念抗战胜利七十周年隆重推出!增加十二万字增订内容,首次披露台湾中研院大量珍贵史料、照片,增加大量亲历者采访资料,如曾氏家族后人、刘文典等大师后人亲述。