本文转载自微信公众号“新华国际头条”(ID:interxinhua)。

“快看,我们追上米轨列车了!”经营电脑零部件生意的肯尼亚人理查德兴奋地指着窗外。

一名乘客在蒙内铁路列车上眺望远处米轨上的列车

距离蒙巴萨-内罗毕标轨铁路(蒙内铁路)内罗毕终点站大约100公里处,“中国制造”的这班现代列车,与慢悠悠地行驶在一百多年前修建的米轨铁路上的一班老式列车不期而遇。

两辆列车都朝着蒙巴萨方向行驶,彼此之间的距离不足百米。

从结果看,这是一场毫无悬念的竞赛。

一眨眼的工夫,由主体呈橙白两色机车牵引,时速约在120公里的蒙内列车便将由蓝色机车牵引的米轨列车远远甩在后面。

与米轨铁路的短暂相伴后,蒙内铁路列车一往无前。此时车窗外,是一望无际的大草原。

肯尼亚的第一条铁路米轨铁路诞生于1901年,由当时的英国殖民者修建。

这一铁路虽然仍在发挥“余热”,但因设施老化和缺乏维护,列车行驶速度已从早先的每小时70公里下降到每小时40公里。

一列客运列车行驶在老式米轨铁路上

由于耗时太长,很多人选择乘坐汽车或搭乘票价不菲的航班在肯尼亚两大城市间往来,肯尼亚大部分的货物运输也因此转移到了公路。

由中国企业承建的全长约480公里的蒙内铁路已于5月31日正式通车,给两城居民和沿途民众出行带来新的选择。

蒙内铁路于6月1日开始客运服务,

每天运行一对往返蒙巴萨与内罗毕的列车,列车一般定员1370人。

理查德乘坐的这班列车共有15节车厢,他所在3车厢是头等座车厢,全程单程票价3000先令(约合210元人民币),车厢一排有四个座椅,而经济车厢一排则有五个座椅。

理查德对首次蒙内铁路列车之旅评价颇高。

他告诉记者:“比起坐十几个小时的汽车,全程不到五个小时的蒙内铁路列车真是太舒服了;比起票价约8000先令的飞机航班,蒙内铁路又要更加安全,价格也要实惠许多。”

“更重要的是,这趟列车窗外的风景真是太美了!”整个过程,理查德一直在摆弄自己手中的两个手机,似乎想把窗外的景色全部纪录下来。

理查德拍窗外风景

他如此“痴迷”,是因为蒙内铁路部分路段经过他的故乡。之前,理查德总是乘坐汽车回家探望亲友。

在列车快要驶入埃马利(Emali)车站时,记者看到不远处蒙内公路上有不少载有集装箱的长途货车正徐徐行驶。因为交通事故高发等原因,蒙内公路经常发生堵车,影响了长途客车和货车的行驶速度。

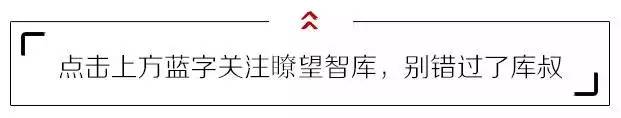

与理查森同在一个车厢的乘客哈娜今年已经100岁了。她在孙女等人的陪同下第一次乘坐蒙内铁路,打算在蒙巴萨的海边度假村举办家庭聚会。

戴着米色遮阳圆帽,身着黑白两色外套和橙色长裙的哈娜安祥地坐在车窗边,不时地将视线投向窗外。

作为与米轨铁路几乎同龄的老人,哈娜坐过全程几十个小时的米轨铁路列车,也坐过汽车和飞机,但是她告诉记者,

她喜欢现在乘坐的这趟列车,因为它安全、舒适、美丽。

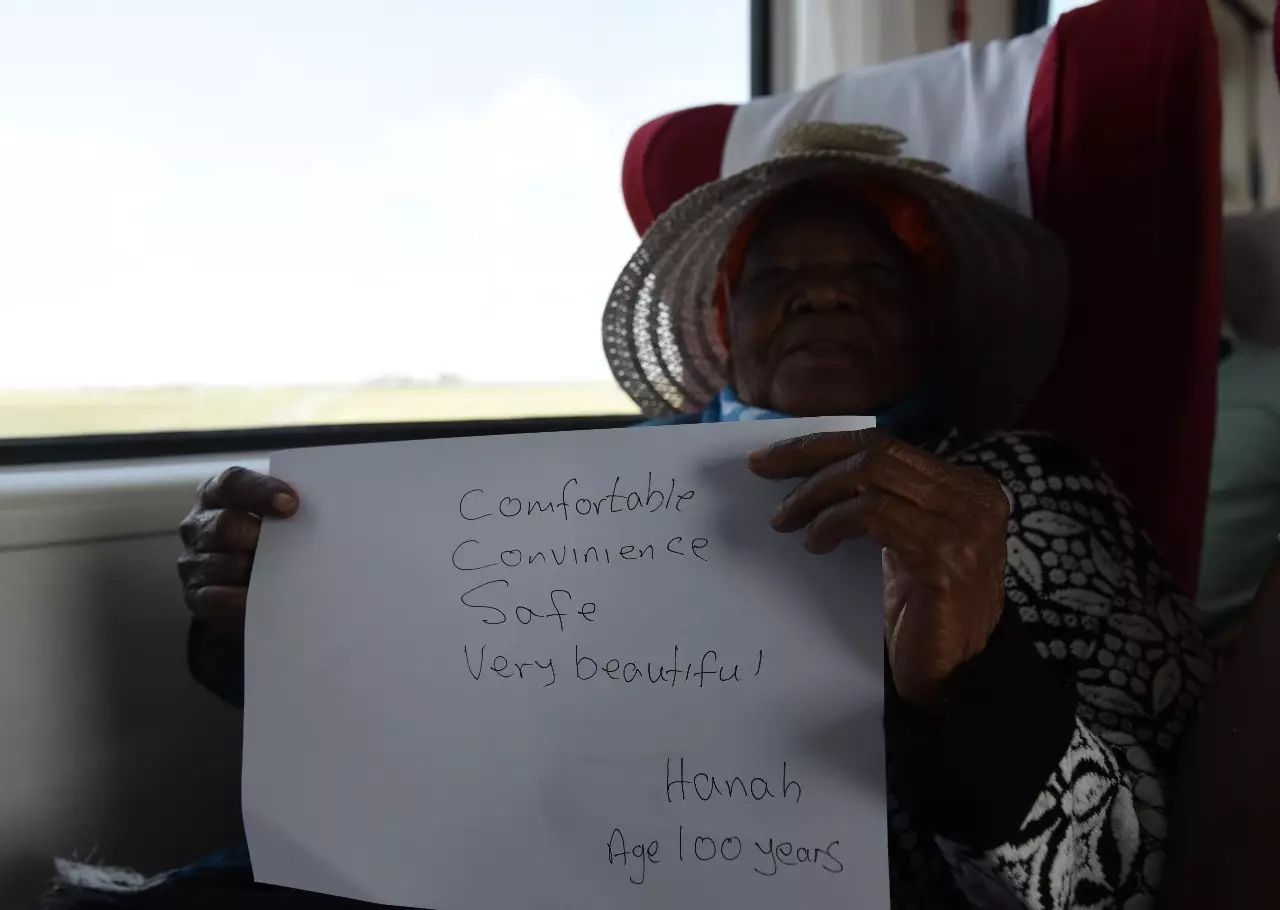

蒙内铁路东起肯尼亚海港城市蒙巴萨,西至首都内罗毕,贯穿肯境内8个郡。

它将作为东非铁路网的第一段,直插非洲腹地,成为连接沿海与内陆的重要交通枢纽。这条铁路沿线风光颇佳,部分路段穿越肯尼亚察沃国家公园。

“那里有一群大象!”车厢中有人大声呼喊。途经沃国家公园时,记者看到不远处的草原上,一头大象正与几头小象在平顶金合欢树下一起玩耍。

等列车接近蒙巴萨终点站时,窗外的地形已经变成绵延的山丘。在舒缓的斜坡上,低矮的房屋掩映在高大密集的椰子树下,一派东非海岸的浪漫景色。

5月12日,正在蒙内铁路上调试的列车驶入蒙巴萨客运站

出站时,领着三个小孩到蒙巴萨度假的辛西拉告诉记者,能够买到车票,体验蒙内铁路列车,真是物超所值。辛西拉乘坐的经济车厢硬座蒙巴萨到内罗毕单程票价700先令(约合49元人民币)。

蒙内铁路运营已经超过一周,车票逐渐走俏。

根据蒙内铁路运营公司8日发布的数据,6月1日至7日,蒙内铁路总共售出近1.4万张车票,有约2000张票被铁路建设人员、华侨华人和肯尼亚民众当作纪念品收藏。

内罗毕终点站售票员露思说,周末的车票尤其难买。每周的周五、周六、或周日三天,内罗毕终点站和蒙巴萨终点站售票大厅门口便排起长龙,有时,会有几百人购买不到当日车票。

根据市场需求,蒙内铁路运营公司计划于7月1日每天从两个终点站各增开一趟客运列车。届时,乘客可通过这条铁路实现内罗毕与蒙巴萨两城的当天往返。

记者和肯尼亚公务员戴维在蒙内铁路列车上合影

不少民众注意到,蒙内铁路车厢里都并排贴有中肯两国国旗。

坐在记者身旁的肯尼亚公务员戴维曾在北京工作4年多,他指着两国国旗说,

这是中肯友谊的见证,两国关系一定会越来越好。

延伸阅读

曾令英国胆寒西方质疑,中国最终修好的这条铁路将让当地“提速”一个世纪!

文丨库叔

本文由瞭望智库综编:凤凰网、华声在线、每日经济新闻、观察者网等

对于肯尼亚来说,

这条耗资38亿美元的蒙内铁路算得

上是肯尼亚独立建国百年来的首条铁路

,上至肯尼亚总统肯雅塔,下至普通百姓,都为这一天等待了很久,肯尼亚总统肯雅塔甚至亲自搭乘首班列车进行体验,之后便惊呼“这是一次变革之旅”。

而对于中国来说,

这是我们全套铁路标准首次“出海”,是“中国制造”走出去的活生生的样本

。这条修起来“难如上青天”的铁路在其他国家看来基本是“有心无力”,曾在此修过铁路的英国甚至留下了难以磨灭的惨痛记忆,“想想都害怕”。

即便如此,中国公司愣是仅仅花了两年半的时间给修成了!

除此之外,这也是中非友谊的生动写照,41年前,举世闻名的坦赞铁路的建成,就曾感动了整个非洲大陆。赞比亚前总统卡翁达情不自禁地表示:“‘患难见真情’,在我们最需要帮助的时候,中国雪中送炭,我们永远铭记在心。”

如今,蒙内铁路通车,肯尼亚人也由衷感叹:“当初选择中国是正确的!”

1

提速

有人说,这条铁路会让肯尼亚的发展“提速”一个世纪!

在肯尼亚,陆地运输尤其是高效而便捷的铁路运输是整个国家发展的命门,“要致富,先修路”这话在肯尼亚表现的尤为明显。

要知道,蒙巴萨被称为“印度洋明珠”,在海岸线平直,缺乏天然港湾的非洲,位于东非海岸中部的蒙巴萨,得天独厚地拥有深水港湾,加之地处于非洲、阿拉伯和印度的中间位置,2000多年前就作为港湾城市而繁荣不息,这里也是郑和到过的最远的叫做“慢八撒”的地方。

蒙巴萨港在东非条件首屈一指,由此向北直到红海的吉布提几乎再没有其他大港,向南直到南非的德班港才能与其媲美,雄踞印度洋西岸。

作为非洲第二大港和东部最大港,大半个东非的货物都在这里进出。

它直接辐射肯尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、刚果(金)东部、南苏丹等六国,共计1.2亿人口。

同时因其区域中心港的地位,还通过货物转运,辐射坦桑尼亚的桑给巴尔、达累斯萨拉姆,以及毛里求斯、马达加斯加、塞舌尔、莫桑比克等城市和国家。

在大宗货物运输上,蒙巴萨当之无愧被称为小半个非洲的门户。

甚至有句话说“先有了蒙巴萨,然后才有肯尼亚”,蒙巴萨对于肯尼亚及非洲的地位可见一斑。

蒙巴萨港承担着非洲东部转运的重担,港口作业拥挤,昼夜不息,进口的集装箱货应有尽有,大到汽车,小到螺丝钉、茶叶,去年蒙巴萨港的货运吞吐量就达到了2736万吨。

可这样繁忙而重要的港口却有一个致命的软肋——陆地运力严重不足!

从蒙巴萨港到内罗毕,尽管地面运输距离不到500公里,运费却高达800-1000美元。距离仅为中国到蒙巴萨海运距离的约4%,运费却达到了后者的一半多。更为严重的是,进入蒙巴萨港的货物往往先要在港口积压滞留一周以上才能运送到非洲内陆。

这是怎么回事呢?

此前,从蒙巴萨到内罗毕两地之间有一条19世纪末期英国殖民者留下来的宽度1米的“米轨”铁路,从90年代起,这条铁路年久失修,破败不堪,加之技术标准低,速度奇慢、事故频发,已经是行将就木。

这样的“老古董”实际速度只能达到约30公里/小时,仅有400多公里的距离往往要走上10到12个小时才到,旅客宁愿选择乘坐7至8小时的汽车,也不愿搭乘这样的火车,那就只能拿来运货了,可运货也根本满足不了蒙巴萨港2700多万吨的货运需求——2012年,这条铁路全年运货量只有150万吨,比起上世纪七八十年代500万吨左右的水准下降了三分之二以上。

这样就把太多的重担压给了公路运输。

于是,在联结两地的两车道主干公路上,经常塞满了超载的大货车,交通拥堵是家常便饭,公路运输也不堪重负,速度继续减慢,效率更加低下,简直成了可怕的恶性循环!

蒙内铁路干净利落地终结了这种恶性循环:

——肯尼亚历史上首次出现按照一级标准建造的、宽度为1.435米的铁轨;

——设计客运时速120公里、货运时速80公里;

——将货运成本降低40%;

——客运时间从原来的十几个小时缩短到4个小时。

肯尼亚大地上这才有了真正意义上的铁路。

提速的不仅仅是铁路,整个国家的发展也会迅速步入快车道。

肯尼亚政府认为新铁路将为肯尼亚带来每年1.5%的GDP增长,这项工程还为肯尼亚提供了3万多个就业岗位,并培养了当地一批铁路技术人才。

蒙内铁路项目总经理部总经理孙立强介绍说,在全体员工中,中方管理和技术人员只有2678人,中肯员工比例为1∶10左右。这一项目还为肯尼亚培养了743名铁路运营人才,其中包括肯尼亚历史上首批女性列车驾驶员。

更重要的还在于,蒙巴萨或将成为未来东非物流的核心所在,肯尼亚更有成为东非领头羊的底气,带领南苏丹、卢旺达、布隆迪、乌干达等东非这些没有出海口的国家一起“引进来”加“走出去”,真的是“一路富七国”(南苏丹、卢旺达、布隆迪、乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚、刚果金)!

2

开辟

蒙内铁路很大程度上重合覆盖了一百年前英国人铺设的“米轨”旧铁路。

一百多年前,英国议员曾经把这条线路称作“疯狂铁路”(lunatic line),英国殖民官员和肯尼亚当地人民曾在这里付出过惨重的生命代价。

19世纪末,为了与当时崛起的德国争夺非洲腹地的维多利亚湖,抗衡德属东非(今坦桑尼亚、卢旺达、布隆迪),英国征集了3万多名印度劳工,开始修筑“乌干达铁路”。

1896年5月,在英属东非(今肯尼亚、乌干达)首府蒙巴萨,铁路开工。线路从海平面出发一路攀升,60%的路段在海拔1000米以上,最高达到2538米。不仅修筑难度大,自然条件也十分恶劣。频频出没的老虎、狮子、野象、犀牛等野生动物都会对人构成威胁,当地湿热的气候加上众多沼泽,使得蚊虫疟疾传播迅速,野外工程人员的身体健康随时会受到考验。

内罗毕铁路博物馆至今还保留着一项特殊的藏品,3枚来自一百多年前的老虎爪子。

内罗毕铁路博物馆助理研究员Elias Randiga表示,这些爪子来自两只1896年铁路动工时袭击工人的老虎。当时,凶猛的老虎经常到铁路沿线撕扯咬人,甚至吃人的现象也时常发生,肯尼亚工人和英国官员都曾命丧虎爪。

在死亡2500人、致伤致残约6500人后,铁路终于在1899年通到了近500公里外的内罗毕,1901年修到了近千公里外、维多利亚湖岸边的基苏木(现肯尼亚第三大城市),并于三十年后的1931年终于延伸到现乌干达的首都坎帕拉,成为从东非海岸到内陆高原的唯一现代交通工具。

这是一条淌血的铁路。

这段惨痛的回忆至今仍然让英国人心有余悸,所以当2014年听说中国人要在同样的线路修筑蒙内铁路时,BBC甚至质疑,中国人到底有没有本事修好这条“疯狂铁路”,此后又进行了蒙内铁路不可行的论证。

当然,BBC所认为的这些难题在中国建设者这里根本没那么严重。

毕竟,当年的“天路”青藏铁路,大部分海拔超过3000米、最高海拔超过5000米,并且还集合了高寒、冻土、生态脆弱等诸多难题于一身,全长也大约是蒙内铁路的4倍,不也愣是被中国建设者建成了吗?

建设这条铁路的中国工人确实吃了不少苦头:风吹日晒,很多工人被晒得面色黝黑,日复一日,很多中国员工为了工期,放弃了9个月回国一次的休假机会,将海外工作周期延长至16个月。

但真正的难题其实是两个,一是与非洲员工共事的文化差异,据参与建设的工人回忆,“最开始,非洲员工对加班会有抵触情绪,认为中国人只知道干活。但我们告诉他们,若要追求卓越,就必须付出比常人更多的努力。这个价值观后来也慢慢被他们接受。”通过不断地了解和交流,后来在工期紧张的时候,一些当地员工甚至主动放弃周末休息,因为他们明白了自己岗位的责任,也在为工程实际着想,不想因自己工作拖沓影响下一道工序。很多当地雇员也实行了三班倒24小时连续工作制——这在非洲真是个空前奇迹!

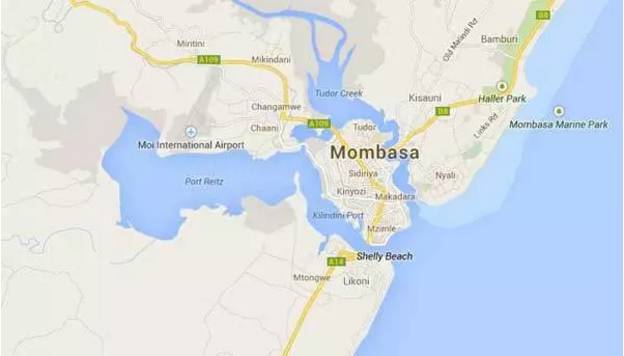

二是铁路会穿过两个国家公园,一个是唯一现有位于国家首都的内罗毕国家公园,一个是肯尼亚最大的野生动物保护区——察沃国家公园,占地2.07万平方公里,栖息着非洲几乎所有的动物物种。

有当地人担忧,蒙内铁路的工程建设会造成地形改变、噪音、尘土污染,还会带来野生动物迁徙受阻等环境问题。当年英国的“米轨”铁路就因为没有防护设施而发生过多起火车撞动物事故,连大象都撞过!

这是很多肯尼亚人民所不能容忍的!所以,蒙内铁路一开始并不受到所有人的欢迎,还有不小的反对声音。

但这次中国通过巧妙的设计很好地解决了这个问题,经过动物栖息地的铁路都变成了这样,“新的铁路都高出地面,并且留出了给动物通过的空间,比如说架了桥,能够让动物从桥下通过去另一边的公园”。

这样的建筑,蒙内铁路在察沃国家公园内共修建了9处,其中包括6处大型桥梁式动物通道,3处涵洞式动物通道。每一处桥梁式动物通道净高均在6.5米以上,连5.5米左右的“高个子”长颈鹿都能够不用弯腰通过。

去年8月,我国外交部长王毅还对此设计点赞。他说,“长颈鹿穿过可以不低头、不弯腰,那是一幅多么美妙的人与自然和谐相处的景象。”

除了这个设计,还有很多小细节更能体现中国建设者对当地环境的尊重:

——动物通道的位置和数量,都是中方在参考了“米轨”线路近5年间发生的列车碰撞野生动物的案例,对动物过境点进行了统计和测算后确定的。

——考虑到野生动物们的饮水习惯,中方还在小河沟等低洼处,设置了多处涵洞。

——中方在肯尼亚当地的一名员工胡德表示,为了不打扰动物生活,蒙内铁路施工期间,总会在晚上6点收工,方便让动物们通过。

这样用心的设计,当然很快就消除了当地民众的顾虑,也是蒙内铁路能顺利建成的保证。在中肯两国建设者们通力合作下,仅仅短短两年半时间,一条全长472公里、时速120公里(实际线下工程满足160公里)的现代铁路就出现在肯尼亚大地上。

这下,BBC被狠狠地打了脸。

3

融入

蒙内铁路的建设也是中国全套铁路标准的首次“出海”。

先说“中国标准”,建设初期,肯尼亚当地对于工程建设早已习惯于英国等欧美国家的技术标准,对于中国的技术标准几乎没有认知。

为了让肯方业主能够接受中国铁路技术标准,中国铁设肯尼亚项目部为肯方工程技术人员提供了数十种英文版设计规范、施工质量验收标准及施工安全技术规程,让他们在工作中学习、熟悉、掌握,提高对于中国技术标准的认识。对于肯方提出的设计、施工技术标准的问题,中国铁设发挥业主代表、咨询单位在工程建设中的权威作用,为他们释疑解惑,确保执行中国技术标准不动摇。

中国铁设为肯方提供的部分中国规范英文版

再说“中国技术”,这条线路采用了内燃机系统,东风4D型内燃机车在火车试运行期间,获得了肯尼亚同行记者的一致好评。就连这条铁路上相关的配套设施也被中国制造给包揽了。据联合早报报道,内罗毕南站的内部设施很像中国高铁车站的格局,就连行李安检机、闸机等设备也均由中国制造。

“授人以鱼不如授人以渔”,中国工人还给非洲带来了知识和技能。

面对沿线城镇技术工人奇缺的现状,中国路桥展开了超大规模、层次繁多的岗位培训,通过一个中国师傅带4、5名徒弟,边干边学的方式,从泥瓦工、钢筋工、水电工这些最基础的普通劳工开始,到挖掘机、推土机乃至大型设备操作手,再到机务、车务、工务、电务、车辆等铁路工种的职业技工,直到成批的专业技术工程师、中高端管理者飞赴中国的铁路专业高校专门学习培训。

参与建设的工人说,在铁路修建的过程中,公司从当地招聘的挖机手、平地机手和推土机手虽然懂得基本操作要领,但是精度和效率不高。“我们第一年从国内带来了5、6名中方操作手,通过一个中国师傅带4至5名徒弟的方式,已经培养了300多名当地操作手,其中相当一部分员工的设备操作水平都得到提高,工作质量基本达到了中国师傅的要求。”

哪怕是施工工地上临时雇佣的工人,他们在离开项目工地时,都可以拿到中方的评价信。拿着这封信到其他企业应聘,非常管用,甚至比肯尼亚的某些高等教育毕业证书更有说服力。

此外,蒙内铁路项目建设也给当地带来了经济红利。自开工起,中方就决定高比例采用当地物资材料和设备。同时,这一项目还带动了当地就业。截至目前,蒙内铁路项目已为当地直接创造工作岗位超过4.6万个,项目累计培训当地员工超过4.5万人次,大批肯尼亚青年赴中国学习铁路运营。

中方管理人员培训非洲列车员

这对于肯尼亚和非洲来说,真的成为了一次“变革之旅”!

4

赔本

蒙内铁路通车,肯尼亚人情不自禁地感叹:“当初选择中国是正确的!”蒙内铁路上的“中国标准”进一步助力中非了友谊,给中非友谊又添了一点柴、加了一把火,这也是一个“新桥梁”。

百余年间,在非洲大地上建设的铁路其实并不是中国一家,除了“中国制造”,还有美国、英国、法国等欧美发达国家,但很少有国家在非洲建设能像中国那样受到欢迎,由总统亲自裁剪。

原因就在于一些发达国家,名义上为了帮助他国建设基础设施,实际上却是为了掠夺资源。

就拿蒙内铁路来说,这条铁路以前被建设过,但由于当时建设该铁路的西方国家只是为了掠夺矿产投入战争方便,它们撤退后,这些铁路自然被废弃。加上建设铁路对于这些地区经济不仅没有帮助,反而带来了新的剥削,这样的“帮助”让不少非洲人并不乐意买账。 只有对他人尊重,别人才能尊重你!

而中国建设这条铁路并没有给该国增加太大负担,也没有要求对方给予任何资源作为报酬,这在当地人眼中看来是一种诚意,更是一种友善,这才是做生意的根本。

此外,中国的友善还在于对技术的共享。技术对于每一个国家来说都是核心

,无论是西欧还是日本,在建设高铁后,关键修理都必须是本国的技师从国外赶来操作,并且在修理时不允许他人观看,这对于帮助高铁技术落后的国家而言无疑是一种“歧视”。

科技只有共享才能不断完善,中国政府将列车的核心技术也交给当地人,真正地去帮助非洲靠先进的技术“崛起”!

看到这,很多人可能会说,中国在肯尼亚、在非洲这些并不发达的地方大力投资、建设,我们就不会亏本吗?

应该说,当然不会亏本了!

首先,单纯感性地认为非洲都很贫穷的人可能还停留在自己之前的印象里,就拿肯尼亚来说,你可能根本想不到,它的首都是一座300万人口的大城市,也是非洲最领先、最时尚、最现代化的城市之一!

此外,中国在非洲的投资是与无偿援助相区别的,比如这次的蒙内铁路建设,是“一带一路”建设的重要组成部分,这既不是施舍,也不是无偿援助,而是一种市场导向的互利合作,选取一些对于中国和东道国都有利的项目一起来做,这是一种双赢!

同时,中国企业到非洲投资事先肯定也会进行风险评估,中国在海外的无论国营还是民营企业,大部分都是以市场为导向的,合作项目至少都是薄本微利,但不可能是“赔本赚吆喝”。

中国“诚信外交”、“互惠互利”的对外投资方式必将在非洲和国际社会赢得更多的“小伙伴”,架设起更多的“新桥梁”,也会有更多国家乐意与中国沟通,这将大大促进全球经济朝着新模式、新方向发展!

学术合作联系人:聂智洋(微信号:i87062760),添加时请注明:姓名+职称+单位