上帝说有光,于是有了光。

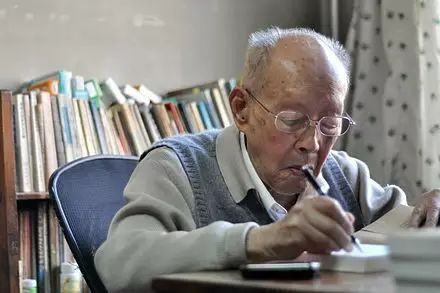

1月13日,他刚刚过完了112岁生日。

1月14日,上帝把那束光收回去了。

今天,他静静的走了......他就是中国的汉语拼音之父——周有光。

他一生跨越晚清、北洋、

民国和中华人民共和国,因而被戏称为“四朝元老”。

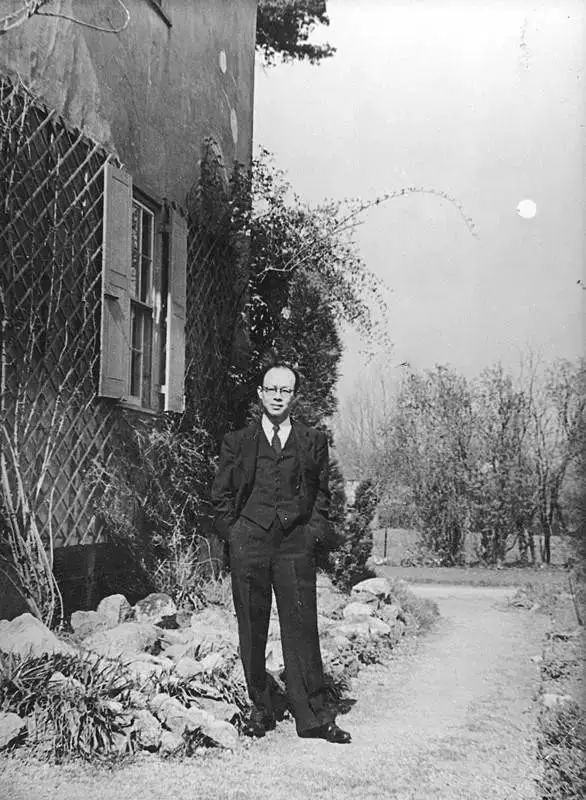

从小出生于破落显贵家庭,长大后考上圣约翰学院学习经济,和合肥张家小姐结婚,成为沈从文连襟。

人生的前50年,做的是银行家;中年转行,又当了语言文字学家,成为汉语拼音之父;85岁退休之后以为安度晚年了,没想到反倒迎来了一生中名声最大的时候,100岁之后还出了十几部著作。

他不仅长寿,而且成就大,名气大,经历丰富,一辈子活得跟别人活三辈子似的,更难得的是,后一辈子都比前一辈子更精彩。

先来说说他的第一辈子:银行家。

周有光跟经济学第一次触电,是在大学里。

中学毕业,17岁的周有光考上了上海的圣约翰大学。

当时的人说,考上这所大学,比中状元还难。

自嘲是“土包子”的周有光,上了大学,就像是打开了新世界的大门——他学会英文,阅读英文报刊,了解世界发生的新鲜事儿。

将近100年后的今天,他依旧保持着阅读外文报纸的习惯。

最重要的,是还可以学到专业的经济学知识,为他找到谋生之道。

我那时候学经济,主要是学经济的技术。中国是一个大国,要做国际贸易,要办银行,要有一套学问,不像现在乱七八糟一下子几千万被人家骗走了,没有这么傻的事情。资本主义如果这么搞,早就垮掉了。国际贸易要有一套技术,我主要是学这方面的东西。

当时在上海,念完大学不接着去外国留学,那你就out了。刚毕业的周有光没钱,只能留学教书,顺便在银行做事。

这段时间,他也结婚生子,不过税后,抗战开始了,时代在动荡,到处都在打仗。

抗日战争结束之后,百废待兴。上海银行业为了尽快恢复元气,就派了一批优秀的员工去美国学习。周有光就是其中之一。

工资高、福利好、生活也幸福。但是经历过抗战的周有光,还是决定选择回国。

现在的年轻人可能体会不到我们当时的感觉……我们都认为中国有希望。解放之后,中国最缺乏的也是经济建设,所以我就立志回国搞经济。

1949年6月回到上海,他在复旦大学经济研究所任教,还兼任新华银行秘书长、人民银行华东区行第二业务处处长。

50岁以前,全心全意搞经济。

第二辈子:语言文字学家

正所谓五十知天命,前半辈子差不多就这样了,后半辈子还能蹦跶到哪里去?

但是周有光不,他转行了——从理科的经济学,一下子跨到文科的语言学去,重新出发。

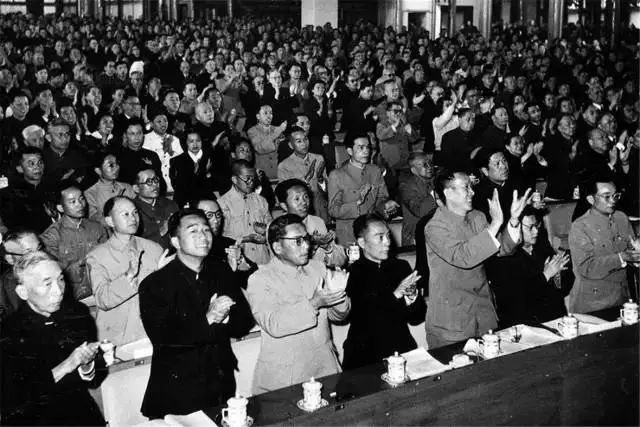

1955年,他被周恩来总理亲自点名,让他速速去往北京,参加全国文字改革会议。

“当时要建设一个新中国,可是老百姓85%都是文盲,文化不提高,国家怎么建设?

我本身是搞经济学的,研究语言、文字只是我的业余爱好,可当时成立中国文字改革委员会,国家领导却让我转行

。”说起这段经历,周老还哈哈大笑:

“我对领导人说,我是个外行啊,领导说这是一项新的工作,大家都是外行嘛!”

说自己是外行,不过是周老的谦辞。长期以来,周有光名声在外,素有周百科之称,精通多门外语,发表出版了许多,和拼音、文字改革有关的论文,早在社会上引起重视。

在周老加入之前,汉语拼音方案讨论了两三年,但迟迟没有一个结果。

随后那三年,在周老带领下,文改会革故鼎新,在不断的争论和探索中,创定了汉语拼音。

没有拼音,我们小时候认字可能就没那么方便;就连现在手机、电脑打字,没有拼音,可能也不那么快捷。

拼音为中国的文化普及、消除文盲发挥了重大作用,周有光功莫大焉。

在制定方案期间,周老从经济学领域转行,天真的小孙女还笑说:

“爷爷你亏大了,你搞经济半途而废,搞语言又是半路出家,哪边都不行,一半加一半,最后就是个零。”

周老听了哈哈大笑。可小孙女不知道,正因转行,周有光幸运地躲开了“反右”。

50岁以后,影响深远搞语言。

第三辈子:作家

一般人60岁就退休,但是周有光一直工作到85岁才离开工作岗位。退休之后,他依然笔耕不辍。对他来说,退休也只是换了个地方工作而已。

退休后,谁能想到周有光接下来又活了30年,相当于别人的半辈子,而这个传奇仍在继续。

82岁,他学习使用电脑,学习用打字机打字;

105岁,紧跟潮流,开始玩微博,到现在有8万粉丝;