------据说搞村镇的都关注了我们------

农村宅基地是将集体所有的建设用地分配给集体成员用于解决自身居住需求而用的土地,兼具无偿、无限期使用的福利性和限制取得、限制交易的不完整产权等特点[1]。随着城镇化的快速发展,宅基地的财产属性不断凸显,尤其是大都市范围内、城市周边的宅基地具有极高的潜在使用价值,尽管当前有关宅基地使用权的流转存在诸多限制,但在上述宅基地潜在价值较高的地区,其交易需求越来越强烈。

宅基地的保障性和财产性的内在互斥关系使得当前农村宅基地利用问题十分突出。一方面,保障属性导致虽然城镇化进程中农村劳动力大量向城市转移,但宅基地规模并没有随之减少,甚至部分人口自然增长较快的地区出现增加的势头,宅基地不减反增给耕地和生态环境保护带来巨大压力。根据国土资源部数据,

2016

年我国城镇建设用地合计

91612

平方公里,村庄用地为

191158

平方公里,其中宅基地占

70%

以上(约

14

万平方公里)。而同一时期全国总人口中仅有

43.9%

的常住人口分布在农村。另一方面,宅基地的资产属性导致宅基地利用呈现出远郊闲置和城郊乱用并存的现象,宅基地闲置浪费的空心村与宅基地隐形市场、非正规流转并存,例如宅基地转租、改变用途、私下转让、甚至村集体建设小产权房出售等

[2]

。究其原因,在于当前宅基地免费获得和持有、限制流转和交易的制度设计背景下,宅基地保障属性的空间均质性与资产属性的空间差异性相互作用,而破解这一难题关键在于建立宅基地及其地上住房有效资产化途径的制度安排。

本文将宅基地资产化定义为农村住宅利用过程中所带来的收益再分配过程,包括因买卖、出租、原址翻新、集中上楼、入股等货币或实物的宅基地及其地上住房资产收益再分配模式。具体而言,买卖体现为宅基地资产的一次性货币化过程,出租则是宅基地资产长期收益过程,原址翻新是通过改造实现宅基地资产的价值提升过程,集中上楼则是宅基地资产的资产类型和空间位置的置换过程,入股是宅基地资产的投资过程。在产权明晰和市场机制健全的条件下,资产价值由交易双方意愿达成共识的方案决定。在我国农村宅基地产权不完整、流转退出机制不完善的制度背景下,宅基地资产化通过上述几种模式,以正式和非正式的方式得以实现。从改革实践来看,农村土地制度改革成为我国社会经济体制改革的深水区,

“

集体经营性建设用地入市

”“

耕地所有权、使用权、经营权三权分置

”

等改革措施的出台标志着实质性的改革进展,而其中数量最大、引发问题最多的宅基地改革方向却迟迟不明,十八届三中全会以来所开展的宅基地住房财产权抵押试点工作也面临着抵押物难以处置、抵押物价值难以确定等问题。本研究针对上述问题,认为宅基地改革的核心是土地增值利益的重新分配,探索尊重农户意愿的宅基地资产化模式是制度改革及实施有效性的关键,而已有研究中对宅基地资产化的空间差异格局和机制的研究仍显不足。因此,本研究从农户意愿角度出发,以宅基地资产化较为活跃的北京市为研究区域,重点揭示在当前制度设计下大都市区农村宅基地资产化的途径和水平在空间上的差异,并简要探索空间差异的原因,为制定差异化的宅基地改革政策提供支撑和参考,提高宅基地改革实施效果。

目前关于宅基地资产化的研究主要集中在宅基地产权制度、资产化模式、农户宅基地资产化影响因素研究等方面。

产权理论认为不同的产权制度设置具有不同的激励作用,进而导致不同的资源配置效率[3],模糊的、不完整的产权是资源无法实现最优配置的主要原因。历史原因和宅基地保障属性导致我国法律和政策严格限制了宅基地使用权的流动,不完整的产权导致了农村宅基地超标利用、居民点布局分散等利用效率损失;同时在城乡居民市场主体地位、城乡土地产权地位、农民土地权益等方面也存在一定程度的不公平性

[4]

。按照地随房走的原则,农民住房在享受同城市居民住房一样的财产权利和可能获得的财产性收入方面受到限制,对农民来讲,这样的制度安排就成为一种财产利益的制度性损失

[5]

。强化宅基地的资产属性,让农民分享城市化进程中的土地收益

[6]

是城乡一体化的必然要求。

宅基地资产化模式在已有研究中大致存在两种划分方法,一种是按作用主体划分,包括政府主导模式、集体推动模式和市场化流转模式[7-8];另一种则是按流转的方式进行界定,主要有买卖、租赁和国家征收三种形式

[2]

。学者们对宅基地资产化模式优化进行了深入的探讨,形成了几种代表性观点:一种观点认为宅基地流转需要采用一种过渡模式,即通过集体经济组织发挥作用来推动宅基地流转、提高农民福利水平

[7,9]

,另一种观点认为政府健全农村宅基地整理、置换、复垦机制,主动推动农户退出宅基地,是中国目前促进农村宅基地退出的惟一有效方式

[10-11]

,政府主导降低了分散交易的成本

[12]

;还有观点认为以旧村改造和村庄整治为内容的新村建设在一些地方造成对农民宅基地权利的直接侵害,应尽快明确和赋予农民宅基地以完整的物权,积极试点,探索宅基地的入市流转办法

[13]

,让农民分享工业化、城市化过程中的土地增值收益

[14]

。

宅基地资产化影响因素的研究是当前一大热点,随着宅基地经济价值的日益体现,农户在潜在利益驱使下进行宅基地流转和退出的现象变得愈发普遍[15-16]。研究发现宅基地流转所采取的补偿方式、农户的家庭人口数量、流转后能否落户、农户职业分化、家庭收入等因素对宅基地的决策行为存在显著影响

[17]

。对于经济欠发达地区,宅基地很难通过市场进行流转,政府财政投入和集体产权设置是影响宅基地退出的主导因素

[18]

。近年来,关于宅基地流转意愿的研究开始出现并逐步加强

[19-22]

,普遍认为户主的文化程度、改善子女就学条件、亲戚朋友支持、已换房者认可等因素有显著正向影响;非农技能和改善医疗卫生条件两个因素有弱的正向影响;户主年龄、家庭收入状况、换房后顾虑重新就业、消费支出增加、生活习惯改变等因素有显著负向影响。

关于宅基地资产化空间分异的研究并不多,但已有研究已经开始注意宅基地资产化的空间差异性,如在经济发达地区,离城市中心距离越近的区域,工业区、现代农业区、旅游资源丰富的地区宅基地资产化较为活跃[23]。呈现出近郊以出租为主,远郊以售卖为主的空间分异格局

[24]

。经济活跃地区或者城市郊区、城中村,自由租赁比较频繁,不发达地区或者偏远地区农户出租房屋的比例较低

[25]

。交通条件、地理条件等区位条件是影响宅基地变化的主要驱动力,综合区位条件的好坏是选择和优化居民点布局的主要依据

[26-27]

。一些城市政策因素同样会影响到流转行为,例如城市开发边界

[28]

。不同层级的城市流转强度存在显著差别

[29]

。

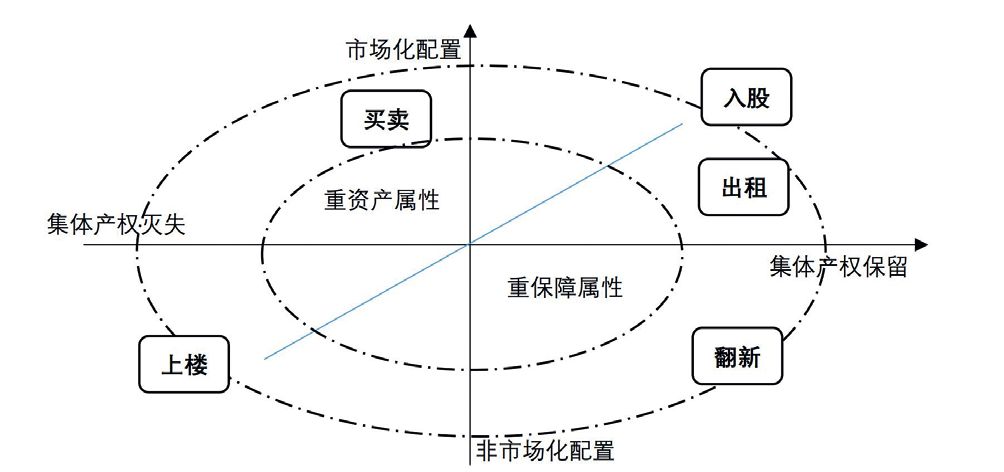

已有研究对农村宅基地资产化的现状、模式、动因及流转制度等方面进行了有益的探索。从宅基地不完整产权引起的资源低效配置和城乡二元土地制度下农民无法分享土地增值收益的角度探讨了宅基地资产化改革的现实原因。部分研究开始关注微观主体的动机,认为农户个体与家庭特征、非农化水平、区位条件和政策是当前农户宅基地资产化的主要驱动因素。已有研究注重总体模式和特征,并对其进行了综合评价和分类,尤其重视哪个主体来主导宅基地资产化的问题,对资产化不同方式及其空间分异的研究仍然不够充分。针对这一研究的不足,本文将宅基地资产化模式分为买卖、出租、原址翻新、集中上楼和入股五种方式,五种方式在本质上体现了对宅基地保障属性和资产属性的偏重程度,以及在资产化过程中集体产权是否灭失、配置方式是否属于市场化途径等维度,从而建立了一个资产化方式和决策要素考量之间的关系(图1)。在此基础上,本文基于一手问卷调查数据,旨在重点探究宅基地资产化程度、资产化途径和资产化水平的空间差异,并简要分析这种空间差异的影响因素,为差异化的宅基地资产化政策设计提供支撑。

图1 五种资产化方式与宅基地内在属性关系图

注:虚线代表示意性的空间圈层,无实质含义。

为探索宅基地资本化水平的空间差异,本研究采用了抽样调查方法。抽样调查于2017年

4

月开展,对北京除东城区、西城区以外的

14

个区县(门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云县、延庆县、海淀区、丰台区、朝阳区、石景山区)开展宅基地功能和资产化抽样调查,调查内容包括农户基本信息、宅基地功能认知情况、宅基地利用情况、宅基地资产化意愿和资产化模式意愿情况等方面。针对北京市域范围内

3936

个行政村,采用改进的分层定比的方法进行随机抽样,共选取

38

个乡镇,每个乡镇随机选取

5

个行政村,总计

190

个行政村(约占总体数量的

5%

),每

2

个调查员负责

1

个乡镇内的

5

个村庄,每个村随机抽样

5

个农户,进行无告知入户访问。考虑到农村土地产权变动的实际发生强度(虽然近郊区行政村数量占比较低,但农村土地产权变动活跃),抽样方法在分层定比的基础上进行了改进:首先针对

14

个区县中每一个区县选取两个乡镇,其中一个毗邻区县城镇地区(市区或县城的建成区),一个远离区县城镇地区;其次对于行政村数量比例较大的区县(占比

10%

以上)房山、通州、顺义、大兴、延庆额外增加两个乡镇,其中一个毗邻区县城镇地区(市区或县城的建成区),一个远离区县城镇地区;第三,每一个镇随机抽取

5

个行政村。通过以上方法得到调研单元

190

个行政村,每村做

5

份问卷,共计

950

份问卷。共获得有效问卷

866

份,有效率为

91%

。

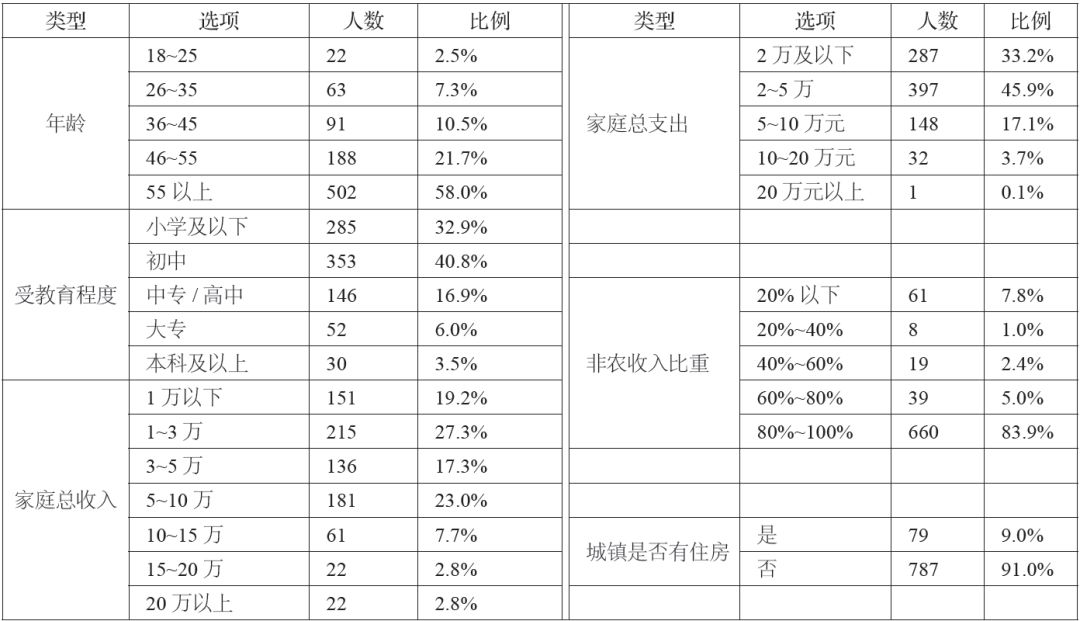

被调查农户年龄主要集中在46~55岁和

55

岁以上,其中

55

岁以上占总样本的一半,受教育程度主要集中在小学和初中(占

73.7%

)。从农户家庭收入和支出来看,家庭总收入主要集中在

10

万以下水平(占

86.8%

),其中

1~3

万和

5~10

万的农户较多,年支出在

2

万以下和

2~5

万的农户较多,分别占

33%

和

46%

。在收入非农化和居住非农化方面,被调查农户绝大多数以非农收入为主,以农业收入为主的农户很少,有

9%

的农户在城镇有住房(包括子女在城镇有住房)(见表

1

)。总的来说,当前北京郊区农户体现出趋于老龄化、受教育程度偏低、以非农就业为主的特征。

表1 样本基本特征

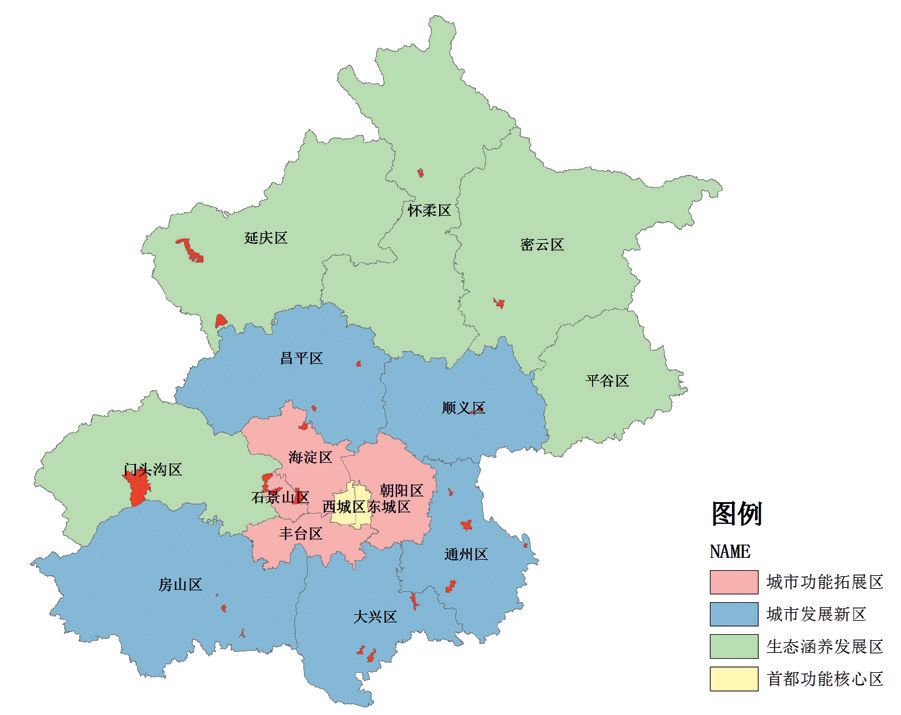

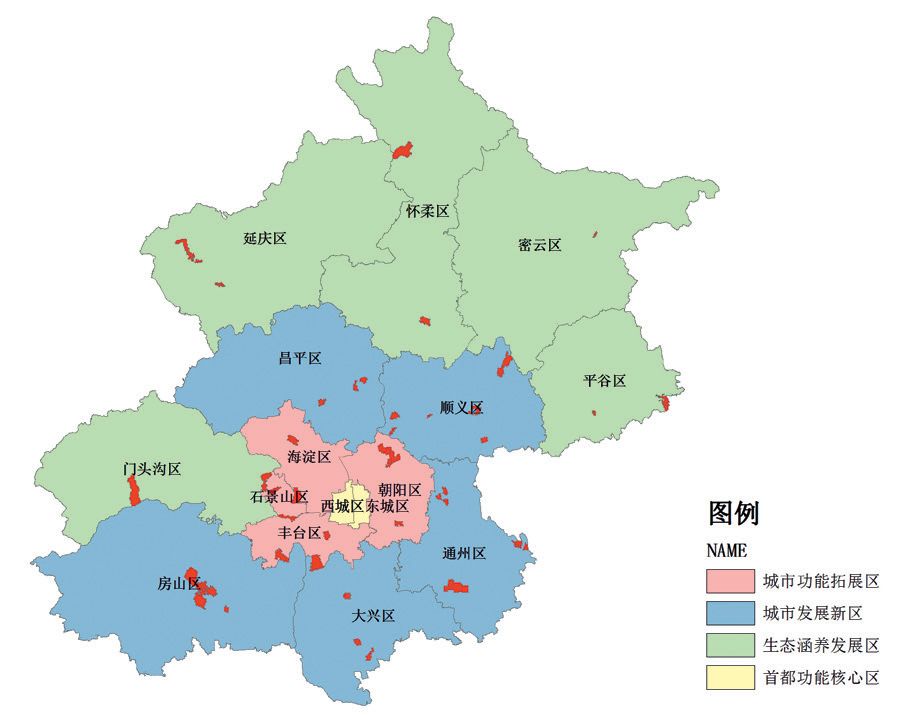

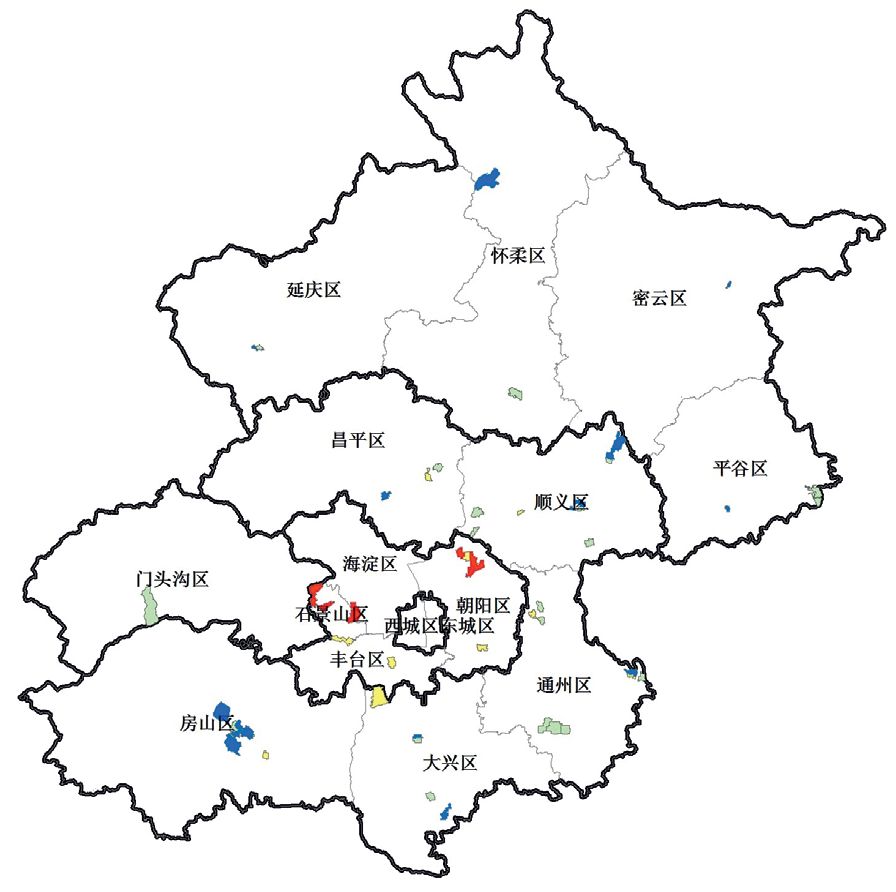

本文在16个区县调查样本的基础上,按照首都功能核心区、城市功能拓展区、城市发展新区和生态涵养发展区进行空间差异的分析。由于调研不含首都功能核心区的东城、西城

2

个区,因此本文实际涉及到的空间区域包括核心功能拓展区(朝阳、海淀、丰台、石景山

4

个区)、城市发展新区(通州、顺义、大兴、昌平、房山

5

个区)、生态涵养发展区(包括门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆

5

个区)。

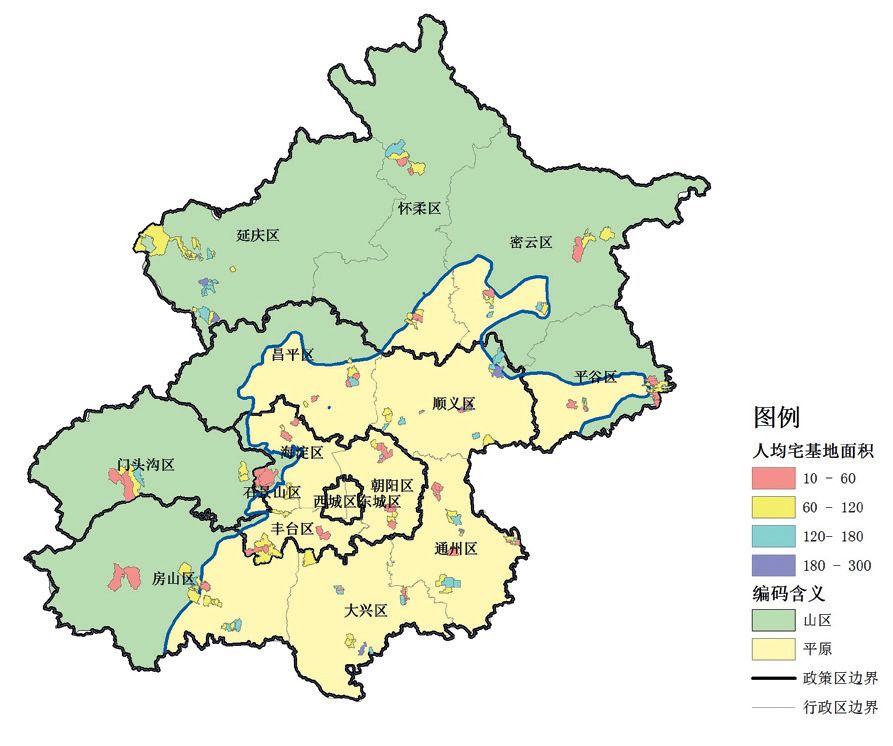

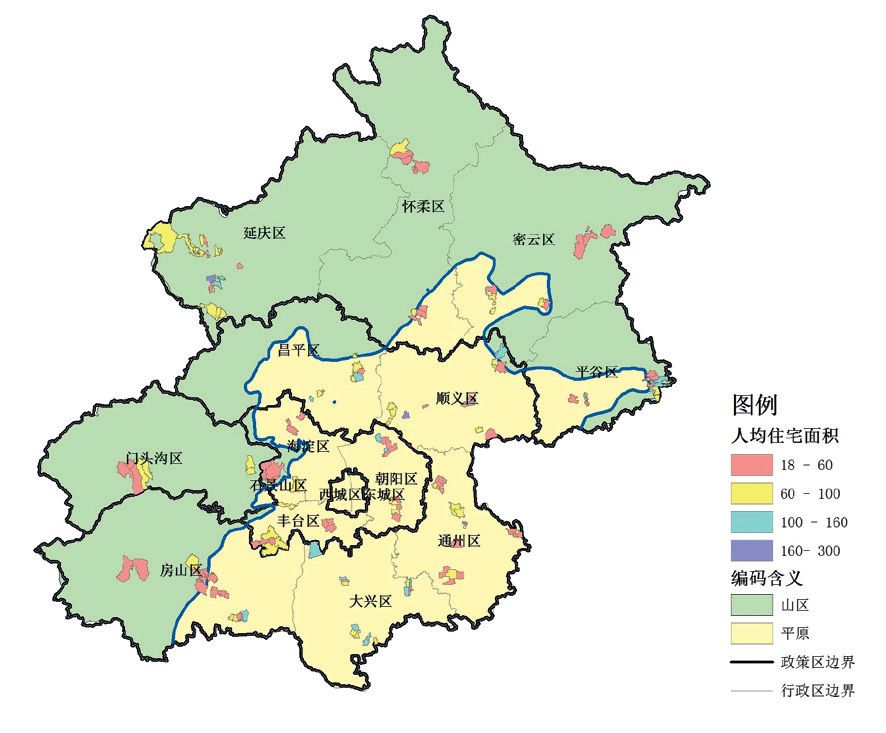

抽样调查数据显示,北京市人均宅基地面积及地上住房面积呈现出相似的空间分布格局,即总体上呈现出平原地区大、山区地区小,平原和山区板块内部从中心向外围人均面积增大的特征。核心功能拓展区(朝海丰石四区)人均宅基地面积和住宅面积明显较小,人均宅基地面积55平方米,人均住宅面积

57

平方米(图

2

、图

3

)。除了西南方向房山和门头沟外,宅基地都呈现出明显的随距离向外人均面积逐渐增大的趋势,反映出北京市宅基地在空间上随距中心距离向外利用更加粗放。

图2 人均宅基地面积空间分布图

图3 人均住宅面积空间分布图

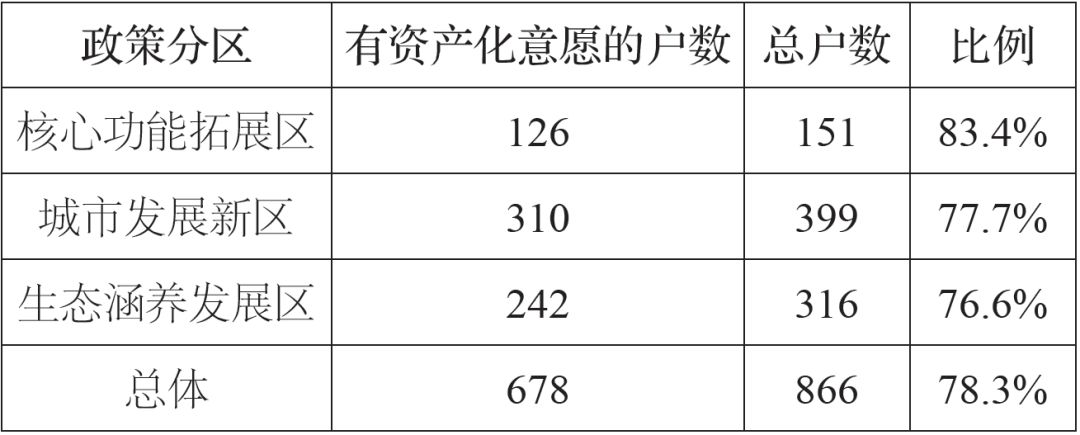

我们使用一定空间范围内愿意选择某种资产化模式的农户数量占全部农户数量的比重来衡量基于意愿的宅基地资产化程度。根据调查统计结果,北京市农户宅基地资产化程度的总体水平较高,达到78%,表明农户已经逐渐意识到宅基地及其地上住房的资产价值,并期望以买卖、出租、原址翻新、集中上楼和入股等方式实现资产价值的货币或者实物化增值。在空间上,资产化程度呈现出中心

—

外围递减的规律,这种递减主要反应为处于中心城市周边的核心功能拓展区资产化程度较高,到城市发展新区有明显下降,再到外围的生态涵养发展区则衰减基本停滞,其中核心功能拓展区宅基地资产化意愿高达83.4%,外围两个政策区则基本相近(表

2

)。

表2 各政策区宅基地资产化程度

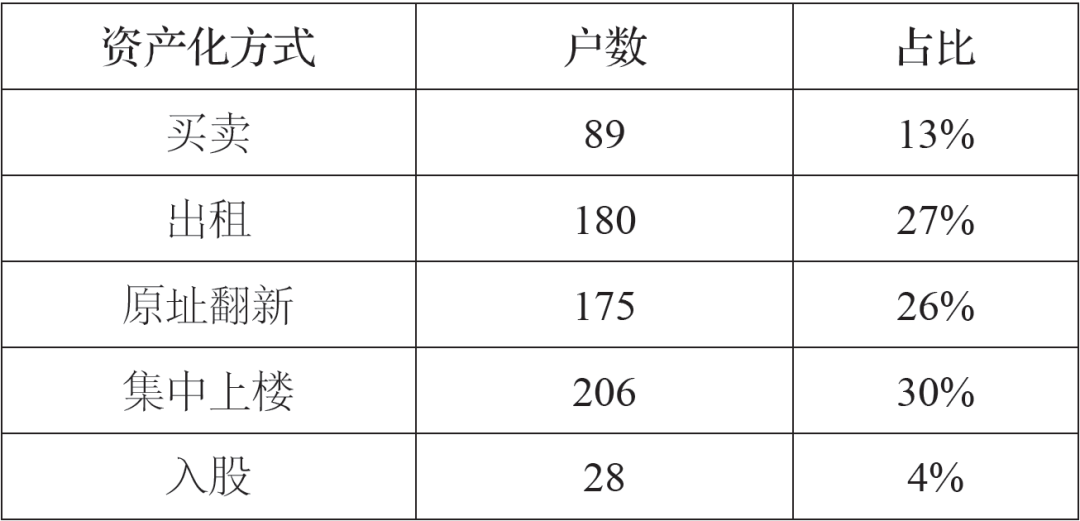

根据调查结果,在本文界定的五种宅基地资产化方式中,集中上楼、出租和原址翻新是农户较为期望的宅基地资产化方式,分别占30%、

27%

和

26%

,期望买卖宅基地的较少,占

13%

,根据本文第一部分的理论框架,这个结果在很大程度上表明当前农户更希望保留宅基地产权或在政府提供居住保障的情况下置换产权;此外,希望以宅基地入股的方式获得资产收益的农户最少,仅占

4%

,表明在当前条件下农户对于这种风险较高的市场化方式接受程度仍然较低(表

3

)。

表3 各种资产化方式占比情况

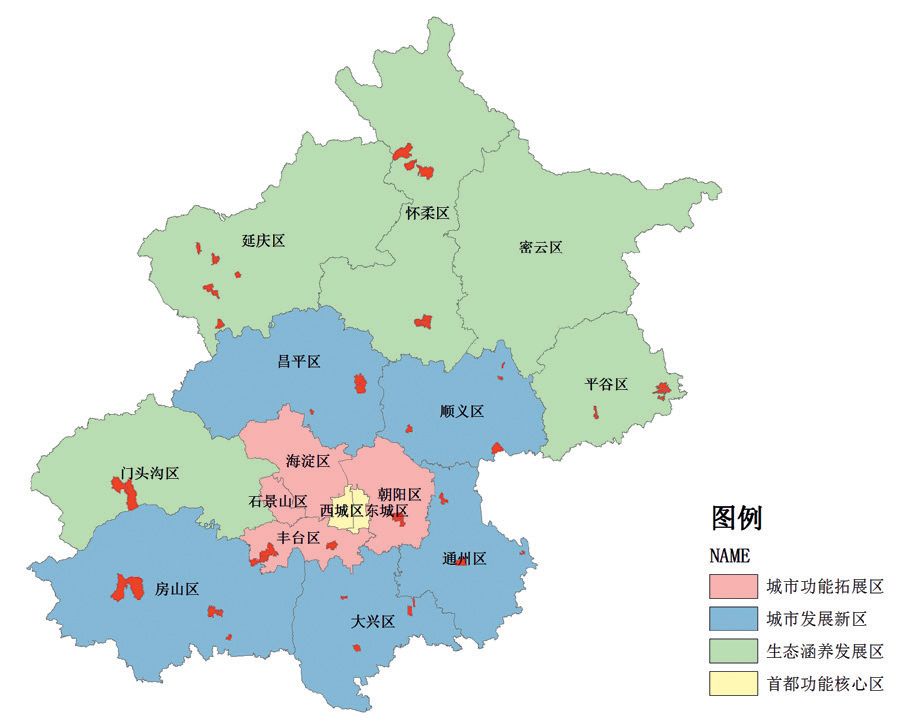

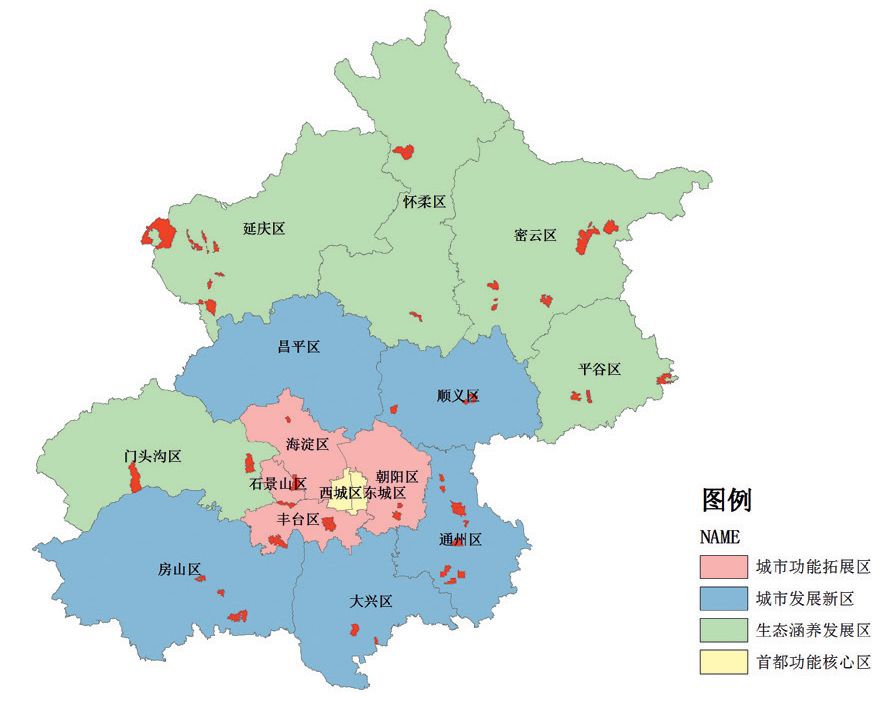

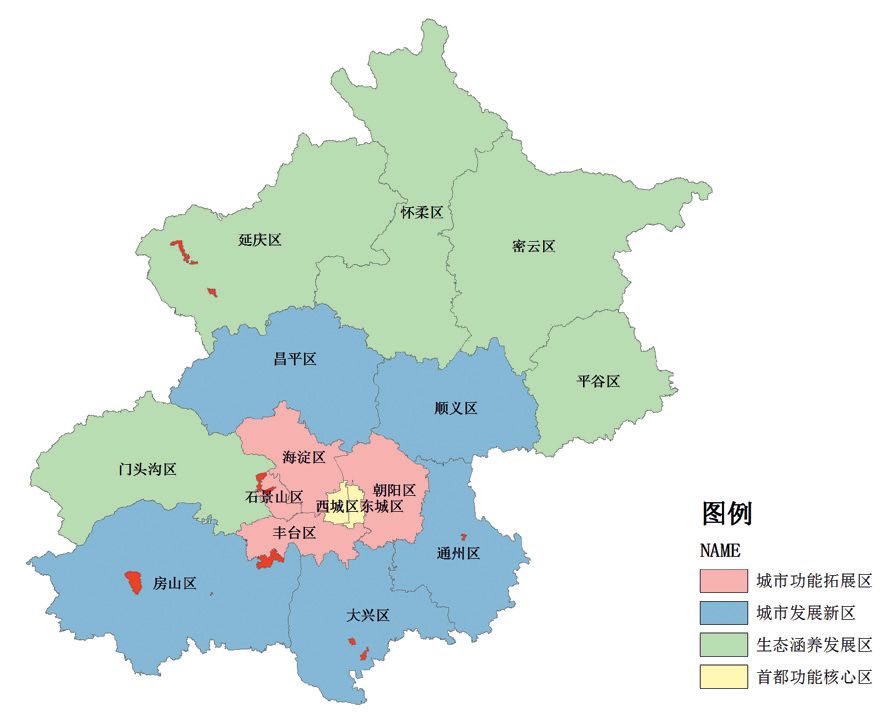

基于意愿的农户宅基地资产化的方式呈现出较为明显的空间分异特征,买卖或一次性补偿方式主要分布在核心功能拓展区以外的通州、顺义、大兴、昌平、房山等城市发展新区、核心功能拓展区和生态涵养发展区仅有少量分布(图4

—

8)。出租方式主要分布在距离市中心较近的核心功能拓展区和城市发展新区,城市外围的生态涵养发展区分布较少。宅基地原址翻新方式主要分布在城市发展新区和生态涵养发展区,核心功能拓展区中的朝阳和丰台有少量分布。集中上楼呈现全域分散化的特征,未显示明显的空间分布差异。以宅基地及其住房入股的方式数量较少,仅分布在房山、大兴等少数几个区域。

图4 买卖或一次性补偿方式空间分布情况图

图5 出租方式空间分布情况图

图6 原址翻新方式空间分布情况图

图7 集中上楼方式空间分布情况图

图8 入股方式空间分布情况图

资产化水平以农户意愿基础上的资产化价值来衡量。这一部分的分析由于数据可获取的原因,仅以五种方式中的出租方式为例。分析结果表明,以农户期望的出租价值衡量的宅基地资产化价值呈现出明显的空间差异,即随中心向外递减的变化规律,衰减的程度呈现出先快后慢,核心功能拓展区与城市发展新区和生态功能涵养区差别明显,而外围的城市发展新区和生态功能涵养区差别则不大(图9)。核心功能拓展区宅基地资产化价值明显高于其他区,朝海丰石四区宅基地及住房租赁的预期平均收益约

10310/

间

/

年,城市发展新区和生态涵养发展区租赁的预期平均收益分别约

3850/

间

/

年和

3420/

间

/

年。

图9 出租方式预期收益空间分布图

宅基地资产化的空间分异是多种因素长期作用的综合表现,其主要影响因素可以概括为几个层次:首先是区位因素,包括自然因素导致的山地平原差异,社会经济因素导致的中心外围差异;第二个层次,资本化程度主要是潜在市场需求的反映,其衰减并不是渐进式的增长,而呈现出超过一定标准迅速提升,城市周边超过阈值提升很多,外围则处于很低水平;第三,从资产化方式分布来看,入股仍未被广泛接纳,出租、买卖的市场性明显,因此随距离变化显著,原址重建和上楼则更多呈现出遍在性。

具体而言,距离城市中心越近的地方,区位条件优越,公共服务和基础设施条件也越好,宅基地及住房的潜在交易价值也越高,农户更倾向于采取出租农房的方式获取稳定的资产化收益,农户资产化意愿也更高。宅基地与城市用地一样具有引致需求,对宅基地的需求来源于快速城镇化背景下,外来人口尤其是外来低收入人群对住房的需求,相对于城市商品房,选择在农村租房更能降低其生活成本,且区位条件越好,需求越大。北京市作为我国首都、京津冀城市群的中心城市,吸引了大量的外来人口,2015年末全市常住外来人口达到

822.6

万人,从功能区的分布来看,外来人口分布的空间分异所带来的宅基地潜在需求差异是导致上述资产化差异的重要原因。以核心功能拓展区为主的城六区常住外来人口达到

489.1

万人,占全市常住外来人口的

59.5%

;城市发展新区常住外来人口为

302.2

万人,占

36.7%

;生态涵养发展区常住外来人口

31.3

万人,所占比重为

3.8%

。从宅基地资产化价值的空间分布来看,符合地租地价理论,区位条件越好,通勤成本越小,经济租越大,宅基地及住房的资产化价值也越高。受经济利益的驱动,农户更愿意将闲置的固定资产出租出去以获得稳定的资产收益,因此农户宅基地资产化较为活跃。

此外,农户自身非农化特征和宅基地资源禀赋也是导致宅基地资产化分异的原因。农户自身非农化表现为就业非农化、收入非农化和居住非农化。非农化水平高是农村宅基地资本化意愿高达近80%的重要原因,农户与农地的分离使得其对农村的依赖大大降低,整体上对宅基地进行经营和处置的意愿显著提升。核心功能拓展区和城市发展新区的农村受都市经济辐射的影响较大,农户非农化程度更高,非农就业促进家庭收入的增加幅度更大,使家庭可能具备购买城镇住房的经济能力或已经拥有城镇住房,宅基地的居住保障功能被替代,不再是安身立命之本,农户更希望通过资产化方式进行宅基地及地上住房收益的再分配,激发宅基地资本,为其进城提供资本。宅基地资源禀赋主要指人均宅基地和人均住宅面积,也是影响宅基地资产化空间分异的因素之一,人均宅基地和人均住宅面积越大,农户对现有居住情况越满意,其退出宅基地或进行资产化的意愿越低。对北京市实地调查显示,除了西南方向房山和门头沟区外,人均宅基地和住宅面积呈现出随距离向外逐渐增大的趋势,因此随距离向外农户资产化意愿也较低。

本文通过对北京市农村宅基地功能与利用意愿的抽样调查,分析了宅基地资产化的空间分异,调查数据揭示出以下主要结论:(1)北京市农户宅基地资产化意愿整体较高,资产化程度在空间上呈现出中心—外围递减的规律,处于中心城市周边的核心功能拓展区资产化程度较高,到城市发展新区有明显下降,再到外围的生态涵养发展区则衰减基本停滞。(

2

)集中上楼、出租和原址翻新是农户较为期望的宅基地资产化方式,农户宅基地资产化方式呈现出不同的空间变化规律。以农户期望的出租价值衡量的宅基地资产化价值呈现出明显的空间差异,随中心向外递减且衰减的程度先快后慢。(

3

)本文认为宅地基资产化的空间分异是多种因素长期作用的综合表现,区位条件是宅基地资产化空间差异的主要影响因素,农户自身非农化特征和宅基地资源禀赋也是导致宅基地资产化空间分异的驱动力量。

农户是宅基地的利用主体,宅基地制度改革要在尊重农民意愿的基础上,根据不同地区区位条件、资源禀赋、经济发展水平、农户自身特征等的差异,制定差异化的改革政策,选择适合的农村宅基地资产化模式,才能更大程度上增加改革参与方的支持和认同,有利于改革的实施和推进,实现提高宅基地利用效率和让农民分享土地增值收益的目标。从平衡宅基地保障属性和资产属性的角度来看,保留集体产权的出租、入股和集中上楼是当前条件下比较理想的资产化模式改革选择;近郊宅基地资产化价值明显,更加适宜围绕发展规范化的租赁市场进行制度设计,而远郊市场活力较低的区域,适宜围绕政府资助、农户参与等方式改造提升农宅质量和资产价值进行制度设计,以此实现宅基地资产化程度和农民生活质量的共同提升。

[1]高圣平

,

刘守英

.

宅基地使用权初始取得制度研究

[J].

中国土地科学

,2007,21(2):31-37.

[2]章波

,

唐健

,

黄贤金

,

等

.

经济发达地区农村宅基地流转问题研究

——

以北京市郊区为例[J].中国土地科学

,2006(1):34-38.

[3]Coase

•

R.The

New

Institutional

Economics[J].The

American

Economic

Review,1998,88(2):72-74.

[4]诸培新

,

曲福田

,

孙卫东

.

农村宅基地使用权流转的公平与效率分析

[J].

中国土地科学

,2009(5):26-29.

[5]韩康

.

宅基地制度存在三大矛盾

[J].

人民论坛

,2008(14):38-39.

[6]周其仁

.

缩小城乡差距要让农民分享土地收益

[J].

农村工作通讯

,2010(21):47.

[7]陈利根

,

成程

.

基于农民福利的宅基地流转模式比较与路径选择

[J].

中国土地科学

,2012(10):67-74.

[8]朱新华

,

张金明

.

农村宅基地资本化及其收益分配研究

[J].

经济体制改革

,2014(5):73-76.

[9]韩康

,

肖钢

.

积极探索建立有中国特色的农村宅基地市场

——

启动农村宅基地市场化改革研究[J].理论前沿

,2008(13):5-9.

[10]欧阳安蛟

,

蔡锋铭

,

陈立定

.

农村宅基地退出机制建立探讨

[J].

中国土地科学

,2009(10):26-30.

[11]卢艳霞

,

胡银根

,

林继红

,

等

.

浙江农民宅基地退出模式调研与思考

[J].

中国土地科学

,2011(1):3-7.

[12]张红星

,

桑铁柱

.

农民利益保护与交易机制的改进

——

来自天津"宅基地换房

"

模式的经验

[J].

农业经济问题

,2010(5):10-16,110.

[13]蒋省三

,

刘守英

.

防止村庄建设中侵害农民宅基地权利的倾向

[J].

中国发展观察

,2007(3):36-37.

[14]朱新华

,

柴涛修

,

陈利根

.

宅基地使用权流转制度改革的制度经济学解析

[J].

中国土地科学

,2009(4):34-37,42.

[15]李文谦

,

董祚继

.

质疑限制农村宅基地流转的正当性

[J].

中国土地科学

,2009,23(3):55-59.

[16]张怡然

,

邱道持

,

李艳

.

农民工进城落户与宅基地退出影响因素分析

[J].

中国软科学

,2011(2):62-68.

[17]于伟

,

刘本城

,

宋金平

.

城镇化进程中农户宅基地退出的决策行为及影响因素

[J].

地理研究

,2016,35(3):551-560.

[18]张秀智

,

丁锐

.

经济欠发达与偏远农村地区宅基地退出机制分析

[J].

中国农村观察

,2009(6):23-30.

[19]赵国玲

,

杨钢桥

.

农户宅基地流转意愿的影响因素分析

——

基于湖北二县市的农户调查研究[J].长江流域资源与环境

,2009,18(12):1121-1124.

[20]王兆林

,

杨庆媛

,

张佰林

.

户籍制度改革中农户土地退出意愿及其影响因素分析

[J].

中国农村经济

,2011(11):49-61.

[21]魏凤

,

于丽卫

.

天津市农户宅基地换房意愿影响因素的实证分析

[J].

中国土地科学

,2013,27(7):34-40.

[22]关江华

,

黄朝禧

,

胡银根

.

基于

Logistic

回归模型的农户宅基地流转意愿研究

——

以微观福利为视角[J].经济地理

,2013,33(8):128-133.

[23]刘卫柏

,

贺海波

.

农村宅基地流转的模式与路径研究

[J].

经济地理

,2012(2):127-132.

[24]姚丽

,

魏西云

,

章波

.

北京市郊区宅基地流转问题研究

[J].

中国土地

,2007(2):36-39.

[25]舒帮荣

,

李永乐

,

曲艺

,

等

.

经济发达地区镇域农村居民点演变驱动力空间差异研究

[J].

长江流域资源与环境

,2014,23(6):759-766.

[26]Dueker

•

J.

Strathman

•

G.

and

Levin

•

P.

Rural

residential

development

within

metropolitan

area[J].Computers,Environment

and

Urban

Systems,1983(8):121-129.

[27]周婧

,

杨庆媛

.

农户层面农村宅基地流转研究进展与述评

[J].

地理科学进展

,2012,31(2):139-148.

[28]Nelson

•

C.Towards

a

theory

of

the

American

rural

residential

land

market[J].Journal

of

Rural

Studies,1986,2(4):309-319.

[29]Forrest

•

R.

Murie

•

A.

Change

on

a

rural

council

estate:An

analysis

of

dwelling

histories[J].Journal

of

Rural

Studies,1992,8(1):53-65.

基金项目:

北京市科技计划课题“空间规划改革导向下的北京城市副中心‘两线合一’技术指引及管控政策研究与应用”(项目编号:Z161100001116100)。

作者简介:

张书海,

中国人民大学公共管理学院土地管理系助理教授、硕士生导师。

侯嘉慧,

中国人民大学公共管理学院土地管理系硕士研究生。

通讯作者:

侯嘉慧

,[email protected]。

版权声明:

原文刊登于《小城镇建设》杂志2018年1月刊,版权为小城镇建设杂志社所有,本文在原文的基础上经过删减。

《小城镇建设》杂志具体订阅、征稿信息请点击左下角“阅读原文”或文章上方“乡村与城镇建设”查看历史消息获取。

村镇第一科普平台

《小城镇建设》杂志为中国城市规划学会

小城镇规划学术委员会会刊

扫描二维码关注