读史使人明智、读诗使人灵秀

诗史交织的古代文人折腾录

白居易的《琵琶行》有文,“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”。

琵琶女的经历确实曲折,但在白居易的视线范围之内,他肯定接触过更穷苦、更可怜的百姓。为什么唯独琵琶女这个陌生人会让他泪湿衣襟,而且还要专门为她写一首长诗?

重点在于“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”通读全诗,我们会发现,白居易的人生轨迹,和琵琶女几乎一模一样。都是刻苦求学,功成扬名,巅峰过后,繁华落尽。

对于琵琶女,白居易不是简单的同情和怜悯,而是在她的身上,看到了自己的身影。诗人不禁感怀生情,这才主动“翻作《琵琶行》”,写倡女的幽愁暗恨,写自己的惆怅苦闷。将身世之感,融入字里行间,是《琵琶行》和《听颍师弹琴》《李凭箜篌引》最大的区别,也是诗文传唱不衰的秘诀。

宋之问的《度大庾岭》和《渡汉江》,这两首诗中,同样都有“不敢”二字。

“但令归有日,不敢恨长沙”,“近乡情更怯,不敢问来人。”

这两首诗分别写于流放和回京途中。流放时为什么不敢恨长沙?,是担心言多必失、触怒天威?回来时又为什么不敢问来人?是害怕故人相见、耻为戴罪之身?

我们同样要结合宋之问的生平经历来看。宋之问的一生,可以说罪孽深重,毫无风骨。为了自己的政治前途,不惜攀附权贵,连连变节,甚至为了加官进爵,竟然出卖收留自己的恩人,导致恩人全家被抄斩。坏事做尽,总会心虚。

正当壮年的宋之问,流放岭南,路经大庾岭,回望中原之时,心里应该有过忏悔,也有过敬畏。早知今日,何必当初。咎由自取的宋之问,一心只想早日回京,哪里还敢心生怨恨。

他从泷州潜回,遇见故乡之人,很想打听家人近况,却担心罪孽深重,已经祸及至亲,迟迟不敢开口询问。恐惧,羞愧,内疚,悔恨,百感交集,五味杂陈,才让谪迁路上的宋之问,获罪却不敢恨,思乡却不敢问。

因为有了这些古人,有了这些作品,我们才有了“读史使人明智、读诗使人灵秀”的可能。但这些古代文人,离我们都十分久远,在历史的沟壑面前,我们又该如何看待诗人本身呢?

古代文人,大多命运多舛,仕途坎坷,有的甚至布衣终老,死后都无钱安葬。于是,有人便给这群落魄书生,统一贴上“怀才不遇”的标签。不管是科举落榜,还是被贬外放,都认为是帝王之失、朝廷之过、时代之错。

真的是这样吗?当然不是。

孟浩然,唐朝诗人中“仕隐两失”的典型代表。一边自称“逸气假毫翰,清风在竹林”,向往竹林七贤般悠游自在的生活;一边又说“不才明主弃,多病故人疏”,埋怨天子没有识人之明,最终“皇皇三十载,书剑两无成”。

据现存史料记载,孟浩然的一生,至少错失了三次良机:正经赶考,他未能及第;面见玄宗,他出言不逊;刺史约他进京,帮他谋取功名,他却喝得酩酊大醉,耽误了行程……

很明显,孟浩然的确“怀才”,但并非“不遇”,他的悲剧,是性格使然,与时代无关。

一首《登幽州台歌》,写尽了失意者的孤独与寂寞。年轻的陈子昂,曾深受帝王赏识。

进士及第后,武则天见他博古通今,文采斐然,便授为麟台正字,不久又改任右拾遗,并在诏书中大为褒奖,称“梓州人陈子昂,地籍英灵,文称伟晔。”

但是和玄宗优待李白一样,武则天欣赏的,也只是诗人的文章,并没有依仗他经世济时,治国安邦。正因为如此,陈子昂的诗句里,既有“不遇”的悲哀,“岁华尽摇落,芳意竟何成”,日复一日,幽兰无人识;也有“知遇”的不幸,“多材信为累,叹息此珍禽”,木秀于林,才高必累身。

从这个意义上说,他的一生,不是简单的“怀才不遇”,还有“遇而不得”和“得而不幸”。这般错综复杂的生命体验,又岂是一两个标签能讲得清、说得明?

有些人执念太深,极度迷信“文如其人”,总认为才华超群的文人,也必然无所不能、近乎完人。真是冤枉作者了。文人不是超人,做不到十项全能。

晚唐的温庭筠,曾担任国子监博士,主持秋试。他对所有考生,都一视同仁。放榜之日,他办了一件大事,将考生的作文和成绩,同时张榜公布,告诉朝廷和百姓,本次大考是“以文判等”,而不是“看人给分”。

此举深受寒门学子欢迎,却因为无视潜规则,得罪朝中权贵,几个月后,温庭筠就被赶出了京城。以半生仕途为代价,换取一场考试的公平,温庭筠的这份胸襟,令人肃然起敬。

但谁又能想到,铁面无私的温大人,也曾经是问题青年,甚至劣迹斑斑。他连续多年在考场之上捉刀代笔,帮人作弊,最终以“扰乱科举”的罪名,被朝廷拉入黑名单,终身禁考。

入仕无望的温庭筠,先是流落江湖,后又求职幕府,还在扬州的青楼,屡番醉酒闹事,被巡街的武侯打碎了牙齿,一时斯文扫地,“人皆鄙之”。

直到花甲之年,在宰相徐商的关照下,他才进入国子监,谋了一份差事。这样的温庭筠,可能会让你大跌眼镜。

但行为上的污点,丝毫不会影响,他对晚唐诗词的贡献。“梳洗罢,独倚望江楼”“千万恨,恨极在天涯”,这些经典名篇,一直在流传。

天才不一定是全才,文品不等于人品。如果崇拜一个古诗人,就看不见他的缺点,还不允许有任何差评,那么他的形象,只会越来越模糊,越来越虚幻。

有一为现代大家,曾经在书中这样评价杜甫,就是杜甫可以称为“诗圣”,但绝对算不上“人民的诗人”。

他的理由是,杜甫的诗文,都是站在朝廷的立场,替统治者发声。

我衰易悲伤,屈指数贼围。 劝其死王命,慎莫远奋飞。

这是杜甫的《甘林》。遍地狼烟,税赋重于山。杜甫同情诗中的老者,拿出自己的粮食,帮他解了燃眉之急。但同时,他也郑重提醒:“一定要听从朝廷的命令,做一个安分守己的顺民。”

路经新安时,杜甫遇见军队抓壮丁。他上前安慰村里的老人:“别担心,孩子们的徭役都很轻,而且这是正义之师,主帅会像父兄一样,爱护他们的士兵。”

从这两首诗看,这位现代大家的评价,似乎有一定的道理。杜甫虽然同情穷苦百姓,但他将改善百姓处境的希望,完全寄托在统治者的英明神武和励精图治上,不支持民众任何形式的斗争和反抗,甚至在多个场合,充当官府说客,希望大唐的百姓,永远效忠朝廷。

杜甫这么做,是有原因的。他是名门之后,始终以家世为荣,以天下为己任,从小便立志“致君尧圣上,再使风俗淳”,尽管半生贫病加交,颠沛流离,先历战乱,后遭贬职,但忠君爱国之心,至死不渝。

不只是杜甫,所有的古代文人,一旦身处乱世,在同情百姓之余,更多的言行,都是在拥护天子、支持朝廷。对于他们来说,这就是心系苍生、忧国忧民。这是时代的局限,与诗人无关。

即便最具民本思想的孟子和荀子,说过“民为贵,社稷次之,君为轻”“水则载舟,水则覆舟”,也不过是以施行仁政的名义,来巩固君王的统治,与今天的民主意识,不可同日而语。

圣人尚且如此,何况这些一心想成为天子门生的读书人?当然不能用民主社会的标准,来评价封建社会的诗人。

再者,对于杜甫来说,他用尽满腔热血,追随朝廷,关注百姓,“穷年忧黎元,叹息肠内热”,终年都在为民众担忧,一想到他们的苦难,心里就焦灼万分,这份赤子之心,足以感人至深。

恩格斯曾说,“歌德和黑格尔各在自己的领域中都是奥林帕斯山上的宙斯,但是两人都没有完全脱去德国的庸人气味。”

在希腊神话中,宙斯是至高无上之神,从学术成就而言,歌德与黑格尔已经达到巅峰。但在日常生活中,他们和普通的德国人,并无二致。

古诗人也是如此。他们用如椽巨笔,写就经典无数。但只有完美的作品,没有完美的个人。褪下诗人的光环,他们也是普通人,能力会有欠缺,性格会有短板,道德也可能不完美。这才是历史人物的本来模样。

其实,包括古诗人在内,每一个生命个体,都有其独特性和复杂性。对他们的评价,不能一味神化,也不能全盘抹杀,更不能简单、粗暴地贴标签、画脸谱,以致于只见树木不见森林。

只有将他们拉下神坛,复原为身边的普通人,以平常的眼光审视,以对等的身份交谈,像结识朋友一样,欣赏优点,包容缺点,然后,才有可能走进他们的内心,读懂他们的人生。

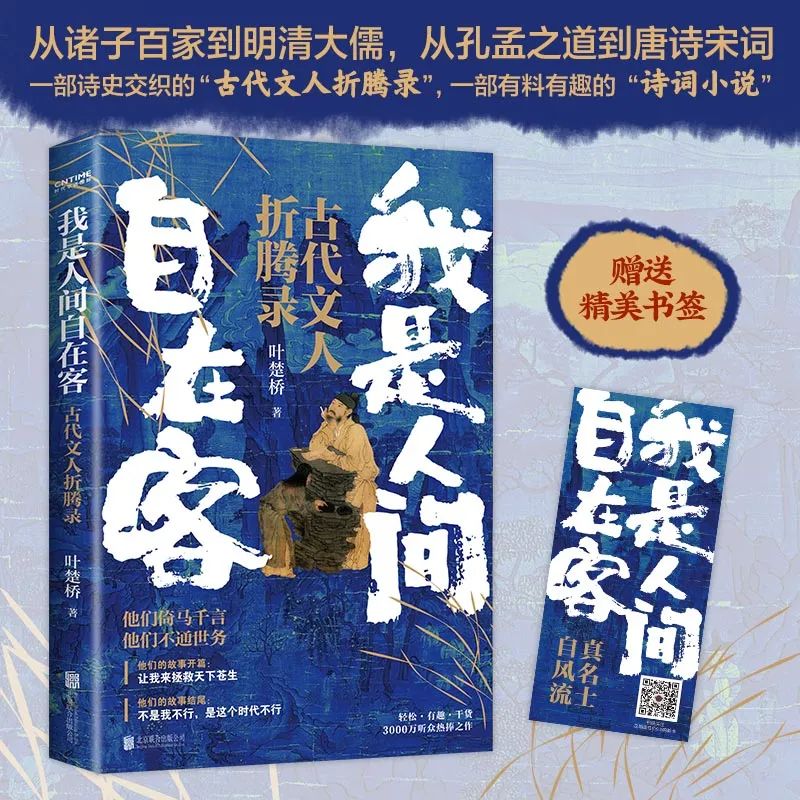

对于遥远时代的诗人,我们需要做到以上这些才能更加深刻的感悟他们留世的作品。作家叶楚桥洞悉到当代青年对古人生平与诗词理解的割裂感,萌生了做一本““古代文人折腾录”的想法:

当我第一次接触到《世说新语》《新旧唐书》《唐才子传》《涑水记闻》这些史书、笔记和小说时,是很震惊的,顿时有眼前一亮之感。

很明显,这些古籍当中的史书,比教材中内容更丰富、更详实,这些笔记和小说,也更生动、更有趣。当然,笔记和小说中的记载,不一定完全符合事实,有演义和虚构的成分,但它可以与历史参证,可以看成是一种补充和延伸。

然后我就想到,如果把这些历史、诗文、人物和故事作为食材,只要掌勺的人用心烹饪,把握火候,掌握分寸,那一定会做成一桌料足、色香、味美的大餐,老少皆宜,回味悠长,于是《我是人间自在客》就诞生了。

这本书讲述李白、杜甫、黄庭坚等二十一位文人以诗入世的恣意人生故事。从诸子百家到明清大儒,从孔孟之道到唐诗宋词,涵盖300余篇经典诗词文赋,在诗文里探寻历史,在史册中吟咏诗词。

恣意人生,他们高居庙堂,他们诗酒江湖。他们的故事开篇是:让我来拯救天下苍生。

流金岁月,他们倚马千言,他们不通世务。他们的故事结尾:不是我不行,是这个时代不行。

他们骨子里的炽热大于世故,以诗入世,挥墨自诩:我是人间自在客。

点击文末“阅读原文”亦可购买▽