天底下大概没有哪个父母不希望自己的孩子幸福——中国父母就更是如此了,很

多人为了孩子甚至可以倾其所有,去做任何事。绝大部分家长之所以

投入那么多精力“鸡娃”,说到底也不过就是指望自家的娃将来能在竞争激烈的社会上站住脚、有一份体面的工作和成功的人生,过上好日子。

然而,如果你问问现在的孩子:“你觉得自己幸福吗?”得到的答案却远非如此。我

曾参与过第一线的家庭教育访谈,感受到的多是“学生们的苦闷、迷茫”,尽管每一代人的青春期都难免有这样的烦恼,但与早先不同的是,如今这一代面临着更大的学业压力、更枯燥的生活,与此同时,却又更难从周围获得情感支持。

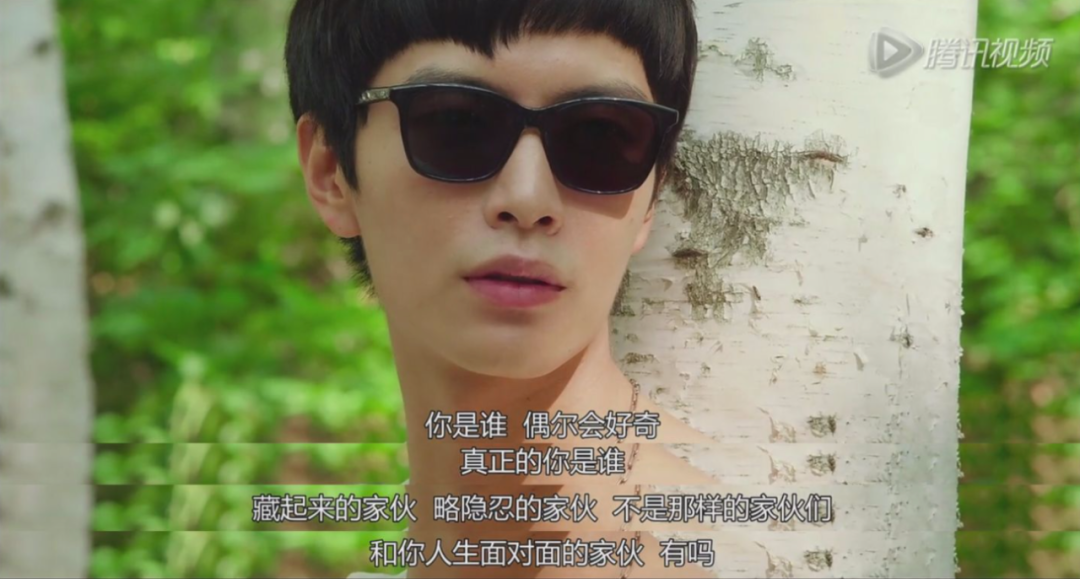

一位15岁的孩子说的话让我至今印象深刻

:

“我们这一代人普遍的感觉是:活着没意思。”

为什么到了社会更为富裕繁荣的今天,父母的尽心投入,最后会得到这样一个事与愿违的结果?

#01

“我的病就是没有感觉”

这个问题其实并非现在才出现。

2016年11月,北京大学心理健康教育与咨询中心副主任、临床心理学博士徐凯文在第九届“新东方家庭教育高峰论坛”上的一场主题演讲《时代空心病与焦虑经济学》中提出了

“空心病”

这个概念。

这乍看起来像是抑郁症,但不是普通的情绪低落,而是全盘人生热情低下,最关键的是所有药物都无效。

有一位学生告诉他:“学习好、工作好是基本的要求,如果学习、工作不够好,我就活不下去。但也不是说因为学习好、工作好了我就开心了,我不知道为什么要活着,我总是对自己不满足,总是想各方面做得更好,但是这样的人生似乎没有头。”

这决非个案,其情况之普遍令人震惊。他统计发现,

北大每年有高达30.4%的新生厌学,另有40.4%的学生认为活着没意义,只是按照别人的逻辑活下去而已。

他们从小都是最好的学生、最乖的孩子,也看似得到了成功——毕竟能考上北大的都是万里挑一的佼佼者,但他们却并不快乐,不知道自己活着是为什么,有着强烈的孤独感和无意义感。

他们之所以如此孤独,原因之一可能是:

他们的这种痛苦其实很难被人理解。

即便在“空心病”已被广为讨论之后,许多人的反应仍是半带讥讽的:“都这样了还痛苦,那到底要怎样才叫幸福?”“这是凡尔赛吧?天之骄子还焦虑抑郁,那叫我们这样的普通人怎么活?”

实际上,很多家长也无法理解自家孩子这样,因为长久以来,我们中国人的幸福观其实是相当功利的,它假定:人生幸福,无非“名利”二字,如果你没有体面的工作和收入,那就会沦落到社会底层,温饱不暇,还谈什么“幸福”?

喜剧家亨利·扬曼就曾讥讽过这种心态:

“幸福有什么用呢?又不能赚钱。”

正因此,假如一个人明明家境不错、功成名就,那他的痛苦,就常常会被讥为“无病呻吟”的“矫情”。

我们这个社会刚刚脱离温饱,出现这样的错位也并不奇怪,然而

在发达国家,像这样的精神危机其实由来已久。

#02

“空心病”是一种时代病

瑞士心理学家卡尔·荣格在近一百年前就说过:“今天,无数的神经症患者之所以患上神经症,原因很简单,就是因为他们不知道自己究竟为什么在生活中无法感受到快乐,他们甚至不知道这种障碍已经缠身。”(《英雄与母亲》)

他认为,这种神经官能症的最关键特征是“

未发现自身之意义的内心的痛苦

”。

二战结束后,欧美国家普遍进入繁荣期,又有一位心理学家维克多·弗兰克在《无意义生活之痛苦》一书中提出:富裕社会的人们所面临的其实是“生存挫折”,典型的心理疾病,已表现为“一种彻底的无意义感”。

他强调,这种生存空虚的

起因之一是与传统的脱离

:“与动物相反,没有什么本能的东西告诉人必须做什么;而且与昔日的人相反,也不再有什么传统的东西告诉今天的人们应该做什么。”

另一方面,在那些马斯洛所说的基本要求无一不被满足了的

“富裕社会”中才会弥漫这种生存空虚,

“正是因为这个社会只满足这些需要

而没有实现意义意志”——用中国人的话说,就是父母只管让你吃饱穿暖、成绩好,却不管你自己是否感到幸福。

《美国人何以如此郁闷》一书中也曾探讨这一问题:为什么在空前繁荣、并声称为最大多数人创造幸福的现代社会,会遗留下这么多的不幸福感?

自1950年以来,认为自己生活“幸福”的美国人的比例也在下降,因为根据某种自然报复法则,再富有的人也永远不可能得到物质上的真正满足。

与此同时,在面临不确定的未来时,人们的焦虑却增多了,这就出现了一个悖论:一切都变得更好了,但烦恼却始终不会减少。

就此而言,我们现在面临的是一个新问题:正是因为中国社会已逐渐富裕化,才会涌现出这样的心理疾病。

因为当温饱已经解决后,势必就会有

越来越多的人追求自己人生的意义——拼命读书工作是为了赚钱,但赚钱又是为了什么?

这种空心病之所以出现在那些精英学生身上,并不是偶然的,他们的

感知当然比一般人更敏锐,更能察觉到最前端的变动,与此同时他们却更难找到能理解自己的人。

对他们来说,学习似乎是一条无止尽的打怪升级之路,虽然他们一直表现优异,但那又如何?他们不知道自己为什么要这么做。

从某种意义上说,这乍看是一个教育问题,但其实是社会价值观危机的征兆。

#03

“为孩子好”

可能是把焦虑转移到了他身上

不过,除了社会背景之外,中国孩子身上的无意义感还有更具体的原因,那就是

师长为了把他们塑造成理想中的“好孩子”,施加了过多的压力。

当家长们庆幸孩子听从自己的安排、一步步不折不扣地实现早就为他们定下的目标时,不知道隐患也已埋下:孩子当时可能不懂这意味着什么,但无论他们成绩多么好,对他们来说,那都是“为父母读书”,并不是自己发自内心地喜欢。

很多家长自认为都是在为孩子好,但从心理学的角度上来说,这其实是

把自身的焦虑转移到了孩子身上。

我曾听说过这样一件事:一位妈妈夫妻俩都是名牌大学毕业的高薪白领,儿子还在娘胎里时就制定了胎教计划,一出生后更是每一步都尽心尽力,然而让她大失所望的是,她投入了那么多,儿子却还是没能成龙,远未达到她的预期。她急怒攻心之下,母子关系恶化,她实在无法接受这样的现实落差,到最后不得不去看心理医生。

如果这位母亲的计划成功会是怎样?那很可能出心理问题的就不是她,而是她儿子了。

得“空心病”的之所以大多都是成绩优异、从小听话的孩子,是因为他们的性格对抗性不强,更遵从师长的意志,父母的焦虑也就更容易转移到他们身上,很不幸,这样的结果是他们的自我遭到了严重压抑。

这在小时候还不是大问题,但当他们到了上大学的年龄,内心的自我意识逐渐萌生,这就会造成严重的自我怀疑和内心冲突。

空心病的孩子之所以会想放弃生命,是因为他们常常觉得没有为自己活过,甚至从来没有活过——他们是实现父母意志的工具。这就是爱因斯坦曾说过的那个问题:

“谁要是感到他自己的生活是无意义的,那他就不仅仅是不幸的,而且也几乎是无生活能力的。”

如果我们培养的只是缺乏自己意志、没有生活能力的工具人,那再多的成功也无法遮掩他们内心的荒凉。

一位90后曾这样和我说:“身边多数朋友都是所谓‘被规划得很好的小孩’,但他们往往需要应对另一种危机:‘怎么穿过意义的荒原?这样四平八稳的人生一眼望穿,如何说服自己满怀兴致地走下去?’这些都是真实存在的痛苦,无聊也很致命,如此这般的精神围城却很容易被认为矫情,于是我们社会出现了很多非典型的病人。”