洋山港是上海航运中心的深水港区,它选址在远离市区的洋山岛,整个工程分四期建设,期间科技含量不断刷新,第四期更是采用了中国自主研制的自动化岸桥、引导车、轨道吊等新技术,设计寿命一百年,建成后年吞吐量将超过美国所有港口总和。

港口对城市发展的意义不言而喻,上海之所以能够获得如今的国际大都市地位,与它的港口是分不开的。2015年,上海港以其超过3500万箱的吞吐量远超第二名新加坡,名列世界港口第一。如此巨大的吞吐量,与洋山港的贡献是分不开的。

(繁忙的洋山港)

洋山港区是上海航运中心的深水港区,由浙江省舟山群岛的大小洋山岛等几十个岛屿组成,是中国首个在微小岛上建设的港口。从2005年第一期工程建成使用开始,到目前已经建成三期,第四期工程也即将在2017年年底开港。届时,上海港的货物吞吐量将超过4000万箱,超过全美国港口吞吐量总和。

等等,上海港,为什么会在洋山?

1

上海港为什么不在上海在浙江?

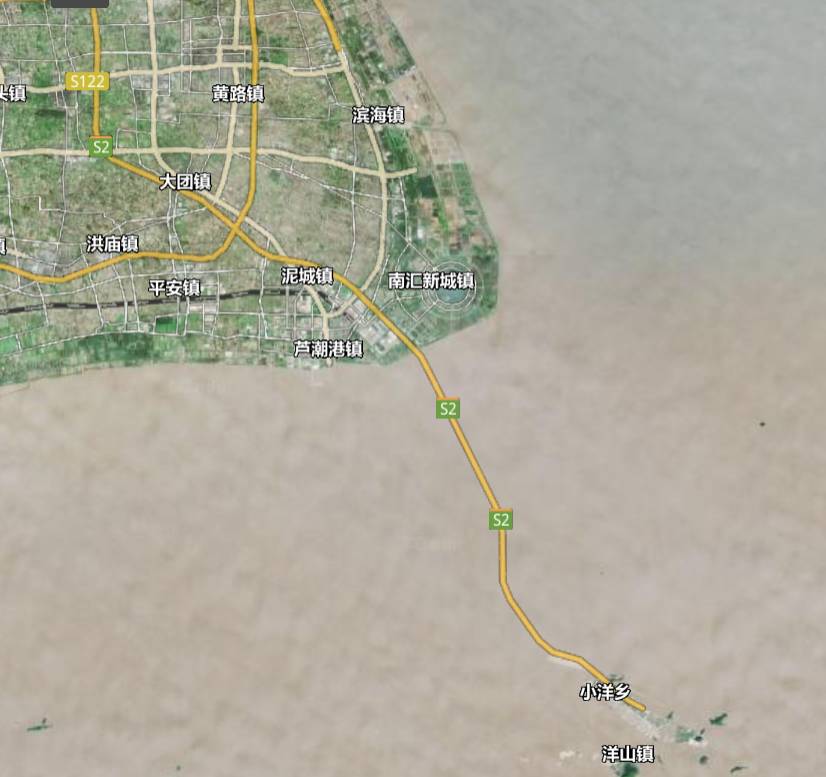

(洋山港,实际位于浙江省舟山群岛,与上海通过东海大桥连接)

原来,港口的选址其实大有讲究,尤其是对于上海这种国际大港口。从选址到建设,每一步都是要经过详细论证的。

一方面,这样的大港口必须要容纳万吨、甚至几十万吨的巨轮停靠。这样的巨轮吃水动辄十几米深,如若港口的深度不够,泥沙淤积,船只触底搁浅了可是个大灾难。

另一方面,在大陆的旁边下挖出一座深水港,或多或少会削弱大陆上土层的坚实程度,影响海岸以上的稳定。如果地质条件坚实,那还好;可上海本就是“上海滩”,以沙土为主,岸上又布满了高楼大厦。如果在上海的城市边上直接修建深水港,在沉重的高楼作用下,地基会发生沉降,并对港口的稳固造成威胁。更何况,上海滩寸土寸金,在这里修建港口,地价惊人。这样修,可以说是“花钱买罪受,出力不讨好”。

反观洋山岛,则是个很好的选择。这里潮流强劲,泥沙不易落淤,地质条件稳定。此外,它又远离上海本土,工程实施后对城市基本无影响。再通过联结上海与岛屿的“东海大桥”,港口上卸载的货物就可以轻易运送到上海,并进一步运送到整个大陆。

2

修码头,不仅仅是挖土那么简单

港口码头不同于普通海岸的核心一点,就是要留给船舶足够的停靠深度,防止船只搁浅,而在天然的海岸,海底地形往往比较复杂,深度也不够。因此,修建码头必然意味着大量地挖土。

的确,在修建洋山港一期的过程中,施工方在9个月时间内要完成1400万立方米的挖方量,平均每天要挖出十万吨泥来。这还不算当地渔民、后勤补给、航船等对施工进度的影响,整个港口清淤工程的任务量巨大。

在洋山港的早期工程中,项目部采用了两艘4500m自航耙吸挖泥船和一艘13000m带高压冲水的挖泥船进行施工,克服了土质变化、潮流影响以及人为阻挠等多重因素,终于赶在最后时刻之前完成疏浚。

这些挖泥船都是挖掘效率不超过2500m/h的小型耙吸船,相比起在近年的南海造岛中使用的挖掘效率4500m/h的亚洲第一、世界第三的巨型挖泥船天鲸号,这些名不见经传的船只可能非常寒酸,并且,其设备严重老化还依赖进口,但正是有了这些船只的技术积累,才有了我们后来的“鬼斧神工”。

(天鲸号)

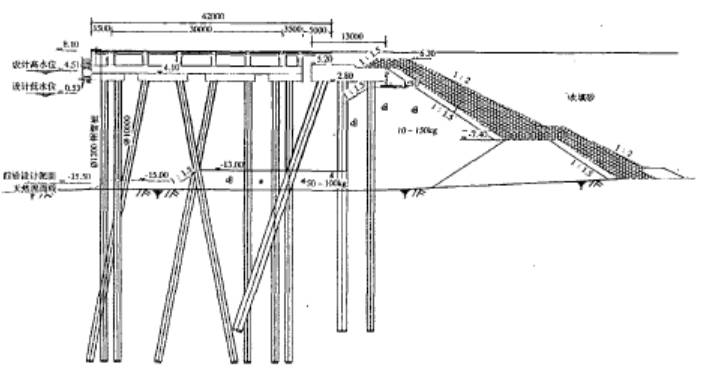

除了疏通航道和港口外,修建深水港还需要建设码头。码头需要承担几千上万吨的货物的重量,并且设计寿命长,不容许出现差池。满足这一要求的关键,就是将桩深深地打入地下,然后用桩将码头支撑起来。

(洋山深水港一般段码头示意图,引自上海建设科技第四期)

工程采用了直径1.2米的钢管桩,桩长50余米,深深地打入海底,用摩擦力控制变形和沉降。为了克服海洋环境的腐蚀作用,钢管桩还采用了0.7毫米厚的聚氨酯涂料,并在水下及泥下区施加了牺牲阳极的阴极保护。

由于无法像桥墩那样使用预制构件,在码头的修建中,洋山港使用了在当时中国还比较新的高性能混凝土。通过改变混凝土的配方和浇注工艺,并在混凝土中添加外加剂,增加混凝土的流动性和致密性,减小用水量,使得混凝土可以在较短的时间内形成很高的强度,抵抗离子渗透能力和致密性也大幅度增强,进而提高耐久性,使之能够抵抗海水的侵蚀。

3

工程是个“巨无霸”,越修越智能化

像港口、航道这样的超级工程,总工期往往长达几年甚至十几年,因此人们通常将其分为几期,修好一部分先用着,同时再进行下一期建设,如此可以提高工程的利用效率。洋山港的建设历时15年,一共分成四期,涉及到的工程技术也在不断刷新。

洋山港北港区的一期工程始于2002年,到2005年建成使用,码头岸线全长1600米,年吞吐能力220万标准集装箱。二期工程在它的旁边,于2006年12月建成,岸线长1400米,年吞吐量210万箱。三期工程于2008年12月建成,面积相当于一、二期工程的总和,年吞吐量500万箱,超过一、二期工程的总和。

如果说这三期工程只是寻常的“巨无霸”,那么由现代自动化技术加持的洋山港四期则已经不是一个普通的土木工程,而是一只数百万吨的机器人。即将于2017年12月投入使用的洋山港四期的岸线只有2350米,但年集装箱吞吐量却达到630万吨,效率远超普通人工码头。

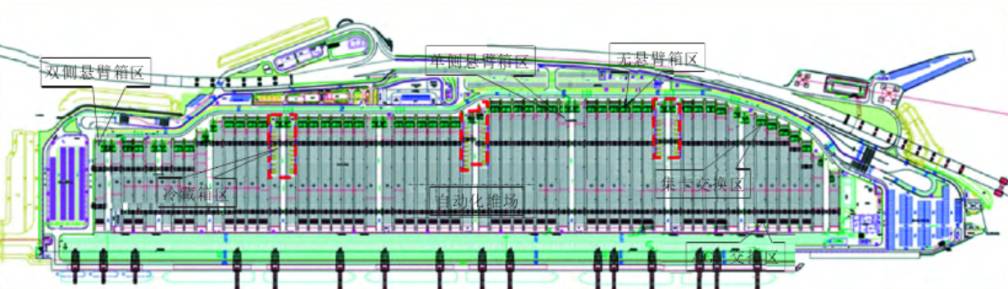

(全自动化的洋山港四期工程,港口上见不到一个人)

如此高的效率依赖的是高度自动化。洋山港四期拥有7个全自动化泊位,是全球综合自动化程度最高的码头。

自主研发自动化岸桥、引导车、轨道吊克服陆域狭窄对通行能力限制

在陆域纵深不足的条件下,码头采用了“双小车岸桥——自动引导车(AGV)——自动化轨道吊(ARMG)”技术,突破了陆域狭窄对通行能力的制约。轮船靠岸后,完全自动化远程遥控的岸桥会主动投入工作,由中国自主研发的双箱自动化轨道吊配合自动化双箱岸桥作业,相比起人工操作可以提升50%的工作效率,随后,50辆全自动化引导小车投入工作,为货物提供后续运输。这些小车不仅工作是完全自动化的,就连换电池也是使用机器人,全过程只需6分钟,这一自动化引导小车换电系统全面打破了欧美的技术垄断。

洋山港四期智能码头极大地释放了劳动力。过去,一台桥吊需要几十个工人服务,而现在,只需在中控室看看电脑屏幕、敲敲手指,一个工人就可以操作几台桥吊。

(自动化集装箱堆场平面布置。可见不同功能区域被交错布置,提高效率)