2107 年春,北京新限购令出台,人群的焦虑和压抑一如其头顶的天空一般阴翳。耐人寻味的是,在“压”房价的同时,号称“千年大计”的雄安新区建设规划一经宣布,当地即爆发炒卖房热潮,政府不得不紧急叫停私人楼房交易。这座拥挤的城市已不堪重荷,长安街上还不时有老鸦盘桓,忽闻“哑”的一声——如同梁思成半世纪前的预言:“五十年之后,你们会为这一切而后悔。”

今天,我们再一次推送《单读 11 :联结/断裂》中由美国记者、作家张彦( Ian Johnson )撰写的文章《新北京的昂贵代价》。“失去”作为“建设”的另一面,成为老北京人心中无法抹除的遗憾,也成为来往于北京的审视者们切入历史问题的关键词。在城市中心全球资本精英与城市周边普通百姓的二元分裂下,那些古老的传统或许尚存幽影,而老北京却无可避免地在它的新面孔中逝去。

新北京的昂贵代价

张彦( Ian Johnson )

靳相宜 译

不久前的一个周末,我沿着前门大街商业区的小胡同溜达,这里是北京昔日的商业中心,现今仍有许多国营老字号商店。大栅栏,这里的一条主要街道,现已经被翻修成一条老北京风味浓厚的仿古街:临街的店面都经过一番精心修饰,但著名的百年老字号商店里仍旧售卖着布鞋、中草药、帽子和果脯等老北京特产。虽然有点造作,但是建筑物多少还是真的,商店里也挤满了来自全国各地的顾客和旅游者。

然后我拐到前门大街上,这是北京的一条主干道,北起天安门广场南端,南至天坛。我早就知道前门大街已经被翻修,但过去都是匆匆一瞥。这次我走过整条街道后,却彻底摸不着头脑了。陈旧的建筑虽谈不上美感——年久失修且俗不可耐——但至少是古建筑。而现在,这些建筑却无影无踪。

眼前的前门大街俨然是某个电影拍摄片场。整条街充斥着清一色的两到三层高的全新仿古小楼,临街的一面墙统一被刷成灰色的仿古砖样式。而 H&M 、 ZARA 、劳力士等等国际知名连锁品牌充斥其间,更显一派惨淡萧索。唯一的中国元素是一家卖奥运纪念品的商店,这家商店属非法经营(按照国际奥委会规定,奥林匹克运动会结束后,官方的纪念品只能出售几个月)。但在中国,从书籍、电影到汽车、航母任何东西都有盗版,因此这家店显得倒有几分真实。

前门大街的 H&M

前门大街的 H&M

踱到街尾后,我转身四下打量。一栋栋崭新的建筑遮挡着大片空旷的街区,满是被推倒的院落和商店的断井残垣。一条曾经布满大街小巷,全北京最热闹最有活力的闹市,如今几乎全部被推土机夷为平地。几个路人从我身边经过,一个男人操着浓重的北京口音问身边的女人这是哪里,答曰:前门,男人难以置信的惊呼:“不可能!怎么会成这样!”

是啊,怎么就会这样?这正是 42 岁的中国记者王军的新书《城记》的主题。这本书最近刚被翻译成英文。王军供职于新华社下属的《瞭望》周刊。这一位有独立见解的记者在官方的新闻社工作,似乎有点匪夷所思,但新华社记者的身份却为王军长期从事的一些敏感话题的调查做了掩护。

城市规划就是这样的话题。过去 20 年来,城市规划一直是社会群体性事件的导火索。成百上千的城市百姓联合起来,就土地被强占提出法律诉讼。政府后来禁止了老百姓的这种法律行为,但城市规划这个话题在中国依旧非常敏感。尤其当房地产价格在中国大城市迅速攀升,以至普通百姓只能负担起城郊塔楼的一间公寓。有些日子,几乎所有人都在讨论大城市的住房和安居问题。

上世纪 90 年代末,我正在写一本关于中国底层社会骚动的书,也就是那个时候,我第一次见到王军。几乎每隔几个月,他都能够在档案中挖掘出对北京现有问题的历史归因的新解释。作为一名记者,王军的报道总是着眼于现有事件之间的联系,但同时也探究了更深层次的问题,例如,中国共产党对于如何实现现代化的观念。

2003 年,王军完成了《城记》一书,没想到一出版就畅销至今,已再版 9 次。这本书和美国作家简·雅各布( Jane Jacobs )的《美国大城市的生与死》( The Death and Life of Great American Cities )非常相似,那本书是扭转人们对于城市环境观念的经典之作。《城记》在最初中国的城市古迹保护运动中扮演了重要的角色,过去的六年里,几乎每一本出版的北京城建书籍(过去六年中这类书不胜枚举)里都会引用到它。作为记录老北京城式微系列编年史书中的最新的一本,《城记》显得非常特殊,因为它是唯一一本由中国作家写给中国读者的作品。因此,《城记》的畅销,不仅展现出当代中国人对自己的历史兴趣浓厚,还反应出他们渴望能够自由的探究问题。

《城记》一书以建筑师、城市规划师梁思成保卫北京古建为线索,披露了上世纪五十年代北京城被拆毁时的珍贵照片。梁艰辛地捍卫留存北京城市古建筑,最终却无力回天,通过梁思成的故事,王军展现了新中国政府对北京传统城市面貌的改造。

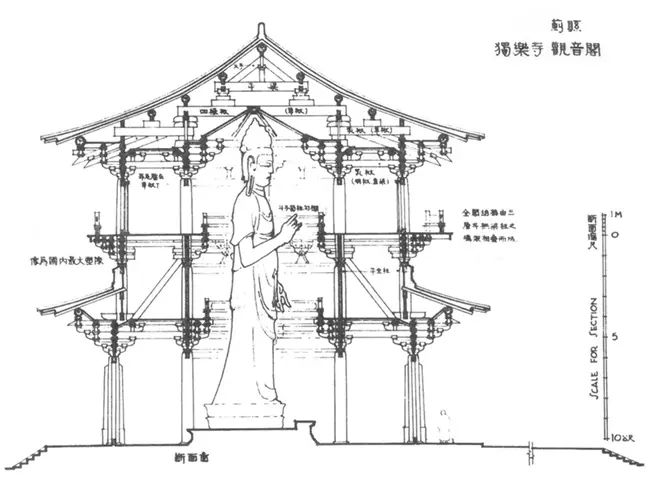

二十世纪早期,是中国知识分子与艺术家百花齐放、百家争鸣的年代,梁思成正是其中的佼佼者。其父梁启超是清代最著名的改革家,致力于提倡君主立宪制度,引入现代教育和呼吁新闻出版自由(1)。和他的父亲一样,梁思成留学海外,之后将现代研究方法引入中国建筑界,上世纪三十年代,梁思成通过大量的工作,最终确立了中国传统建筑的科学年代计量法和传统建筑风格分类理论。他在这一时期的作品,今天仍具有很高的学术价值,不仅首次精确测定了无数庙堂的建造年代与建造格局,更亲自为这些建筑绘制了美丽绝伦的精确剖面图(2)。

梁思成手稿

梁思成的夫人是他在宾夕法尼亚大学的同学林徽因,是一位建筑家与诗人,也是美国艺术家、雕塑家林璎( Maya Lin )的姑母。梁夫妇是新中国成立时期最负盛名的学者与建筑家,至今林徽因与浪漫诗人徐志摩之间若有若无的绯闻,仍旧被人们所津津乐道。这对夫妇在国际上也颇具影响力,是美国中国研究创始人费正清( John King Fairbank )与妻子费慰梅( Wilma Fairbank )的密友,而在民国政府时期,蒋介石曾派梁思成作为中国顾问代表,参加联合国在纽约总部大楼的设计工作。

1949 年解放战争之后,梁思成的一部分同事飞往台湾,另一部分则坚持留在大陆。梁思成夫妇选择留下,然而事与愿违。起初,双方尝试相互合作。政府希望将梁思成夫妇吸纳入新的政策体制,他们参与了新中国国徽与天安门广场人民英雄纪念碑的设计工作。国徽上的主要标志为天安门,这里是紫禁城的入口,同时也是毛泽东宣布新中国成立的地方。

但厄运随即来临,起因于梁思成反对国徽中包含天安门形象,这一设计背后的理念是将北京城的核心古建转变为新中国行政办公的中心,而梁认为整个古城应该独立保存,新政治中心应该建在距离较远的西边。梁这一提议遭到不少反对。巫鸿( Wu Hung )在其《再造北京》( Remaking Beijing )一书说得很明白,中国共产党领导人决意将北京的中心从紫禁城移至天安门广场,这注定了梁思成方案最终的失败。这是因为中心的转移不仅要拆除广场周边的建筑和城门,还要在天安门前建立一个东西向的新行政中心——也就是今天的长安街。与梁思成方案的新建行政中心的主张截然相反,政府的一整套政府机构都被置于北京老城区之中。耐人寻味的是,与政府机关部门同时进驻北京老城区的,还有高级干部们毗邻旧日皇家园林的宅邸。

天安门与长安街

天安门与长安街

香港学者洪长泰( Chang - tai Hung )在《毛泽东的新世界》( Mao’s New World )一书中详细展现了历次文化政策的决策争斗,这本书颇具有洞察力,主要由一系列关于新中国建国时期文化的杂文组成。在本书中洪长泰说,苏联专家初期支持将新政府安置在旧北京城中心,但稍后他们便被中国同好们所震惊:一切都要大:天安门广场、长安街、以及“十大纪念建筑”,一切都在“多快好省”的口号下疯狂建设,为了建国十周年献礼。梁思成曾经预言道:“五十年之后,你们会为这一切而后悔。”《城记》一书详细地记载了梁思成的预言是如何一步一步成为现实。最让人痛心莫过于元代双塔庆寿寺的悲惨命运。庆寿寺建于公元 12 世纪,以罕见的双塔为特色。蒙古人在北京城建都时,曾经为了保护佛寺不惜重新修筑长城。而新中国政府却为了扩建西长安街不惜将其拆除(庆寿寺原址位于西单十字路口,毗邻图书大厦)。《城记》详细记载了梁思成如何一次次为保存庆寿寺而向党中央请愿,但是最终于 1954 年被全面否决。庆寿寺的拆除使梁思成深深感到失落与绝望。 1955 年林徽因肺结核不治逝世后,梁思成进而被打成右派,面临一次次耻辱的自我批评。反右风暴中,他多次公开揭发朋友与同事,但到底是出于主动还是精神压迫下的无奈之举,今天已无从深究。之后梁思成再婚,后妻在 1966 年开始的文革中给予了他很大的支持, 1972 年,梁思成在红卫兵的逼迫中去世,死于肺源性心脏病,享年 70 岁。

在梁思成的故事中,王军还融合进了很多他从档案中发掘出的其他故事,其中包括北京西直门的拆除。《城记》中选配了多帧巨大城门被剥落到仅剩木质骨架的珍贵照片。王军更将损毁建筑材料如何重新使用一一详细列表。

至于为什么要拆除这些古城门,比利时汉学家西蒙·雷斯( Simon Leys )认为,拆毁的动机根本毫无踪迹可循,唯一能够解释的就是为了迎合毛泽东对过去一笔勾销的迫切愿望。

那是什么造成了这种对自身文化传统的破坏呢? 19 世纪中期以来,中国遭受的一次次凌辱和创伤,不断提醒着人们这个国家在与西方经济和军事竞争中的无能。与之恰成鲜明对比的是日本,这个中国的邻邦由于成功地采用了现代科学和工业资本主义而走向富强。为了应对外来挑战,中国的改革者前赴后继,希望在引进西方器物技术的同时尽力保持本国传统不受侵蚀。然而他们都失败了,因为古老帝国系统的僵化,外国侵略者带来的耻辱,再加上成功“脱亚入欧”的日本,这些都在无情地嘲弄他们保存传统的努力。最终,在要求改变中国的事业中最为激进的共产党登上了舞台。在他们看来,中国的传统就是问题本身。过去所有的一切——语言、艺术、建筑、宗教、政治、家庭结构、乃至着装、音乐,都要改变。

北京便是这种与过去进行割裂的最集中体现。整座城市——也就是整整二十四平方公里的人类居住地根据几何学和神话学规划而成,并有上万座树荫下的四合院点缀其间——是中国传统信仰系统在空间中展示的巅峰。澳大利亚记者白杰明(Geremie Barmé)说道:“北京是人类文明古典时代最无与伦比的丰碑之一”(3)。

然而在将中国与其历史进行割裂的激进事业面前,这恰恰意味着北京必须被毁灭,即便一次次的政治动员也无法铲除北京这巨大的体量。

故宫全景图

故宫全景图

直至 1970 年代,北京的过去仍旧清晰可辨。 1984 年,我刚搬到北京时,整个城市虽然经历了大规模整改,但依然保留了成千上百条胡同和坐落着四合院的小巷。这里的居民与林语堂 1961 年《帝国京华:中国在七个世纪里的景观》书中描写的北京人基本无二致:人们吃一样的饭菜,保留旧时代生活习惯,操着一贯尖锐、风趣的北京口音(4)。虽然整个城市荒芜破损,但我相信随着毛泽东时代的隐退,北京城很快会重新繁荣。

那么到底发生了什么?尽管对过去的憎恨(至少是忽视)从未消退,中国政府已经开始悄然转变,希望通过宣扬保护传统文化来稳固政权。然而,尽管官方支持旧城保护,大规模拆迁却仍在继续。

这种现象有两个解释。第一,中国文化普遍认为建筑理念并不需要依附实体建筑而存在。正如吴凯堂( Thomas Campanella )在其著作《钢筋水泥巨龙》( The Concrete Dragon )一书中所阐述的,将古建筑重新拆除再以其他形式重现,是中国与其他亚洲国家的常见传统。中国人常常指着十几二十年前刚从残迹中建好的庙宇,告诉别人他们有上千年的历史。正是这种传统思维使得北京城的规划者将传统的穆斯林街区牛街改建为一条挤满高楼大厦的街道,并面不改色地仍称之为历史遗迹。

然而大量对梁思成与王军的支持表明许多中国人并不认同这种观点。他们认为破坏就是破坏,只有原汁原味地保留历史古建才是对中国古老文明的保存。王军撰文激烈抨击最近的前门大街改造,他的观点得到了很多支持。北京和很多其他中国城市一样,拥有一群执着的历史古迹保卫主义者,他们为保护古城遗迹传统文化倾尽心血。尽管这群人很少在官方媒体发声,他们成立的非政府组织也运营得举步维艰,但得到不少民众的支持。

另一种常见解释更多被官方所应用,认为不论好坏,像北京这样的城市需要城市重建,而北京老建筑多陈旧不堪岌岌可危。多数老建筑屋顶的琉璃瓦早已剥落,在有些居民区,多数建筑仅剩下波纹状的铁皮屋顶。居民已经有室内自来水,但多数还要使用公共蹲坑厕所,毫无隐私可言。过去半个世纪以来,真正的巨大改善是电暖气代替了传统的煤炉取暖。

但是还有一个问题需要回答,为什么政府一定要将穷人从城中驱赶出去而不是直接将他们的住宅更新换代。回头看美国的城市现代化,就是一个消除贫民窟,将已经搬到郊区的城市中产重新吸引回城中心的过程。而在中国,城中心已经是最优渥的居住地,谁应该搬走谁应该搬进来,俨然变为了激烈的贫富阶级争斗,其尖锐程度远非美国可比。以美国城市更新发展为例,匹兹堡的金三角和低山区重新开发计划,打着城市改造的旗号,将 28000 名贫民驱逐出去。根据吴凯堂( Thomas Campanella )的估算,如果在北京进行同等面积的城区改造,需要赶走 18 万居民。事实上, 2003 年北京的确有 18 万居民搬离家园。正如吴凯堂所说,“如此大规模的人口迁徙仅在战争或者自然灾害中才会发生。”

政策的支持者常会辩解:毕竟穷人的住房条件得到了改善。事实上新盖的卫星城中,公寓都有独立的厕所,冬季供暖设备也更加完善。但是这种非黑即白的思路忽视了其他的可能性:例如,为何不可将老北京城直接实施现代化,并保留期间的居民。

而现如今,北京已经发展成为了一个分裂的二元城市:城市中心的全球资本精英和城市周边的普通百姓(5)。

深层次的问题加剧了这种分化。中国城市不具有独立自主的税收职能,而完全依赖于中央政府的财政拨款。但是越来越多的社会福利却是以地方为单位进行实施,例如全国设立的低保福利系统。资金缺口多数由房地产税进行填补。市政府用出售土地给开发商的部分利润作为拆迁补偿款,让穷人搬到郊区,余下利润用来维持日常运转。根据最新估计, 76 %的城市资金都是通过这种方式流转(6)。这表明,通过这种方式将城市贫困居民驱逐出去,并尽量压降拆迁补偿款,政府可从中获利。最近,有关部门已经承诺将以市场价格补偿拆迁居民,但是未来能否兑现并不确定。

出于维护稳定与防止腐败的考量,中央对地方政府在财政拨款以及税收放权方面都非常谨慎。而最近一系列的中国大城市腐败案件,凸显了这个问题的严重性。

北京建筑风格的摇摆正反应了国家权力的变化。 1950 年代早期,以北京展览馆为代表的新建筑多为苏联风格,以展现对当时苏联老大哥的忠诚。之后的标志性建筑人民大会堂则增添了不少新中国特色(琉璃瓦和倾斜的屋顶),显示出中苏关系的裂痕。现在中国政府聘请全球最顶尖的建筑师,以展现对资本主义全球化的认可。因此,莱姆·库尔哈斯( Rem Koolhaas )的中央电视台大楼和赫卓格 • 穆隆( Herzog & de Meuron )的“鸟巢”奥林匹克体育馆应运而生。

这些前卫的建筑与 50 年代的建筑截然不同,却都反映了中国政府希望通过建造地标性的宏伟建筑来巩固其政权。建筑本身成为了一种仪式,目的在于体现国家的繁荣昌盛。正如人民大会堂并不是议会开会的地方,鸟巢也不是真正的体育场——奥运会一结束,鸟巢就不再是体育场馆了。现如今,它变成了全国著名的旅游胜地,各地游客争相游览这个奥运纪念馆,纪念北京奥运会的盛大,深为国家强大而感到自豪。这正是开国元勋们所追求的。

吴凯堂是美国北卡罗来纳大学教堂山分校的一名城市规划教授,他指出,北京奥运会前夕,中国正处于“人类历史上最大规模的城市建设高峰”。洛彬·维塞尔( Robin Visser )在她最近出版的新书《城市包围农村》( Cities Surround the Countryside )中指出,破旧立新并不新鲜,没有人有人会在意“破旧立新所带来的巨大痛苦、社会剧变和历史古迹消失。一座城市的独特性通常是通过几个世纪点滴积累而形成的。”

哀悼城市的消亡在中国传统悠久。早在 12 世纪的《东京梦华录》( Records of the Dreamlike Splendors of the Eastern Capital )就开始哀叹北宋京都开封的衰败。至于北京,在清代发展到鼎盛时期,而当时就出现《梦游京都记》( Record of a Remembered Dream of the Capital )这样的作品悼念着前明王朝时京城的繁华。而到了现代,更有一大批西方出版的书籍,或者哀叹着北京城现在的衰落,或者描绘着它过去的繁华(7)。

这些作品不仅仅是对哀叹的警告,更展示了文化是如何以不同形式传承下来的。仔细探索与想象,不难发现很多古老的信念仍然统治着北京城。环线仍旧以故宫为中心向外发散。古老的中轴线依旧贯穿南北京城,自放置皇权象征的龙椅的太和殿出发,穿过紫禁城的一道道宫门,穿过梁思成设计的人民英雄纪念碑,直抵鸟巢。这座城市依旧那么的平坦开阔,与上海的稠密截然不同,而城中的居民也依旧那么直率坦诚,一如林语堂在解放前所描写的那样,丝毫不曾改变。

而同时,中国共产党的核心思想也以他自己独特的方式展现着延续性。天安门广场延续着 1977 年毛泽东纪念堂建立时的一贯风格,正如巫鸿在《改造北京》中所指出,这里是北京城“理论上的核心”,也是各种重大事件发生的地方——阅兵、花车表演、“两会”期间身着少数民族服装的两会代表进入人民大会堂,进京旅游的各地农民在这里留下到此一游的纪念照片,以及偶尔举行的抗议活动等等。

其他时候,广场都会散发出一种超凡脱俗的违和感,像是一个专门举行仪式的祭台,一如它旁边的紫禁城在古老岁月中所扮演的角色。

更重要的是,以王军为代表的学者,驳斥了如下观点:一是认为中国不可救药地沉浸在对自己文化的自卑中,二是认为破坏代表了与千年历史文化的最终决裂。王军们的工作,恰恰展现了目前许多中国知识分子在为复兴传统而努力。

他们的成功屈指可数却弥足珍贵。为了保护自己的偶像梁思成的故居免收拆除,王军奔走疾呼,最终梁的故居得以留存。这微不足道的胜利,一如暂时搁浅的对钟鼓楼街区的拆毁,却让我们有可能去畅想那个已经失落但并未完全逝去的城市。

位于北京东城区北总布胡同 24 号院的梁思成故居于 2011 年被拆除,并将在原址复建

注释:

(1)可见于约瑟夫·列文森的《梁启超与近代中国的心灵》,哈佛大学出版社

(2)梁思成众多手稿中的一本,历经 1949 年后的动荡几乎丢失,幸而之后被费慰梅重新编撰,于 1984 年由麻省理工学院出版社出版,名为《图像中国建筑史 : 关于中国建筑结构体系的发展及其形制演变的研究》。本书的中文版于 1998 年由天津百花文艺出版社出版,名为《中国建筑史》。之后,为了纪念梁启超诞辰 110 周年,北京外语教学与研究出版社将梁思成的杂文以双语结集出版,名为《中国建筑:艺术与文物》

(3见白杰明为《寻找老北京》一书做的前言。

(4)林语堂,《帝国京华:中国在七个世纪里的景观》, 1961

(5)该观点在《疯狂北京:奥运会中的兴奋与绝望》一文中有所展现,

(6)《南方周末》 2011 年 1 月 13 日,文章地址: www.infzm.com/content /54644

(7)苏珊 南奎尔在《寺庙与城市生活 1400 - 1900 》(加州大学出版社, 2000 年)一书中提到了以上关于“梦”的书。

▍本文原载于《纽约书评》,由作者授权独家发表于《单读11·联结/断裂》

编辑 | 嫌仔

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

回归一张报纸的工艺

重申一本杂志的趣味

坚持一册图书的深度

《单读》全新改版

▼▼点击【阅读原文】,购买全新改版上市的新书——《单读13·消失的作家》。