本文授权转载自微信公众号“书单”(

ID:BookSelection

):由《南方周末》、《香港大公报》等资深媒体人共同打造,帮你筛选好书、过滤烂书,打开知识边界。授权请联系出处。

今天,我们来聊一件最近刺痛了很多人神经的事。

10月9日,清华附小2012级4班在班级微信公号上发布了一篇题为《当小学生遇见苏轼》的文章,里面收录了该班学生关于苏轼主题研究的作业。

标题很平淡,但内容足够让人惊讶。

围绕苏轼,这个班总共写了23份主题研究报告,书单君选了几个,大家感受一下——

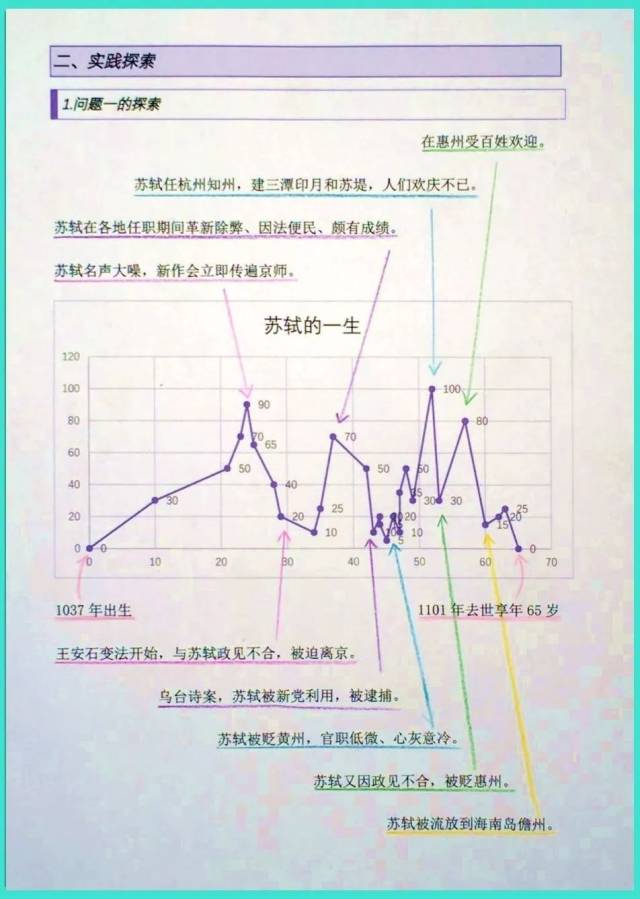

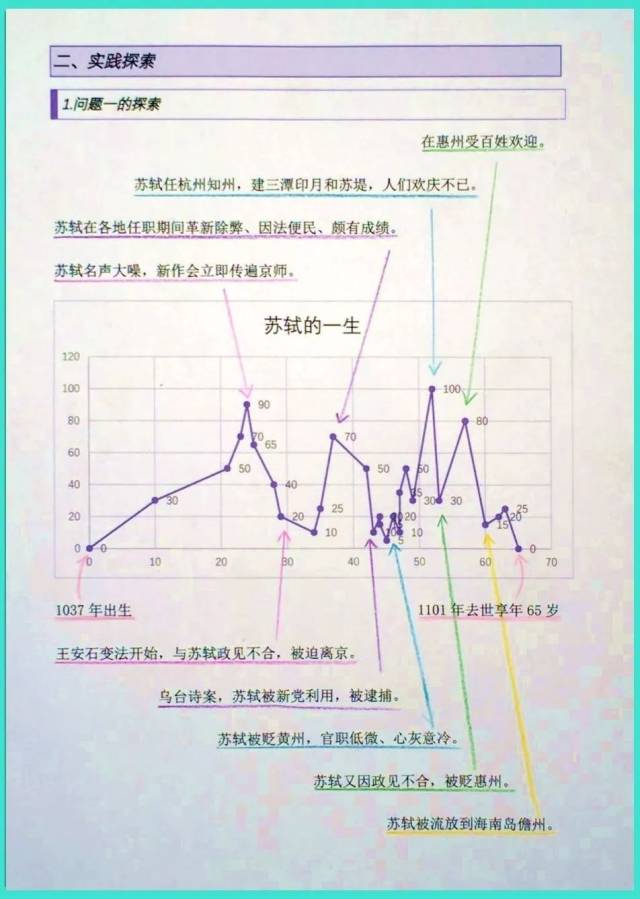

《大数据分析帮你进一步认识苏轼》

▽

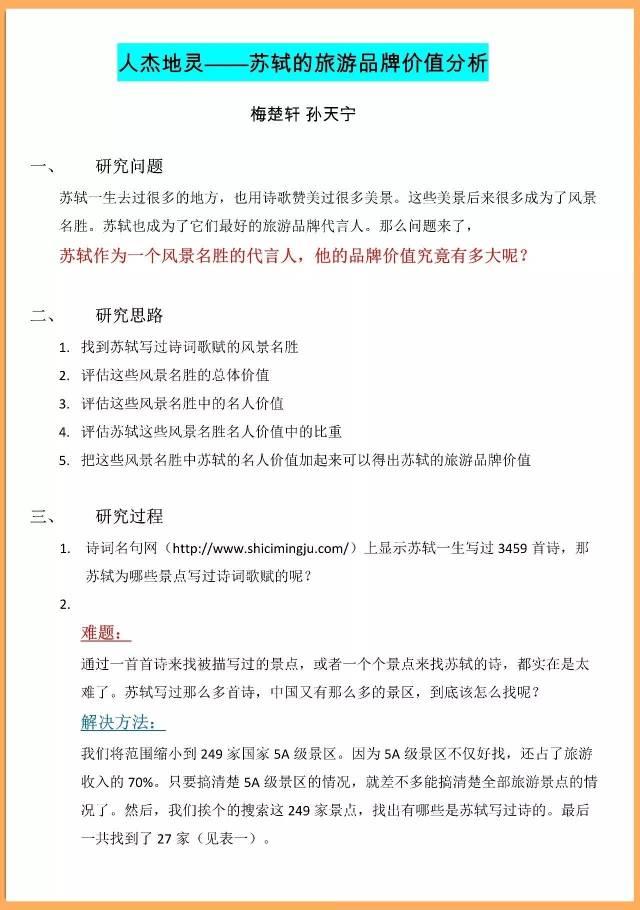

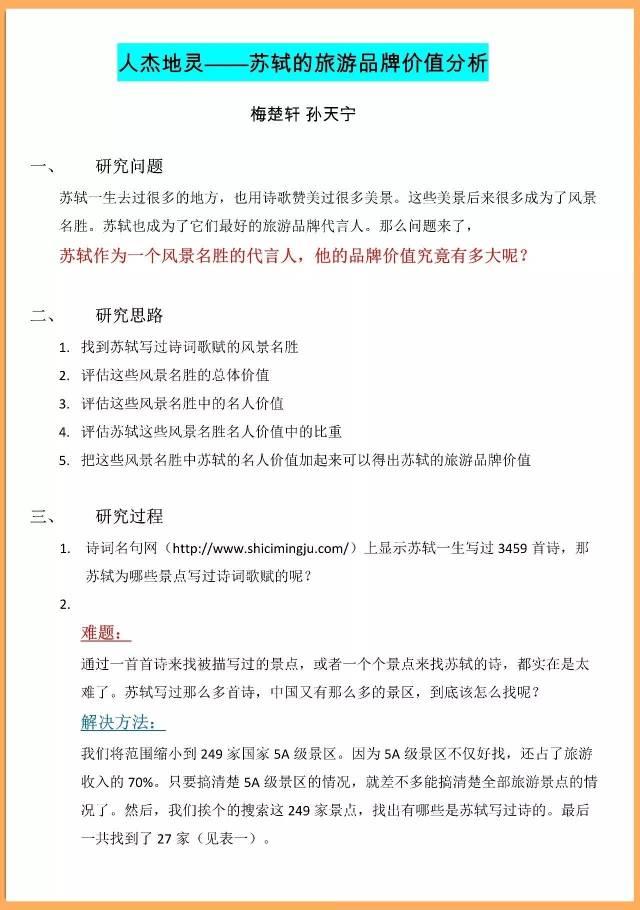

《苏轼的旅游品牌价值分析》

▽

《苏轼与王安石、欧阳修的对比》

▽

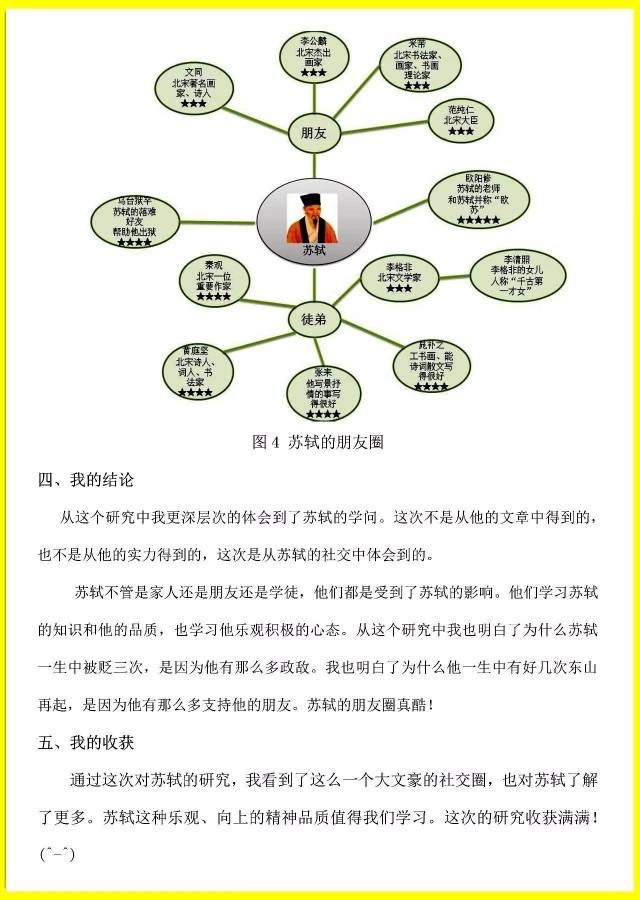

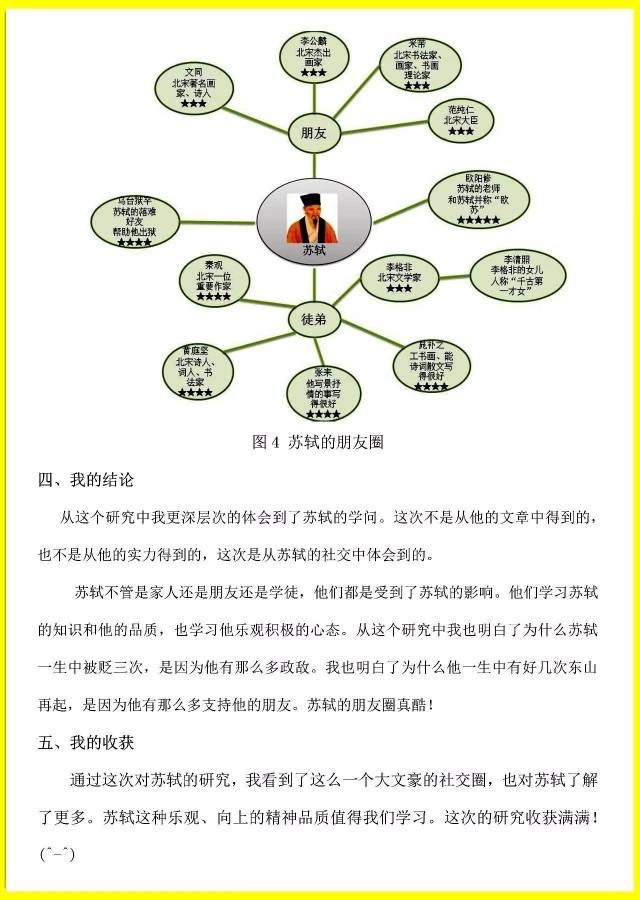

《苏轼的社交圈——揭秘苏轼不同时期的朋友》

▽

大数据、定量分析、心情曲线、词频分析……运用这些高大上研究手段的人,竟然只是一帮6年级的孩子?!

网友们当然不信:

实话说,在看到这些研究报告时,

书单君

也疑心:太假了吧,小学生能有这水平?!

但很快,权威媒体的报道就来了。清华附小的老师在接受澎湃新闻采访时这么说——

如果你看到这些孩子的成长过程,就不会只看结果就质疑。

清华附小的学生从一年级就开始持续不断、完整的课题研究——包括校园里哪棵树最大,校园里地砖的花样有多少种,各个雕塑背后有什么样的故事。

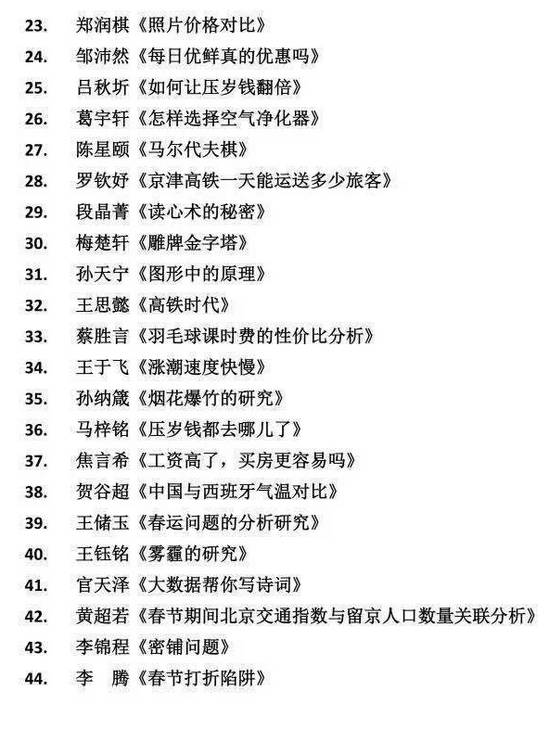

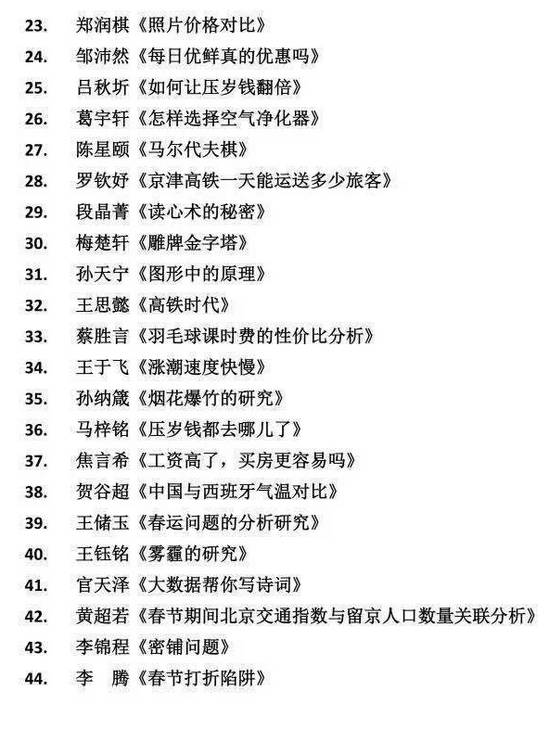

其实,翻看一下清华附小2012级4班的公众号,发现这样的主题研究比比皆是——

这简直颠覆了大家对小学教育的想象。

我们本以为,顶级小学与普通小学的差异,还只是在优等生的数量上。好学校师资强、资源多、升学率高,但不管怎么说,大家都在同一条书山题海的路上奋斗。

但没想到,这种差异如今已经天差地别——

自己的孩子还在应试教育的路上吭哧吭哧,别人家的孩子却已在探索式学习上撒腿狂奔。

但书单君觉得,这事值得思考之处,还不止如此。

1

万维钢在《智识分子》一书里提到过一个观点,他认为,

中国现阶段的流水线教育的默认生产目标,并不是在培养“人”,而是在打磨和挑选“器具”

。

下等的器具,是某种实用工具,对应一般家长要求孩子有一个“容易找工作”的学历和技能。

上等器具,是工艺品,对应中国家长对孩子的期望是各种“素质教育”:会弹钢琴、学习好、外语棒、长相漂亮等。拥有的素质越多,别人就越觉得你好,越能在就业市场、婚姻市场等兑换收益。

然而器具,无论下等、上等,本质上都是在满足社会功用。这种教育模式下走出的人,更善迎合,而非开创。

相比之下,清华附小的孩子,会更具主人翁心态,更擅长分析问题和探索式学习。

在回答“如何评价《当小学生遇上苏轼》文章”的问题下,知乎网友

@德龙

介绍了他认识的一个爱摄影的清华附小学生小贲,6年级时,就拍摄出长达20分钟的毕业纪念片。

初看这片,

@德龙

就愣住了——“这样的镜头运动、这样的结构安排、这样的声音处理、这样的采访选景,放在我本科视频制作课上也毫不逊色,甚至名列前茅。”

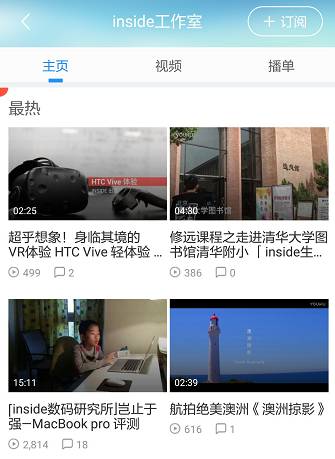

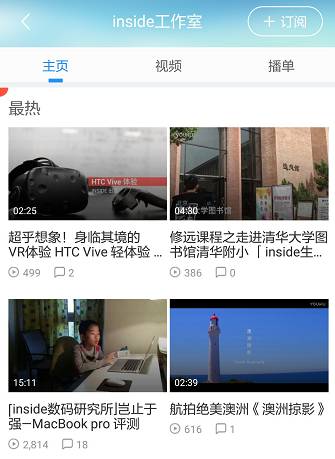

小贲还跟同学成立一个名为inside的影像工作室,在优酷自媒体频道里,这样写着介绍——

12岁少年摄影爱好者的工作室

。里面有航拍作品、有VR体验、APPLE WATCH评测等。

@德龙

感叹——在其他小朋友没头没脑瞎玩时,他们已经在

有计划、有意识、有成果

地在玩了。没耽误正常学习,也没耽误发育成长。

这才是真正赢在了起跑线上。

而我们大多数人,意识到“学习”并不等于听讲、背书、考试,得是多大年龄时候的事了?

2

其实,这残酷的现实一直存在,只不过没太引人注意。这次清华附小的学生用苏轼的研究报告,直观又生动地,把差距摆在我们面前。

书单君觉得,网友们的关注、惊讶,甚至调侃、嘲弄,绝不仅仅是针对一份作业,

这背后或多或少透露出的,是我们对教育分层的恐慌和焦虑。

什么是教育分层?万维钢在《智识分子》中,介绍了美国的情况——

底层和工人阶层培养的是工人,他们的教育强调纪律和遵守规范,唯课本是从;

中产阶层培养的是雇员,虽然学校教学灵活得多,但课本权威依旧不容置疑;

专业人士阶层教育,开始抛开课本,进行项目式教学、主题性研究,

培养的是创造性和独立性

;

再高一级的主管人士阶层,是国家的领导者和统治者。他们完全不用考虑升学、或跟随规则。他们的孩子是未来规则制定者,着重培养

选择和决策能力。

各阶层平行运行,教育帮忙维持着稳态,这就是教育分层。

穷人和一般家庭的孩子,在固化的教育模式下,十有八九无法突破父辈命运。

这种教育的分化,实际上也正在中国发生。

就拿清华附小为例,它的入学门槛就很特别。该校2017年的入学登记通知显示,

清华大学事业编制教职工的子女(二代)及符合政策的三代子弟,才有入学资格。

而这些孩子从小得到的是怎样的家庭教育熏陶,也就不难想见了。

而且清华附小的研究式学习从低年级就开始了,最初是具体的小课题,后来就是打通各学科的整合主题研究。

据媒体报道,为了这次的苏轼研究,孩子们实际上已经花了1年时间阅读苏轼作品,数学老师帮助寻找研究工具,语文老师负责帮助文字表达,学生们分工合作,最后形成研究报告。

这就是我们要面对的教育差距:牛校的小学生在用大数据研究苏轼,重点学校的孩子在超前学习,普通学校的孩子在按部就班……

3

这现实究竟有多严重,感受可能因人而异,有人细思极恐,有人坦然接受,都能理解。

但有一种声音却让书单君觉得有点可悲——质疑别人的爸爸。

他们紧盯着论文里出现的“爸爸”字眼——“在爸爸的帮助下”、“我和爸爸一起”——试图证明这样的研究是造假、是作秀。