5月23日,小女孩再次被发现偷钱,父亲追问原因,小女孩依然没有开口,只是在角落哭泣。父亲气急之下就用水管打了女儿。

结果到了25日凌晨,小女孩离家出走了,经过好几天搜寻才在江边发现她的遗体……

(监控里小女孩生前最后的身影)

等到警察调查之后才发现,小女孩之所以偷钱,是因为长期被班上的男同学杜帅威胁。

杜帅要求小女孩每周给50块钱,不给就直接动手掏,还扬言“弄死你”。小女孩告知老师还被认为撒谎,恐惧之下,小女孩只能以偷钱的方式来满足男同学的需求。

小女孩父亲得知真相后,无比悲痛地说,这些女儿从来没有告诉过他。

想想孩子在受到伤害无人可求助的时候都不敢告诉爸妈,那是一种怎样的绝望?

孩子那最后的决定,何尝不是已经积攒了太久的委屈、压抑、痛苦……终于到了崩溃的临界点。

于是绝望了,不想撑了,只想结束。

很多网友纷纷表示,特别能理解这个孩子:

1、“当爸的肯定平时也很少和孩子进行有效的心理沟通,都是日积月累的,像个气球一样,撑不了就爆了。”

2、“当你在外受了委屈,回家还要被父母责骂的那种绝望……”

3、“不要一味地谴责孩子不抗压了,孩子是用来教育的,不是用来抗压的。”

其实小编在小学的时候也遇到过这样的情况。当时在班级里总是受到几个“恶霸”男同学的欺负,莫名其妙的找我要钱,甚至诬陷我偷了同学的钱,而老师在不知道实情的情况下,在办公室里各种数落批评我。

自己更是迫于无奈选择去偷外婆的钱拿给那些男同学,被妈妈发现后狠狠的用衣架打了一顿,我怎么解释她也不信。

也就是从那时起,一直到现在,他们都不知道这背后的真相。我不想说,因为在小时候心里就深知,她们并没有真的去了解我,了解这些事情背后的真相。

作家金庸的大儿子因为和女友吵架,在美国上吊自杀,这成了他一生的痛。

当时他说:

“当他想找我谈心事时,我却说要写稿,你出去吧,拒绝了他,我为此后悔,没机会跟他多谈论人生问题……”

为什么很多孩子承受着压力,宁愿自己消化也不愿意向父母倾诉或者求助?

而又为什么有些孩子想要找父母去沟通,而父母并没有引起重视?

有一个很重要的原因就是,父母和孩子之间缺乏有效的沟通和信任。

正如育儿专家杨樾所说:很多中国家庭有一种非常奇怪的逻辑,当孩子在外面被欺负了,家长总是先数落自己的孩子。

比如说:“是不是你自己先惹事了?”“你不招惹别人怎么会欺负你?”“你怎么会被他欺负,你看你那没出息劲的样子!“

当孩子找父母倾诉的时候,得到的不是父母的帮助与理解,而是父母的批判和指责,孩子自然也闭上了嘴巴,亲子关系也就有了一道永远无法填补的裂缝。

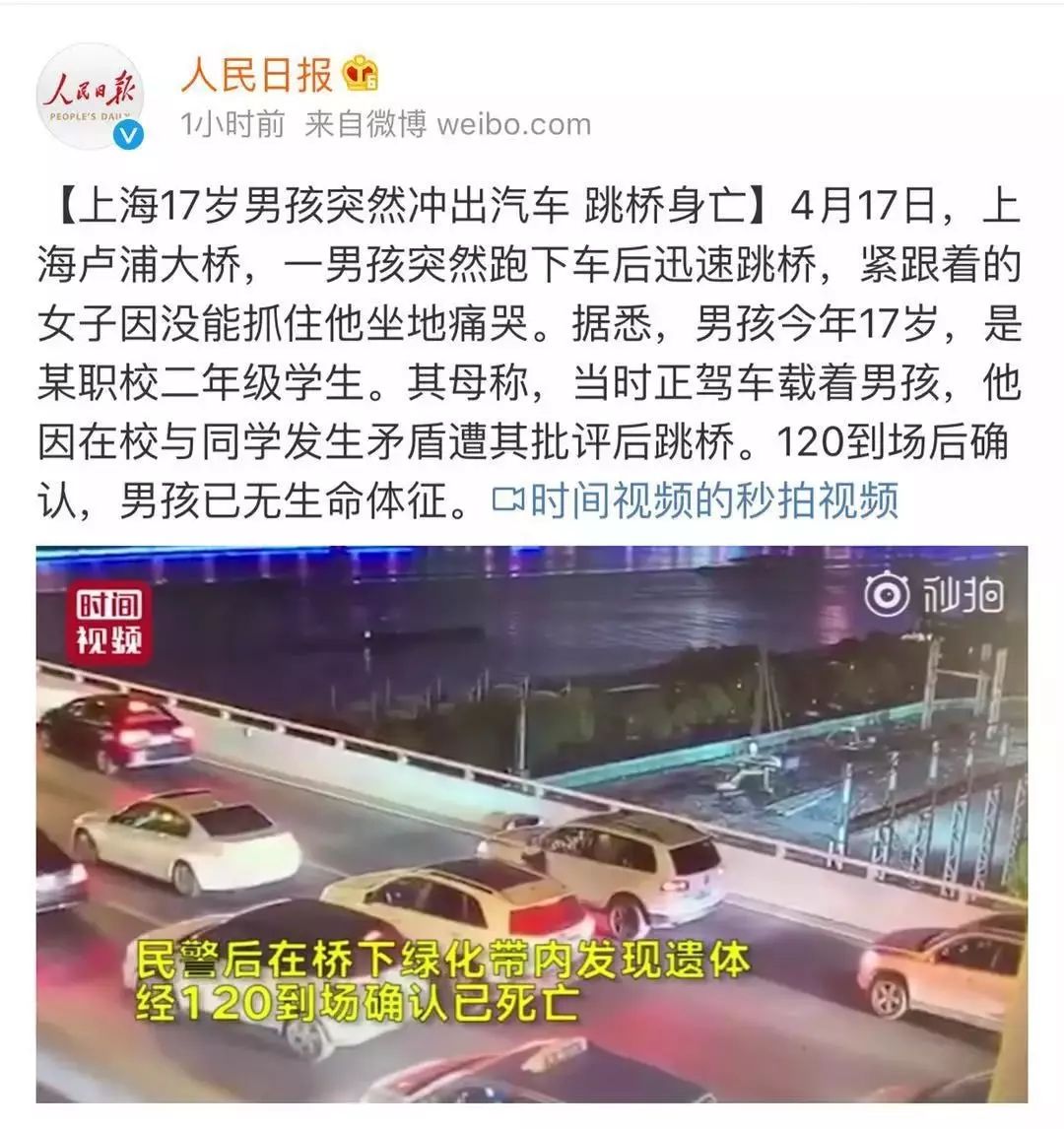

还清晰记得今年4月的一则轰动全国的新闻:

上海卢浦大桥上,一辆轿车突然停在了路中间。没过多久,一个男孩突然冲出车门跑向桥边,不带一丝犹豫的从桥上一跃而下。

事件回顾:

车在马路中间停了没一会,孩子便打开后车门,冲向高架桥栏杆。

这个世界没有什么惩罚比让一个母亲眼睁睁的看着自己的孩子死在自己眼前更残酷。

无助的母亲看着跳下去的孩子,痛苦地跪地哭泣。

据报道称:男孩今年17岁,在学校与同学发生矛盾,在与母亲的交谈中又遭到了批评,随后就有了这一幕悲剧的发生。

试想一下,在男孩跳桥之前,如果母亲没有责骂他,而是好好抱抱他,倾听他,或者哪怕只是默默地陪伴他呢?他一定不会选择这么决绝地轻生吧?

还有文章开头的那则新闻,如果老师当初对女孩多点信任,如果父母在发现孩子偷钱时,能够正确地和孩子沟通,给孩子足够的信任和安全感,这个悲剧完全可以避免。

可以用几分钟就做好的事情,为什么要用一生来偿还?

我们似乎总是很难在父母和孩子的沟通之间,真正的架起一座桥梁,那个桥梁的名字叫做

平等

。

都说天下无不是的父母,其实孩子才是最爱父母的人,很多时候父母对孩子是一种占有,肆无忌惮的发泄自己的情绪并支配孩子的一生。而孩子是发自内心最自然的爱着父母。

全世界都在告诉孩子,要孝顺要听话,17岁的年纪正值青春期,好奇怀疑懵懂冲动,三观,自主意识行成。

我相信这个17岁的少年,一定不是因为这次的几句争吵才做出如此冲动的举动,

压死骆驼的不是最后一根稻草,是每一根稻草。

孩子对父母是渴望信任理解的,父母的抱怨指责一次次消耗孩子的情感,让孩子对亲情产生质疑,有人说,所有的自杀都是用自己的死去惩罚别人。

或许只有经历过那种窒息的人才会知道,那时候孩子的想法是,是不是我死了父母也不会伤心?自己的父母都这样对我,我是有多失败?不如死了。

引用网友的一段话:

有多少孩子在成长的过程中,

灵魂无数次跳下了这样的桥。

只是肉身还坚持着,

麻麻木木长成了大人。

“他们借你们而来,却非因你们而来”

无论是哪个年纪的人,我们最需要的东西都是认可,尤其是我们最在意、最亲近的人。

所以,也要告诉广大父母,当孩子正经历痛苦,伤心绝望,请不要嘲笑他,更不要不分青红皂白责怪他们,即便做不到感同身受,也请保持温和的善意。

教育博主钱树云说:

让孩子走上极端、走上绝路的绝不是孩子脆弱、不懂事、或是挫折本身,而是生无所恋的绝望。

压倒骆驼的最后一根稻草恰是父母对孩子心理需求和精神世界的无视,以及有条件的爱让孩子无法感受到生命的价值和世界的美好。

上海男孩跳桥事件中,

这个让人意味深长的问题,就是

这位妈妈为何要把车直接停在大马路上??

高架桥上突然停车,没停在应急车道,不顾来往车流,随意开门下车。这些极易导致交通事故的行为都是极其危险的。

可以看出,这位妈妈并没有正确处理问题的能力,而是选择了这样的极端方式。

而随后的男孩突然打开车门,不顾来往车辆,翻身跳下高架桥,如此冲动的行为,其实和母亲的处理方式一样,都是情绪失控的表现。

父母处理问题的极端,最直接的效仿者就是孩子,受害者更是孩子!

2017年上映的电影《嘉年华》,小编觉得很值得看,大家如果有时间可以好好去看一下。

在电影里12岁的女孩小文,被朋友的“干爹”性侵。

但故事并没有把性侵当作核心点,而是着重强调了很多人忽略的部分——

遭受性侵之后,家人的态度和言语对孩子的二次伤害,可能更加致命。

被性侵后的小文,这个时候本来最需要父母的理解和依靠,但是在得知小文被侵犯后,她母亲没有安慰她,也没有反思自己的责任,只是责怪孩子让她丢了面子,把所有的气撒在了小文身上。

打她耳光,把她好看的衣服扔掉,把她的好看的长发剪掉。

明明是凶手犯罪,却要被自己最爱的妈妈所责备谩骂!在现实里,很多小孩子的人生甚至生命就是这么被毁掉了。

来自亲人的伤害,才是最痛的。

正因为是父母,所以往往口不择言。

他们最清楚,什么样的话能刺痛孩子。

多么悲哀!父母本该是孩子最大的精神支柱,却站到了孩子的对立面。

在上面这两起悲剧中,我们能知道这位父亲、母亲是爱他们的孩子,但他们之间也确实发生了口头争执,甚至是被打。

过去,我们这一代人都认为父母“侮辱式“、“打击式”、“贬低式”的言语暴力在所难免。虽然理论上知道培养孩子的自尊心、自信心很重要,又总忍不住会贬低、责备、不理解孩子。

从父母的角度讲,无论他们做什么,逼迫、贬低、吼骂、责打……都可以归结为爱的表达——

“我做的这一切都是为了你好!”、“你要是别人家的孩子,我才不会这么管你!

“

然而,孩子的感受却不是这样,感受到的是这种言行对他们的伤害。

爱孩子,需要做到言语、行为与本心一致

,父母表达爱的方法和技巧需要根本的转变。

美国心理学家马歇尔·卢森堡博士的《非暴力沟通》,这本书里很好的说到了子女、配偶、父母之间的沟通问题。强烈推荐各位家长读一下。

卢森堡博士认为:言语上的指责、嘲讽、否定、说教以及任意打断、拒不回应、随意出口的评价和结论给我们情感和精神上的创伤,甚至比肉体伤害更令人痛苦。使用非暴力沟通的方法,学会不加评判地好好说话,可以让你的爱自然流露。

父母总把自己的快不快乐,累不累,归咎于孩子,实际上是在利用孩子的内疚感强迫孩子。

新闻中两个孩子的逝去都对他们的家庭带来毁灭性打击。

这些孩子轻生的悲剧,折射出来的问题,带给我们的教育反思其实还有很多。

一方面,我们为孩子提供丰厚的物质条件。另一方面,却忽视孩子的心理状态,导致孩子没有足够的韧性面对挫折。

我们关注孩子的成就、成才,却忽视挖掘孩子成人的根本动力,导致他们对生存本身产生困惑。

很多家长都认为错在孩子,批评指责他们,“叛逆“、“不听话“是他们身上的标签,却从不反思是不是自己的方法出了问题,是不是把太多自己生活和工作的不如意发泄在孩子身上。