从空镇到热门景区,

环境变化催生小镇的生长与成熟

泰晤士小镇

这个项目的起因是上海早在

“十五”期间

着力推行的声势浩大的

一城九镇

计划。作为一个全球城市,

这个规划的理想主义在于融入了欧洲列强的城市空间特色,英美德法西班牙意大利等小镇都围绕大上海城区展开。

从现在来看,

松江新城是上海市郊率先基本建成的新城。

占地一平方公里的泰晤士小镇,是新城的核心功能项目,也带着种种创新试验意义。

但是后来,在相当长一段时间,不管是泰晤士小镇,还是一城九镇,都一度成为行业内热议的

计划性失败的案例。

原因在于私家车在普及之前,像松江这样的区域对于2010年前的上海人来说,还过于遥远。

为了解决因商务区过于集中导致的大城市上班族群的交通钟摆问题、郊区大盘的鬼城问题,把上海的产业空间布局从单核产业中心向网格化展开,一城九镇的计划在很长一段时间还是停留在纸面上。

正所谓规划规划,墙上挂挂。

然后,10年过去了,我发现情况真的起了变化。魔都真是个神奇的城市,如今反过来看,上海前十年制定的大胆的规划方案都已实现,即使还有不足。

2013年以后,

泰晤士小镇的入住率快速提升

,目前已经达到50%。起因就在于三点:

第一,私家车普及后带来的文化旅游消费升级。

第二,轨道交通9号线和沪杭高铁的通车,车后带来了更加密集的日常游客车流。

第三,松江新城建设日渐成熟。

这样的

地域经济的变化直接导致了泰晤士小镇周边主要资源出现了巨变

,小镇的发展也借势而起。

应该说上海这样的超级大都市,

轨道交通成为城市内主要交通人流的承载工具。

相比纽约、东京等同类的世界城市,他们的轨道交通占出行人口比例达到80%以上,而上海只有60%的承载比例。

应该说

松江新城和大学城等几个轨道交通站点的设立,极大改变了泰晤士小镇的客流局面。

泰晤士小镇旁边的大学城的资源实在是在中国都少有的教育资源。

这里的大学就包括上海外国语大学、上海对外贸易学院、上海立信会计学院、东华大学、上海工程技术大学、华东政法大学、复旦大学上海视觉艺术学院,

在校学生共计15万人。其实这个群体构成了泰晤士小镇的一个最主要的游客群体。

除此之外,整个松江新城的常住人口已经达到近200万人,而根据上海

“十三五规划”纲要提出,将松江新城、嘉定新城、青浦新城、南桥新城、南汇新城打造成为长三角城市群综合性节点城市,这样高规格的定位着实让市场上同样做小镇的地方政府和开发商们梦寐以求。

应该说,

松江区的旅游资源极为丰富

,按照最新的“十三五规划”,未来整个松江年旅游总人数将达到2000万人次。

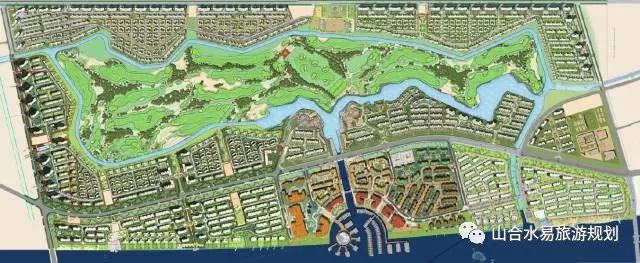

从区域发展总体规划思路上看,整个松江的旅游规划是以佘山国家旅游度假区作为全区旅游业发展的核心增长极,贯穿了“浦南-松江老城-松江新城-佘山度假区”的水上旅游线。

此外,松江将重点开发“华庭湖—沈泾塘—张家浜”沿线,

串联起“泰晤士小镇-大学城-广富林-辰山植物园”,使之成为一条欣赏两岸景观。

由此可见,整个泰晤士小镇成为松江旅游规划的一个重要节点。同时,相比辰山植物园、欢乐谷、广富林遗址公园、佘山景区和月湖雕塑公园等观光型项目,泰晤士小镇正好落于区域旅游休闲度假的节点上。

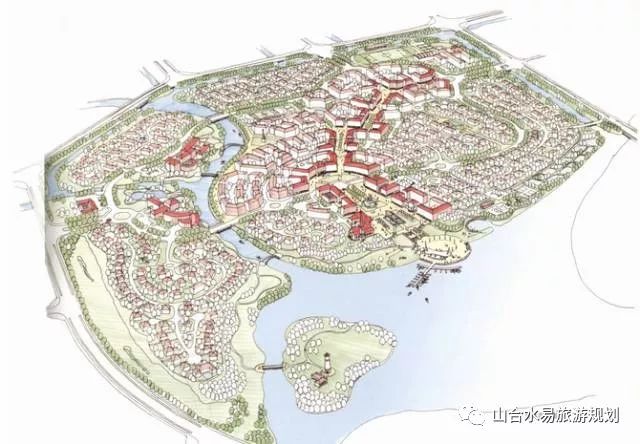

复盘英式小镇的规划,肌理、尺度、色彩、生态、文化都无可挑剔

从名字就可以得知,

泰晤士小镇本身的规划创作就是个命题作文

。当年阿特金斯的规划应该说在10年前就对这个课题进行了解题,从而也成为这个事务所的成名作。应该说至今为止,

这样的规划肌理、道路尺度和建筑风格都没有落后。

小镇充分依托松江良好的生态环境基础,并引入英国历史小镇中细致的城市肌理、亲切的空间尺度、混合功能的步行街区、丰富多彩的城市立面等设计理念,追求人与自然的最佳和谐,体现松江新城浓烈的现代化、国际性、生态型以及旅游文化气息。

这个规划里值得关注的是其交通动线的处理。

从总图上看,一条连续的多功能步行街以及湖畔英式广场成为总体规划的主轴线,也是居民及游人进行集会、表演、休闲、交往的好去处,层次丰富,引人入胜,整体气氛充满生活情调和乐趣。

上述是通常行业内考察关注的方面。然而我对这个规划的分析,更关注的是几个重要细节。

整个小镇总

建筑面积50万方、占地100万方,容积率0.5。

从产品类型上看,包括了别墅、商业街区、公共配套三个层面的内容。

从体量分配来看,

泰晤士小镇内有商业街区、办公楼宇、学校、酒店、体检中心、健身会所和10个封闭式住宅小区、2幢开放式住宅楼及1个开放式商住区。

整个泰晤士小镇建筑面积约50万平方米,其中配套设施和商业面积达22万平方米。

这种由别墅组团围合出来的小镇,在当前的上海郊区还是显得非常稀缺。

而且通常情况下,一个独立的别墅区围合出来的小镇,也很难做活。但如上文分析的,泰晤士小镇周边的环境是不容忽视的因素。

其他项目可千万不能盲目照抄他们的规划配比数据。

最值得关注的对于小镇中心地区街区部分的规划,

这里的建筑性质是商住混合,称之为居家式商铺

,即一楼是商铺,二、三楼是住宅。我们来看起立面形态是这样的(如下图)。

这样做的好处在于,

在小镇建设初期,商住混合的产品形态有利于人口的引入,并不会是的大量中心商业因体量过大出现空关或者闲置,从而显示出鬼城的人气清淡的效果。

但问题在于,

一旦后期小镇人气起来,运作成熟之后,商街里的大量人流会与二三层日常居住人群的要求私密的生活环境相冲突。

如今的泰晤士小镇就出现了这样的问题。

我们看下面一则新闻。

我们拿

泰晤士小镇的规划总图与绿地长岛的总图做个对比可以发现

:同样的小镇中心,或许是政府规划政策限制因素,绿地长岛的商业却规划的是4层五层的纯商业,可以料想,这样的商业布局形式,对小镇投入运营后的相当一段时间,给招商和运营将会带来巨大压力。

婚庆、旅游、文创和公共配套四大产业组团构成小镇业态的特色

总体来看,

经过10年的沉淀,小镇产业从无到有,

已经开始按照产业生态环境的模式进行生长。如今,

小镇的产业组团已包括了四大方面:

婚庆产业、文化旅游配套服务业、公共服务业以及传媒创意产业四大业态组团。

随着人气聚集,小镇的公共配套逐步完善

随着流动人气的集聚,小镇的居住人气也开始慢慢攀升。据统计,小镇现在的入住率已达到50%左右,还有另外20%开始进入装修。

通常情况下,我们

判断一个小镇项目的成熟程度

,除了常规的

住宅入住率、商业的开店率

之外,小镇的

公共配套设施

也是很重要的评判标准。

无论是早期英国规划大师霍华德在

《明日田园城市》

提出的理想小镇原型,还是当下流行的著名的宋氏小镇的规划,又或是万科的成名作良渚文化村,它们都是极其关注小镇的

公共配套。文化的、健康的、精神的、安全的需要,构成了小镇让常驻居民和游客进来的核心。

在这方面,应该说

泰晤士小镇的配套走在了如此众多小镇的前面:

这里的教堂、可公6000人次中高端客户群体体检的高档体检中心、幼儿园、健身俱乐部、美术馆、城市规划馆、私人博物馆等公共配套设施的逐步对外开放,标志着小镇的配套已经完善。

政府主导建设的小镇模式,入镇免费的方式能否长久?

关于泰晤士小镇,我从公开渠道获得数据是这样的:

2015年这里的接待客流量180万人次

,并且每到周末小镇的环境压力已经堪忧。正如乌镇的操盘手陈向宏所说,

当前年客流量800万人次的首要问题已经不是盈利的问题,而是景区承载力遇到了极限。

文章来源:上海美一天