瑞鸣按:

京剧伴随中华民族经历了百年的灿烂与落寞。舞台上的富裕与贫瘠,英雄与平凡,始终传承着民族的精魂。瑞鸣曾在三百年历史的正乙祠全木质戏楼录制《生旦净丑》,十数位名伶登场演绎,两百年历史的京剧余音绕梁,可谓是“经典的中国好声音”!今天,瑞鸣与大家分享一篇京剧老生流派杂说,从老生处寻根源。

老生行是京剧流派最多的行当,所扮演者多为中老年男子形象,唱念用本嗓,戴髯口,又称为“须生”。在梅兰芳之前,老生行始终高踞京剧行当魁首,梅兰芳与“四大名旦”出现后,老生行仍与青衣行颉颃,平分秋色。

清乾隆五十五年(1790)四大徽班进京为乾隆八旬万寿献艺祝釐,被视为京剧形成之始。

四大徽班进京(图片来自网络)

实则徽班并非从安徽进京,而是从扬州进京。乾隆间正是扬州盐商富甲天下的时代,业盐者多非扬州土著,而以安徽商人寄寓扬州者为多。乾隆几次南巡接驾的两淮八大总商之首江春便是徽州人。

徽商喜的是家乡戏,自身蓄养家班外,还要装点南巡盛事,大量安徽戏班便在扬州扎根。乾隆在南巡中欣赏过花部乱弹的徽班演出,几乎可以断定。

到给乾隆祝八旬万寿,闽浙总督伍拉纳便荐征了扬州的徽班“三庆”[1]。三庆在京一炮而红,四喜、和春、春台等班先后进京,吸纳汉调艺人等其他剧种同班合演,“班曰徽班,调曰汉调”,才逐渐融合而成京剧。

四大徽班进京只能算是京剧孕育萌芽,其真正诞生应在道咸年间。

咸同年间,京剧刚刚形成时期的老生行,代表性人物为程长庚、余三胜、张二奎。戏曲当时本是“贱业”,三人却被尊以科举的功名——老生三鼎甲,又称前三鼎甲。

程长庚被尊为京剧鼻祖,实则京剧之形成绝不可能由一人之力完成,鼻祖为尊其影响而已。程长庚执掌三庆班并任梨园行的公会组织精忠庙首多年(就是四大徽班进京留京的三庆),被尊为“大老板”。

程长庚(图片来自百度百科)

其演唱声调绝高,不尚花腔,如黄钟大吕,响彻云霄,“虽无花腔,而充耳餍心,转觉花腔拗折为可厌”。而从“长庚忽出为伍胥,冠剑雄豪。音节慷慨,奇侠之气,千载若神。座客数百人皆大惊,起立狂叫动天。”这样的记录看,程长庚显然是非常善于表演的。

因为没有唱片资料,只能根据有明显传承的后学来推测其唱法。一是刘曾复先生提出的自王凤卿上溯汪桂芬,自汪桂芬上溯程长庚。二是标榜专门学程的余三胜之孙、余叔岩之弟余胜荪的录音。余胜荪曾拜过学程最似的老票友周子衡。

视频为余胜荪的《南阳关》录音

请注意,“扶垛口往下瞧”、“呼雷豹”的豹字,很有往古之时的气息,这段唱的行腔用气吐字,基本是非常接近程长庚声腔的早期京剧老生的范本。参照此段与王凤卿及类似汪桂芬的唱段,大概可以捕捉出早期京剧老生的唱法与味道。

余三胜(图片来自百度百科)

与程长庚的黄钟大吕金石之声不同,余三胜善制新腔,在当时即以擅唱“花腔”著称,所谓花腔,实即旋律丰富的唱腔。京剧中的二黄反调,如《李陵碑》、《乌盆记》等剧中的反二黄唱腔,均创自余三胜。

可见余三胜之腔已经与直来直去的早期老生唱腔有所区别,旋律更为多变动听,这实际开以后谭鑫培的变革之端绪。

余三胜之孙余叔岩,克绍箕裘,创立了“余派”。余叔岩幼时曾以“小小余三胜”为名灌过唱片,家学所自,里面就包含了一些余三胜的唱腔。

这一段是余叔岩以小小余三胜之名灌的《碰碑》

请注意,辙口用“人辰”辙,与时下所传 “金乌坠玉兔升黄昏时候”用“由求”辙唱词迥异(余本人十八张半唱片中同一段碰碑仍唱“由求”辙)。其中“到如今困两狼无有救兵”一句,与今人所唱完全不同,腔大而花,据猜测即可能是余三胜的遗意。

曾任都水司经承,本身是公职人员,因酷嗜京剧被上司撤职,票友下海。

张二奎

(图片来自百度百科)

因舞台生涯不长而资料不多,仅知其擅王帽戏,有帝王风度,演唱多用京音,而如今演烂了的《四郎探母》,即最早出自张二奎之手。

当时有竹枝词一首:四喜一句“把王催”,三庆长庚也皱眉。怜他春台余三胜,《捉放》完时饶《碰碑》。

在四喜班唱《打金枝》“景阳钟三下响又把王催”驰名的正是张二奎,能逼得长庚皱眉,令余三胜要唱双出抗衡,可以想见张二奎的能耐了。

程长庚“一教传三友”,谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙均出其门下。

汪桂芬曾为程操琴,孙菊仙是正式拜过程长庚为师的,谭鑫培虽未正式拜师,却在三庆断续唱过十多年戏,受其沾溉甚久。

三人均奉程长庚为神明。光绪之后到1917年谭鑫培逝世止,老生行以谭、汪、孙为圭臬,被称之为“后三鼎甲”,与程余张“前三鼎甲”区别。

梁任公有诗“四海一人谭鑫培,声名卅纪轰如雷”。谭鑫培之父谭志道唱老旦,艺名叫天,谭鑫培遂名“小叫天”,传世唱片有七张半。

谭鑫培 中国第一部电影《定军山》剧照

(图片来自百度百科)

传承上,老谭兼学程余而偏其湖北同乡余三胜的腔多一些。

谭鑫培对于京剧老生行的变革则彻底而影响深远,老谭至今一百余年的老生行,基本格局是由老谭奠定的。其突出之处在于一改前人实大声宏、直腔直调的唱法,创造旋律多变、苍劲委婉的新唱法与新唱腔,较之老派唱法尤其显得悠扬婉转,韵味绵远。

老谭唱腔风靡北京,上至慈禧、王公,下至走卒贩夫,无不以谭腔是尚,成就一代“伶界大王”。

当然,与老派的刚直相比,老谭的唱就显得柔靡不振,程长庚就认为老谭之唱是亡国之音。老谭的唱腔,与同辈的汪、孙比都显得玲珑剔透,以至于被讥讽为“青衣老生”,遑论与程长庚的黄钟大吕相比。

“家国兴亡谁管得,满城争说叫天儿”,虽然与“商女不知亡国恨”同一痛,却也反映出了“谭贝勒”(谭因受慈禧恩宠,被满汉王公大臣戏称贝勒)的影响。大约老谭的声音,幽咽苍凉凄迷,真的正好符合那个惶惶无助的乱世吧。

汪桂芬绰号“大头”,曾为程长庚琴师,耳濡目染,深得程韵。

汪桂芬(图片来自百度百科)

汪桂芬嗓音高亢而不单薄,句句凿实,方正挺拔,响遏行云,有穿云裂石之势,而又不飘不浮,能传程长庚端凝肃穆的风度,时人誉为“长庚第二”。

汪的唱高而棱角分明,善用脑后音,直来直往,听来如金石碰撞,极尽声光闪耀的听觉效果。

孙菊仙是票友,原系武官,曾作过“候补都司”,后因事革职,弃官下海。晚年以“老乡亲”为艺名。

孙菊仙(图片来自百度百科)

孙腔调简洁,气力充沛,其声斩钉截铁,刚劲有力。既喜用顿挫,复能使长腔,二者往往交替,顿挫时如绝壁断崖,继之以一个长腔,又如大河倾斜。

汪谭孙三人中,前人有“汪以腔胜,孙以气胜,谭以韵胜”之说。

汪孙之腔均是实大声宏棱角分明,唯天赋各异,汪高亢饱满,孙平实阔大,吴小如先生谓汪为男高音,孙为男低音,庶几近之。

与后三鼎甲同时而稍晚,又能自立门户开宗立派者,还有两人,即北方的刘鸿声与南方的汪笑侬。二人均为票友出身,嗓音均以高亮著称。

刘鸿声(图片来自百度百科)

刘鸿声先唱花脸,尚有《探阴山》唱片传世。后改老生,其嗓冲调高气足,长腔高音毫无遮拦,拔地而起,如鹤唳九霄。

刘的声音不但吃高,且贵在清脆明澈,毫无尘滓,剧评家景孤血形容为“玻璃翠”。又喜大段唱词,如《上天台》一百单八句,《逍遥津》十余个“欺寡人”;喜用“楼上楼”的唱法,逢高必拔,拔必到顶,一腔高过一腔,如《老残游记》中王小玉说书一般,愈翻愈险,愈险愈奇。

汪笑侬

(图片来自百度百科)

汪笑侬为满族,原名德克俊,中过举人、任过知县,以性刚去职下海。(乱入:文武公务员被去职下海的一下就三个了:张二奎、孙菊仙、汪笑侬)

他曾欲拜汪桂芬为师,汪桂芬淡淡的说了一句:“谈何容易”,便拒之门外,他遂以汪笑侬为名。

汪笑侬长期在上海,革新改良思维较多,又擅长文墨,自编自演了大量新戏,亦如刘鸿声一般偏好超长唱段,唱法以汪桂芬为本而出之以新,化高古生硬为新颖流畅,整体风格仍是高而楞。

汪笑侬晚年曾应老谭之邀合演《珠帘寨》,谭饰李克用,汪饰程敬思,虽无声响记录,却可以想见是京剧史上最具幻想力的戏了。汪笑侬唱片亦真假莫辨,传人中何玉蓉先生堪称鲁殿灵光,今亦绝响。

1917年前后,汪、谭谢世,孙菊仙年已八十开外。后三鼎甲的传人又有“青年老生三杰”之说,即谭之传人余叔岩、汪之传人王凤卿、学孙的时慧宝。余叔岩是“前四大须生”之一,容后再谈。

王凤卿

(图片来自百度百科)

王凤卿曾得汪桂芬亲传,嗓音高亢挺拔,脑后音尤得汪派神髓,气势雄健坚挺。

如前所述,刘曾复先生认为前代均认可汪桂芬最似程长庚,而刘先生这代顾曲家也均认可王凤卿最似汪桂芬,那么从王凤卿的录音中,确乎是可以听出绍自程长庚的早期京剧在咸同间的味道来。

时慧宝

(图片来自百度百科)

时慧宝未拜孙而学孙最有成就,其低回处沉着,高亢处浑厚,的是老乡亲三昧。时写得一手好魏碑,以当台写擘窠大字为号召。唯唐鲁孙先生说他“人懒戏少”,十足的名士派。

《生旦净丑》专辑录制花絮之戏楼场景

20年代早已是无生不谭的局面,汪、时之曲古调独弹,虽有生新瘦硬之感,却已非圣之时者。而如今去圣已远,在听惯了自老谭开始的一代风华后,突然听听王、时的歌声,其韵味之高古,实在有别具洞天耳目一新之感。

《生旦净丑》专辑录制花絮:京剧艺术家在商讨细节问题

总体而言,这一篇所介绍的京剧老生唱法,与时下所听的京剧老生唱法,已是“乃不知有汉无论魏晋”的隔世之感,我们也只能通过文字和那些早期灌录的唱片来感受京剧的早期声音形态了。

文章转载自文史宴

出处:

[1]闽浙总督伍拉纳之子伍子舒在《随园诗话》上的批语说:“适至(乾隆)五十五年,举行万寿,浙江盐务承办皇会,先大人(伍拉纳)命带三庆班入京,自此继来者又有四喜、启秀、霓翠、和春、春台等班。”

[2]伶史

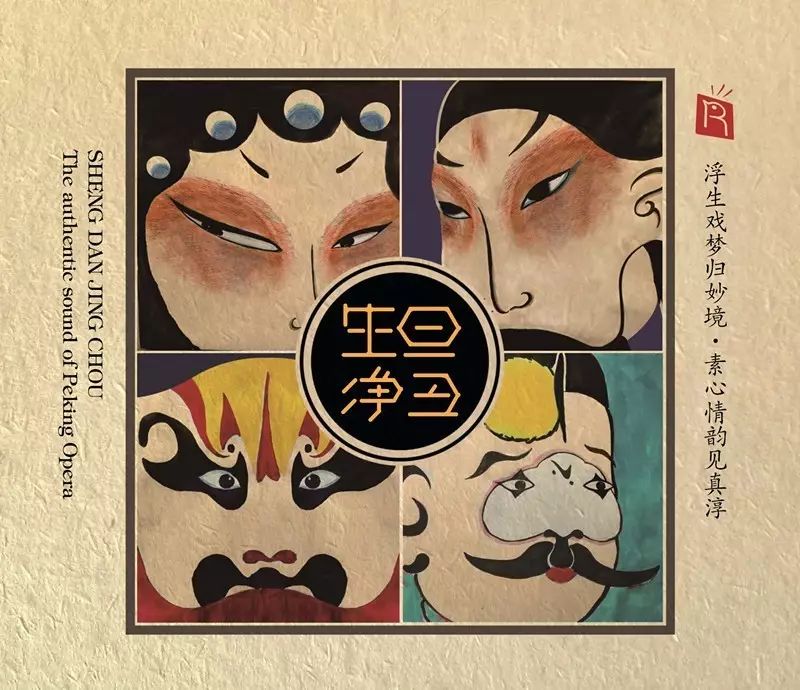

瑞鸣音乐《生旦净丑》专辑封面

Q:我们有哪些产品

A:CD、DSD、HQ、蓝光CD、黑胶

Q:我们在哪里?

A:试听独家合作·网易云音乐

Q:如何购买瑞鸣唱片

A:微店、官网、网易严选、网易云音乐、京东

Q:合作、投稿?

A:[email protected]

戳这看:

一首老友进行曲,十载瑞鸣创作情

点击

阅读原文

,购买《生旦净丑》