我在这个公号里开过一段时间「答读者问」栏目。不少读者写信告诉我他们的烦恼:

总是担心别人的评价、做事缩手缩脚怎么办?

至今无法原谅自己的父母,该等他们一个道歉吗?

耿耿于怀自己失败的过去,能让自己的人生格盘重来吗?

即使在别人眼里自己做得不错,为什么内心却总焦虑不安?

做事总是三分钟热度,怎么才能找到自己真正喜欢做的事?

……

我喜欢读这些来信,也写了不少回信。写完了以后,我也会问自己,我来来回回想说的道理,究竟是什么?

我想,也许是这样一句话:

生活的烦恼,源于我们总妄想控制我们控制不了的东西,却不愿对我们能够控制的东西,担负起责任。

我们控制不了我们的过去、我们所处的时代和环境、我们来自一个怎么样的家庭;我们控制不了别人是怎么样的人,他们会怎么想我们、是否会喜欢我们;我们还控制不了运气、冥冥中谁也琢磨不透的天意……

如果我们不能放弃控制这些东西的执念,我们的脑子里就一直会有「世界应该是这样」的图景,我们就会不断心生忧郁和愤恨。

可是,对于能够控制的东西,我们却不愿控制它。宁可由着性子,让惯性推动我们的生活。一来觉得它费力。二来我们不愿意承认,我们能控制的东西,就只有这么一点,却看不到这一点,已经足够丰富。

我有一个来访者,觉得自己自己一把年纪了,爱情事业还没有着落,悔恨自己虚度了光阴。我问他:

「过去是你能控制的吗?」

他说:「不能了。」

我问:「那你现在能控制的是什么呢?」

他说:「老师,道理其实我都懂,可我还是后悔啊。」

我知道,他并没有真的懂。当他说「道理我都懂」的时候,他已经把道理放到了一个远远的、与他无关的地方。他放弃了践行这个道理的尝试,而这其实是他能控制的。

这时候我会说:「先别急着下结论。」我会拿出一张纸条,让他放到醒目的地方,如果焦虑了,就大声念出来。

纸条上只有两个问题:

「这是我能控制的吗?如果不是,那我能控制的是什么?」

你一定听过一句祈祷文:

「上帝啊,请赐予我勇气,让我改变能够改变的事情。请赐予我胸怀,让我接纳不能改变的事情。请赐予我智慧,让我能够分辨这两者。」

这句话是对上帝说的,有勇气也有谦卑。我们生活在一个不完美的世界,我们自己也不完美。要放弃控制我们所无法控制的东西的妄想和执念,就需要我们承认这种不完美。只有这样,我们才能看到,这些不完美里,不只有缺陷,还有生机。

太多的人生问题,是因为我们想要逃离这种不完美。逃离的企图,有时被隐藏在积极改变、努力上进后面。我们经常忘记,当我们说憧憬未来的时候,其实是说现在不够好;当我们说改变自己的时候,其实是说自己不够好。而现在的自己,正是我们的全部。

这就是这本书想讲的道理。

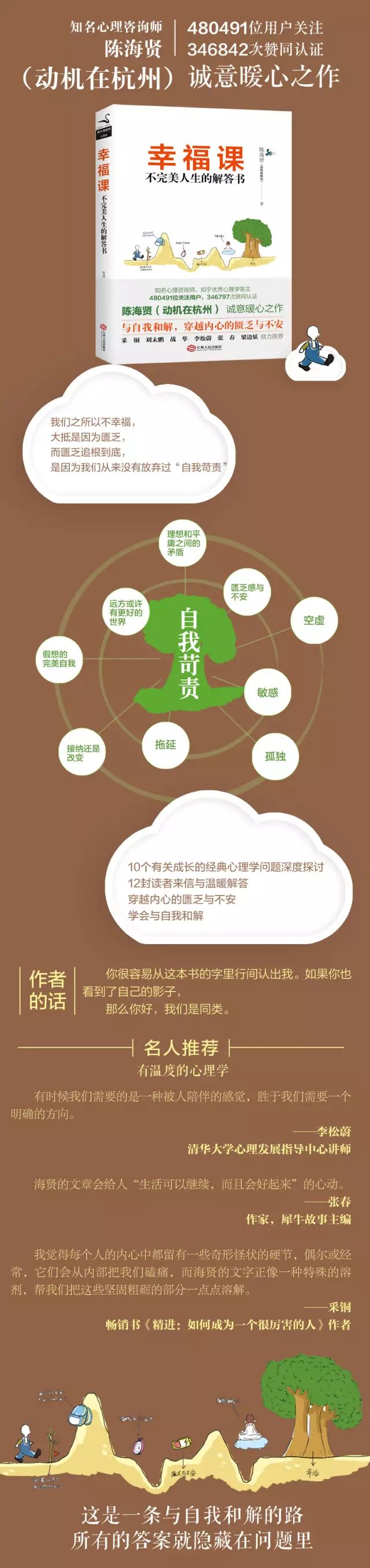

在写这本书的时候,我经常设想读这本书的你会是一个什么样的人。你大概也纠结于自己或者生活的不完美,也因此,在你的内心里,会有种种的不安。这些不安一方面推动你去想象未来、远方、更好的自己,让你急着想要成长和改变,另一方面,也容易让你对自己、对世界采取一种防御的姿态,让你在自我怀疑中裹足不前。所以你经常觉得自己敏感内向;你有关于未来生活的远大设想,却总会责怪自己没有足够的意志力去执行它;你一边焦虑自己变平庸,一边害怕竞争的激烈;你会为如何与他人相处头疼,会纠结于他人的负面评价;有时候你会害怕孤独,有时候又宁可回归孤独;偶尔,你还会感到空虚沮丧,并经常怀疑人生的意义……

如果是这样,那这本书就是为你写的。

没有一本书是写给所有人的。这本书也只写给我心中的理想读者。我觉得他们会读懂这本书,喜欢这本书。可是一个作者又是如何确定他心中的理想读者的呢?一定是因为他自己也有相似的经历和情感。他能从他们身上看到了自己的影子。

在我设想作为读者的你会是什么样的人时,我也会经常想到我自己。在很长一段时间,我都是上面描述的这类人中的一员。初中的时候,我从家乡的一个偏僻小岛,搬到市里读书。现在想来,所谓的「市里」,也不过是一个更大的岛。但对当时的我,它已经是陌生且让人畏惧的大世界了。从小地方到大城市、恰逢青春期、在一个竞争激烈的重点中学读书、又没什么朋友……我经常会感到孤独、不安,并觉得人生一片灰暗。

我处理不安的方式,是读了很多心理学的书,靠谱的不靠谱的,选择了心理学专业,一直读到博士,并最终成为了一名自由执业的心理咨询师。

后来我好了。我忘记了这种好转是怎么发生的。跟学心理学好像有点关系,但似乎又关系不大。好转像是一个自然而然发生的过程。这些让我苦恼的问题从占据我生活的中心,到逐渐淡出了我的注意,现在,它们只变成了一个淡淡的影子。但我知道,我从未真正解决过它们。我只是被生活中更多美好的东西吸引了:春天的花,秋天的月,美好的爱情,在我眼前逐渐开启的、广阔的世界。就像一个原本非得把生活打扫得一尘不染才能安心的人,现在学会在泥地里跳舞了。

关于不安,我常爱讲一个故事:

从前有一座山,山上有一座庙,庙里住着一个老和尚和一个小和尚。有一天,老和尚和小和尚下山去化缘。他们走了很远的路,回到山脚下的时候,天已经很黑了。小和尚看着远处若隐若现的山顶,担忧地问老和尚:

「师父,天这么黑,路这么远,还有悬崖峭壁、飞鸟走兽,我们只有这一盏小小的灯笼,怎么才能回到山上的庙里呢?」

老和尚淡淡地说:

「看脚下」。

如果说本书中让我们焦虑的「远方」是完美又脆弱的虚假自尊、抽象又缥缈的高远目标、对成为一个很厉害的人的期待、快速免于匮乏的想象、高效专注心无旁骛的状态、左右逢源八面玲珑的人格、与父母和朋友的完美关系……那「脚下」则是把失败当作反馈的成长思维、认真对待琐事的无差别心、不功利的兴趣和努力、匮乏和不安中的淡定从容、内疚与自责中的自我和解、对性格优势和缺陷的了解和接纳、在不完美关系中的自我滋养……

这些「远方」都很好,唯一的问题是,它是完美的,没有缺陷。这既不像这个真实的世界,也不像我们真正的自己。而「脚下」呢,说不上好,也说不上坏,但我们踩下的每一步,都很踏实。

不用担心我们会因此走不远。脚下的路,延绵不绝。

希望这本探讨幸福的书,能给你一些启发。这本书成稿以后,我请几个信任的朋友读过,他们都觉得很不错。还有一些朋友,帮我写了热情洋溢的推荐序。当然他们这么说究竟是因为朋友间的客气,还是这本书本身的质量,只有交给作为读者的你来定夺了。

至于我自己,我心里有忐忑,也有期待。我跟自己说:至少这本书是真诚的。这是我能控制的。一本真诚的书,总会去它该去的读者那儿,这是我愿意相信的。至于其他东西,比如说你会怎么看待这本书,这是我没法控制的东西。没法控制的东西,我就不想了。交给你想。

谢谢你读这本书。

附 朋友推荐:

@采铜

:我觉得每个人的内心中都留有一些奇形怪状的硬节,偶尔或经常,它们会从内部把我们磕痛,而海贤的文字正像一种特殊的溶剂,帮我们把这些坚固粗砺的部分一点点溶解。

@刘未鹏

:有的心理学作品理论严谨,但有失温度,有的心理学作品虽情感饱满,然理性缺乏。我个人爱读的作品,几乎总是“带着温度的理性”,这要求作者既有过硬的心理学素养,同时又真诚而富有同理心,既能理清逻辑的链路,又能触摸情感的脉络——而海贤的作品恰恰具备这样的特点。

@warfalcon

:每个人在人生的不同阶段中都会遇到一些心理问题,海贤老师给出一些很有实用性并让你变得更幸福的建议,引导你走向理想的自己。最后,这是一本很温柔的书籍。

@李松蔚

:海贤老师是一个走在路上的老师。对现代人的很多迷茫,他有自己的理解,也有自己的修行之道。难得的是,他从来不向人许诺“这条道路的终点是什么”,他愿意承认:“我自己也是第一次走,我们走走看”。这样很好,有时候我们需要的是一种被人陪伴的感觉,胜于我们需要一个明确的方向。

@张春

:海贤的文章会给人“生活可以继续,而且会好起来”的心动,不止是在内容上,更是在气氛上,是由内而外透出来的。我们想这就是文如其人的意思。真庆幸这样一位心理学家这么会写,文章令他能伸出温暖之手,让每个人都可以领受。

@梁边妖

看完这本书我认为,获取幸福的最优路径,就是找个作者这样的人做爸爸,娶个作者这样的人做老婆,再生一两百个作者这样的孩子。齐活。

附购买二维码:

京东

亚马逊

当当

博库

文轩