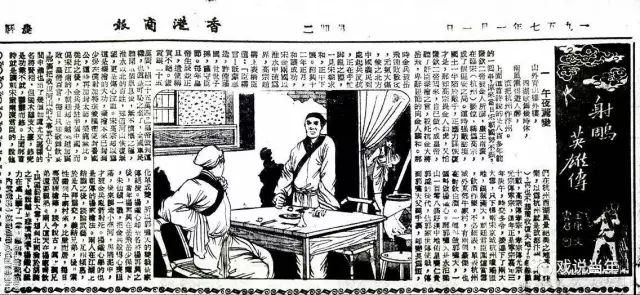

1957年1月1日,署名“金庸”的武侠新作《射雕英雄传》,在《香港商报》上开始连载。

彼时可能没有多少人能够想到,这部当时标榜为“娱乐小说”的影响力,能在

六十年

后的今天,依然长盛不衰——不久前,《射雕》的全新电视剧版本,于2017年1月9日起和观众见面。这已是《射雕》主体故事第7次被搬上电视荧屏。

作为最著名的武侠小说之一,《射雕》的出现可以说是武侠小说发展史的里程碑。

按现今流行一个叫做知识财产(Intellectual Property,简称IP)的词汇来表述的话,《射雕》以大IP之姿,从出生到现在,已火了整整六十年。从《射雕》小说连载时的一纸风行、到首次发行单行本的洛阳纸贵;从作者接二连三修订旧作后的风靡全球华人世界,再到其改编电影电视剧圈粉无数……

或许很多人能真切感受到,这六十年来,普通大众娱乐变迁的关键时间点,几乎都有这部小说的影子。它已非囿于武侠小说窄圈子的经典,称它为“流行文化的风向标”,亦不为过。

《射雕》为什么那么受欢迎?对于这个问题,作者金庸本人在1975年的“修订版”《射雕》后记中,尝试过解答:

“《射雕》中的人物个性单纯,郭靖诚朴厚重、黄蓉机智狡狯,读者容易印象深刻。这是中国传统小说和戏剧的特征,但不免缺乏人物内心世界的复杂性。大概由于人物性格单纯而情节热闹,所以《射雕》比较得到欢迎……”

所谓“当局者迷”,更或因谦虚之故,金庸在《射雕》后记里的阐述,并不解渴。众多热爱《射雕》的粉丝,给出过形形色色的答案,但大家基本认可一点——

《射雕》讲着最纯粹的武侠故事,怀着最朴素的家国情怀。在这部小说里,读者能够找到对于“侠义”最初的悸动;也能够在郭靖黄蓉那清畅自然的互动里,寻得最普通却最理想化爱情的真谛。

笔者少年时曾作《射雕》读书笔记,对该书的手不释卷,促成了下面一番评语:

“从江南的桃红柳绿烟雨霏霏,到大漠的黄沙莽莽满面风霜;从东海孤岛的风光旖旎景致如画,到西域番邦的琼瑶匝地北风如刀。时空顺序的变幻纵横,不只是让读者在大好河山中陶醉沉迷,置于其间的一曲‘汪洋恣肆洒脱不羁’的靖蓉‘少年游’,更会让《射雕》众拥趸击节叫好。”

“这里,有执子之手与子偕老的生死契阔;有鞠躬尽瘁尽忠报国的古今大义。这里,有壮阔惨烈之金戈铁马清角吹寒;也有叹为观止之绝顶高手绝世神功。总体而言,《射雕》是每一个读者都可以将自身带入并乐于其中的完美的关于侠义的梦,对比金庸其他著作,纯粹的武侠精神,在《射雕》中达到了最高峰。”

而众多读过《射雕》的名家,对这部小说同样推崇备至。

北大教授、博士生导师

严家炎

在学生的影响下初次去试读《射雕》,

“一读之后,竟然就放不下来”

,并在此后开内地学府风气之先,设“金庸小说研究”课程。

历史学家

余英时

先生曾说过:

“《射雕》最合我的口味。”

文学评论家

夏济安

曾有意撰写武侠,不过当他读毕《射雕》后只能慨叹:

“真命天子已经出现,我只好到扶余国去了”。

当代“网络金学研究第一人”

刘国重

如此评价:

“绝非完满无缺,然而光芒四射”“之前的《书剑》《碧血》只能算作金庸的试笔,写得也还好,终究不过如秋水时至,浩浩汤汤的钱塘江水,至《射雕》,方才望见大海,欢腾怒湃如海宁潮!”

如此优秀的一部小说,自然会在延绵六十年的大众文化娱乐生活中,扮演重要的角色。

时间溯回到1957年。彼时,因在《新晚报》撰写《书剑恩仇录》,在《香港商报》上连载《碧血剑》,金庸已然在香港积累了大量的人气,成为响当当的“金字招牌”。

追看连载小说,其实在当下仍较普遍,只是不同于以往的杂志和报纸,如今的载体换成了网络;但和大众娱乐方式丰富的现在不同,

那时候,连电视都没有普及,“追小说”更是一种极其普遍的消遣行为,一如后来每晚八点档“追电视剧”。

所以,当“金字招牌”在1957年1月1日亮出了情节更抓人、格局更大的《射雕》之后,越来越多的读者被吸引。

倪匡

描绘当年“全民阅读”的盛景,用了这么一番话:

“在1957年,若是有看小说的人不看《射雕英雄传》的,简直是笑话。”

更具体一些,《射雕》连载时期的爆红,在以下两个细节中,深刻体现。

其一,正版的“单行本”,追不上“盗印”的速度。

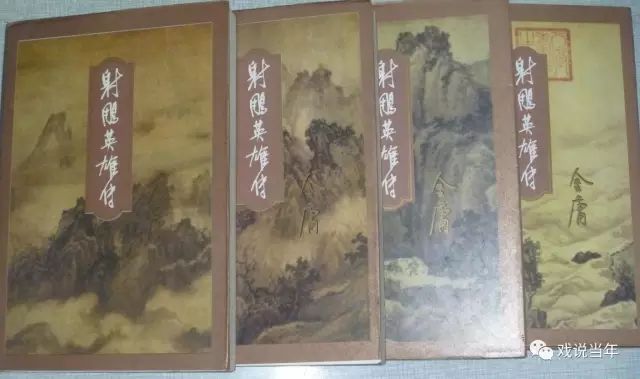

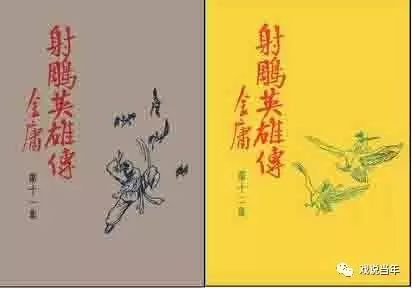

在金庸小说的版本系统中,“修订版(基本相当于大陆最流行的“三联版”)”之前的版本,统称为“旧版”。而他的旧版小说,也分为“连载版”和“单行本”,虽然两者在文本上大致相同,但正版发行的“单行本”,还是由金庸本人做了一定程度的修饰,最明显的就是重订章节,并修改“回目”。

将连载于报纸的小说集结成“单行本”,正版一般是“五回一集”,这就需要等“连载版”文字达到一定的容量时,才能修改校对,付梓印刷。但《射雕》太红了,盗版商看到有利可图,往往采取各种手段进行“盗印”。

他们等不及正版的“单行本”,干脆就自行将报纸“连载版”一字不改原封不动集结成更薄的册子,上市售卖。

张圭阳

在《金庸与报业》一书中曾提及:

“金庸的小说,每七天就被人结集盗印成单行本出版”。

如此速度,自然让正版书商难以企及。这种情景,和后来的盗版商在影片未下映时已出“枪版”DVD的行为,非常相似。

其二,为满足读者需要,拍电报“同步”香港的连载。

《射雕》不止在本港广受欢迎,生活在东南亚的华人也都竞相阅读,真可谓是“洛阳纸贵”。然而,当地报刊面临的问题在于,由于要等《香港商报》的母版先出,由航班将报纸带到当地才能复制更新,所以连载速度要比香港晚一天。

为了满足读者的需求,泰国的一些中文报纸,为“抢先”而想出了“高招”——利用电台设备,通过电报来发表当天作品的内容。

冷夏

在《文坛侠圣:金庸传》里点评道:

“用电报来拍发武侠小说,这在报业史上恐怕是破天荒的举动。”

在《射雕》连载的时期,人们的消遣方式除了看小说,尚有看电影可供选择。上世纪五、六十年代,香港的电影工业蓬勃发展,金庸也不止做编辑和撰写小说,还曾在“长城”电影公司做编导,《王老虎抢亲》便是他和胡小峰联合导演的作品;他的小说如此风靡,自然也有电影公司与之接洽,想把几部作品搬上银幕。

金庸小说“影像化”进程,被《射雕》占了先机。

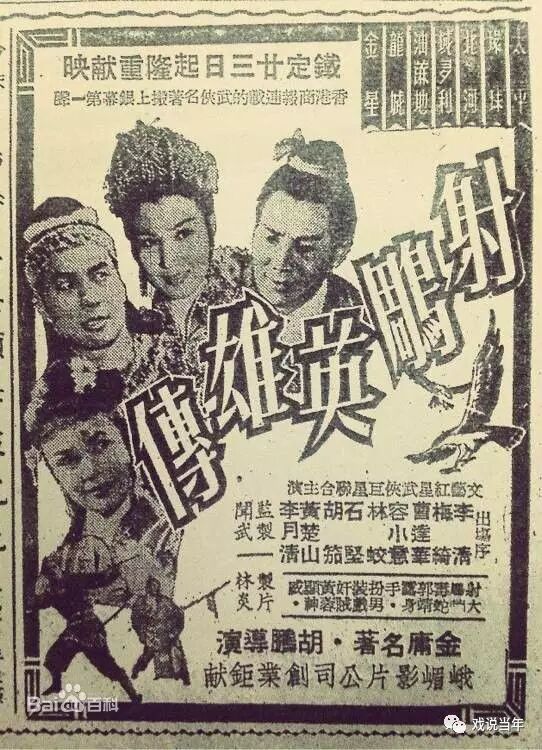

1958年,香港峨嵋影片公司开拍上下两集的粤语电影《射雕英雄传》,作为公司的“创业作”,由“探长”

曹达华

饰演郭靖,

容小意

饰演黄蓉,就此也开启了金庸IP改编影视作品的序幕;而电影“下集”上映的时候,《射雕》的连载甚至还未完结,所以电影也只能体现小说前半部分的内容。以“半吊子”之姿,照样能上映卖钱,这就是《射雕》IP最原始的改编影响力。

1976年,《射雕英雄传》再一次被推到了历史的关口。

70年代,电视机开始在香港普及,“电视剧”这种新颖的形式,也走进千家万户。金庸小说由于篇幅长,人物多,情节丰富,实则更适合拍摄成电视剧播映。

刚刚创台不久的

香港佳艺电视台

,面临着和“

丽的

(即后来的亚视ATV)”以及“

无线

(TVB)”两大巨头的竞争,他们慧眼识珠,抢先买下了金庸5部小说的版权,这其中开拍的第一部电视剧《射雕》。在“修订版”《射雕》后记中,金庸提及

“(射雕)曾拍过粤语电影,在泰国上演过潮州剧的连台本戏,目前香港在拍电视片集”

的“电视片集”,即指该版。

相对于同年TVB于6月份推出的剧集《书剑恩仇录》,开播于4月份的《射雕》凭借着2个月时间的“优势”,

成为历史上播映的第一部由中文武侠小说改编的电视剧,同时也是第一部金庸电视剧。

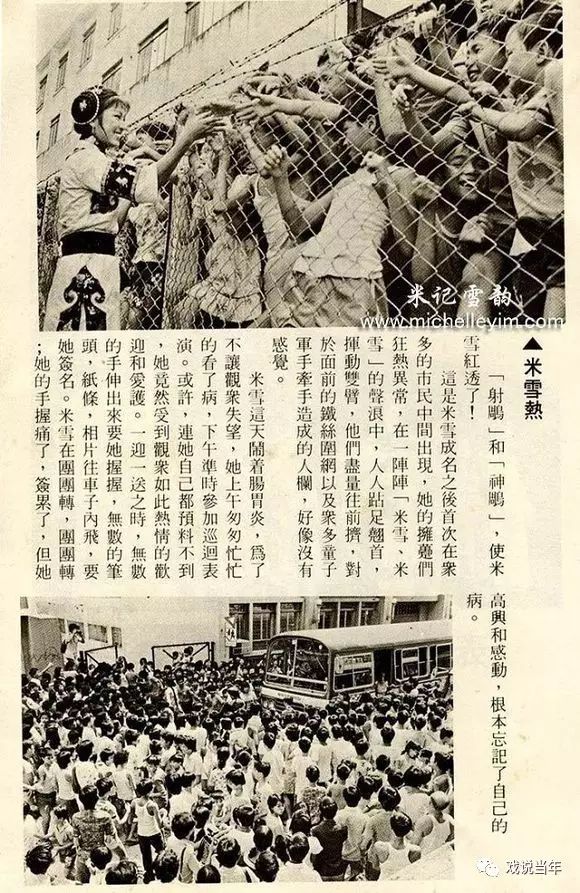

电视史上第一位“黄蓉”是至今活跃在影视一线的

米雪

,第一位“郭靖”则是十九年后再次在TVB95版《神雕》中演绎郭靖的

白彪

。

1976版《射雕》,在香港形成的影响力也是空前的。

彼时的电视工业刚刚起步,电视剧制作也处于蹒跚学步中,将传统的武侠小说全篇幅搬上荧屏,是一个相当大的考验。纵然“武侠电影”在此前已风靡中国几十年,但“武侠电视剧”领域几乎是一片空白——

“佳视”正用《射雕》填补了这一空白,让“武侠剧”这一门类开始显现。

对于观众而言,当鲜活的黄蓉和郭靖,舞着“打狗棒”使着“降龙十八掌”出现在自家电视荧屏里时,自然有“看下去”的冲动。随着剧集的深入,

“俏黄蓉”三字亦成了米雪的“标签”,

她一跃而成香港最红的女星,成为各大影视周刊最抢手的封面女郎。

不过,想要回过头来找寻早期的金庸小说改编的电影电视作品,却并非易事。随着时间的推移,他们不仅面容模糊,更有甚者踪迹难寻。

最让人遗憾的,

就是因“佳视”倒闭而再难见天日的76版《射雕》。

这几年,笔者购得几乎所有金庸剧集,但却难觅“首剧”芳踪,在任何可能的渠道,都没有这部剧集完整版的消息。

无法直观感受历史第一部金庸剧的样貌,成为包括笔者在内大多数金庸迷的一个遗憾。

76版《射雕》播映不久后,邵氏电影公司在1977到78年拍摄了三集电影版《射雕》,这版由“武侠宗师”

张彻

执导的电影在票房上同样大获成功,亦捧红了饰演郭靖的

傅声

。

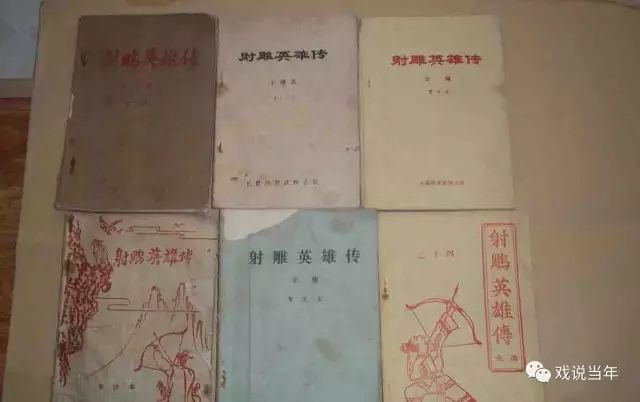

在香港本土以及东南亚的华人地区广为流传的《射雕》,自不会在拥有更广泛阅读人群的海峡两岸缺席。不过,这在时间上要晚了许多。台湾比大陆更早接触到金庸小说,

但金庸小说登陆宝岛的过程十分艰难,这其中,矛盾最突出的还是《射雕英雄传》。

众所周知,毛泽东的《沁园春·雪》中有一句

“一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕”

,囿于当时的两岸形势,《射雕》的书名正犯了台湾当局的大忌——“这是在统战”!早在1960年,台湾当局就查禁了97种武侠小说,金庸刚刚发表不久的《射雕》与《碧血剑》赫然在列;直到1973年,金庸造访台湾之时,他的小说仍未开禁。

不过,“屡禁不止”一词,用于金庸小说在台湾的境遇,毫不为过。不仅是民间将他的各路小说“改头换面”出版(如《鹿鼎记》改名《小白龙》,《连城诀》改名《漂泊英雄传》,《笑傲江湖》改名《独孤九剑》等),引发“半地下”性质的火热传阅;

就连台湾当局的许多政要,也醉心于他的小说,尤其是《射雕》。

傅国涌在《金庸传》中提及:

“严家淦曾专门派侍卫去出版社帮他找《射雕》。蒋经国就任‘行政院长’后,在一次年末记者游园会中,与海外记者说起《射雕》中人物如话家常。时任‘新闻局长’的宋楚瑜私下向远景出版公司发行人借阅《射雕》……”

作为“非法出版物”《射雕》,在台湾仍获得无数拥趸,人们争相传阅,延绵十几年。

既然屡禁不止,何不放开金庸小说?在远景出版公司的沈登恩一再要求之下,结合当时的局势,直到1979年,金庸小说才真正被当局获准在台湾正式出版,此时离开出“禁令”已过了19年。不过,《射雕》因为“名字”,仍处于“查禁”之列,无奈之下,远景公司将其改名为《大漠英雄传》,才得以出版。

“修订版”《金庸作品集》一经远景公司发行,立马获得台湾各界更加热烈的反响,至此时为止,“读金庸”终于不用“偷偷摸摸”了(虽然仍有《射雕》改头换面)。“解禁”,促成了金庸小说在台湾的持续性火爆。

后来随着风气进一步开化,“射雕”也终于不再是违禁词,出版商也从远景换成了远流,金庸作品集一版再版,供不应求。但“远景初版”的金庸小说封面“大漠英雄传”五个大字,以及1988年“中国电视公司”拍摄的黄文豪、陈玉莲版《射雕》剧集片名下面还加个“大漠英雄传”的括号,无不记录了这段令人啼笑皆非的历史。

相对于台湾的“屡禁不止”,中国内地普通民众接触到金庸小说已经是改革开放之后的事了——

随着文艺创作的限制在放宽,经过“文革”浩劫的人们,自然会孜孜不倦寻找“精神食粮”,为先前的蹉跎岁月“找补”

。

1981年7月,金庸以“香港著名报人”的身份北上与

邓小平

交流,而邓小平70年代末已托人从境外购买了一套金庸小说,算得上是内地最早接触金庸武侠的读者之一。

同样是在1981年7月,金庸小说正式叩开了内地曾经封闭着的大门,“敲门砖”正是最具代表性的《射雕》。

在广州出版的《武林》杂志,从创刊号开始便连载《射雕》,结果,市场反应之佳令人“猝不及防”,创刊号起印30万册,不久应读者要求再次加印,第二期上涨到70万册,到第三、四期,这个数字又升到100万册!只可惜,《射雕》仅连载了四回就因各种原因“流产”了,这对于读者来说是个不小的遗憾。

有了《武林》杂志“开头”,内地市面上也渐渐出现了《射雕》的盗印薄册单行本。

金庸小说版本研究专家

杨晓斌

在《蓝桥书话》中提及一段往事:

“记得在1983年左右,一个偶然的机会——我在南京汉府街车站等车时,逛到一个书摊,摊主悄悄的问:有武侠书,要吗?索来看时,是几册自行印制的《射雕英雄传》(并告知陆续还有),大约是二、三回一册。稍一翻阅,如获至宝,踌躇许久(一是价格不菲,二是怕买了犯错误)还是诱惑难当!之后便一发不可收拾,差不多每两个星期都要花一块二的来回车费专程去一次,有时‘书’还没出,只能空手而归。 ”

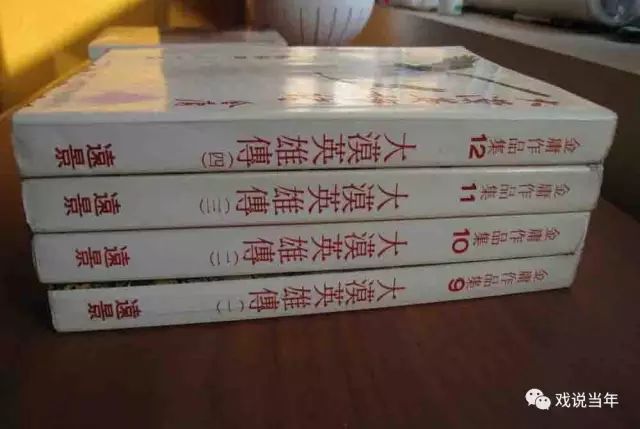

到了1984年,真正的四十回全本《射雕》,终于有正规出版机构“出齐”。1984年1月-4月,《五台山》月刊每期登十回,正好分4期登完,是已知内地出版最早的四册全本。

而到了1984年底,大家似乎非常有默契地在这个时间同时推出全本

:有福建文学编辑部的7册本,有长江文艺出版社的2册本……这其中,吉林人民出版社出版四册《射雕》(如下图),称得上内地早期最为普及的版本。当然,以上版本都没有取得正式版权,都算是“盗印”。

如果联想一下TVB1983版《射雕》电视剧引进内地的年份,自然可以推导出扎堆出版《射雕》原著的缘由。

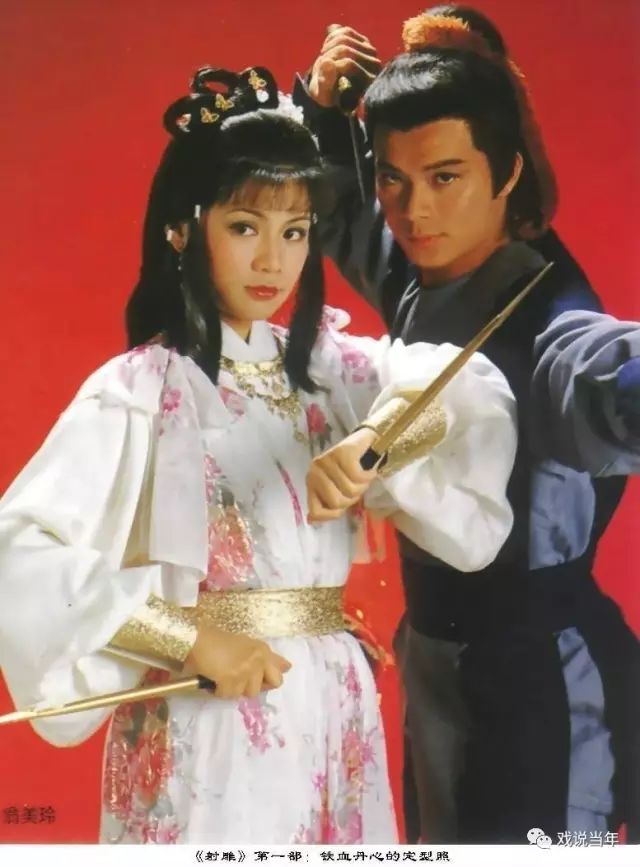

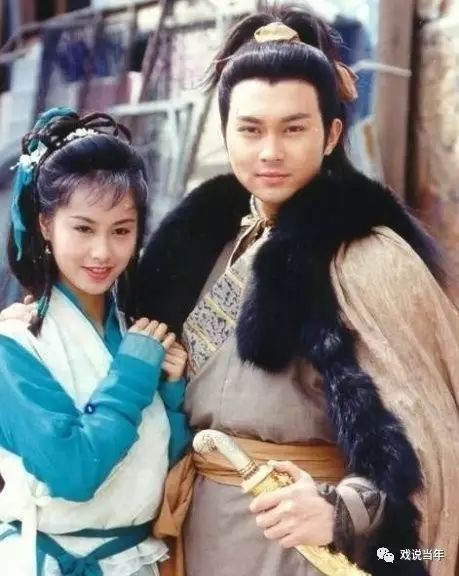

1983年,TVB将《射雕》再次搬上了电视荧屏,这“历史第二版”,也就是我们最为熟知的

黄日华和翁美玲

版。因有76版珠玉在前,TVB对重拍,做了很多准备工作。

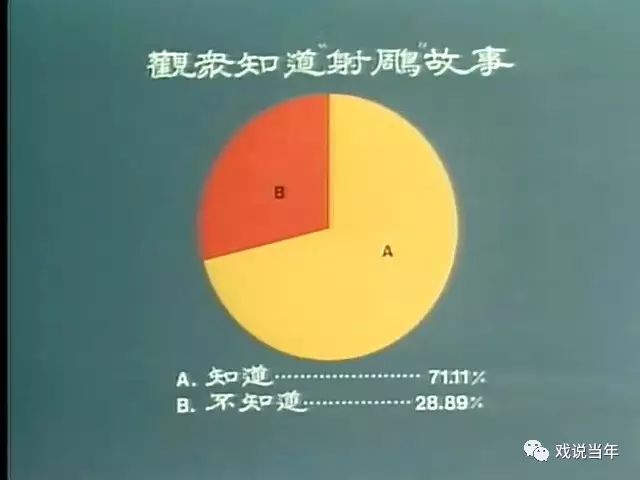

据《射雕制作特辑》介绍,从1982年7月26日开始,TVB市场营业部便向各阶层观众发起了问卷调查,看看对“重拍射雕”有什么意见。调查结果显示,71%的香港观众知道《射雕》这部小说,其中20%看过原著;赞成TVB重拍的观众达到70%。

观众的支持给了TVB信心,开拍之前,他们还进行了“理想黄蓉”试镜,最终从众位参选的演员中选定了翁美玲。果然,这部集全台之力大制作的《射雕》,再次在香港大受欢迎,翁美玲以新人之姿,红透香江。

当83版《射雕》在香港热播之时,内地的电视制作才刚刚起步,“电视机”更是比较稀缺的玩意,当时并不普及,实乃一种不便宜的娱乐方式。

80年代,如果有人家买了电视机,往往会在播剧集的黄金时间“贡献”出来,给整个大院子里的邻居“围观”。

那时候的热播剧,除了极少部分国产剧外,大多是境外电视剧,以港剧为主;而已经可以拍摄出光怪陆离效果的“香港古装武侠剧”,对内地观众而言更是陌生。

在这样的背景下,

83版《射雕》成了被引进到内地的第一部古装武侠剧。

对于引进该剧的过程,

《东楚晚报》

的一篇报道有详尽的描写:

“1984年,向开昌应邀到深圳参加全国城市电视台节目展示会。这是一次看片会,主办方邀请全国除央视和省台以外的地方电视台观看《射雕英雄传》。虽然大家只看了其中两集,但这部古装武侠片让所有与会者眼前一亮。当时国内电视剧非常少,也没有武打片、动作片。《射雕英雄传》的出现让大家感到新鲜。当主办方向各地方台代表提出是否购买这部电视连续剧时,‘买!买!’所有人异口同声地喊出来。‘这部电视剧引进后肯定非常叫座!’与会者想法一致,而且都迫不及待想看到完整的《射雕英雄传》。随后,会上研究决定,引进《射雕英雄传》,费用由各地方电视台分摊,母带由南京电视台负责复制。”

由此可见,83版《射雕》引进的时间是在1984年,而在全国范围第一次大规模播出,也差不多是在84年底到85年春节那段时间(各地首播时间会略有差别)。

剧集一经播出,立马引发了无以伦比的轰动效应,“郭靖”“黄蓉”的名号,响彻大江南北。之前从未看过这类型剧集的内地观众,看得如痴如醉;至今当激昂的《铁血丹心》主题音乐响起,依然能够令曾痴迷于该剧的人们心潮澎湃。

之前不少没有看过《射雕》原著的观众,开始如饥似渴寻找原著;出版商见有利可图,也开始扎堆出版原著。这就很好的解释了1984年底《射雕》原著的出版热潮。

83版《射雕》的热播,客观上成为金庸在内地彻底“热起来”的强有力的助推器,成为金庸在内地由“小众传播“到“大众传播”的纽带。

随手举两例——长江文艺出版社的版本,归纳在了《中外影视小说》系列之下,出版说明就以电视剧为由头;而北方文艺出版社的版本封面,几乎就是83版《射雕》片头那夕阳下弯弓搭箭的图画版。

中国电视剧史的两位研究者,亦在其著作中分别表示:

“金庸小说在大陆能有如今的影响力,影视改编剧对原小说的推广作用功不可没。1985年金庸小说在大陆开始大规模流行,就是受电视剧《射雕英雄传》热播影响明显。”

“由黄日华扮演郭靖、翁美玲扮演黄蓉的83版《射雕英雄传》,则点燃了中国人心中的英雄梦想,被大陆观众认为是武侠电视剧永久的经典。”

随着83版《射雕》的热播和《射雕》原著的风靡,从80年代中期开始,内地流行文化已经绕不开“金庸”这两个字。直到1994年金庸正式授权三联出版社出版《金庸作品集》为止,之前市面上流传的盗印版本,已有数百种之多。

自此,

《射雕》在内地已不仅仅是一部电视剧,一本小说那样简单,它实际上已代表了一种文化情结,代表了一代人的集体记忆。

金庸在“修订版”《射雕》后记中曾有言道:

“他人冒名演衍的小说如《江南七侠》、《九指神丐》等等种类也颇不少。”

这直指一个问题——

金庸小说,不仅有“盗版”,而且有诸多“续作”“伪作”。而从《射雕》中衍生出来的“续作”之多,蔚为壮观。

1975年时,金庸就如实记述了当时的情景;而当笔者在九十年代闲逛家乡夜市书摊时,仍能发现不少该类型的小说。比如《西毒欧阳锋大传》、《东邪黄药师传奇》、《风流老顽童》……

书名看得人眼花缭乱,然而随手一翻,纸质粗劣,文笔拙劣,充斥了无聊的色情和打斗。唯利是图的盗版书商,依然在抱着《射雕》的大腿,尽管此时的娱乐方式已更加多元化。

从这一侧面,起码可以得出两点结论:

其一,射雕的故事太深入人心。其二,射雕因其线索众多,几乎每个出彩的配角都有留白,给了读者太多想象空间,也促成了大量“伪作”、“续作”出现。

当历史进入九十年代,电影和电视仍是大众娱乐的主流;不过在金庸小说第一轮的电影、电视改编已基本到位的情况下,

电视台和电影公司,想要应对观众的“审美疲劳”,也需要新思维,需要做出突破。

当时仍是改编金庸剧主力电视台的TVB,在第二轮大规模翻拍之前,想到的,是“试水”几部“金庸外传故事”。说得好听,实则就类似于“伪作”,全凭编导发挥。

然而,依托《射雕》的强大故事主线,TVB在1993年拍出了一部至今令人难忘的“同人剧”——《射雕英雄传之九阴真经》。

片子围绕射雕中的“五绝”第一次华山论剑争夺九阴真经的内核展开,塑造了“五绝”早期的形象,尤其重点展开了东邪黄药师的故事线,突出了黄药师和冯蘅的爱情故事。

在

李仁港

的执导下,

该剧拍摄相当写意动人,打斗场景大量运用分镜头和快速剪切转场,清冷的色调突出了江湖的肃杀,叙事节奏亦不同于快餐式的一般TVB剧。而姜大卫、梁佩玲、张智霖等人的演绎同样出彩。

总而言之,这是一部拥有电影大片质感的电视剧,尽管有大半剧情是编剧的“原创”,但依然能够在金庸迷心中占据一席之地,当初引进内地播出时,也给我等金庸迷留下非常深刻的印象。

值得一提的是,在TVB90年到94年间拍摄的“金庸外传”故事中,仅有两部最终打上了“原著:金庸”的标签,一部是《南帝北丐》,还有一部即《九阴真经》。

这两部,前缀都是“射雕英雄传之”。

拍完了“外传”,TVB终于以一部

94版《射雕》

,拉开了第二轮金庸剧序幕。虽然剧集的影响力不如83版,但

张智霖和朱茵

以其精彩的演绎,依然得到了相当一部分观众的认可;其基本忠于原著的剧情,更加紧凑流畅的叙述,也收获了一大批原著迷的首肯。

同样是在1993年,

王家卫

也把目光瞄准了《射雕》。他拍出来的电影,更接近“同人”性质,透过《射雕》中的五绝,讲述了自己对人生的感悟——这部电影就是

1994年出品的《东邪西毒》

。这是影史上难得一见的另类武侠片,被一部分人奉为经典,同时也让不少人表示很难理解。

它的艺术性和争议性并存,但它在影视无疑以留下浓墨重彩的一笔。

相对于《东邪西毒》,其原班人马先拍出来用于“救市”“回笼资金”的

《东成西就》

,争议性就少了许多。这是一部彻头彻尾的喜剧电影,讲述了“射雕五绝”“年轻时的荒唐事”,将疯狂无厘头爆笑演绎到了极致,一帮影帝影后尽情集体耍宝,堪称“空前绝后”。

如果谈香港喜剧电影,一般不会绕开这部令人捧腹大笑的经典之作;

即使若干年后再回想起来,许多场景依然能让人会心一笑,一些片段诸如梁家辉张国荣的“双飞燕”,梁朝伟的“香肠嘴”,早已成了国民笑梗,影响力同样深厚。

而随着录像机、VCD进入千家万户,上述电影和电视剧,在90年代都已有条件在家庭单独播放。每每看到《东邪西毒》《东成西就》等电影,笔者都不自禁会想到那些租碟的时光。

21世纪之后,随着网络的兴起,“流行文化”也好,“大众娱乐”也罢,可以说都处于飞速壮大之中;然而,人们对于耳熟能详的故事,家喻户晓的人物之热衷,却丝毫不减。科技的进步,让影视剧拍摄也迈进了一个新的时代,全高清拍摄、特效越来越逼真,小说中本来很难表现的场景,其还原度也越来越高。

从2002年到2016年,这十四年间,《射雕》的电视剧版本又陆续制作了三版,制作方皆为内地公司。

毫无例外,每一部的推出,都是收视和话题的保证。

2003年,文联版《射雕》推出。这是张纪中所制作的第二部金庸武侠剧,新千年之后,“张氏金庸剧”成为“武侠”这一类型剧集的执牛耳者,该版《射雕》被认为是在张氏金庸剧中的制作最为用心的一部,很多细节都精益求精;而剧中对大宋风貌的还原带来的厚重历史感,以及天南地北壮观的实景拍摄,更使得其有别于以往的任何一部武侠剧。

2008年,唐人版《射雕》首播。该版在编剧上有不少创见,但故事并未偏离原著,四位主演

胡歌、林依晨、袁弘、刘诗诗

,皆是一时之选,吸引了更年轻的一代观众。事实证明,除了当时已有相当名气的“偶像剧女王”林依晨如今魅力依旧之外,几位彼时的“小鲜肉”“小花旦”,现在都已蜕变成为中生代演员中的中坚力量。

而目前正在热播的2017版《射雕》,首播才两天,也已引发了各方热议。对比着如今一些偷工减料、粗制滥造的古装剧集,该版《射雕》在制作上的投入,在场景上的构造,恰似一股清流;而在仙侠、玄幻剧越来越大行其道的今天,

该版《射雕》将人们的视线引回传统江湖,无疑重新唤醒了人们对纯粹侠义精神的向往。

六十年,一个甲子,一部足以被写进文学史的小说。

以《射雕》为线索,我们读到的,是当代中国流行文化的发展,是大众娱乐方式的变迁。

和《射雕》相关,人们或多或少会联想到一个特定的年代,一段私藏的过往,以及一场动人的青春。

这,或许就是“射雕”两字长盛不衰的真正原因罢。

来源|扬子晚报全媒体记者张晨瑆(首发于公众号“戏说当年(hjxsdn)”)