1930年代至1940年代之间,和浙江紧密相关的一批摄影师,走向了民族危亡的最前线,这些摄影师不但是战争时期最重要的战地摄影者,而且也是新中国摄影者,而且也是新中国摄影展最为核心的摄影力量。

在1930年代开始,因各自的职业与游历,他们的镜头摄取不同城市的风土人情,同时也折射着接受摄影作为西方现代性工具的好奇、模仿、争论和创新;或因大时代的命运,他们投奔战场,在半个中国的版图上行进;也是在这一阶段,摄影不但成为唤起大众投向救亡的有力手段,甚至也成为激励士气的拍摄仪式。

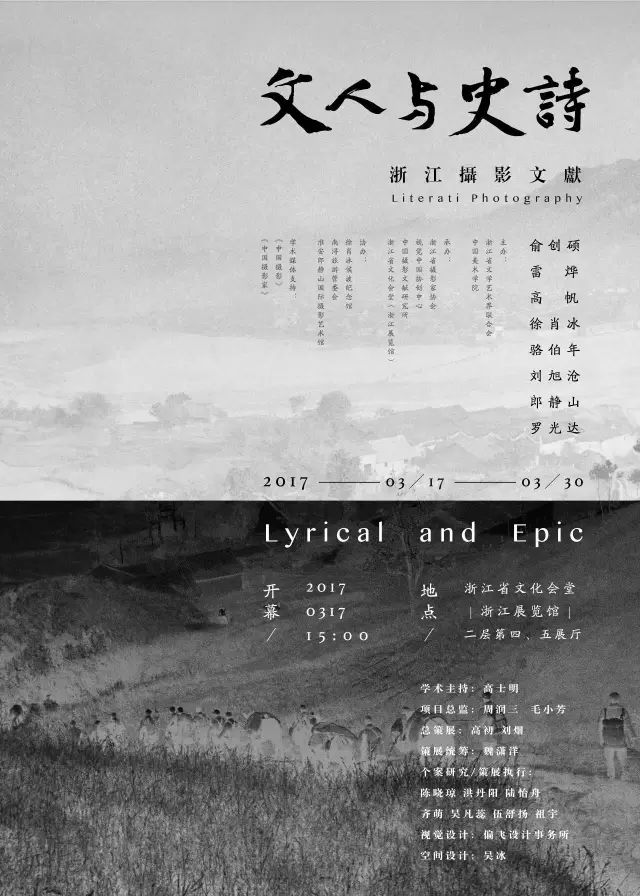

“文人与史诗”是中国摄影文献2016年启动的长期计划,这一次是首回合的呈现,聚焦了八位浙江籍的摄影师,

包括:1943年战死沙场的

雷烨

,两位中国摄影家协会主席

徐肖冰

和

高帆

,《晋察冀画报》和《东北画报》的创办者

罗光达

,拍摄七七事变、平型关、台儿庄等战役的战地摄影师

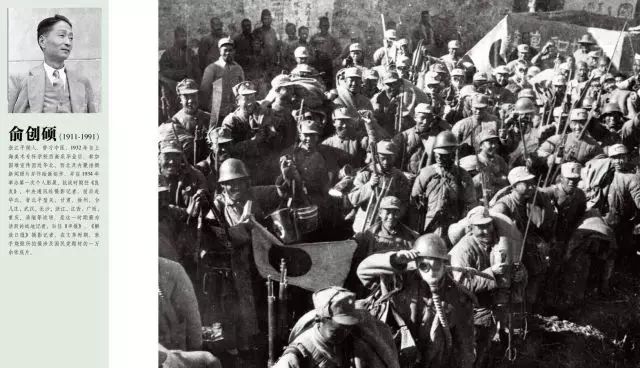

俞创硕

,享誉国际的摄影师

郎静山

和

刘旭沧

,银行家

骆伯年

。除带来直接性视觉冲击和特定时代思考外,本次展览最让人动心的是那片隐藏在图像背后的广袤天地,它所展示的由诸多“曾经的存在”串联起来的多维时空,以及在不同片段中个人的痕迹和发出的光芒,共同指向了“我们”的大时代。

2017年3月17日,由浙江省文联、中国美术学院共同主办,浙江省摄影家协会、视觉中国协创中心、中国摄影文献研究所、浙江展览馆承办的“浙江摄影文献——文人与史诗”在浙江展览馆二层第四、五展厅开展,并于18、19日举行研讨会(日程表见文末),展览将持续至30日。

“浙江摄影文献——文人与史诗”开幕式现场

浙江省文联党组成员、副主席、书记处书记柳国平致辞

中国美术学院副院长高世名致辞

家属代表、俞创硕先生的家属俞蔼琪致辞

中国摄影家协会主席、分党组书记王瑶宣布展览开幕

“这个展览中,有相当一部分超越了摄影艺术的范畴。这些多年前的影像,无论是战争摄影、还是文人影像,或者是生命影像,许多都成为了我们的集体记忆,他们支撑着我们 的历史观,以及更重要的历史经验。”中国美术学院副院长高世名说:“摄影,不只是让时间定格,还让时间显影,不只是为历史存档,还让生命现身。”

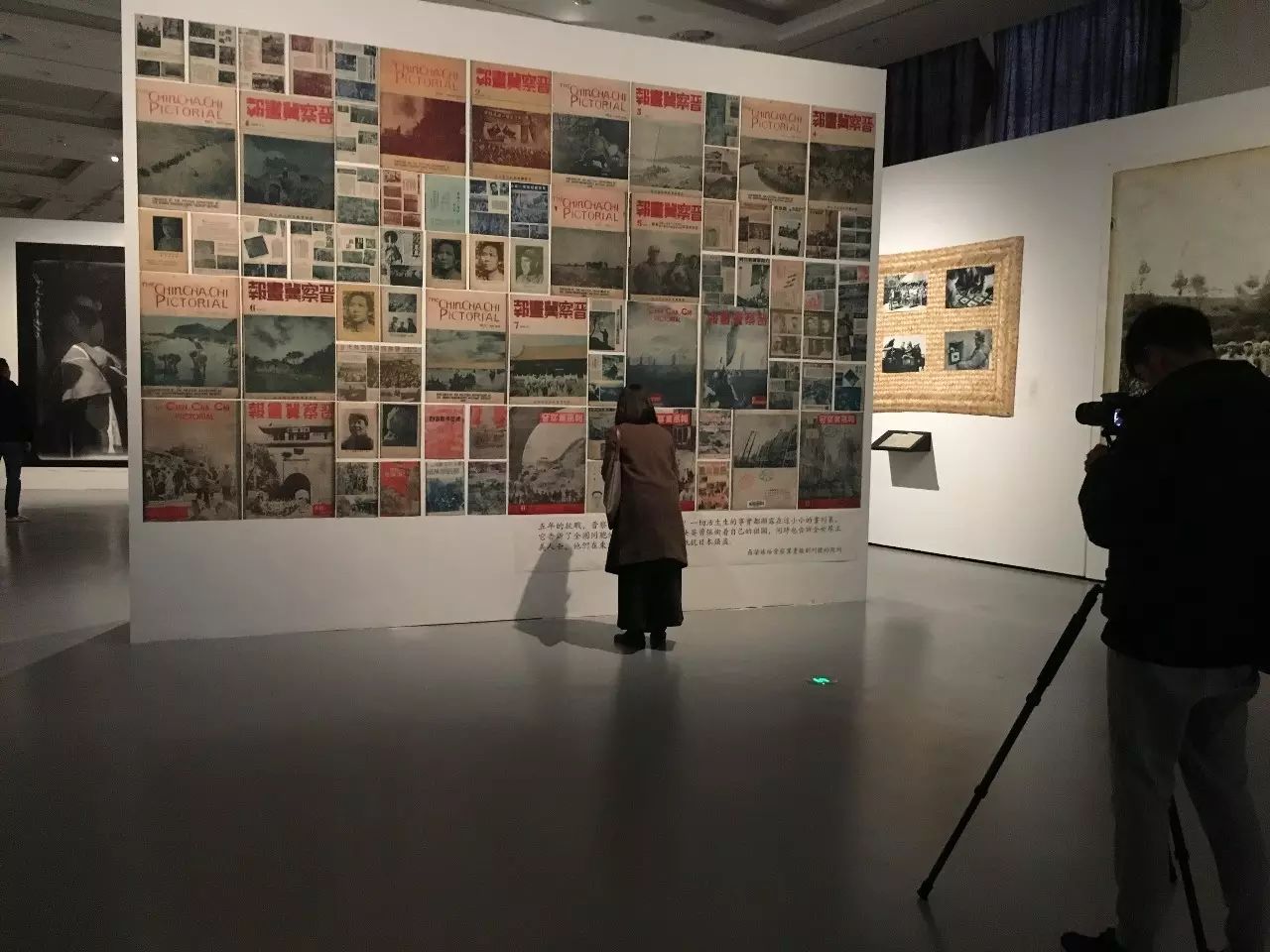

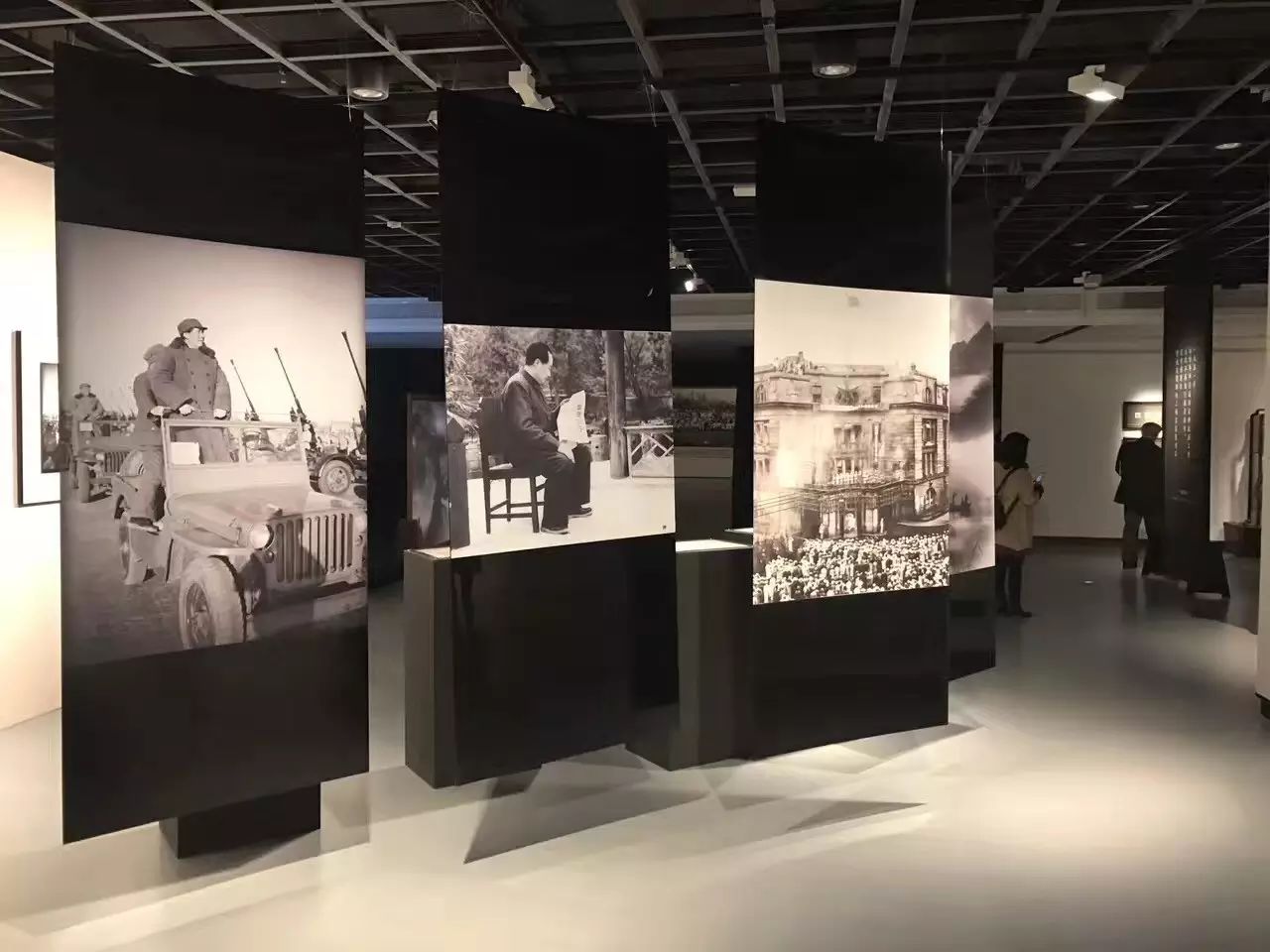

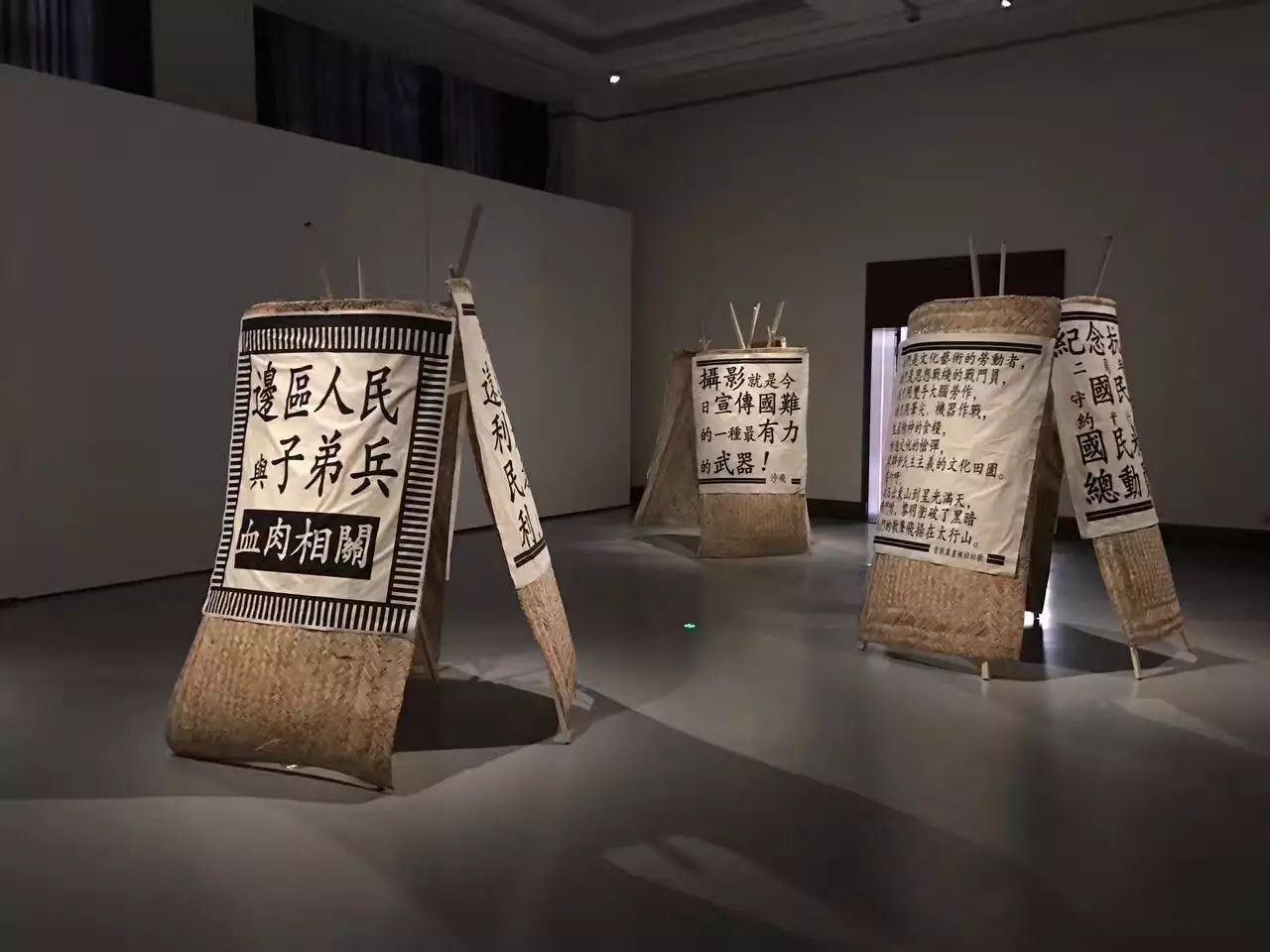

展览现场剪影

这次,当这些影像被归在一起,它们之间的内在联系错综复杂,似乎从不同的角度进入都可以得到某一方向的答案,但诸多研究的中心始终是人的心灵与精神,是大时代里具体个体生命的感性的存在,是人的生存世界本身的复杂性与丰富性。历史细节的感性呈现,是具有生命体温的,这些关注与追求,其实都是艺术观照世界的方式。

展览现场

虽然展品多与战争影像有关,但不能简单地将其视为一场战地摄影师作品展,这个判断是基于展览背后精心构筑的学术支撑、多元指向的策展思路以及后续活动的相互对话等综合元素。因此,将其视为一次摄影史学术研究和主题性展览相结合的产物似乎更为合适,因为这只是一连串精心策划的颇具野心活动的开端,作为中国摄影文献(SACP)2016年启动的长期计划的始发,接下去还将有以下活动的陆续登场:汇集、整理、研究1940年代后在浙江工作的摄影家们的口述、生平和代表性作品;自清季至民初的有关浙江图像的汇集,以及通过对新锐摄影创作的回溯,讨论摄影的当下与未来。

摄影家协会、学院研究所、美术馆、出版社等各界联合的项目会议,召开于中国摄影文献(SACP)研究所

而此次的资料收集,不但包括底片、印相、日记、书信,也包括围绕每位摄影者所作的大量间接口述史。“老摄影家的口述史抢救工程非常急迫,多年来大家一直在口头说,但缺乏资金和专人负责一直拖着。每一年都有老摄影家离世。前年我去浙江医院看望病危的老摄影家王锦秋,他已说不出话,拉着我的手眼泪直流,这件事让我们痛下决心,要克服困难,千方百计启动浙江摄影文献工程,与这差不多时间,中国美术学院成立了中国摄影文献研究所,由经验丰富的青年摄影史学者高初领衔,我们敏锐地感到有学院跨学科的学术研究队伍,启动浙江摄影文献工程的契机到了。”毛小芳说。

八位摄影师的轨迹地图

“然而,与其说我们试图去呈现的是八位‘摄影师’以及他们的‘作品’,毋宁说,我们想要把握的是20世纪30、40年代的八个特殊的‘角色’。”总策展之一、中国美术学院当代艺术与社会思想研究所刘畑博士表示,此次“文人与史诗”的策展思路尝试了“剧集”式:展览如同一部电影或剧集。八个角色、八条故事线,八根线索交织,形成一张网,从浙江这个地域出发,放射出复杂的路线图。每个人的剧情各自延伸,不知何时交叉;但本来似乎独立发展的情节,却渐渐被名为“历史”的无形之手编织到了一起……其中,既有宏大的史诗视角、长线剧情,也有短暂却往往扣人心弦的插曲、交会时刻的戏剧性瞬间,以及一个所有人共享的时间节点、一个中转站(Terminal):

他们各自的“1949”

。

(更多艺术家及作品信息请点击文末阅读原文)

展览现场:

研讨会日程

3月18日(杭州之江饭店会议室)

9:00 第一场:《文人、画意、现代和都市》

与会嘉宾名单及交流主题:

徐希景(摄影史学者,福建师范大学):《江浙文化与文人摄影》

陈申(摄影史学者):《郎静山的摄影生涯》

金华(金石声先生之子):《金石声和刘旭沧——从一次展览谈起》

杨恩璞(北京电影学院):《我所了解的刘旭沧》

黄建鹏(摄影史学者,藏家):《从刘旭沧的作品谈起》

刘俐(摄影史学者):《一种观看传统的强制性延续:郎静山的摄影》

金酉鸣(摄影师,骆伯年之外孙):《我的祖父骆伯年》

孙慨(摄影史学者):《20世纪三十年代摄影的转向与融合》

14:00 第二场:《奔向战场:从解放区到新中国》

晋永权(《中国摄影》):《毛笔与手枪:中国照相机简史》

陈卫星(中国传媒大学):《1930年代:木刻、漫画、电影、诗歌与摄影的媒介转型》

杨克林(抗战影像史学者):《抗战时期国民政府的摄影——从俞创硕的生涯和作品谈起》

邹汉明(诗人、作家):《俞创硕摄影生涯中的几个疑点》

高初(中国摄影文献):《摄影训练班:战时摄影机制的生成》

司苏实(沙飞摄影研究中心):《红影史中的罗光达》

崔波(策展人,影像史学者):《答案永远在现场:战时影像的文化解读》

16:15 第三场:圆桌讨论-《浙江摄影文献》

浙江省摄影家协会主席团、邀请嘉宾:

周润三 程学武 查淼顺 胡晓阳 王芯克 沈珂 毛小芳 傅为新 邢千里 吕聃 石战杰 郑幼幼 张新根 刘轶恒

3月19日

第四场: 圆桌讨论-《策展和出版界圆桌》

主持:

刘畑(策展人,中国美术学院)、

高初(策展人,中国摄影文献)

与会嘉宾名单:

傅拥军(策展人,快拍快拍网发起人)

傅为新(策展人,丽水摄影博物馆)

郑幼幼(编辑,浙江摄影出版社)

蔡萌(策展人,中央美术学院美术馆)

杨越栾(河北省摄影家协会)

刘潇(策展人,中国美术学院)

翁桢祺(策展人,中国美术学院)

马希哲(编辑,《理想国》学术馆)

沈宸(策展人,三影堂摄影艺术中心)

张宇(编辑,中国民族摄影艺术出版社)

郑萍萍(编辑,中国青年报)

王勇(策展人,中原摄影俱乐部)

来源

|雅昌艺术网

编辑|张同芳