35年前,25岁的张维迎发表了一篇文章——《时代需要具有创新精神的企业家》;5年后,他与盛斌合作的著作《企业家——经济增长的国王》问世。这是中国经济学界研究企业家的第一篇文章和第一本著作。彼时,“企业家”甚至还是一个负面词汇。

经过改革开放40年的发展,中国涌现出一批批优秀的企业家。他们释放才能、发挥创造力,成为社会财富的创造者、创新活动的实践者,在市场经济中发挥了重要作用,这早已成为人们的共识。而今天在经济发展新常态的时代背景下,转变经济结构、振兴实体经济,我们同样需要、甚至比以往更加渴望企业家和企业家精神。

今年恰逢张维迎教授的文章《时代需要具有创新精神的企业家》发表35周年,他和盛斌教授合著的著作《企业家——经济增长的国王》出版30周年。7月6日,亚布力论坛在北京举办研讨会,会上北京大学国家发展研究院教授张维迎与大家分享了他关于企业家研究的历程,梳理了35年来的理论成果。

其中许多精彩的理论和观点今天来看还具有现实的针对性,仍未过时。

演讲人:

张维迎

(人文经济学会理事、北京大学国家发展研究院教授)

理解研究企业家的意义有三个背景。

第一,所有传统文化,无论东方的还是西方的,宗教的还是世俗的,都鄙视企业家。

第二,主流经济学里没有“企业家”这个概念。

主流经济学假设市场总是处于均衡状态,未来是确定的,这就从根本上排除了存在企业家的可能。

第三,计划经济是从否定企业家开始的。

计划经济假定计划当局掌握供给与需求的所有信息,价值是由劳动创造的,利润来自剥削,所以企业家都是剥削者。

研究企业家群体35年,我自认为也只有到最近几年才真正明白什么是企业家精神。

我的研究从时间上可以概括为三个阶段。

第一阶段:

1983-1989

第一个阶段是在80年代,主要是从社会变革的角度看企业家的地位,改变了人们对“企业家”的认知,通过说明“企业家是企业的灵魂”、“冒险精神是企业家基本素质”等观点,

将“企业家”从一个负面词变成一个正面词。

在80年代,我认为,改变人们对企业家的观念是最重要的。

从1984年开始,我做了很多演讲,发表了一些观点,这些观点最后集成一篇文章——《企业家与观念现代化》,在《管理世界》1985年创刊号上发表,还在《瞭望》杂志上连载了5期。

我提出了从“学而优则仕”到“学而优则商”的观点,

探讨了企业家队伍形成的社会和制度环境,认为中国企业家的出现存在

两条道路,

一是官僚经理的企业家化,二是乡镇企业家。

这些都写在

《企业家——经济增长的国王》

一书里。

在研究企业家群体时,我一直特别强调观念的变化,让公众对企业家的看法有了一个非常大的转变。

第二个阶段是90年开始的近20年,主要是从企业家精神的角度理解企业制度和公司治理。

1986年,我写了《企业家与所有制》一文,把股份制理解为企业家职能的分解,而非所有者与经营者的分离,并提出了国有制下的企业家不可能定理。

这篇文章成为我之后研究的铺垫。

1990年进入牛津大学读博士,我打开企业这个黑箱,试图从企业家的角度理解企业制度,由此创立了

“企业的企业家-契约理论”,

其实就是探究资本主义企业的逻辑起源。

我认为,企业之所以有价值,是因为人们的企业家能力有差异,让最有企业家能力的人专业化于经营决策,不具有企业家能力的专事生产,比每个人独立生产创造的价值更大。

但企业制度必须解决两个关键问题:

一是选人,即选出具有企业家精神的人掌控企业;

二是激励人,即让每个企业成员(包括企业家)有足够的积极性工作。

基于对这两个问题对回答,我对资本主义企业制度提供了一个很简单的解释。

首先,我证明,最重要和容易偷懒的人应该做企业所有者。

企业家不仅是最重要的,而且是最容易偷懒的人,所以企业家必须是企业所有者。

否则,没有办法对他们进行有效监督。

其次,我证明,在企业家能力难以被外人观察的情况下,

资本雇佣劳动,是保证最具有企业家精神的人掌控企业的一种制度安排。

资本家必须承担风险,所以没本事的人不敢说自己厉害;

但如果用公共资本投资,就会有太多不具有企业家能力的人滥竽充数。

由此得到的一个推论是,一个社会如果没有私人财产制度,就缺少了选拔企业家的有效机制。

如果每个人都说自己能做企业家,就会无法抉择。

将这个理论运用于中国改革,我认为国有企业改革中采用的承包制、奖金和利润分成等激励机制,只能解决短期激励问题,无法解决选人的问题。

因为官员和资本家的选人不一样,资本家如果选错了人,要承担损失的风险,而官员选错了人,不需要承担任何成本。

因为解决不了选人的问题,也就无法解决国企领导人的长期激励问题。

因此,国有企业改革出路在于民营化。

这是我90年代的观点。

我要特别强调的是,现在流行的公司治理模式的是“经理人中心模式”,核心就是防止经理人偷懒和腐败。

我觉得这种理论很有问题,不是一个好的理论模式。

我认为,

选人比激励人更重要,

一个好的公司治理应该是企业家中心模式,

即能保证最优秀的、最具企业家精神的人掌控公司。

2005年,我出了一本书

《产权、激励与公司治理》

。

后来再版时,我提出了公司治理的六个理论误区,其基本含义是:

以解决“腐败”(道德风险)为出发点的公司治理模式通常会与企业家精神的发挥相冲突。

公司治理越“完善”,企业组织越官僚化,企业家精神越难有用武之地。

我简单给大家举几个例子。

1、现在的理论认为,企业在做并购重组时,在投票阶段,作为利益相关者的大股东应该回避,让小股东说了算。

我认为这是不合适的。

小股东之所以是小股东,就是因为通常情况下他们不具备企业家素质,公司的重大事务不应该让他们决定。

2、我们常说,如果大多数股东持有相同意见,那么这个意见就是正确的。

我认为这种说法也不正确。

多数人的判断通常是不对的,很多决策只有极少数人能认识到其伟大。

3、只要公司一出现问题,大多数人便默认是贪婪和腐败导致的,我认为这也是错误的观点,因为人还存在无知的问题。

人犯的很多错误是因为无知导致的。

在管理企业的过程中,当出现决策失误,并不是完全因为决策者太过贪婪,而是因为判断问题。

第三个阶段是在过去10年,主要从企业家的职能和决策模式的角度理解市场的运转,理解经济增长真正的源泉是什么。

这一阶段的研究主要聚焦于如何把企业家精神纳入经济理论。

2008年,我总结出了中国三代企业家的概念:

第一代是农民企业家;

第二代是官员下海转变的企业家,也就是如今流行的“92派”,第三是技术专家和留学回国出身的企业家。

我认为这个划分对研究中国经济改革和30年的经济发展来说,是最重要的。

这个观点被收录在我的

《市场的逻辑》

一书中。

书中我还提出了一个观点:

什么改变中国?

答案就是企业家改变中国。

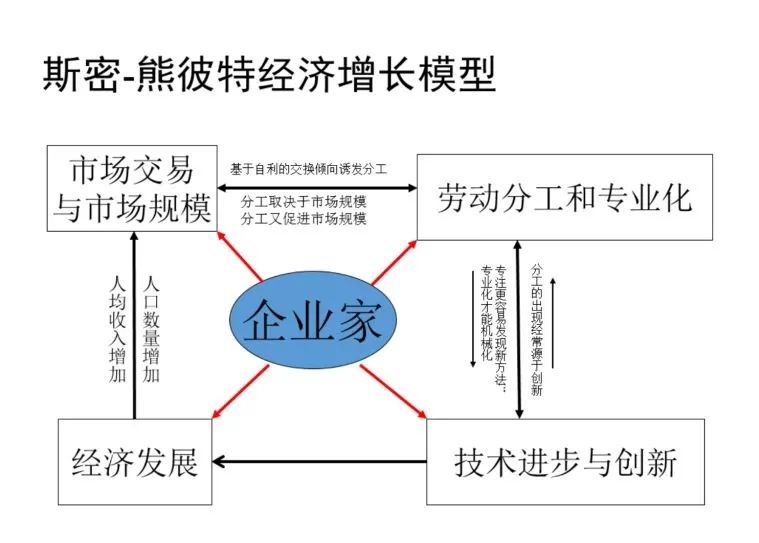

同时,我提出了

“斯密-熊彼特经济增长模型”

。

目前我们理解经济增长,一般会使用两种理论,一是新古典增长模型,也就是从资本投入和全要素生产率的角度来理解经济增长;

二是凯恩斯主义的宏观经济学,从需求的角度解释经济增长。

我认为这些理论都不得要领,容易误导决策。

在我看来,用亚当·斯密的分工和市场理论来解释中国、解释世界、解释过去、解释未来的经济,是最好的。

这一理论的核心是:

市场规模决定分工专业化,分工专业化促进技术进步和劳动生产率提升,劳动生产率提升带来经济发展,经济发展后收入会增加,从而能够扩大市场规模,如此等等。

这是一个正循环。

为什么国家规模大很重要?

像中国这么大的国家,它的市场分工可以达到很细的程度。

为什么自由贸易很重要?

因为自由贸易可以扩大市场规模,从而带来更大程度的专业化和分工。

顺便说一下,一些经济学家用中国对美国的出口占中国GDP的比重评估中美贸易冲突对中国经济增长的影响,是非常误导的。

但是亚当·斯密没有解释一个问题:

正循环链是如何启动的?

其实核心就是企业家,特别是熊彼特讲的创新企业家。

市场不是给定的,技术更不是外生的,而是由企业家无中生有创造出来的。

近几年,我研究了工业革命史和技术史,发现每一个重大的技术发明背后都有企业家的身影,所有的新产品、新产业都是企业家创造出来的。

我们可以发现,产业的演化结果都不是我们事先能想出来的。

产业的前景是无法确定的,所有的产业都是生长出来的,而在生长的背后是企业家的作用。

还有产能过剩。

产能过剩是指生产产品的能力如果饱和,生产出来的产品将超出社会需要求,也就是供大于需的状况。

出现产能过剩的一个很重要的原因是企业家没有开发出新的产品。

我将企业家的职能区分为

套利

和

创新

两个方面。

套利,即从纠正市场不均衡和发现别人的错误中获利的行动。