大学天然地就应该形成一种祛魅的氛围,

打破阶级,并怀疑一切

老树:安身立命,诚恳自由

《中国新闻周刊》文 / 王璐

本文首发于2017年4月26日总第802期《中国新闻周刊》

春天一到,北京八宝山的墓地里便开满了杏花。几十万人埋在地下,墓碑林立。刘树勇的第一个摄影作品就是在这里完成的。那时候,他还不叫老树,笔下也没有长出乱世绘本和江南风情,他只想解答一个问题:我们迈过了一个个死去的朋友、亲人,可是,我们是去哪儿呢?

许多年过去了,这个问题依然没有答案,老树的枝干上却长出了更多问号。

处江湖之远

从南开大学到中央财经大学,老树17岁以后的人生几乎都是在大学里度过的。从学生到老师,无缝对接。

最早带学生的时候,老树只比他们大五岁。闹了矛盾,跟学生在操场上“约架”也是“欣然前往”。“我带了九节鞭,让他输得心服口服。”老树说。

老树带学生的风格继承了自己上大学时的经验。在恢复高考第二年,老树考入南开大学,班上同学的组成很复杂,既有管着上万人的钢铁厂党委书记,也有执行队队长。那时候老师是绝对不会管学生之间的事的,“南开跟天大打群架,一住院都是二三十个。”老树说,在大学,自己就见识过江湖是怎么回事儿了。

他把这种“江湖义气”带到了教学当中。

每年元旦,老树都要请刚入学的学生大吃一顿,一来帮助新生适应大学生活,二来增进师生了解。刚当上系主任的时候,老树把全系四十个人叫到一起吃饭,揣了两万元现金,带了两瓶茅台。“我说请你们撮一顿,这就算咱们系的一个规矩。”饭吃到最后,有女学生拎着酒瓶,拿大杯子倒了三两白酒,要跟老师干杯。老树又高兴又心疼,“我心想,那可是茅台啊,你当喝凉水呐。”那顿饭花了七千元,从此跟学生交下了朋友。

现在老树的地下工作室里,还放着几桶从茅台酒厂拉回来的原浆,旁边还准备了好几个玻璃罐子,以备分给众人。不论是学生还是老师,馋酒了找老树,准没错。

老树觉得,大学天然地就应该形成一种祛魅的氛围,打破阶级,并怀疑一切。

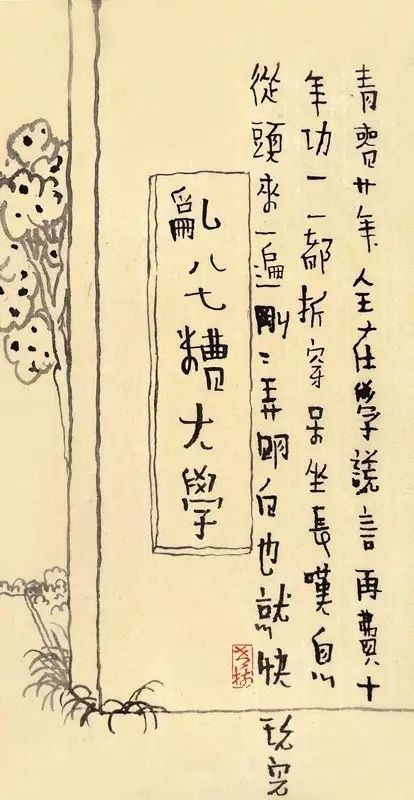

《春光又明又媚》

自由思想就是怀疑一切,这是大学最核心的部分。

老树在教学和管理中始终秉持着这样的理念。“在大学里,没有什么是不可以被讨论的,没有什么问题是不可以被追问的。在追问的过程中,有的能得到答案,有的不能,需要依靠阅历和眼界自己去解决。但只有经历过追问,你才算是一个人格健全的人。”老树认为,

只有经历过怀疑、证明的思想过程,人才能建立起真正属于自己的坚不可摧的东西。他甚至曾提议将学校门口的校训换成“怀疑一切”,却遭到了领导的不理解,“他们说,你说这个话是要干吗?我说这不是我说的,是恩格斯说的。”

为了更好地把自己的理念贯彻到实践当中,老树曾亲手创立了新闻系和艺术设计系。“在财大这所‘以财为大’的大学里,这两个专业都算边缘学科。”老树给艺术设计系定的系训是:承担、自由、独立、创造。这也是钱理群对民国学人的定义。

老树把这八个字写到了招生简章上,他对学生只有一个要求——干活。为了让学生能安心“干活”,老树给系里争取了最好的“配置”,总结起来就是三条:“要人、要钱、要地方”。艺术设计系创立了六年,招来了六位老师,一年一个。“边缘”学院能要来一个进人的指标很难,学校曾在老树的争取下,答应一次性给他三个指标,却被老树拒绝了。“进人要非常谨慎,一年招一个人,要招就招最好的。”最好的老师应该在“人品”和“本事”两个方面都经得起考验,通常两三百份简历当中才能找到一个合适的人。

六个老师在三个研究方向带学生,实行工作室制,到大学三年级,学生就可以自由选择方向。一个年级25人,每个老师带两到三个学生。“手把手地教,这种师徒关系,能够学到真东西。”虽然规模不大,但在老树眼里,这个系如今可谓“兵强马壮”。“早几年毕业的学生回来都激动坏了。我跟学生们说,你们敞开来折腾!”

《张冰课徒》

《书法专业》

只有真正肯下苦功夫去“干活”的学生,才会得到老树的“青睐”。“搞摄影的不就是民工吗?”老树曾经六年没有带过一个研究生,他只挑真正想要学东西的人带,“因为大多数人是来混文凭的,谁都可以给你文凭,我觉得丢人。”

一旦被老树选中,他就会倾尽全力栽培。“一般只带一个研究生,从头带到尾。”2016年,曾泽鲲毕业了,他跟了老树八年——本科四年、保研后在学校干了两年活,之后又跟着老树读研究生。他曾在一次采访中这样评价自己的导师,“他(老树)拥有山东大汉与生俱来的粗犷,内心却敏感细腻,情感也十分丰富。”有一年,曾泽鲲自己开着车跑遍了广东、陕北和湖南,拍摄了一组让老树大呼“震撼”的作品,再见面时已是风尘仆仆,老树激动地对他说,“我终于把你培养成民工了,我特有成就感!”

凝视的力量

在新闻系的一节摄影课的课间,有两个学生找老树说话。一个是别的学院特意跑来蹭课的,他说自己快毕业了,终于凑齐听满了“财大四大才”的课。另一个则是新闻系的学生,她说刘老师你上课能不能别抽烟。对两个人,老树都只能尴尬地笑笑,他觉得这些年下来,学生跟以前比变化很大。

新校区距离主校区有三十多公里远,所有的课都在这里完成。老树不开车,每天搭地铁往返。早八点上课前,他一般会开一听雪花啤酒,再点一支烟,一来解渴,二来提神。

“摄影这个东西是要去实践的,说是没用的。”老树上课不怎么听上课铃,一口气讲到累,休息一下,再一口气讲到完。理论课后,他给学生们布置了课后实践,用三周的时间拍摄一个自选主题,然后有针对性地讨论。他告诉学生:你们要学会认真凝视。

《私塾大课》

对于这个世界,老树是温柔的,就像他的画。“画画本身并不重要,重要的是学会观察。”经由一幅画的工夫,观察一枝花,老树“在心里认真抚摸”自然的每一个细节,哪怕他相信“自然不会因为你发生任何改变,因为自然太大,你渺若微尘”。

等车时,老树会注意马路上的缝隙,觉得“太好看了!”财大本部篱笆上开得像瀑布一样的蔷薇败了时,他心里会难受好几天。东门门口的爬墙虎,红了、黄了,落了几片叶,老树心里比谁都清楚。“相机让我们同外在世界形成了更加紧密的关系。”他很少写板书,却把“凝视”二字写得大大的。

许多年前,老树也曾把眼睛睁得大大凝视这个社会。他写下了许多激烈的摄影批评,认为纪实摄影完全是关注、表达和观察社会问题性的东西,也寄希望摄影能够真正成为撬动社会的杠杆。然而,在做了很长一段时间之后,老树内心产生了“渺若微尘”式的深深的挫败感。在给一本书作的序言中,老树怀着悲愤的心情写下了《摄影能改变什么?》一文,并给出了颇为悲观的回答。

“所有人都处在痛苦之中,却总有人要仰望星空。”老树在一次演讲中用王尔德的名言解释了自己的现状。

对于个体来说,最大的焦虑是要调整和这个时代的关系。表面上,老树退回到人文画中,纵情山水,天马行空,但实际上,他依然在尝试做出更多有建设性的事情。他不想只是“玩世”,或简单地逃避,“如果你自己不发生变化,那问题依然没有得到解决,大家调侃是为了安顿自身,这是我们中国人特有的方式。这不是环境的问题。”

比如,过去写摄影批评的时候,老树曾经猛烈抨击过风光摄影,如今他重新思考这个问题时,更多地是尝试给出新的答案。为此他做了三件事:约十年前,他在内蒙古组织了一场关于风光摄影的研讨,聚集了许多中外名家,正式开启学术探讨;之后,他又在云南屏楼进一步做了山水调查;不久前,他带领十余名学生前往风光摄影的“重灾区”——黄山,拍摄实验作品。

“所有人一提到黄山,眼前几乎都是差不多的样子,我想知道,风光摄影到底还有没有别的可能。”实验只有一条要求——绝对不能拍成大家都拍的样子。一个多星期后,学生们交出了让老树吃惊的答卷。“山不重要,如何理解它才重要。”老树将关于风光摄影的讨论整理出三万多字,题目就叫《关于一座山》。

在自己的领域里,老树探索着更多的可能。

无非诚恳与自由

诸如此类的尝试,老树几乎每天都在做,用他的话说,是“能干一点,就干一点儿。”目标是什么?老树想了想说:目标就是死掉。许多年来,老树始终被一种巨大的虚无感包围。关于意义本身的追问没有任何意义,也并不存在对生活的热爱,“好多事情你不知道的时候,你会热爱,你明白之后,就再也不热爱了,你看明白了,就穿过去了。”

这几年,老树画画在微博上火了,也招来了不少议论。

“有人看过之后说我还没入门,有人就很愤怒,说他画得很专业,已经在门里面了。

”对于这些,老树早就学会了心止如水。不像一开始,他捡起了扔了十多年的画笔时,内心渴望交流。

“当时开微博,看到有人批评我的诗不好,心里一下子觉得可能遇到高人了。就说,谢谢您的指教,请您就这张画写几句示范一下。”可是之后通常就没了下文。老树的古文底子是叶嘉莹打下的,那一代南开人的老师多半是老辅仁大学毕业的大师。老树写诗时,脑子里最先出来的是合辙押韵的古体诗,为了不让“语言成为壁垒”,老树要在古体诗的基础上再“翻译”成通俗的白话文。

互联网的出现,打开了一扇了解社会的窗。多年来的校园生活相对简单,“不一定更干净,但就是有点不一样。”老树觉得自己对这个时代能有点儿了解,就是因为微博。“一张画下面,会有成千上百的评论,一开始我每条都看,都能看晕了。老话讲人同此心,可我看这么多评论,重样的都少,这对我很震撼。”几年前,老树出了一本书,叫《在江湖》,“你们可能觉得我是在说社会,不是的,我说的就是网络。”

原本,画画只是老树很自我的一点寄托,“因为现实中有所不能,自己活得很小很具体,画里感觉什么都可能,在那里面你可以很大。”人生在世无非进退,老树觉得自己“进”,努力干点儿事儿没干成,那就“退”一步到画画当中。“但我骨子里很清楚,画画是自己哄自己玩,每天把自己灌醉的感觉。现在的年龄,体力和精力都弱了,你还想拎着菜刀出去,还没出门,就让门框给绊倒了,我现在处在这么一个状态,必须对自己有所理解。”

老树有一方印——

“一个地下工作者”

,因为他经常把自己关在没信号的地下室,一下午什么也不做,就满脑子没边儿地想。“那时候我就对自己说四个字,第一个:诚恳,对自己一定要真诚;第二个:自由,内容上一定要自由。无非诚恳与自由。”所以,如今不论人们怎么讨论老树的画和诗,老树自己都是完全不在意的。

“有一天,微博上突然有一个人说,老树既不是没入门,也不是在门里,他穿过去了。”老树觉得这个人比较懂自己。

和其他拥有百万粉丝的意见领袖不一样,无论是做老师,还是画画,老树从来不想引导别人,甚至是极其反感通过暗示驯化他人。“凭什么?”老树的画突然受到追捧的时候,微博每天增加四五万的粉丝,他自己吓了一跳。后来他想,可能大家都太焦虑了,太窝囊,太没意思了,就从他的画里找一乐,

“就好像一群憋坏了的人,突然在我这找到一个厕所,撒泡尿出去,挺轻松。我觉得挺好。”之前博客时代时,老树就说过,“我对博客的定义是,光着屁股满大街跑。”

《大学宿舍》

老树喜欢朱新建,他觉得朱新建的饮食男女中“虚无感很足”。“早年间,朱新建当过矿工,今天下矿,明天能不能上来两说的那种。生命可能瞬间就没了,所以他的虚无感可能由此而来。”死亡的问题也一直萦绕在老树的心头,他曾经写过一篇《死亡让我渐渐平静》,讲述多年来陆续发生在身边的关于死亡的故事。说到底,死是一个不可避免的结果,那么最重要的就是今天。

“我几乎不考虑后天的事,顶多就是明天。如果今天有些事儿因为喝酒耽误了,那就明天把它做完。人生无常,谁知道后天会发生什么。”因此,老树觉得,无论做什么事,先甭管别人认不认,自己要有表达的欲望,这才是最重要的。

画是一种表达,和艺术本身一样,只是一种媒介。和做菜、养孩子、谈恋爱没有什么差别。“在我眼里,并没有艺术这个东西,只是作为一个行当,为了好言说,而肯定它的存在。但从经验来讲,界定在艺术之外的其他,都是有用的、务实的。所有人文学科都是无用之用,只关乎内心。”

“艺术是唯一让人内心柔软的东西”。老树曾在一次演讲中提到,许多年来,他对“成功”二字,始终高度怀疑,他担心年轻人的内心会被成功这一外在的东西引诱出去,然后流浪在路上。

2015年,老树在中央财经大学做了一场关于金钱的展览。展览当天也是招聘日,大厅门口排着一对对等待求职的学生。老树说,在一个只谈钱的大学里讨论金钱的意义,他是故意的,因为这太嘲讽了。策展有一个指向和动机,那就是引发人们思考——金钱到底是什么。

本质上,金钱是一种语言。交流的人不在场时,可以传递信息。比如,苏东坡死了快一千年,因为他的文字还在,相当于他的头脑还在。金钱也是一样,是人类一个不得已的发明。然而,语言本身已经是一个不得已的发明(“都在现场的话没必要说那么多废话”),作为桥梁的金钱却走得更远。金钱本身变成了一堵墙,接近本质的东西却越来越难抵达。

非大有不可以大无,老树很信这一点。“一个人没有钱,没有那么高的根器,是没办法迈过这个坎儿的。”老树很早以前,就因为做出版见过大钱,“当时工资只有两三百块的时候,别人咣当拎了一百万放在你面前。这对我后来影响很大。”假如从现在开始卖画赚钱,过去穷得一塌糊涂,“那我可能要真的在乎别人的看法,说到底,人性是不能够被考验的。”

如今,无论是画画还是教学,老树十之八九都服从自己的内心,用他的话来说,“不负责任的意识很强。”他不再希望通过努力改变什么,但会踏实地去完成一些力所能及的建设,在寻找自身的完满性和具足性的同时,为生长出民国一样的温良,填一把自由的土。

▼

推荐阅读