前不久的一天,上海的丁小姐起床后发现手机上收到两条短信,一条显示她在招商银行预留的手机号被修改了,另一条短信是运营商发来的短信过滤和短信保管业务提示。

收到短信的时间是凌晨,丁小姐感觉不对,

自己那个时间在睡觉,既不可能登陆银行账户修改手机号,也不可能打电话给运营商定制业务。

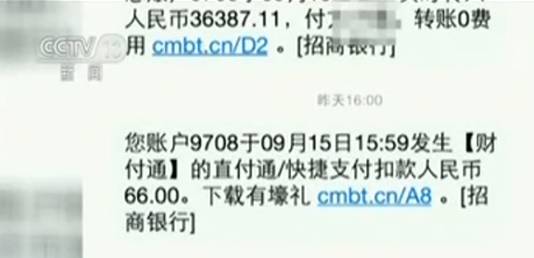

丁小姐赶紧查询自己的招商银行账户,发现自己卡里被清空,

卡里的十万多块钱分成三次被转走了。

丁小姐一下子就蒙了,她告诉记者,她从来没有接到过诈骗电话,也没有回复过任何钓鱼链接,也没有在工作电脑上操作过任何账户信息。

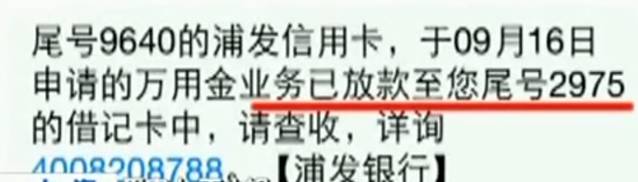

接着还没完,当天早上8点多,丁小姐的浦发银行信用卡也被盗刷了980元,微信账号也被尝试其它手机登录;第二天,丁小姐又收到了短信,有人用她的浦发银行信用卡申请了一笔7万块钱的小额贷款。

丁小姐立刻报警。民警第一时间判断可能是丁小姐的手机点击了带有病毒的木马信息而中毒了,因此被盗取了个人信息,但检查后发现,丁小姐的手机没有中毒,

那么到底是怎么回事?

随着调查的深入,民警掌握了犯罪分子的犯罪手法。

犯罪分子首先雇人编写黑客程序,对手机运营商的网上营业厅这种的服务型网站进行扫描,获取用户登录服务型网站的登陆密码,就获得了手机号和登陆密码的一套组合。

现在大部分人登录网上银行,用的都是手机号和密码。

在得到手机号和密码组合后,犯罪分子会使用一个“撞库”的手法,编写专门的软件,把这些手机号和相匹配的密码逐一登陆各家银行的网站。