转载自:人文清华讲坛(ID:renwen_Tsinghua)

本文为清华心理学教授彭凯平在清华文科沙龙上关于人工智能与人生幸福的分享。

在人工智能加速发展的时代,

人工智能的推广是让人更幸福了还是更焦虑了?

人工智能带给人的体验是否会因职业、教育水平而有所不同?

随着人工智能的发展,

哪些工作是只有人能做而机器不能完成的?

当人类的工作被机器替代时,

人类又如何寻找和获得意义感?

『

主持人语

』

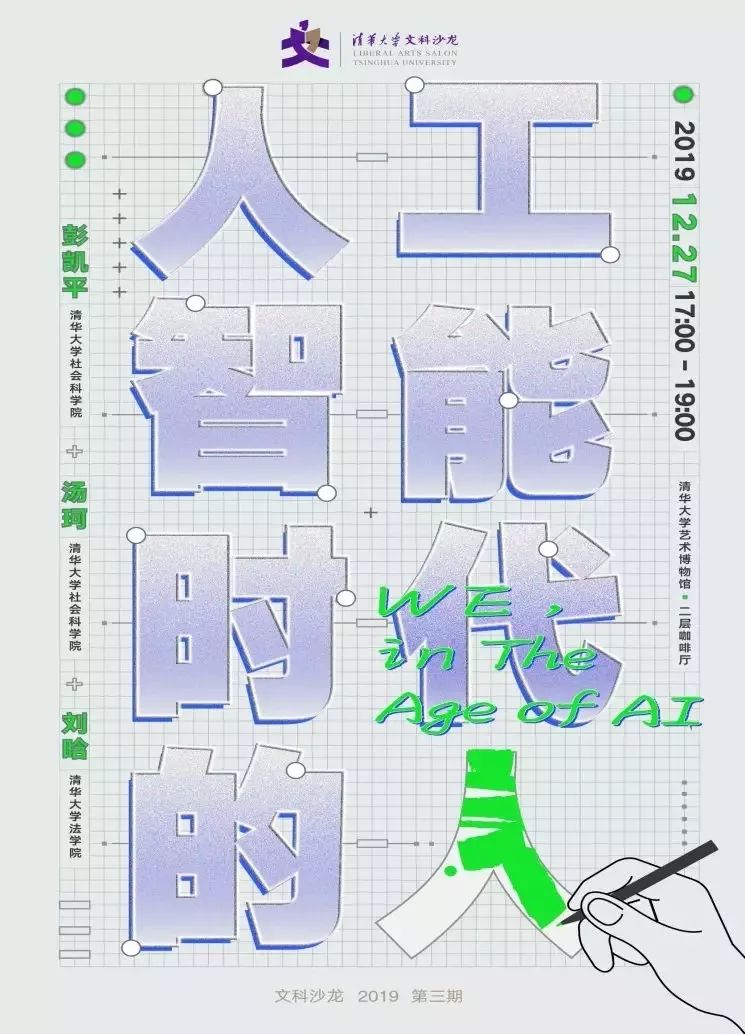

清华大学文科沙龙第三期将以“人工智能时代的人”为主题。

我们邀请社会科学学院心理学系教授彭凯平、社会科学学院经济学研究所教授汤珂、法学院副教授刘晗参与对谈,探究人工智能时代的人如何幸福生活、如何科学决策、如何追寻正义。

今天推出文科沙龙对彭凯平老师的专访,让我们跟随彭老师一起寻觅技术变革时代的意义感和幸福感。

更多精彩内容,欢迎关注第三期文科沙龙。

『

嘉宾简介

』

清华大学社会科学学院院长,清华大学心理学系系主任,心理学教授。

兼任清华大学幸福科技实验室(H+Lab)联合主席,国际积极心理联合会(IPPA)和国际积极教育联盟(lPEN)中国理事。

文科沙龙

:

您在国内一直倡导积极心理学,那么从幸福感的测量上看,人工智能的推广让人更幸福了还是更焦虑了?

彭凯平

:

我们首先要问的问题是,“人工智能时代”现在真的到来了吗?

我理解的人工智能时代应该是:

生活的方方面面都受到人工智能的帮助和影响,人类借助人工智能可以达到我们以前无法实现的才华和智慧,人变得更智能了,比如工业革命就让我们能走得更远、跑得更快了。

从这个意义上讲,虽然一些机器帮助我们解决了很多以前解决不了的问题,但是我们人类现在的智商和之前相比并没有突破性的提高,所以我认为距离人工智能的时代真正到来,还有一段距离。

因此,人类幸福感的变化多大程度上可以被归结为人工智能的推广,没有必然的因果链条。

当然,有很多证据表明,人类的幸福感确实在发生变化,人的生活水平在提高的同时幸福感是没有提升的。

我们看到,近些年来,焦虑症、抑郁症的发生比率在升高,特别表现为一些之前很少受到冲击的人群抑郁症高发,比如年轻女孩群体。

出生在互联网诞生之后的“Z时代”,受到的社会冲击很多来自于社交网络,心理问题较其他年龄段也更为严重。

从微观研究角度看,人工智能引起的焦虑也是非常突出的。

心理学中有一个概念叫“恐怖谷”(Terrify Valley),即随着人工智能能力的增强,人类对它的满意度在不断提高,但当人工智能的程度达到某个阈值,与人具有了相似的人性,让人突然感觉受到威胁的时候,人们对它的满意程度会断崖式下跌。

我认为现在人工智能的发展尚未到达“恐怖谷”的阈值,但是我们可以预见到,未来的焦虑一定会在“恐怖谷”发生。

文科沙龙

:

人工智能带给人的这种体验在不同职业、不同教育水平的人群之间会有所不同吗?

彭凯平

:

技术革命的影响有一个“数字鸿沟”(Digital Divide),说明不是所有行业都受其影响,且影响程度的差异很大。

核心的问题是,不同职业、不同年龄、不同教育水平的人群受益于人工智能技术的程度并非决定了他们幸福感的实现水平。

幸福来源于人际关系、社交技巧、人生意义等等方面。

其实在美国很多科幻电影里,最后拯救了人类的都是穷人,因为中产阶级都被机器化了。

当然这也是美国人的艺术创造,给我们的启示是,不使用人工智能的技术不代表就不能获得幸福,我想这可能是我们心理学家和经济学家或者商人理解的区别。

文科沙龙

:

在一个人工智能机器的工作能力比人更强的时代,哪些工作是只有人能做而机器不能完成的?

彭凯平

:

从上个世纪80年代开始社会科学家就在讨论机器不能完成哪些人的工作。

他们认为只有两个方面,一是复杂沟通能力,因为人的沟通具有弥散性和不确定性,在沟通的语气、情境中传递让人心领神会的信息,带有情绪的、历史背景的、创意性的沟通是机器做不到的;

二是复杂认知能力,比如我们常说的军事指挥官对还未到来的危险的觉察、女人的第六感等等直觉和感悟,在心理学中被称为“黄金直觉”(Golden Instinct),这是机器做不到的。

Daniel Pink提出人有六大能力是机器取代不了的:

审美、意义感、共鸣、幸福感、形象思维和想象力。

我个人认为还有一个很本质的能力也是机器取代不了的,即“憧憬未来的能力”。

机器学习的原理是对过去知识的积累和强大的计算能力,这决定了机器无法产生出其不意的创造力。

在人体中有一个“默认神经系统”,我们现在都没有完全搞清楚它的功能,人在什么都不做的情况下,默认神经系统都能消耗掉20%的养分,因此很多科学家提出这也许是一种“梦想”的能力。

习主席说我们要有“中国梦”,我理解就是中华民族要做未来导向的民族。

在“未来想象能力”这方面,目前尚没有看到人工智能的研发有此方面的设想。

文科沙龙

:

那么当人的工作能被机器所替代的时候,人如何寻找和获得意义感?

彭凯平

:

首先需要澄清的是,意义感不要被神圣化、抽象化和哲学化,每个人都能拥有意义感。

意义感是大脑前额叶产生的灵性、德性和感性。

要获得意义感,我认为需要做到三个方面。

第一是培养同理心,即从别人的角度想问题,理解别人的意图意愿。

比如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”就是一种同理心,阳明心学某种程度上也提倡一种同理心。

第二是发现社会价值。

所有的意义感都不是个体的,是由社会赋予的。

被社会接受、造福大多数人是人最重要的意义感来源,把自己投身于社会的大事业中,意义感就会油然而生。

第三是做自己热爱的事。

亚里士多德讲,弘扬自己的天赋,做自己喜欢的事情是一种意义发现的过程。

意义感是我们中华文化中一个核心的问题。

北宋理学家周敦颐讨论“孔颜乐处,乐在何处”的问题归根结底就是对意义感的追寻。

“一箪食,一瓢饮”,“人不堪其忧,回也不改其乐”,就在于他找到了生命的意义。

当然每个人的意义感不一样,对于大字不识的老太太,儿孙绕膝就是一种意义感。

意义感不是一个高阶的追求,只取决于你想不想得到、愿不愿意去追寻自己的意义。

文科沙龙

:

现在人工智能与社会科学研究的结合也日益紧密,您认为在这一学科交汇点上还有哪些前沿课题需要探索?

彭凯平

:

人工智能对我们社会科学的影响,第一大突出贡献就是产生了一些新问题,值得研究者去探索。

第二是提供了一些手段,辅助我们完成过去无法进行的研究,比如虚拟社会场景。

社会科学永远是和社会紧密结合的,既然人工智能成为社会中很重要的话题,社会科学学者就必须去研究它,机器在模仿我们,我们也在赶超机器,人工智能离不开社会科学,社会科学也离不开人工智能。

离开社会科学的人工智能会是失意的。

人工智能的发展一定要学习社会科学的知识:

心理学帮助了解人的心智,社会学帮助了解人的社会属性,政治学了解人群的互动,经济学了解资源与人欲的匹配……社会科学的每一个分支在人工智能的研究中都有意义。

现在的人工智能开发更多是计算机、数学和商业运作,我认为是有一定的宣传目的在里面的,清华发展人工智能应该让社会科学家也参与进来,以提供新的思考问题的角度和思路。

——

END

——