针对大湾区的范围和空间形态,最近有很多研究,也形成了一些不同的观点,我这里主要做一个简单的梳理,方便大家讨论。

第一种观点是“层级划分法”。

由核心层、外围层、辐射层构成三个层级。其中,核心层就是“9+2”,再往外围扩展,把河源、汕尾拉进来,辐射层就是泛珠三角区域。

第二种观点是“轴线划分法”。

划分为中轴、东轴、西轴三个轴线。中轴主要是香港、深圳、广州,东轴主要是惠州、河源、汕尾,西轴涉及澳门、珠海、中山等。

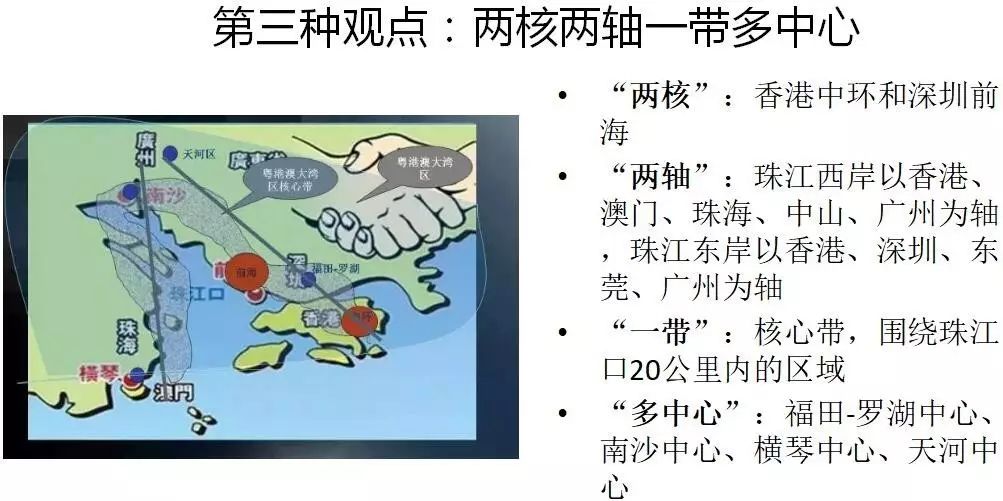

第三种观点是“核轴划分法”。

划分为“两核两轴一带多中心”。“两核”主要是香港中环和深圳前海,强调深港以及金融核心。“两轴”是珠江西岸和东岸的两轴。“一带”也是围绕着核心。“多中心”涉及福田、罗湖、南沙、横琴、天河。这种划分方式主要体现了深港以及三个自贸区在其中的作用。

第四种观点是“核区湾划分法”。

划分为“三核三区三湾”。“三核”主要讲的是深港、广佛和珠澳,三核延伸形成了“三区”,“三湾”主要是围绕湾区的15公里、30公里、50公里等空间,基本上是按照一个都市圈的划分进行的。

从上面不同的空间形态划分的方法来看,涉及的范围都相差不大,不同的是空间的功能和城市形态。由此引发了我对以下两个问题的思考:

1、这个大湾区究竟是按照一个一个城市去规划,然后加在一起就叫“城市群”,还是按照有相互联系的都市群来规划?

这涉及到用什么思维、方法规划的问题,是按照行政区划的思维来规划,还是打破行政区划、按照大都市发展的规律去进行规划。国内在建设城市群的时候往往以行政区为主导,容易忽视都市群的“有机增长”。

2、大湾区中谁是“龙头”,还是就不应该再去强调“龙头”?

我认为,现在的城市空间形态都强调网络化、多中心。在互联网时代,区域网络都是多中心,争论谁是龙头、谁是中心没有太大的意义。当前,粤港澳大湾区规划最重要的是怎么打破行政阻隔和跨境分隔,让湾区内实现要素的自由流动、基础设施的互联互通,按照大都市群的发展规律,布局不同的城市功能和产业分工。