不论是在“兼容并包”的北大求学; 还是进入“精英荟萃”的德国慕尼黑工业大学深造; 抑或是选择“自强不息”的清华开展研究,在近二十年的时间里,

焦雷老师

始终在工作中保持严谨认真,沉下心来做基础研究,用最“考究”的态度对待每一个问题、每一次实验和每一位学生。他真心希望我国能够为更多青年学者提供稳定的科研经费支持,为整个科研群体提供一个“不焦虑不浮躁”的科研氛围和评价体系;希望有更多的学生能够坚持做问题导向的科学研究,通过研究来揭示科学中的本质问题。

毋庸置疑, 过去二十年的确是我国整体科研实力“高速发展和提升”的关键二十年,但现有的科研环境和评价体制也确实存在很多亟待改进和提高的地方。对于庞大的青年科研工作者群体,更加包容的环境和优化体系尤为重要。近期热议的教育部科技部“破四唯”举措就是一个好的起点和初衷,我们希望,这些举措能够助力科学研究早日回归“科研探索”本身,让科研可以做到淡定而从容。

本期栏目对话清华大学焦雷副教授,带您近距离了解其人其事。

2001 年进入北京大学学习化学,2005 年毕业后进入北京大学化学与分子工程学院攻读博士学位,2010 年毕业后进入慕尼黑工业大学化学系进行博士后研究,2013 年底回国加入清华大学基础分子科学中心开展独立研究工作。研究方向为有机合成化学与物理有机化学,致力于将物理有机化学方法应用于有机反应的机理研究,关注化学转化中的基本科学问题,以理性思维解决有机合成中具有挑战性的问题。目前的主要研究领域为自由基化学、金属有机化学与天然产物的全合成。曾获得包括“Thieme Chemistry Journals Award”(2014)、“求是杰出青年学者奖”(2015)、“中国化学会-物理有机化学新人奖”(2017)等在内的多个荣誉及奖项。

您目前的主要研究方向包括自由基化学、金属有机化学与天然产物的全合成等方面,能否跟我们介绍一下您课题组在这些研究方向取得的一些突破或成果?

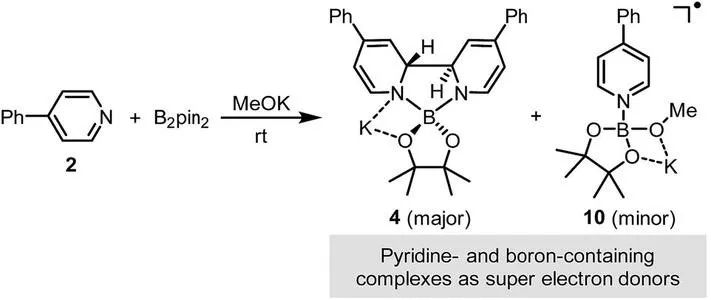

我们课题组的研究思路是希望通过对反应机理的深入研究和理解,来理性设计新反应、新催化剂,或者对已知反应体系进行改进。目前我们课题组较为系统的工作是发展了联硼酸酯-吡啶-碱反应体系,通过反应机理研究阐明了其中的新型关键反应中间体N-硼基吡啶负离子,并基于这一机理信息发展了多个电子转移引发的自由基硼基化新反应。这些工作发现了一种新的吡啶参与的有机小分子催化模式,并扩展了这一反应模式在有机合成中的应用。在这个方向上我们课题组的代表性工作总结在下面的几篇论文中:

(1)反应体系的发现:

Pyridine-Catalyzed Radical Borylation of Aryl Halides (

J. Am. Chem. Soc

. 2017, 139, 607).

(2)对反应体系的深入机理研究和吡啶催化模式的阐明

(这一系列工作中最重要的研究论文):Super Electron Donors Derived from Diboron (

Chem. Sci.

2018, 9, 2711).

|

▲

|

Fig 1. 反应体系中的有机强电子给体(

Chem. Sci

. 2018, 9, 2711)

|

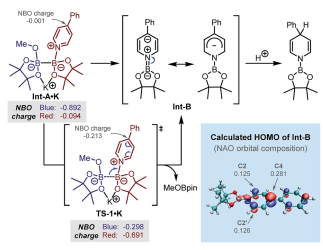

(3)基于机理认知发展出的系列合成反应:

(a) Visible-Light-Induced Organocatalytic Borylation of Aryl Chlorides (

J. Am. Chem. Soc

. 2019, 141, 9124).

(b) Photoinduced Radical Borylation of Alkyl Bromides Catalyzed by 4‐Phenylpyridine (

Angew. Chem. Int. Ed

. 2020, 59, 2095).

(c) An Umpolung Approach to the Hydroboration of Pyridines: A Novel and Efficient Synthesis of N-H 1,4-Dihydropyridines (

Chem. Sci

. 2020, 11, 742).

|

▲

|

Fig 2. 通过 DFT计算阐明的反应机制 (

Chem. Sci

. 2020, 11, 742)

|

总而言之,在机理研究的指导或启发下,发展具有普遍意义的新反应模式,并以其为中心扩展出更多有趣、高效的合成反应,将是我们课题组长期的工作目标和研究方向。

您自身在求学和独立科研期间都获得过不少奖项,包括“罗氏化学创新奖”“求是杰出青年学者奖”等,您觉得国内青年科学家们在奋斗的进程中最需要什么样的支持或机会?

在我求学和独立科研期间,获得过一些奖项,我非常感谢这些奖项对我的鼓励和支持。但我觉得现阶段青年科学家在成长过程中最需要的并不是设置更多的奖项来奖励小部分人,而是两件更重要更具普遍意义的事情:持续稳定的经费支持和淡定不浮躁的评价氛围。

我们这一学科大部分人都在做基础研究,经费主要来自于国家各科研管理部门的纵向科研经费。目前国家出台了很多人才计划,结合各单位的支持政策,优秀青年学者可以获得较好的科研启动条件和启动经费。而在启动期(一般为 3 年)结束之后,在国家层面和科研单位层面都缺乏支持力度与启动期相仿的普惠性长期稳定支持政策,青年学者维持科研活动普遍需要依赖申请高度竞争性但资助率有限的基金。这固然有国家经费预算的限制,然而青年学者恰恰在这一阶段进入了重要的发展期,是最需要持续稳定支持的。因此我觉得能够在机制上为愿意做事、有能力做事的青年学者提供一定程度的普惠性稳定支持(例如对 PI 的稳定支持与竞争性经费各占一定比例,而不让大家全部依赖竞争性经费),将为青年学者提供更好的成长环境。

此外,我觉得要使青年学者在学术道路上健康成长与发展,一个更淡定、不浮躁的评价氛围尤其重要。目前国家科研管理部门已出台了多项政策对现有的科研评价体制进行改革,以期打破长期以来形成的以论文为导向的评价方式。然而,我感觉目前我们青年学者对目前评价氛围的焦虑感并未消失,大家仍然将注意力集中在各种可以定量比较的成果上——比如论文的发表期刊、发表篇数、引用数据,这一点从大量被“祝贺”、“点赞”占据而鲜有学术讨论和争鸣的学术微信群就可窥见一斑。要使青年学者专注于学术本身,需要环境的引导;一个淡定不浮躁的评价氛围,是对青年学者治学态度的最好引导。目前学术界在向这一方向努力,但仍有很长的路要走。使评估者普遍能够基于科学成果做评价,而不以成果发表的数量和档次作为主要评估标准;在评价过程中鼓励和尊重不同意见的存在,综合判断而不采取“一票否决”式的评判;使青年学者感受到自己的科研成果无论以何种方式呈现,其科学价值都能够受到同样的认可和尊重,正是如我这样的青年学者所期望的。

在研究生的选择和培养过程中,您的标准是什么?您会着重锻炼学生哪些方面的能力?

在研究生选择,也就是招生考核的过程中,我主要重学生两方面的素质和能力:一是具有扎实的基础知识,二是具有分析解决问题的能力。前者取决于学生在本科阶段接受的培养和教育水平及其自身的学习能力和学习习惯,我们在招生时一般通过笔试和面试提问的形式进行考察;后者是学生在求学阶段养成的一些综合能力,甚至和个人的性格紧密相关。这一能力对研究生在求学阶段能否顺利开展研究工作具有决定性作用,但说实话很难在笔试和面试阶段完全考察出来。我一般邀请有意选择我课题组的同学在正式的笔试和面试之前来我课题组里做个交流活动,尤其是和课题组里的同学进行交流,之后通过这个过程中形成的印象并综合课题组内同学对候选人的评价来进行综合评估。

在研究生的培养过程中,我总是和我的学生讲,我们的博士毕业标准是“达到独立开展科学研究工作的能力”,培养过程中的一切活动都是为这个目标服务。具体来说,我更注重在三个方面锻炼学生:

(1)独立思考和分析问题的能力

——在研究中遇到的具体问题需要能够提出自己的解决方案,评估其合理性并付诸实施,分析结果以进一步调整和优化后续研究内容;

(2)从大局思考的能力

——不能将视野仅局限于自己所做的具体研究项目,而是要经常积极思考自己的研究项目和所在研究领域的关联,弄清如何选择和设计具体的研究项目解决研究领域内前沿科学问题;

(3)高品位做事的能力

——做研究不能因为追求表观效率而陷入“高效低质”的状态,在科研过程中将一件件常规工作都按照标准做到最高质量,不打折扣不糊弄,才能真正获得最高的科研效率。

在实际培养过程中,由于种种现实的原因(例如当前重成果、轻过程的评价氛围),坚持这些标准并不那么容易。我也是在这个过程中不断学习、思考和调整,希望在今后能够找到更适应于现阶段研究生成长和发展的培养标准和思路。

如果没有选择科研,您最希望从事的职业或者工作是什么?

我对美食很感兴趣,在闲暇时间经常会关注美食节目、和家人同事好友品尝美味、共同探讨美食的做法。烹饪与科研类似,都是需要一个创造性的过程,其中包括了很多新鲜的元素,包含了变化的无限可能。如果没有做科研,我想,做一名厨师或美食家也是一个不错的选择。

英国皇家化学会作为历史最悠久的化学学术团体,一直致力于推动化学科学的卓越发展。为了进一步加强与中国化学及相关领域知名学者的互动,“RSC 英国皇家化学会”微信公众号特推出《导师零距离》栏目,希望借此栏目分享导师科研道路上的宝贵经验和经历、促进最新科研成果的推广和学术交流,并帮助愿意投身化学科研的学生更好地了解导师们的风采。

关于焦雷副教授更多信息,请点击“

阅读原

文

”查看