来源:廉政瞭望。转载用作学习。原标题:

曹操,司隶校尉;司马懿,御史中丞;西门庆,山东提刑所千户;林如海,巡盐御史……四大名著中这些熟悉的角色,居然都有一个共同的身份——监察官。

两千多年的封建监察史,官名众多,制度浩繁,很难一笔写全。恰好国人爱看的四大名著主要讲述的,就是汉唐宋清故事,正是监察制度发展历史上较有代表性的时期,不妨以此观史。

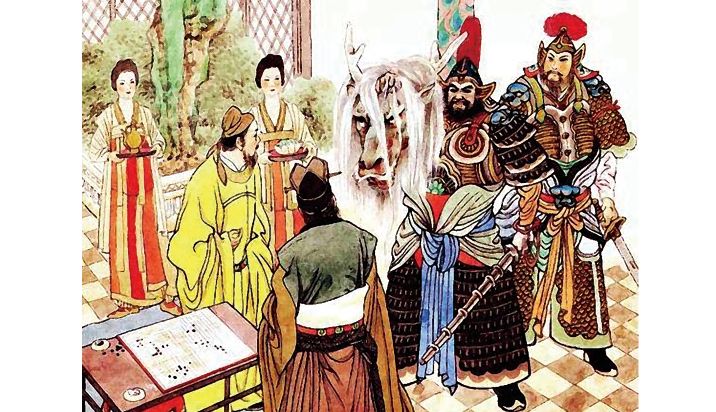

《三国演义》里有一起官员武斗的事件,督邮遭到张飞(历史上为刘备)一顿暴打。这督邮也真够倒霉的,一部64万字的《三国演义》,罗贯中居然连个名字都懒得给他起。

世界上没有无缘无故的暴打,小说给出的原因是督邮索贿。但其实在《三国志》上却写得明明白白,“督邮以公事到县,先主求谒,不通,直入缚督邮,杖二百,解绶系其颈着马柳,弃官亡命”。

结合两本书,我们不妨来捋一捋。刘备到安喜县才4个月不到,朝廷就降诏,要派人查虚报军功的人,刘玄德刚好就在这个名单上。如果刘备剿黄巾军出了力,为何要疑惑担心?

我们可以在鱼豢《典略》中找到更详尽的答案,安喜县是“黄患”未除尽的地方之一,刘备打了上级监察官,心里还是害怕,只能开溜。

督邮这个官职的设置,按秦朝郡县制,中央直接管郡,对郡守廉洁行为的考察,是由监郡御史来负责的,归御史大夫统管。当时全国有36郡,这种一竿子插到底的模式还不算太吃力,但到了西汉,已经接近百数郡国。

汉武帝时,就想了个办法,除首都附近,全国分为13个部,每部刺史一人,专门对所辖郡国主官的来回督察。此后唐朝十五道采访使、明代的十三道巡按,莫不继承此制。

不过,郡下的县,却让刺史鞭长莫及。数量太多了,比如诸葛亮原籍所在的琅琊郡,就有50个县。朝廷想了新招,每郡分若干部,各设一督邮,代表郡太守督察县乡。东晋的陶渊明当彭泽县令时,就受到过督邮的诘难。

到了南北朝乱世,各个政权为了安置官员,州县数量大肆扩张,从西晋初年的181个变成了北周时期的600多个。同时,每个郡也变小了,只管十多个县,太守腾出精力管县了,换句话说,就是插手了督邮的业务,督邮的监察功能就逐渐淡化,退出历史舞台只是时间问题。

《西游记》里有一起官场舞弊的案件,说的是泾河龙王一纸诉状,把唐太宗告到了阴曹地府。阴司判官崔钰,为了讨好皇帝,悄悄虚增了太宗的二十年阳寿。

四大名著除了《红楼梦》外,另三本书均是来自前人传奇、话本。《西游记》就有个老版本,说事成之后,崔钰也跟着还阳,换来了蒲州刺史兼河北廿四州采访使的职务。

州刺史在唐代有多重要呢?早在太宗朝,这个精力旺盛的皇帝把刺史的名字和政绩写在屏风上,随时考察任用。甚至刺史离京时,他还要进行集体谈话。

当然,唐代的刺史和汉朝有很大区别,唐朝的一级行政区为道,州在道管辖之下,州刺史的地位大概与汉朝的郡太守相当,实际上行使的也是地方行政权力。

为了避免对更低层级的官员监督乏力,唐代按照汉朝督邮的职能,设立了录事参军一职,俗称“纠曹”,七品到九品不等,用于监察州内设机构负责人和各县县令。杜甫就写过一首《送韦讽上阆州录事参军》,赞道“当令豪夺吏,自此无颜色”。

理论上,录事参军对州刺史也负有同体监督责任,但现实中很难做到。为了对州刺史进行管理,朝廷有不常设的高一级地方监察官——采访处置使。崔钰所任的河北廿四州采访使,直接对24州刺史的进行监察,还可以对涉嫌贪赃枉法的县令,进行提级监察。

在中央,谏官制度发展了起来,职在讽议左右,以匡人君。御史台得到提升,获得了审判权,并可同刑部、大理寺一起“三司推事”。武则天时,来俊臣被提拔为台长(左台御史中丞),成为大唐百官的噩梦。一次摊上狄仁杰的信访,他兴致勃勃要立案,幸好狄仁杰被武则天保了下来。因为冤案办得太多,御史台一度风评并不好。

但总体来说,御史台的运转还是很正常的,下设台院、殿院、察院,地方的监察官们名义上归察院管理。所有揭发投诉的词状,都呈投到御史台衙门,由御史集中加以审阅。初核之后,以“闻风访知”的名义,正式提出弹劾或纠举。

《水浒传》里有多起军官殴打百姓事件。其中之一的当事人就是鲁智深,算是一条响当当的好汉。且看他一脚踏住郑屠胸脯,提着那醋钵儿大小的拳头说:“洒家始投的老种经略相公(种师道),做到关西五路廉访使,也不枉了叫做‘镇关西’!”

廉访使里面有个廉字,是不是监察官呢?还真是,这是设在大军区里面的监察官,前身是过去的走马使。虽然对关西五路廉访使到底是鲁智深自称还是种师道,历来有两种争论,但毫无疑问的都是在唬人。

作为皇帝亲信和耳目的廉访使,显然不是区区一个提辖能胜任的。而种师道为边关大将,刚好就是被监察的对象。

历朝历代,宋朝被公认为集监察制度大成,存在一个特别庞大的体系。里面最核心的就是监司,可以对本路内州县官员进行全面监察,给出结论,影响到官员升迁。

简单说,宋代的路(类似今天的省)不设最高行政长官,而是诸司并立,其中的转运司、提点刑狱司和提举司均有监察职能,也被合称为监司。转运司是杯酒释兵权时,为了分割节度使权力而常设,主要监督地方财政和官员个人,《水浒传》里的梁中书在历史上的原型梁子美,就是河北都转运使。

由于转运司权力太大,司马光甚至认为具备了汉朝刺史的职能,皇帝也开始担心了。加之天下太平,刑讼增多,就分设了提点刑狱司。这个司的职能听名字就很容易理解,举劾在刑狱方面失职的州府官员。大家熟悉的大宋提刑官宋慈,就曾四任提点刑狱司。值得讽刺的是,《金瓶梅》中西门庆贿赂蔡京捐来的官,就是个副提刑,凡刑狱官司,清河县令对其惟命是从。

至于提举司,创置于王安石改革的热潮之中,时兴时废。王安石“欲力成新法”奏请设置,主管民常赋与州县酒税之课之外的财利,相当于再次分了转运司一杯羹。

宋代监察制度之所以得到后世褒扬,除了完善的机构,更难得的是,还有相互监督的制度设计,即监司互察法。宋神宗时的广南西路提举常平等事刘谊超标建官衙,当地的转运使、判官等7人因为此事失察,被罚铜二十斤。到宋徽宗时,还颁布了让监司之间交叉考核下属,防止人为拔高属官的政绩。

为了防止监司长期在地方形成自己关系网,朝廷还设置了鲁达口中提到的廉访司、察访司等派出机构,在现有框架上建立起了无所不包的惩防体系,文官们想伸手,自有几道预防腐败的保护机制起作用。