近代中国革命最核心的问题是什么?

农民。

由于中国农村经济日趋衰败,农民生活困苦不堪,往往要卖儿鬻女才能吃上一口饱饭。

孙中山曾说,“农民若不参加革命,是革命便无基础”。

国民党第二次全国代表大会在宣言中也说“中国的国民革命即是农民革命”, 照这样看来,农民过不上好日子,大家都别想岁月静好。

这句话仿佛一语成谶,国民党建政之后,在处理农民问题上完全落于共产党的下风,这导致它最后在大陆的失败。

▲

1923年12月,孙中山、宋庆龄在岭南大学

▲

1923年12月,孙中山、宋庆龄在岭南大学

01

乡绅的变异

25年前,美国历史学家杜赞奇在其成名作《从民族国家拯救历史:民族主义话语与中国现代史研究》中,借用了人类学中的“内卷化”这一概念,提出了“国家政权建设内卷化” 这一研究历史问题的新视角。

所谓国家政权的内卷化,就是指国家机构不是靠提高旧有或新增机构的效益,而是靠复制或扩大旧有的国家与社会关系,来扩大其行政职能。它的具体体现形式,就是政权的正式机构与非正式机构同步增长,正式国家政权尽管可以利用非正式机构,但始终无法控制它们。

很不幸,在国民政府统治时期的农村,就出现这种国家政权的内卷化。

国民党定都南京后,中国在形式上完成了统一。随着国家政权的深入,加深了农村领袖与群众间的分裂。这些农村领袖原来多是旧式乡绅,他们面对来自国家和群众两面的压力,有的选择投靠依赖国家的暴力来驾驭群众,有的则选择让位,给予不肖之徒乘虚而入之机,造成农村领袖的“痞化“。

这种“痞化“的农村领袖,就是我们历史教科书里讲的”土豪劣绅“。

▲

《让子弹飞》中的黄四郎,典型的土豪劣绅

▲

《让子弹飞》中的黄四郎,典型的土豪劣绅

本来,自明清以来,乡绅主要都是一些退休的官员,以及持有功名却当不上官的读书人。他们没有参政的法定权力,但在现实中,由于"王权止于县政",使得乡村基层地方留下了大量的空白区域,乡村绅士就正好填补了这个空白,行使一定的管理权。学者熊培云在《一个村庄的中国》中认为,乡绅这个群体在中国传统社会,是体制内权力与中国社会基层的“连接器”、“缓冲带”。绅士阶层深受儒家伦理价值的影响,因而解释社会规范、传播道德文化、兴办教育事业成了这一阶层的基本任务。他们往往知书达理,品德高尚,自觉维护乡村社会的公平公正,所以很多乡绅也被称为“乡贤”。

那么,好好的”乡贤“怎么就变成了“土豪劣绅“?

主要是因为科举制的废除。

1905年,光绪帝下诏废除科举制。至此,读书—功名—入仕之路完全被关闭了,乡村不再产生士人,也就无法产生乡绅阶层。而原有的乡绅,也因为政府难以再用儒家道统控制社会,导致官绅的合作走到了终点。

同时,在废除科举后,学校制度改变,农村读书人潮涌离乡,知识分子不愿回乡服务,以致农村领导无人。大家想想,毛泽东是不是离开家乡湘潭去湖南省会长沙念师范去了?毕业后也没有回到湘潭;蒋介石是不是离开家乡奉化去日本读士官学校去了?毕业后也没有回到奉化;鲁迅是不是离开家乡绍兴去日本学医去了?毕业后也没有回到绍兴,而是去北京买四合院住下了。

这样的例子,在清末民初比比皆是。这就说明,早在民国初年,大批的乡绅就已经让位,而且他们不是由于国家的勒索压迫,而是出于自身前途利益的考量,才离开农村。

由于大部分乡村精英都竭力逃避担任乡村公职,使得乡村政权自然而然的就落入那些贪求名利、品德低下的“政客”手中,也就是所谓的“土豪劣绅“。

这些土豪劣绅良心大大的坏,总是在乡村里欺男霸女,横行无忌。这导致中国的乡村不但经济生态破败不堪,政治生态也恶劣的令人发指。

不解决土豪劣绅的问题,农民就永远别想翻身。毛泽东在1927年撰写的《湖南农民运动考察报告》中把这个逻辑链条捋的最顺,”农民有了组织之后,第一个行动,便是从政治上把地主阶级特别是土豪劣绅的威风打下去,即是从农村的社会地位上把地主权力打下去,把农民权力长上来。这是一个极严重极紧要的斗争。这个斗争是第二时期即革命时期的中心斗争。这个斗争不胜利,一切减租减息,要求土地及其他生产手段等等的经济斗争决无胜利之可能“。

02

失败的农会

1924年1月,国民党一大在广州举行,确立联俄、联共、扶助农工的三大政策,此后,农民运动便随著国民党势力的快速扩张而推进,农会组织有如雨后春笋般蓬勃发展。只用了三年时间,农会组织就从广东一省扩张到十七个省区,农会会员总额高达千万,其中包括广东、湖南、湖北、江西、河南五省更已成立正式的省农民协会组织。

1927年3月底,中华全国农民协会临时执行委员会组织成立,推定邓演达为宣传部长、毛泽东为组织部长、彭湃为秘书长,宣告协会将领导全国农民与一切帝国主义及封建阶级作最后之斗争。

不过,各级农民协会虽然发展迅速,但是从一开始就产生了种种问题,其中最严重的就是所谓的土豪劣绅等不良份子混入农会,以江西省第一次全省农民代表大会为例,在42县135位代表中,查出共有29位代表资格有问题。修水县代表刘之干、刘懋猷二人,不但是当地的土豪劣绅,还用压迫当地农民的手段取得代表资格。

这些土豪劣绅,”每每假借农民协会名义,作出种种妨碍大多数农民利益及农民协会名誉之事实”,让人很头疼。

土豪劣绅混迹其中,使得基层的农运干部无法有效的领导农民群众。正如《江西农民运动概况》的报告中所说,“有的地方每每因为能力不足、或观察不清,把农民组织都流到土豪劣绅手上,以致造成革命的障碍。”况且,本来国民党没有足够多的干部可以深入基层,去领导当时数量庞大的基层农会会员。”县协在我们手里,区农协有我们的同志,乡农协没有人。我们的命令,只能到区,不能到乡,是一个不好的现象“。

以广东省为例

,1926 年 7 月间,中共中央就指出,党组织的发展无法跟进当地农运的快速发展,干部不敷分配的结果导致党无法充分指挥广东农民运动。”广东有八十万有组织的农民,分配在六十多县,而我们有支部组织的地方,不到二十个县,人数不过六百,所以现在在客观环境下面,农民本身表现弱点,我们党不能指导,长此以往,农运将来必发生很大的危险,这个危险必定归到党的本身来。”

由于当时负责农运的主要干部大都为共产党员,共产党对农运尚且有指挥不动的问题,可以想见国民党的问题更为严重。国共两党在短期内都无法解决干部人数不足的问题,于是,国民党想出来一个补救方法,就是派出中央党部农民部的特派员到各地了解实情,协助指导当地农民运动的发展。

这些特派员良莠不齐,有的尽职尽责,有的敷衍了事,虚与委蛇。但即使是那些尽职尽责的特派员,也完全无法完成自己的任务。因为在当时的中国乡村,还没有实现村村通。交通上的隔绝,使得特派员要全面深入所有乡村展开工作,简直就是天方夜谭。这也可以部分解释,为什么特派员大部分都没办法完成调查表册。

而且,

特派员人数稀少,每个省区最多分配不超过三名

。三个人就想深入广大人民群众,就像是把几滴墨水滴进一个大池塘,瞬间就不见踪影。人单势孤的特派员,根本无法与各个县以下的农会组织直接接触,自然也就无法真正领导这些地方农会组织。

国民党的干部无法深入基层,土豪劣绅自然可以尽情的破坏农民运动。1927 年 1 月份,湖南省省农会就曾颁布第二十六号训令,指出这种危险的现象:

最近潜伏危机将待爆发,就是地痞流氓有纷纷混入下级农协的趋势。这些不良份子最易受土豪劣绅和一切反动派勾结嗾使,从中捣乱。近来本会接到各处报告,各地方区农协不服县农协指挥,乡农协不服区农协指挥,各自为政不相统属现象,这是地痞流氓混入各级协会所发生之恶果。还有更险恶的,他们借著打一二土豪劣绅,以取得幼稚的少数农民的信仰,要强奸真实农民的意见,横行乡曲,任意指认为土豪劣绅,而乘机渔利或借报私嫌。这种情形,假使任其蔓延,不早加扑灭,必引起一般乡民的误会。许多正派绅士,从前对于农民的善意,也到不能保持。一方面更给贪官污吏、 土豪劣绅、一切反动派以极大造谣中伤的口实,而形成反动势力的联合。这样一来,于农运前途实不堪设想。

国民党始终无法解决这个问题,自然就使广大农民对国民党非常失望。国民党与农民之间渐行渐远,为国民党丧失人心埋下了伏笔。

▲

土豪劣绅的代表黄世仁

▲

土豪劣绅的代表黄世仁

03

农民的失望

蒋介石定鼎中原之后,在中国建立起第一个系统地运用税收、国债等现代财政手段,实现财政“现代化”的政府,跟清政府和北洋政府比起来,这无疑是一个巨大的进步。

然而,讽刺的是,国民政府征收财税的主要方式,仍然继承北洋军阀政府的摊派勒抽与乱发公债票券等“苛捐杂税"的模式来筹得款项。据江苏省立教育学院的调查,在江苏一地,田赋附加税普遍超过正税,灌云、海门两县甚至超过二十倍至二十六倍。各种摊派名目繁多,如崇明县,竟达二十三种之多。

正如陈翰笙所说,在当时的中国,”与其说赋税是公家财政的基本,毋宁说它是公开掠夺的代名“。行政院农村复兴委员会在1933年11月的报告中,也不得不承认,苛捐杂税是导致”农村破产,工商凋敝“的根源。

国民政府为什么要征收这么多”苛捐杂税“?

因为没钱啊!

国军打军阀要钱,打红军要钱,为将来打日本人,整军备战也需要钱。再加上各种天灾,各种人祸,处处都需要钱。可当时的中国贫困落后,按照正常的税收标准,根本就是杯水车薪,于事无补。

当时国民政府穷到什么程

度

?

1932年淞沪之战,十九路军和中央军的将领都纷纷抱怨缺乏弹药,快要山穷水尽。蒋介石没办法,国库比自己的脸还干净,只有恳求自己的大舅子,财政部长宋子文设法筹款。宋子文只得去找上海的银行团,软磨硬泡,才勉强凑了一点钱给蒋介石救急。

因此,

不征收苛捐杂税,国民政府就得散伙走人,各找各妈。

然而,琳琅满目的苛捐杂税,恰恰证明国民政府与它所推翻的军阀政府,在压榨百姓上如出一辙。

▲

贫困农民杨白劳

▲

贫困农民杨白劳

另外,从革命党迅速转变为执政党的国民党,一时还无力构建完整性的行政体系,培养整齐优秀的官僚人员。这就使得它征收钱粮的方式依然还是北洋军阀那一套,还是靠旧式”掮客“,即土豪劣绅来代理包办。结果,不但他们不用出粮,并且还中饱私囊。而贫困的农民,则被一律硬派粮钱,否则就拘捕监禁。

1936年5月,黄炎培谈到他在四川的见闻说,四川“苛捐杂税,横征暴敛,事事出人意外,从成都至嘉定三百几十里地,通过商品,节节抽税,多至四十四道。田赋一年须征十几年,有征到民国一百年的。……到今川北一带,吃草根树皮。不足,吃泥土。泥土吃不了,吃死尸。最近见之报纸,竟吃活人了。”可见四川农民苦到什么程度。

即使在首都南京附近,农村的情况也没有好转,根据1936年的一项调查显示,“江苏宝山较大的地主,近十年来乘机将地租提高了二分之一。近上海市的大场、杨行等乡,甚至有提高一二倍的。江都一带的永佃田,租额本很轻,近年各田主多主张永佃农与普通佃农一样看待,勒令加租。”

广大农民在失望、怨恨、愤懑中,肯定想,你跟北洋军阀到底有什么区别?

于是,很多地方的农民开始抗捐抗债,甚至有些地区的国民党党部农协也奋起反抗。在广大农民眼里,国民政府已经成为自己的敌人。

在争取农民这方面,共产党打土豪、分田地之类的政策显然更有吸引力,国民党从建政之初就已经处于劣势。

▲

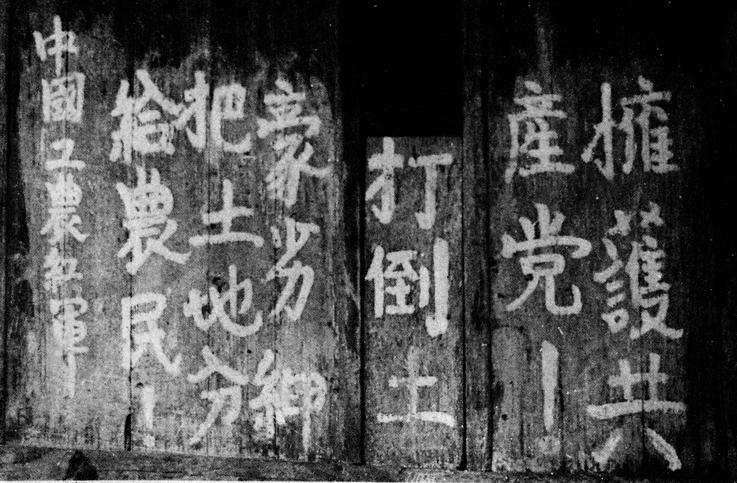

红军的宣传标语

▲

红军的宣传标语

04

农村政权的内卷

建政之初,南京国民政府在乡村设置的行政编制为:村有村公所,设村里长和村监察委员会;村下为闾,设闾长;闾下为邻,设邻长。其中,村里长直接管理村庄事务。

1934年底,国民政府在全国推行保甲制,规定:“保甲的编组,以户为单位,户设户长,十户为甲,设甲长。十甲为保,设保长。”保长为一村之长

。保甲长人选规定为“推选”,但规定“无恒产者”不得推选为保甲长,这就断绝了广大农民,尤其是贫民被推选的资格。

保甲制是作为传统乡里制度的一部分,起源于北宋的王安石变法,后被明、清封建统治者所承续。这是一种君主专制统治者利用宗法制度,以“联保相劝”、“连坐相纠”的方式在乡村社会推行的一种政治强控管理体制。这种管理体制可能适用于古代,但是在20世纪的中国,却还继续使用,可见国民党在制度创新上的乏力。推行保甲制,其实就可以看做是内卷化,即永远在低层次自我重复。

与此同时,合作社配合保甲制一同展开。国民党与共产党一样,都认为农村的中心问题是土地问题。为了让耕者有其田,共产党采用的方法是土地改革,而国民党采用的方法则是土地的整理经营。蒋介石自诩,这种方法可以避免阶级斗争,和平解放农民。”同村之业主、自耕农、佃农,共同组织利用合作社管理本村售田,先尽合作社购入,平均分配于佃农 ,积时累月 ,可令村田尽为合作社所有”。无疑这种农业合作的生产组织方式就是变相的土地村民公有,可以间接达到土地公用的目的,实现耕者有其田的目标,进而促进农村社会现代化,农业生产规模化、科学化,实现中国农村的复兴。

为此,国民党在农村强制推行合作社。在抗战爆发前,中国已经拥有37318个合作社,遍及16个省份,拥有160万会员。

国民党在大革命时期建立的农会也继续蓬勃发展,甚至在国共内战爆发后,农会组织还成倍数递增,会员数量增长十余倍。

保甲制、合作社和农会三位一体,成为国民政府在农村的统治根基。

然而,保甲制、合作社和农会的发展只是纸面数据很漂亮。

保甲制、合作社和农会,再加上县政府,它们彼此之间的职权划分很不明确,叠床架屋,你中有我,我中有你,有的有责无权,有的有权无责,这导致国民党在农村的统治效率极其低下。

国民政府本来就很穷,抗战之后,更是捉襟见肘,没有多少资源可以给农村。如此一来,农村的各项事业难免就窒碍难行。甚至不要说农村,就连绝大多数的县政府本身资源都不足,工作根本无法开展。

资源既然不足,扩设各种农村机构也只是徒增冗繁,无助于提高统治效率。就这样,国民党在农村的管理,成为典型的“内卷化”,既无突变式的发展,也无渐进式的增长,长期停留在同一个层面上自我消耗和自我重复,将自我锁死在低水平状态上。这样的管理模式,是无法适应20世纪现代化国家的需要的,也不可能在刷新政治、解决农民土地问题上有实质性的进展。到抗战爆发,国民政府承认,目前的土地政策没有取得实效。

而且,保甲这些机构还被土豪劣绅所霸占,以沂蒙地区为例,“农村村政人员大多是地痞流氓和游民青皮一类的人物”,

“真正忠诚老实的农民很少,有也是不掌实权”

。抗战爆发后,农村村政人员也多为土豪劣绅,一些不愿抛头露面的土豪劣绅则将村公职转到地痞流氓身上,自己在幕后操纵,乡村政权仍由这些反动势力掌控。

国民党也知道这个情况,但是由于政府资源不足,无法为农村基层人员提供良好的福利待遇,当局只得默许这些基层人员向农民浮收摊派,以维持生存。于是,一些土豪劣绅也乘机混入这些政权机构与群众团体当中,中饱私囊,扩张权力。

这些土豪劣绅在祸害农民的同时,也积极反噬国民党政权。他们为了维护自己的特权和既得利益,就与国民党地方政权明争暗斗,以至于很多地方政权形同虚设。例如在江西西部地区,土豪劣绅不但把持乡村事务,就连当时各县的区长,“多由当地巨绅滥竽充数,……在各该县长深恐得罪巨绅,对于区长人选,未敢认真”。他们对待国民党中央政权和省政府颁发的政令,“全视利益有无为断”,有利可图的就执行,无利可图的就束之高阁。

他们还倚仗强大势力,往往拒交田赋,使国民政府的财政收入受到很大影响。例如30年代中期,浙江省“无税之土地,占百分之七十五”。这些无税或不纳粮的土地,一般都为土豪劣绅所有。

▲

城市里通货膨胀

▲

城市里通货膨胀

结语

就这样

,国民党在农村的政权建设内卷化,使得它的统治基础极为薄弱

。加上国民政府人谋不臧、贪污腐败、领导无能,以致各种深入农村的建设,都未能达到预期的成效,反倒适得其反。它不但成为农民阶级敌视的对象,也成为土豪劣绅阶层所敌视的对象,一句话,国民党失去了民心。

而失去民心,恰恰是国民党在内战中失败的最根本原因。它最后的垮台,简直是不可避免的历史宿命。

参考资料:

1、张仲礼《中国绅士-关于其在19世纪中国社会中作用的研究》,上海社会科学院出版社,1991年

2、秦晖《传统中华帝国的乡村基础控制》,《中国乡村研究》(第一辑),商务印书馆,2005年

3、杜赞奇《文化、权力与国家》,江苏人民出版社 ,1996年

4、彭厚文《试析30年代前期国民党打击土豪劣绅的政策,《湖北大学学报:哲社版》,1998 年第1期

5、严海蓉、陈航英《 农村合作社运动与第三条道路:争论与反思》,《开放时代》,2015年

7、曹立新《走向政治解决的乡村建设运动》,《21世纪》,2005年10月号

8、赵泉民《政府・合作社・乡村社会-国民政府农村合作运动研究》,上海社会科学院出版社,2007年

9、魏文享《国民党、农民与农会:近代中国农会组织研究(1924-1949)》 ,中国社会科学出版社,2009年

10、沈松侨《地方精英与国家权力=民国时期的宛西自治,1930-1943》,《中央研究院近代史研究所集刊》,1992年6月

11、杨华《南京国民政府时期保甲制度研究综述 》,《乐山师范学院学院学报》,2010年9月