【经济逻辑】

:

解读当前经济现象,剖析背后经济本源,寻找宏观与微观的必然逻辑,只做大宗商品衍生品领域内的深度阅读,为用户提供最有价值的宏观研究,产业链调研,产业链基本面深度研投,致力于大宗商品衍生品领域内最具价值自媒体平台

作者:沈弼凡,来源:债市凡语

一、刘易斯拐点的快速显性化可能成为明年经济和通胀运行的重要逻辑

所谓刘易斯拐点,简单来说,就是在农村富余劳动力向非农产业转移的过程中,劳动力由过剩到短缺的转折点。刘易斯拐点的到来,意味着低人力成本红利的终结。

关于中国刘易斯拐点的讨论,始于金融危机前,在2012年前后非常流行(因为2012年中国劳动年龄人口首次出现减少),但2014年以来相关讨论基本销声匿迹了。

我查了一下,最近一次比较能够代表官方的声音提及刘易斯拐点,是在2016年12月18日中财办副主任韩俊在北大所作的一次演讲中。他认为十年来关于中国是否已到达刘易斯拐点的争论可以画上句号了,因为确实已经到了。

值得插播一句的是,韩俊先生的这次演讲,时间上正好是2016年中央经济工作会议结束后两天,而这次会议提出的一大任务,是“深入推进农业供给侧结构性改革”。韩俊先生的这次演讲,对农业供给侧结构性改革进行了很多深入的解读。韩俊先生从事农村工作数十年,目前担任中财办副主任、中央农村工作领导小组办公室主任,其对三农问题的见解深刻,而且能够对政策产生重大影响,有兴趣的可以找来一读。

接着前面的内容,我们可以通过分析最近几年的人口结构、劳动力结构的变化来观察刘易斯拐点的一些端倪。

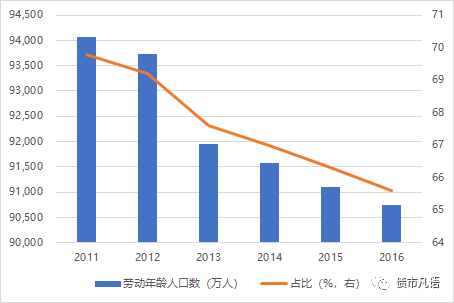

中国自2012年以来,劳动年龄人口(16-59岁)的绝对数量逐年减少,至2016年的五年间一共减少了3,325万,减少3.53%,占总人口的比例由69.8%下降到65.6%。

在2012年劳动年龄人口首次下降的时候,官方曾预计到2020年中国劳动年龄人口将减少2,900万,但实际上到2016年已经减少3,325万了,远远超过几年前的预测。

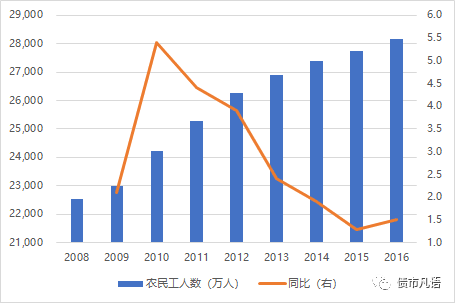

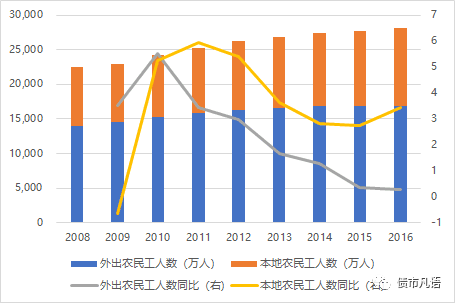

伴随着劳动年龄人口的减少,这几年农民工人数的增速也是逐年下降的,从2010年的5.4%下降到2015年的1.3%;但是这种增速下降的趋势在2016年得到扭转,增速回升到1.5%。

然而除了农民工人数的增速止跌回升,更值得玩味的是农民工结构的变化。

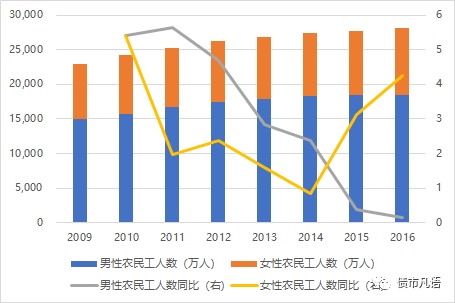

首先,男性农民工人数几乎不再增长,女性农民工几乎贡献全部新增劳动供给。

从上图我们可以看到,在金融危机后的经济小景气周期带来的用工需求增加中,男性依然是新增劳动供给的主力;但最近几年男性农民工人数增长已经几乎停滞,新增劳动供给几乎全部由女性农民工贡献。

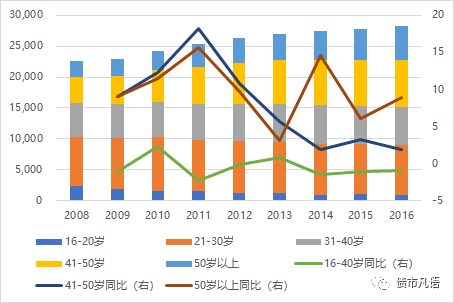

其次,青壮年农民工人数持续负增长,中老年农民工贡献全部新增劳动供给。

从上图我们可以看到,2014年以来16-40岁农民工人数持续负增长,主要依靠40岁以上农民工提供新增劳动供给。尤其是在2013年以前,41-50岁和50岁以上两个年龄段还保持着接近的增速,而2014年以后则基本全部是依靠50岁以上年龄段来提供新增劳动供给了。此外,从上图我们也可以看到,16-20岁农民工人数一直在快速减少,这也是农民受教育水平提高的一个佐证。

由上述两个结构变化可以看到,男性农民工、青壮年农民工的就业已经达到饱和,只能依靠更多的女性农民工和中老年农民工加入就业大军来提供劳动力供给。

在劳动力供给能力已经接近饱和,刘易斯拐点明确到来的情况下,不断加大的劳动力供需矛盾,将只能通过工资的快速上涨来平衡。

此外,我们还需要注意的是,在农民工就业较多的行业中,过去农民工与非农户籍工人有较严重的同工不同酬现象,但二者之间的工资差异已经越来越小,未来有上涨压力的不仅仅是农民工的工资,还包括非农户籍工人的工资。

在劳动力供给能力减弱之外,我们还值得注意的一个新变化,是农民工就业的本地化趋势。

如图所示,2011-2015年,本地农民工人数的增速一直高于外出农民工人数,但二者的增速都趋于下滑,而2016年外出农民工人数增速继续下滑的同时,本地农民工人数增速转而回升。

农民工选择在本地就业的原因是多方面的,例如一二线城市生活成本上升过快,三四线城市就业机会增加,另一个重要的原因是前面提到的农民工年龄结构的变化,农民工随着年龄的增长,回家乡的意愿会越来越强。

大城市无法吸引农民工就业,会对大城市生活性服务业的价格形成一个长期的抬升压力,这种变化我们在CPI的服务分项中可以清楚地看到。已经习惯享受网购、外卖、家政等服务好处的朋友,可以算算如果再不努力赚钱,自己的好日子还有多久。

农民工就业本地化的影响是深远的:从需求端来看,一方面这将成为三四线城市地产销售回暖持续的重要推动力,另一方面也将推升包括汽车消费在内的三四线城市消费水平,这两点恰恰是今年以来地产和消费领域表现出来的特征,也将继续助力三四线城市、小镇和农村的消费升级;从要素端来看,由于三四线城市的农民工中有相当一部分具有在一二线城市工作的经验,因此可以将在一二线城市习得的劳动技能带到三四线城市,提升三四线城市的劳动生产率,其在一二线城市的财富积累也有助于其置业乃至创业,使就地城镇化成为可能。

从上面的分析,我们可以初步得到以下结论:中国的刘易斯拐点已经到来,但过去几年工业的整体不景气掩盖了刘易斯拐点的影响,随着2016年以来工业景气度的回升,中国可能将经历一个刘易斯拐点快速显性化的过程,导致未来的工资上涨具备很大的弹性。

全面二孩政策的实施,从长远来看,有助于缓解中国的人口压力,但短期内无法形成劳动力供给,反而会进一步抬升总抚养比,增加消费需求,降低储蓄率,加剧生产与消费之间的矛盾。

二、中短期通胀的演进逻辑

中国经济越过刘易斯拐点,是一个较为长期的因素,会持续影响经济的方方面面。此外,周期性因素也将影响未来的通胀演进。

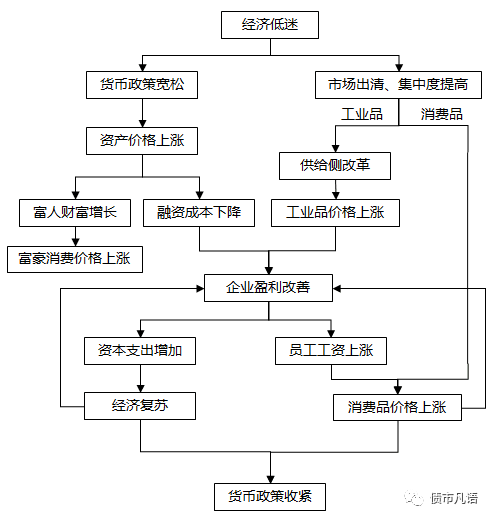

结合上图,可以回顾此轮通胀产生和未来继续演进的逻辑。

一方面,经济低迷引发货币政策宽松,由于货币流动性的层次不同,价格上涨的顺序依次是债券、股票、房地产等资产以及各类商品。资产价格的上涨,一方面使得持有资产的富人群体财富水平增长,另一方面使得企业的融资成本下降(利率下降、股价上涨、抵押品价值上涨)。而富人的财富增长又使得富豪消费价格上涨,于是2016年的胡润富豪消费价格指数上涨5.1%,涨幅创2012年以来的新高,这集中表现为茅台股价的不断创新高。

另一方面,经济低迷导致的工业萧条使得市场逐步出清,产能逐步清退,库存逐渐去化,行业集中度逐渐提高。这一过程,本身就会使得商品价格触底回升。供给侧结构性改革在其中起到推波助澜的作用,加大了价格上涨的斜率和幅度。于是,部分工业品借着供给侧结构性改革的东风,实现了出清和行业集中过程的加速,率先走出了价格上涨的行情。

随着企业融资成本的下降和工业品价格的上涨,企业盈利改善,企业将增加资本支出和用工需求,从而带动员工工资上涨,并带动消费品价格上涨。资本支出增加和消费品价格上涨又将分别改善中游和下游企业的盈利,形成正向循环。最终带来的经济复苏和通胀又将引发货币政策收紧。

在明确了上述逻辑后,我们对消费品通胀未来演进路径的核心关注点就回到了工资和行业出清程度上面。

(1)就业短缺真实显现,工资上涨一触即发

今年上半年工业企业利润总额同比增速已达22.8%,相比去年全年回升14.3个百分点,已经是2012年以来的最高增速。上游采矿业利润暴增已是路人皆知,无需多言。在制造业的31个子行业中,有24个利润总额增速回升,有19个增速达到两位数以上。如此高的利润增速将很快转变为用工需求和工资上涨。

虽然中国的就业统计不能真实地反映就业状况,但由于统计口径可比,我们依然可以将其作为一个参照。今年三季度末城镇登记失业率为3.95%,是该数据自2002年发布以来的最低水平;1-8月城镇新增就业人数为974万人,同比增长2.7%,是2015年以来首次持续为正,并且是该数据自2014年发布月度数据以来的最高水平;至二季度,全国求人倍率已连续4个季度超过1.1倍,为首次出现;前三季度,外出农民工月均收入同比上涨7.0%,结束下跌势头。

此外,一个可以作为参照的指标是CPI分项数据中的服务价格。虽然CPI整体表现低迷,但服务价格同比稳步上涨,显示人工成本上涨的势头比较明确。

(2)下游工业企业产能仍在去化

今年前三季度,制造业投资增速整体持平于去年全年,但依然有部分子行业投资增速大幅回落甚至落入负增长。例如,食品制造业投资增速回落13.2个百分点至1.3%,医药制造业投资增速回落10.7个百分点至-2.3%,造纸及纸制品业(包装用纸和生活用纸已经是造纸行业的主要产品)投资增速回落10.6个百分点至-0.7%,塑料制品、皮革制鞋、农副食品加工、文教娱乐用品、纺织服装等行业投资增速也都出现了较大幅度的下滑,支撑投资增速的主要是中游的重工行业。这意味着下游轻工行业的持续低迷已经导致行业主动去产能。

而这些行业基本都以中小民营企业为主,市场化程度较高,持续的去产能也都伴随着厂商和渠道的去库存(渠道的去库存反映为应收账款占主营业务收入的比重下降,下面会提到),一旦需求上升,在没有库存和闲置产能缓冲的情况下,将只能通过涨价的方式来对需求上升作出反应。而消费品生产的中间产品、批发、销售等各个环节都会在这一过程中主动补库存,加大价格上涨的动力。

(3)工业企业议价能力的提升正由上游向下游发展

经过我对大量指标的测算,发现工业企业主营业务收入与应收账款净额之比的同比增速与PPI同比的相关性是最好的。这一相关性也可以从逻辑上得到解释:主营业务收入与应收账款净额的比值,与企业的议价能力密切相关。

分行业来看,除了受到供给侧结构性改革影响较大的中上游行业议价能力大幅提升外,一些中下游行业议价能力也有显著提升,如:烟草制品业,专用设备制造业,酒、饮料和精制茶制造业,化学纤维制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,印刷业和记录媒介的复制,纺织服装、服饰业,电气机械及器材制造业,通用设备制造业等。

其他一些下游行业虽然目前提升幅度有限,但也在逐渐提升中。

三、其他与通胀有关的几个问题

(1)CPI与PPI的关系问题

10月通胀数据公布后,大家普遍对CPI略超预期表示理解,但对PPI没有回落表示不能理解。在我看来,这里面恐怕是有一些误解。

在今年讨论通胀问题的时候,PPI向CPI传导的问题,是一个焦点。但我认为,这一提法有失偏颇。

首先,CPI和PPI是你中有我,我中有你的关系,并非完全割裂。PPI的分项中有生产资料和生活资料,其中的生活资料全部是构成CPI的分项;CPI所反映的生活成本,又直接影响到PPI中的人工成本。

其次,PPI影响CPI,并非必须要通过产业链不断把成本向下游转嫁来实现,也可以如上文所述,通过提高工人工资从而带动消费需求来实现。这就不是所谓的“传导”逻辑。

最后,PPI内部的分项价格涨幅也存在此起彼伏的现象,过去一年多煤炭和钢铁的暴涨抢了PPI的全部风头,让我们只去关注这两个品种,而忽视了其他品种的上涨,须知,有较高基数的只有这两个品种,其他品种可没有。

(2)粮食价格问题

粮食价格的影响因素众多,这里只提供一点我的想法。

第一,不要忽视价格机制的力量。

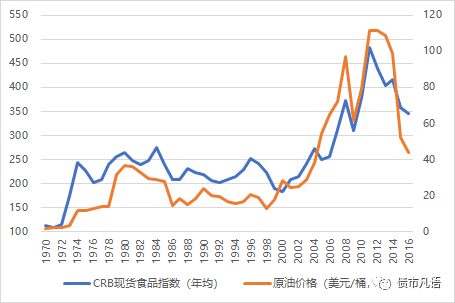

国际粮食价格从高点回落已经六年多,这六年间会发生很多的变化。从长期来看,原油价格与粮食价格有很高有相关性,这中间既有化肥、机械化方面的影响,也有生物替代能源的影响。

国际原油价格相比2016年年初已经翻倍,目前看来已经走出底部区域,而农产品价格并无显著抬升,因此这两年生物燃料的产能势必处在扩张之中。2016年全球燃料乙醇和生物柴油产量双双创历史新高。燃料乙醇的主要原料是玉米和小麦,而生物柴油的原料主要是植物油。这就是价格机制对资源的调配。随着原油价格涨幅与农产品价格涨幅的不断拉大,相关产能的投资势必还在进行之中,这些投资中的产能大大增加了粮食的潜在需求。

值得一提的是,2016年中国粮食作物播种面积和粮食产量13年以来首次出现绝对水平的负增长,也表明长期低迷的粮食价格已经在酝酿反弹的力量。

第二,不要忽视农业供给侧结构性改革的力量。

农业供给侧结构性改革,所要解决的问题与工业领域的供给侧结构性改革是不同的。工业领域的供给侧结构性改革总体上是为了解决上游大型国有企业的债务问题,而农业供给侧结构性改革总体上是为了解决我国农业机械化、规模化程度不高,高品质农产品生产能力不足的问题,同时也是为了改变农村面貌、改善农民生活。两个改革所针对问题的紧迫性是不同的,因此工业领域的供给侧结构性改革落地迅速、执行力强,农业供给侧结构性改革细水长流,2017年的主要任务仅仅是玉米收储制度的改革,为下一步农产品价格形成机制改革铺路。

与此同时,农村土地产权制度的改革方向逐渐浮出水面,既担负着改善农民生活的重任,也要着眼于解决农业机械化、规模化程度不高,高品质农产品生产能力不足的问题。这些都需要大量的资本投入。而在农产品价格持续低迷的情况下,很难想象资本会有这方面的投入意愿。

虽然我们无法清楚地判断农业供给侧结构性改革的路径,但其总体上将抬升农产品价格的方向可能是大概率的。

(3)供给侧结构性改革与通胀的关系问题

通胀问题是一个复杂的问题,长期的或短期的、实体的或货币的、供给的或需求的、总量的或结构的、国内的或国际的因素,等等,都有可能成为影响通胀的原因。在这种种原因中,主次、顺序、逻辑,相关性、因果性,受同一因素影响、导致同一个结果,等等,都会改变我们的思考逻辑。

供给侧结构性改革固然是影响过去一年多工业品价格的主要显性因素,但它究竟是根本性的因素还是诱发性的因素,影响的究竟是方向还是斜率,是对内生力量的加强还是与内生力量相反的,甚至这个政策本身究竟是不是内生的,这些问题是需要去思考的。而不是一句“供给侧结构性改革推升的通胀不可持续”就把这个问题对付过去。

(4)房地产市场与通胀的关系问题

房地产市场与通胀的关系主要有两个方面。

第一,房价上涨的外溢效应。这一点已经在城市服务品价格的持续攀升中得到充分的体现。

第二,房地产交易冻结的外溢效应。这一点涉及到房地产与货币之间的关系。

我们知道,房地产交易既是货币创造的重要来源,又是货币需求的重要归宿。房地产交易被冻结后,居民购房贷款新增规模依然很高,这背后说明什么呢?

这说明原来的房地产交易有大量投机性的换手交易,即购房者的贷款被用来偿还卖房者的贷款,其实在一次交易中新增的贷款量有限。相反,房地产市场吸纳了大量的货币。而房地产交易被冻结后,投机性交易大大减少,房地产市场吸纳货币的能力下降。

在费雪方程MV=PQ中,房地产交易被冻结相当于能够交易的Q大大减少,虽然房地产交易创造贷款的能力也有所下降,但下降得不如Q那么大,因此,P就有上行的压力。

(5)通胀预期的问题

在商品期货市场,有这样一句名言:价格下跌的时候,到处都是库存,每个仓库都在胀库;一旦价格涨起来,库存瞬间就消失了,所有的地方都是缺货。

这句话,其实反映的是库存与价格之间的辩证关系,其背后是人们的通胀预期,其与库存周期相关但又不能等同于库存周期。通胀预期到来时,经济中生产与流通的每一个环节都会囤积货物,与实际的通胀形成正向反馈。

通胀预期的自我实现,是分析通胀问题时不可回避的一点。

往远了说,我希望将来有机会能够探讨“经济数据到底是怎么影响市场的”这个问题。

四、本轮通胀将较为良性,有助于中国越过库兹涅茨拐点

通过上面的分析可以看到,本轮通胀的形成,是通过改变总产出在劳动与资本间的分配关系,来消化经济中的相对过剩问题,不仅不是恶性的,反而有助于杠杆转移、经济结构改善,可以使得经济长远来看更为健康。

除了刘易斯拐点,中国还面临库兹涅茨拐点。这个概念可能大家接触得相对较少,我略作解释。所谓库兹涅茨拐点,就是在经济增长的过程中,收入差距起初随着经济增长越来越大,在越过某个临界点后,收入差距随着经济增长越来越小,这个临界点就是库兹涅茨拐点。从其他国家的经验来看,这个拐点一般出现在人均GDP在6,000-10,000美元的时候,能否顺利越过这个拐点,也是经济能否跨越中国收入陷阱的一个关键。毕竟,收入差距过大的国家,无法实现向消费经济的转型,更不可能成为富裕国家。

因此,如果未来出现一轮较大的通胀,可能并不完全是周期性因素所致,还有长期因素。相对来说也是经济转型的一部分,转化为恶性通胀的可能性并不高。

这一过程可以理解为如下几个方面:(1)劳动者工资上涨推动价格中枢的上升,劳动力供给充分条件下的低通胀态势不可持续。(2)越过拐点后经济增长中枢将出现系统性下降。(3)劳动力供给约束将改善国民收入的分配形式,劳动报酬占比上升,从而带动消费兴起。(4)消费上升将导致储蓄下降,投资增速将出现下降,经济增长的动力将由投资转向消费。(5)收入分配将更趋合理,为顺利越过库兹涅茨拐点提供动力。

回过头来看,我们开始逐渐理解供给侧结构性改革的意义,理解在这个时候关于扶贫的、农村土地的、收入分配的等一系列政策的意义。这是经济到达特定阶段后,政策的一个良性配合。

五、小结

综上所述,基于部分长期因素在短期内显性化的逻辑,未来3-5年的通胀中枢水平整体将有所抬升,2018年可能会是通胀弹性集中释放的一年。从中短期因素来看,工业企业利润持续维持在高位,将进一步加剧用工荒的格局,工资将恢复较快增长。消费升级在最近几年产生出一定爆发力,过去几年的工业不景气对于产能和库存化解得较为充分,农业供给侧结构性改革的继续推进,国际油价的反弹,这些因素也将助推短期内的通胀水平。

站在当前的时点展望2018年的通胀形势,我将之总结为如下:确定的前高和未必到来的后低。虽然后低依然是可能的,但存在着相当大的不确定性,因此不宜对2018年的通胀形势过于乐观。

对于通胀的具体判断也跟之前一样:2018年CPI同比的中枢水平将达到3%左右,个别月份可能出现4%以上的极端水平。考虑到本次通胀总体会较为良性,并且不会影响到中低收入群体的基本生活,央行上调存贷款基准利率并非必然结果。

市场从今年年初对通胀的不屑一顾,到目前逐渐开始关注通胀,经历了一个对通胀的再认识过程,但这种认识可能依然不足。例如,市场目前较为一致的预期是:明年一季度通胀有可能因为基数效应而抬升,但此后会逐渐回落。会不会回落现在当然难以下定论,不过,这种判断与今年年初的“一季度经济延续回暖、随后逐季回落”倒是有几分相似之处。

欢迎投资总监,宏观研究员,大宗商品各产业链研究员入群(汇聚全国3000名公募,私募基金经理,3000名产业链高级研究员,1000名宏观研究员,10000名大宗商品现货商)

点击原文阅读,填写相关信息后,报公司+岗位+姓名加微信群,添加个人微信:lzc_0126加入宏观及产业链群。

长按以下二维码添加公众号