上个月,有一部电影的上映,被部分网友指责是

“借势贩卖情怀圈钱”

!

说到“圈钱”,我想这部电影做的可能真的太不够了。

总票房截止到目前——

641.4万元

。

这也能叫圈钱的话,那

“内地破十亿”

的《长城》应该是赚到翻了吧。

但是说到“借势贩卖情怀”——

一辈子很短,也许只够做一件事。

这个情怀我买账!

可能有些同学已经去电影院贡献过票房,又或者低排片让人鲜有机会去看。

但是今天,小编想给大家推的是这部电影的原版电视剧——

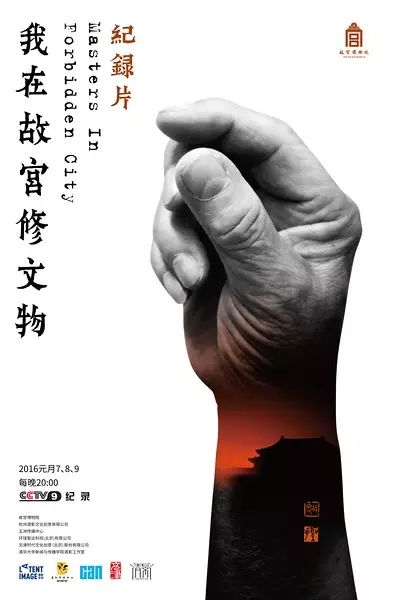

我在故宫修文物

Masters in Forbidden City

这部纪录片的主角,是一群“医生”——专给文物治病的顶级文物修复师。

老一辈的师父们,大多是学徒出身,他们把整个青春都献给了这些静默的文物。

年轻一辈的,很多来自中央美院和清华美院。

有人戏称,《我修》明明是央美清美的招生宣传片。

为了迎接故宫博物院九十周年院庆,分属于

钟表、书画、漆器、镶嵌、青铜

等部门的修复师们,挑选出一些鲜见天日的损坏文物,进行重新修缮,拿出来展览。

图 / 修好的钟表,却无法走动。

想起当初远距离观察文物,和这样近距离在荧幕中看文物时,感受也是完全不一样。

尤其当

“万寿屏风”

一出场时,几乎整个人都彻底呆住,惟有“命运般地相逢”在脑海中飘过。

这种安安静静的“燃”不同于热血动漫,而是事后想起来还是觉得震撼不已的。

在诸多修复师中,让我印象深刻的是钟表修复家——

王津

。

精瘦的身材,儒雅,腼腆又亲切。

除了他对修钟表的耐心之外,最突出的是一次他与台湾钟表收藏家的一次会面。

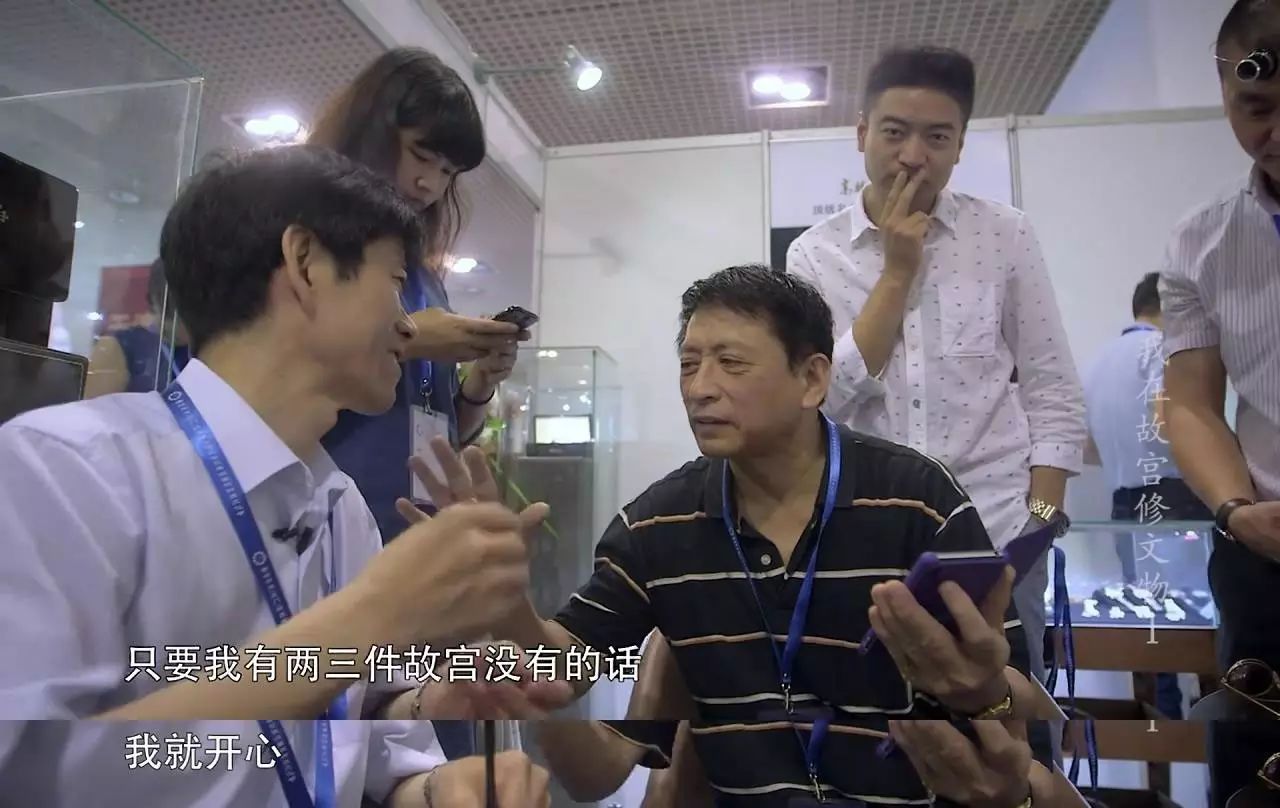

师傅王津和徒弟亓

(qí)

昊楠一起去厦门参加钟表专业会议,遇到了一位著名的钟表收藏家

黄嘉竹

。

他将自己随身带的藏品拿出来一起鉴赏,他问

“故宫有没有这种怀表”,

王师傅回答

“不少,但是修的量不大”

。

接着,他又向他们展示了手机中拍摄的珍藏,王师傅表示

“这大的好像故宫没有”

, 他说

“只要我有两三件故宫没有的话,我就开心”

。

自此可以看出,收藏家更多的是想“比试”自己的藏品,而王师傅只是态度温和的笑笑。

钟表修好,全片最震撼之一

因为他深知在钟表这一块,尤其是故宫的钟,可以说在世界上,藏品或是件数,可能都是独一无二的。

一些大型的英国钟表,大英博物馆都没有。

重要的也不是比试,而是守护好,修复完这些宝贝,就够了。

而对于生活或工作的节奏问题,王师傅也有自己的态度。

现代社会太多的人,身处焦虑。

他们为工作和加薪焦虑,

为明天的肉包子焦虑,

为人际关系焦虑,

为买房买车焦虑。

那种焦虑,像随时会崩溃的沧桑,布满面孔。

好多人热爱捷径,什么30天学会画画,7天通过英语四级,1年成为部门经理。

但是我们又一边焦灼着时间不够用,一边却放纵着自己沉迷游戏。

王津的从容背后,是见过了大场面的自信,是多年专注打磨成的泰然。

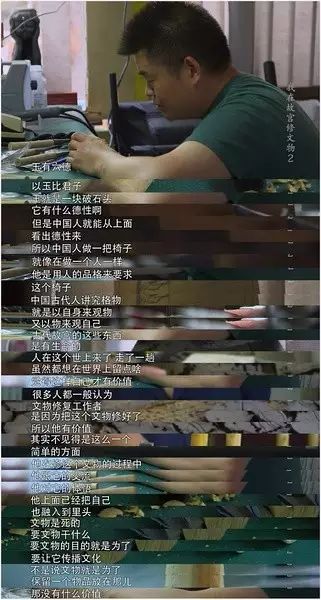

对于文物的态度,到底传承的是什么,在第二集中,屈峰师傅给出了自己的见解。

在刻佛的时候,屈峰还说过这样的话:

每个人对佛像的理解都不一样,这跟人的性情有关。

你看有的人刻的佛,要么奸笑,要么淫笑,还有刻得愁眉苦脸的,很难刻。

佛像一刻就知道,那个味道很把握,怎么能刻出那种神秘、纯洁的微笑,那是最难的。

《我修》这个片还有一个非常吸引人的地方就是传统——传统的同事关系

(师徒)

,传统的修复方法

(基本纯手工)

,比较旧和复古的工作环境

(故宫)

。

这一切,都是有意跟现代化的工作方式做区别。同事之间的关系也不仅是同事,倒更像是亲人般 的师徒。

(我们平时那么敬畏的菩萨就被这么捆着,哭笑不得)

全片看完,最感染我,最打动我的,还不是他们的高超技艺,而是修复师们的状态,沉稳亲善,从容饱满,满满的生机。

一群有意思的人——他们没有因为工作严肃沉闷,却意外的幽默平和。

书画组师父是段子手担当

向上的热情更能让人感觉到这份职业饱含着旺盛生命力,他们在延续,在传承,让人安心,让人放心。

如果说电视版是个说明文,或者科普纪录片,用以介绍这个我们并不熟知的职业和领域。

那么,电影版则更像个抒情散文,它反而没那么多功利和诉求了。

更多是在讲那些人的生活方式、工作方式,并由之带出些东方人的生活或工作哲学,反倒出来一些禅意的东西。

片中除了快退休的一批“老干部”,还有很多年轻人肯静下心坐下来。这让我十分的吃惊。

修表的小伙儿

缂丝的姑娘

所以,到底是修文物,还是修人心,都是自行体会。

重重宫门背后,他们隔绝了浮世喧嚣,每天触碰的,是拥有千百年历史的文物。

那里,用电很严格,师傅们得沿着冷宫的路,自己去水房打水。

那里,文物很容易被水中的氯离子腐蚀,他们就自己过滤纯水。

那里,抽烟是禁忌,所以王有胜骑着小电驴,穿越整个故宫,就为了跑门口抽根烟。

他们的生活,对很多离开手机活不了,没有Wi-Fi难生存的我们来说,是很难想象的。

有人为了份安稳的工作,有人因为喜爱,有人是家传……

无论前因如何,后果都是他们扎根在故宫,用匠心让损坏的文物们重见天日。

没来得及去电影院的,还是可以来刷一遍电视版本的。

再或者,去一趟故宫博物馆吧。